記載東漢光武帝至靈帝一段歷史的紀傳體史書。因官府於東觀設館修史而得名。它經過幾代人的修撰才最後成書。漢明帝劉莊命班固、陳宗、尹敏、孟異等共撰《世祖本紀》。班固等人又撰功臣、平林、新市、公孫述事蹟,作列傳、載記二十八篇奏上。這是該書的草創時期,著書處所在蘭臺和仁壽闥。安帝時,劉珍、李尤、劉駼等奉命續撰紀、表、名臣、節士、儒林、外戚等傳,起自光武帝建武年間,終於安帝永初時期,書始名《漢記》,寫作地點從此徙至南宮東觀。此後伏無忌、黃景等又承命撰諸王、王子、功臣臣、恩澤侯表和南單於、西羌傳,以及地理志。桓帝時,又命邊韶、崔寔、朱穆、曹壽撰孝穆、孝崇二皇傳和順烈皇後傳,外戚傳中增入安思等皇後,儒林傳增入崔篆諸人。崔寔又與延篤作百官表和順帝功臣孫程、郭鎮及鄭眾、蔡倫等傳。至此,共撰成一百一十四篇,始具規模。靈帝時,馬日䃅、蔡邕、楊彪、盧植、韓說等又補作紀、志、傳數十篇,下限延伸到靈帝。

范曄《後漢書》問世前,該書影響較大,與《史記》、《漢書》並稱“三史”,人多誦習。范書流行後,才逐漸被人忽視。據《隋書·經籍志》著錄,全書一百四十三卷。《舊唐書·經籍志》著錄為一百二十七卷,可見唐代官方收藏本已減少十六卷。《宋史·藝文志》著錄為八卷,已散佚殆盡。

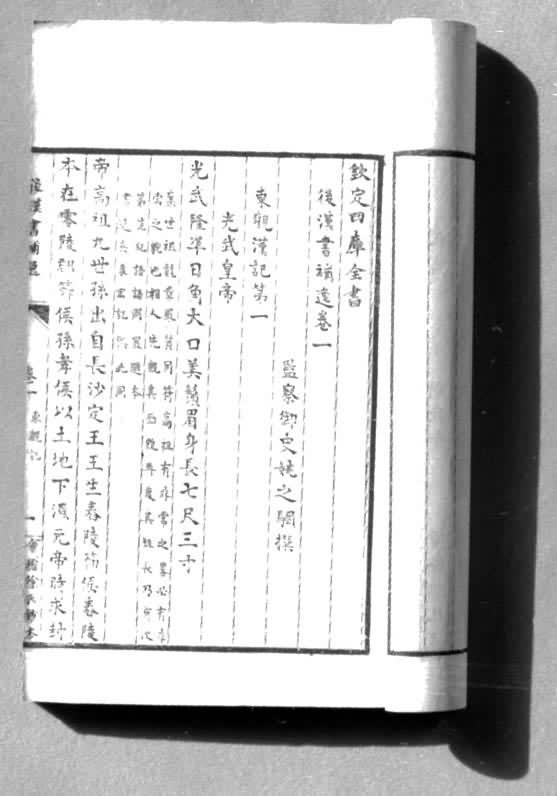

《東觀漢記》清康熙姚之駰輯本

《東觀漢記》清康熙姚之駰輯本

清姚之駰曾輯集佚文八卷,所據之書限於《續漢書》十志劉昭註、《後漢書》李賢註、《北堂書鈔》、《藝文類聚》、《初學記》五書,遺漏很多。乾隆時修《四庫全書》,館臣以姚輯本為基礎,參以《永樂大典》諸韻所載,又旁考其他各書,補其闕失,所增達十分之六,厘訂為二十四卷,其中包括帝紀三卷、年表一卷、志一卷、列傳十七卷、載記一卷、佚文一卷,刊入《武英殿聚珍叢書》。該輯本比姚輯本完備,但仍有一些脫漏,如《稽瑞》、《開元占經》、《事類賦》、《記纂淵海》等書所引的某些條目沒有采入。由於輯者使用的《北堂書鈔》是陳禹謨的竄改本,所以被陳禹謨刪去的《東觀漢記》條目,該輯本也沒有收錄。