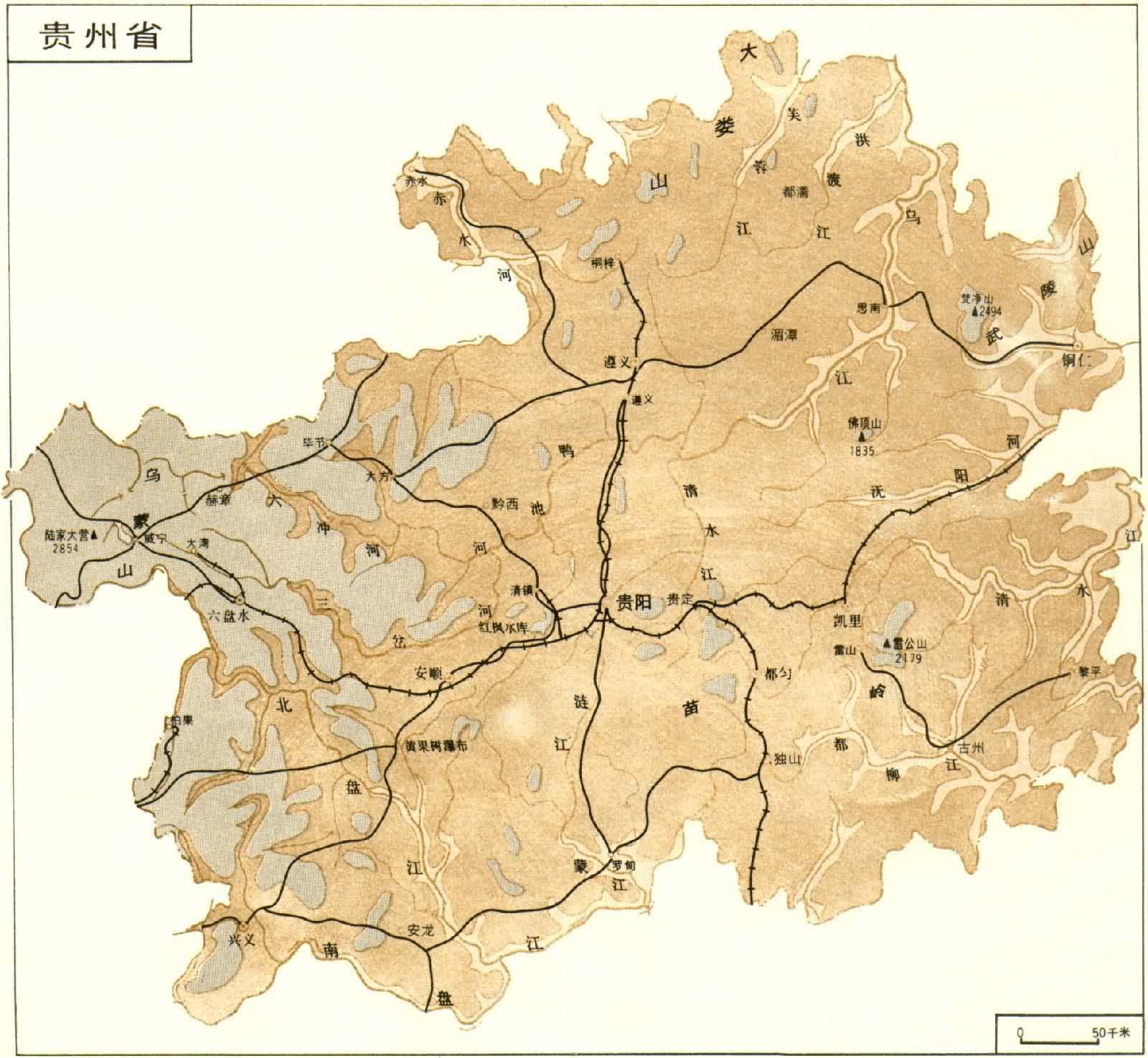

位於中國西南部。簡稱黔、貴。北鄰四川,南接廣西,東界湖南,西連雲南,介於北緯24°30′~29°13′,東經103°31′~109°30′。東西長570公裡,南北寬510公裡,面積17.61萬平方公裡。1990年人口3239.1066萬,其中少數民族約占31.48%。轄4地區、3自治州、2地級市、7縣級市、59縣、11自治縣、3縣級特區。省會貴陽市。

貴州省政區簡圖

貴州省政區簡圖

自然條件

地質 貴州省地質構造上主要屬揚子準地臺上揚子臺褶皺帶,西北與四川臺拗相接,東、南分別向江南臺隆和華南褶皺系過渡。元古代淺變質巖系構成其基底,古生代至中生代沉積巖形成其蓋層,經燕山運動使白堊系以前的整個沉積蓋層發生強烈褶皺、斷裂。由於蓋層沉積以淺海相碳酸鹽巖為主,厚度大,出露廣,成為貴州喀斯特化高原形成的基礎,加之褶皺斷裂發育,存在著不同規模、不同構造形態和展佈方向的構造體系以及晚近以來新構造大面積、大幅度的隆升,而使貴州成為高原山區,且在不同的地質構造單元上各具不同地貌類型,地貌的區域差異也很明顯。

地貌與水文 省境位於長江和珠江兩大水系的分水嶺地帶,屬貴州高原的主體部分,系高起於四川盆地、廣西丘陵間的亞熱帶喀斯特化高原,地勢由西部海拔2400米以上降到中部1400~1200米和東部的800~500米,呈梯級狀大斜坡,再由中部向南、北傾斜降低。因而烏江、北盤江、清水江、都柳江、漣江等水系由西、中部向北、東南呈帚狀分流。高原平均海拔雖僅1100米左右,但卻分佈有高達1500~2500米以上的山脈,如北部的大婁山,東北部的武陵山,西部的烏蒙山及橫亙東南部的苗嶺。這些山脈順應新、老地質構造分佈,構成瞭貴州高原的地形骨架(見貴州高原)。

貴州溶洞

貴州溶洞

貴州地貌不僅起伏大、切割強、相對高度常達300~700米,而且喀斯特廣泛發育,地貌類型復雜,除有不同成因、組成物質的山地、丘陵、山原、丘原、高原、臺地和盆地外,由於碳酸鹽巖出露面積達全省土地總面積的73%,因而諸如漏鬥、落水洞、豎井、溶蝕窪地、盲谷、暗河、伏流、天生橋、溶洞、喀斯特湖、潭等分佈普遍,峰林、峰叢地貌發育典型。

其次,貴州具有高原峽谷型地貌結構特征,導致水土資源分佈上的不平衡。高原面為河流上遊,谷寬流緩,地形較平坦,土層厚,田水高差小,耕地集中連片,但水量常不足。山地峽谷區是河流中、下遊,坡降大,谷窄流急,水資源豐富,但地形起伏,田高水低,耕地分散,利用不便,農業呈“立體”佈局。

貴州省

貴州省

氣候 貴州冬無嚴寒,夏無酷暑,大部分地區年均溫為14℃~16℃,最冷月1月均溫多不低於5℃,最熱月7月多在25℃以下。降水豐富,年降水量一般1100~1400毫米,熱量較充足,10℃以上活動積溫約4000~5500℃,無霜期長達270天以上,且雨熱同季,利於植物生長。因地形和緯度等因素的影響,導致省內氣候從東到西,從南到北,從低到高的明顯變化,形成瞭多種氣候類型,為農業綜合發展、多種經營創造瞭優越的氣候條件。但因雨日多達160天,相對濕度常達80%,日照僅1200~1500小時,日照率不足25~30%,故有“天無三日晴”之諺,對喜光作物不利。又因雨量月變率大,也會出現幹旱。此外,還有春夏的冰雹、“秋風”低溫等不利於農業的災害性天氣。

土壤與動植物 貴州土壤、植被以地帶性中亞熱帶常綠闊葉林紅壤、黃壤為主,並與喀斯特發育區的石灰巖植被和黃色、黑色石灰土呈復域分佈,土壤、植物和動物都表現出明顯的過渡性和在區系成分上的混雜性。如植被從東到西由濕性常綠闊葉林、亞熱帶馬尾松林過渡為偏幹性的常綠闊葉林、雲南松針葉林;動物由華中、華南區系向西南區系過渡。植被地帶性與非地帶性交錯,落葉、闊葉混交,動物東洋種區雜以古北種屬,亞熱帶種屬混有更喜熱性的種屬及溫帶廣佈種。紅壤、黃壤、黃棕壤等地帶性土壤的分佈上限由東向西升高,反映瞭貴州區域自然景觀的復雜性。

此外,1551屬近6000多種維管束植物及336屬699種脊椎動物,提供瞭豐富的生物資源和指示瞭適宜發展農作物的生境。全球15種植物地理區系成分中,13種在省境都有大量分佈。於震旦、寒武、泥盆紀及石炭、二疊紀等時期形成瞭磷、汞、鋁土、錳、煤及鐵等礦床;銻、鋅、鉛等熱液礦床則主要形成於燕山期。省境已探明儲量的74種礦產中有38種名列全國前10位。黔西南已發現大型金礦床和冰洲石巨晶群體。此外,省境還發現多處優質礦泉。

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,貴州省屬中亞熱帶貴州高原常綠闊葉林區。包括5個亞區:

南部低山盆谷亞區 貴州南部海拔約500~900米地區。以低山、丘陵河谷盆地為主,熱量豐富,基本無霜,年可三熟。

東部山地丘陵亞區 貴州東部以低山、丘陵為主地區。熱量足,降水豐富,農作物年可二至三熟,為省內主要林區。

西部高原中山峽谷亞區 西部高原山地海拔1800~2600米地區。威寧一帶高原面保存良好,地形平緩,牧草茂盛,為省內溫涼氣候區。

中部丘原亞區 貴州高原的主體。海拔1000~1400米,高原面上丘陵與盆地(俗稱壩子)廣佈。除少數峽谷外,土層較厚,黃壤、黑色和黃色石灰土發育典型。終年溫暖濕潤。

北部中山峽谷亞區 地勢上為高原斜坡,地形起伏大,均以山原和中、低山為主,其間分佈有面積不等的山間河谷盆地。由於地形相對高差大,因而氣候、土壤、植被皆有垂直分佈現象,河流也多深切成峽谷,比降大,多灘、瀑佈,水力資源豐富。

發展簡史

貴州是中國多民族省份之一。秦以前,境內散居史書所稱“南夷”的部族與部族聯盟。當時,中原人對之習慣稱國(大者)或邑(小者),其中以牂牁國最大。牂牁國衰裂後,夜郎國興起。夜郎開始步入“耕田,有邑聚”的定居農耕社會。秦時,派常在夜郎區域開五尺道,修驛站,置夜郎、且蘭等五縣。今省境分屬黔中、象、巴、蜀諸郡。漢武帝時,各部族紛紛去國號而歸附漢朝。夜郎境內置牂牁郡,領十七縣,進行戍邊屯墾,又募豪民入黔墾殖。三國時,諸葛亮經營“南中”,“夷漢粗安”。晉代以後,黔西地區隸屬彝族奴隸制的羅殿王國管轄。羅殿王國的興起促進瞭黔西地區畜牧業的發展。唐時,置黔中道,領有經制州十,大羈縻州六,小羈縻州數十。“羈縻州”系由土著民族首領代管,在政治上受中央封建王朝控制,經濟上有一定獨立自主權的地方民族政權。唐代已開始栽培茶樹、油桐和漆樹。宋時正式以“貴州”為行政區劃名稱載入史冊。唐、宋時,軍屯和民屯交織進行,入黔漢人漸增,農墾事業日盛。屯墾范圍沿以下移民路線迅速擴展:一是溯沅江而上進入黔東;二是溯烏江進入黔東北;三是沿赤水、綦江河谷進入黔北;四是沿四川永寧河谷進入黔西北。元時,今省境分別隸屬湖廣、四川、雲南行中書省。明置貴州都指揮使司,管理軍事。明永樂十一年(1413),正式建立貴州佈政使司,為貴州建省之始。清雍正五年(1727),又將四川所屬遵義府及其屬縣;廣西紅水河以北之地(今安龍、貞豐兩縣)和荔波縣;湖廣之平溪(今玉屏)、天柱之地劃入貴州,基本形成瞭今貴州省疆域。

明、清以來,全省由東向西、由北向南的開發速度加快,墾殖范圍擴大。鴉片戰爭後全省普遍種植“罌粟”,以致糧食不敷自給,而蔗糖、茶葉、桐油、茶油、生漆、艾粉、五棓子等農、林產品生產則日趨商品化;農村傢庭手工業與耕作業的分離,近代小型采煉汞、鐵、銻、鉛、鋅等礦業的興辦,促進封建性城市開始向工商業城市轉化。貴陽、安順、遵義成為織佈中心;遵義、正安、綏陽、赤水為繅絲業中心。隨川黔、湘黔、黔桂、滇黔公路相繼修通,長江下遊和沿海一帶的紡織、卷煙、機械等工廠的遷入,促進省內棉花、苧麻、烤煙、茶葉等的大面積種植。貴陽、遵義、安順成為省內三大經濟中心。抗戰勝利後,隨工廠東遷和美貨傾銷,貴州經濟迅速衰落。直至20世紀50年代前夕,貴州的經濟仍屬單一的、自給自足的農業經濟。

人文概況

人口 貴州開發較晚,自明清以來人口方有顯著增加。20世紀50年代以後,人口增長較快。60年代中期,外省遷入的廠礦較多,因而人口增長更快,1964年全省人口達1714.55萬人,到1982年已達2855.29萬人,比1949年增長瞭一倍,年均遞增2.15%,高於全國人口平均遞增速度。1990年全省人口3239.1066萬,城鎮人口占全省總人口的18.93%,城鎮人口增長也快。全省人口密度平均每平方公裡為184人。省境中部、北部和西北部人口較密;西南部、南部和東南部地廣人稀,少數民族比重較大。貴陽、安順、六枝、普定和畢節的山間盆地、河谷壩子區,每平方公裡為250~300人,人口最密;修文、清鎮、黔西、織金、遵義、仁懷、凱裡、玉屏、思南等河谷、丘陵地區,每平方公裡200~250人;黔南、黔東南山區每平方公裡在百人以下,人口密度最低;其餘地區人口密度在100~200人。人口分佈的不平衡與農業開墾歷史早晚和移民路線密切相關。近代伴隨交通和工礦業的發展,人口向貴陽、遵義、安順、六盤水、都勻、凱裡等交通沿線城市集中。

民族 貴州是多民族雜居的省份。除漢族外,世居貴州的少數民族主要有苗、佈依、侗、彝、水、回、仡佬、壯、瑤、滿、白、土傢等,1990年人口1123.6546萬,占全省總人口31.48%。省內少數民族主要分佈於烏江以南地區,具有居住分散,分佈面廣,多雜居或小聚居的特點。苗族約占少數民族人口的近32.81%,以黔東南、黔南的苗嶺山脈、清水江流域較集中;佈依族占22.05%,主要分佈於黔南、黔西南的南、北盤江、紅水河、漣江流域;侗族占12.46%,主要聚居於黔東南天柱至從江一帶;壯、瑤族分佈於黔桂交界地區;彝族分佈於黔西的威寧、赫章、水城、畢節等地;回族集中於威寧、普安、興仁、安順、貴陽等市鎮;水族集中於黔南三都自治縣及與獨山、都勻相鄰地區;仡佬、滿、白族、土傢族與漢族的居住區無大差別。20世紀50年代以來,少數民族人口增長一倍多,年均遞增2.33%,高於全國和全省的增長速度。在少數民族聚居區實行瞭民族區域自治。

經濟概況 貴州土地廣闊,自然資源豐富,經濟發展潛力大。但由於開發較晚,交通閉塞,20世紀50年代以前全省以農業為主,基本無現代工業,生產落後。50年代以來,現代工業有相當發展,尤以煤炭、電力、有色冶金、機械和卷煙等在全國占有重要的地位。同時,也是全國重要的油菜、烤煙和茶葉的產區。

農業 貴州農業自然條件多樣,利於大農業的發展。但長期以來一直以種植業為主體,林牧副漁近年雖有所發展,但其所占比重仍較低,發展潛力很大。

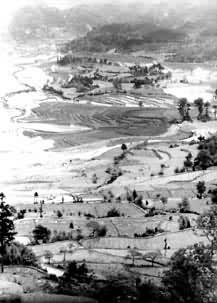

全省耕地約有186.25 萬公頃,約占土地總面積的10.57%。土地墾殖利用程度一般北部高於南部,河谷平壩區高於丘陵山區。如開發較早的貴陽、安順、遵義、畢節等地及赤水河谷、烏江河谷地帶,墾殖指數在30%以上;開發較晚的黔南、黔東南、黔西南山區,墾殖指數最低,平均在10%以下;其餘地區墾殖指數約為10~20%。耕地中,58%為旱地,42%為水田。水田分佈從東南向西北,從低海拔向高海拔漸減;旱地的分佈則恰相反。故省境東南部為稻作區,西北部為旱作區,中部為水旱兼作區。全省大部分地區實行一年兩熟或二年三熟制,低熱河谷年可三熟,“高寒”山區為一年一熟制。

懷仁縣梯田

懷仁縣梯田

①農作物以糧食作物為主,約占作物總播種面積的72.6%。以水稻、玉米居多、冬小麥、甘薯、馬鈴薯次之。水稻種植面積約占糧食播種面積的1/3左右,而產量卻約占糧食總產的一半以上,多屬中晚熟單季稻,主要分佈於黔中盆地和黔東河谷壩子,而雙季稻隻適於低熱河谷種植。一般海拔1400米以下地區普遍種植秈稻;1400米以上地區多種植粳稻;海拔1200米以下地區則適宜推廣雜交稻。玉米播種面積約占糧食播種面積的29%,產量約占糧食總產的30%以上,主要分佈於省境西半部山區,多與豆類套種。小麥是50年代以來發展最快的夏糧作物,播種面積較50年代初期增長7倍,產量占糧食總產的5~10%。甘薯分佈於黔北、黔東北地區。馬鈴薯多分佈於黔西北“高寒”山區和黔中溫涼山區。威寧是全省馬鈴薯良種基地。

②經濟作物種植面積僅占作物總播種面積的19.3%左右,以油菜、煙草最重要。其他有甘蔗、甜菜、苧麻、黃紅麻、棉花及蠶桑、茶葉等。油菜為全省主要食用油料作物,種植普遍,以黔中、黔北和黔東北種植最多,油菜籽產量曾居全國前列,是全國主要油菜籽產地之一。烤煙種植遍及全省65縣市,但以黔中和黔西為集中,產量比20世紀50年代增長21.8倍,以煙質優良著稱,是全國四大烤煙產區之一。甘蔗主產於南、北盤江流域和赤水河谷一帶,而甜菜則集中於威寧地區。苧麻主要分佈於黔南平塘、荔波、獨立和黔北的遵義、務川等地。植茶歷史悠久,分佈廣,茶質優異。茶園面積較50年代初擴大20多倍,產量增長5.5倍。以湄潭、遵義、道真、安順、開陽、貴定、都勻等地面積較大,產量較多,所產雲霧茶、坪香茶、苔茶、毛尖、“黔紅”和“黔綠”等均為上品。

③貴州有林地221.98萬公頃,森林覆蓋率12.6%。主要分佈於清水江、都柳江、紅水河和赤水河流域及梵凈山區,以產杉、松為主。清水江和都柳江流域杉木蓄積量較大,是中國著名杉木林基地之一。錦屏的杉木馳名全國。經濟林種類多,以產栓皮、生漆、杜仲、五棓子、桐油、烏桕油、棕片等林產品和藥材著稱,產量多居全國前列。此外,還盛產亞熱帶、溫帶水果,以威寧黃梨、蘋果,興義大紅袍橘,赤水河谷夏橙、川橘、惠水金錢橘等品質較好。南盤江、北盤江、紅水河、赤水河谷地產芭蕉、香蕉、荔枝。黔西北、黔北山區產核桃、板栗等幹果。貴州放養柞蠶已有200多年歷史,適於放養的柞坡達5.5萬餘公頃,尤以遵義、正安一帶山區為重要,是中國四大柞蠶產地之一。

④貴州宜牧草山草坡面積達428.66萬公頃,草場資源豐富。牧草種類多,草質好,再生性強,單位產草量高,全年皆可放牧,人工飼草和農副產品亦豐。畜牧業以農區圈養為主,牧區放養比重仍較小。大牲畜以牛、馬為主;小牲畜以生豬居多。其中,黃牛多分佈於黔西北旱作區,水牛則分佈於黔東南稻作區,馬以黔西南、黔西北交通不便的山區飼養較多,是山區重要交通工具。生豬飼養遍及全省,畜產品腸衣、豬鬃為重要出口物資;山羊多分佈於黔北、黔東北、黔西北的石灰巖山地;綿羊則分佈於黔西的威寧、盤縣、水城等“高寒”山區。

貴州省農業及農業區

貴州省農業及農業區

⑤淡水漁業基礎差,水平低,河、湖、塘、庫等淡水水面均有待充分利用。

農業區 全省農業地域差異明顯:①黔中區耕作水平較高,經濟作物比重大,是省內商品糧食、油菜、烤煙、茶葉、水果和城郊蔬菜、乳、肉、禽生產基地。②黔東北區以水稻、甘薯為主,養豬業發達。油菜、花生和油桐、油茶、烏桕分佈廣,產量大,是省內商品油料基地。③黔東南區耕作單一,以水稻為主,兼營養牛業。森林資源豐富,是中國南方杉木用材林基地之一。④婁山以北的黔北區,山高谷深,農業垂直差異大。楠竹、杉、松、柏和油桐、烏桕、漆、杜仲、桑、柞等經濟林比重大,是省內重要林業基地。⑤苗嶺以南的黔南區,山地草場廣闊,養牛業發展潛力大。⑥黔西北區以玉米、馬鈴薯等旱糧為主,烤煙、甜菜和生漆、核桃產量大。綿羊、山羊、馬、黃牛、豬飼養業發達,是省內著名畜牧區。⑦黔西南區人少地多,土地、熱量資源豐富,垂直差異大,是省內甘蔗、芭蕉、柑橘等水果生產基地。

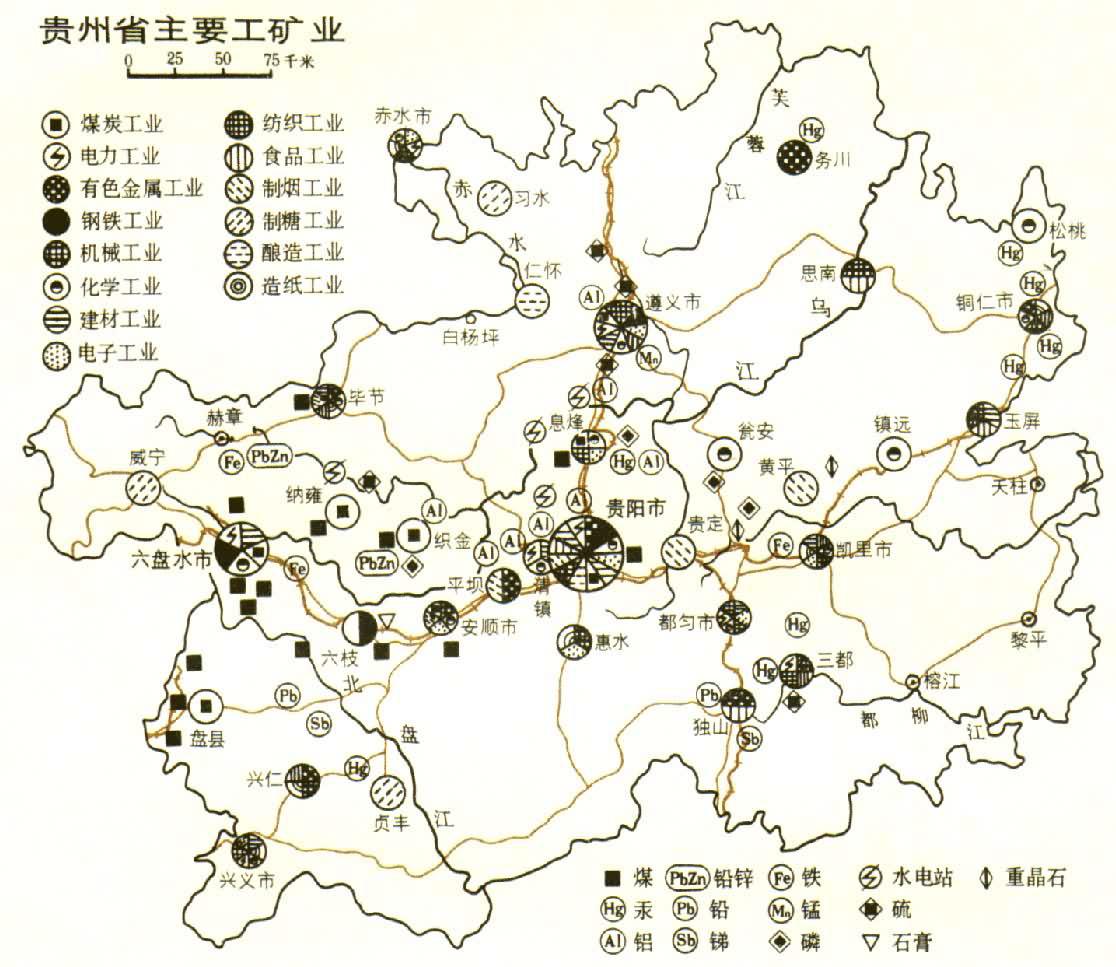

工業 貴州原有工業基礎薄弱,生產落後。1949年工業產值僅占工農業總產值的14.8%,至1990年已占60.91%。其中,尤以重工業發展最快,1949年其產值隻占工農業總產值的3.6%,到1990年已上升為34.68%。目前,全省已建成煤炭、電力、冶金、機械、化學、建材、電子、紡織、食品、造紙等工業部門,成為中國戰略後方的重要基地之一。

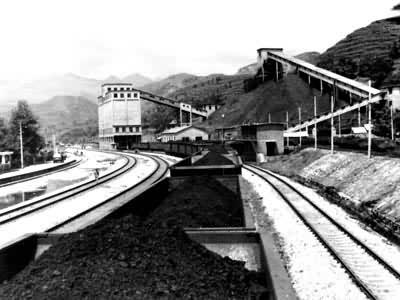

①重工業主要有煤炭、電力、有色冶金、化學、機械制造等部門。煤炭品種齊全而分佈廣,是貴州重要動力資源,儲量居中國第4位。其中,六盤水市年產原煤達1000萬噸以上,為中國南方地區煤炭基地。貴陽、安順等地也有規模較大的采煤工業。納(雍)織(金)煤田正在開發中。冶金工業以汞、鋁、鉛、鋅、銻等的采煉為主。省境黃金主產地黔西南地區為中國的“黃金金三角”之一。貴州汞礦儲量大、品位高、產量大,居中國首位,其采煉以銅仁萬山規模最大。鋁土礦集中分佈於修文、清鎮及遵義、開陽、貴陽、織金一帶,品位高,儲量居中國第3位。貴陽市郊白雲鎮建有大型煉鋁工業。鉛、鋅、銻礦的采煉主要分佈於赫章、晴隆、普安、獨山等縣。貴陽、水城、遵義等地建有中型鋼鐵工業和鐵合金工業。磷、石灰石、黃鐵礦等化工原料分佈較廣,其中磷礦儲量居中國第2位。開陽、甕安、福泉是中國磷礦石生產基地之一。以化肥、有機化工為主的化學工業初具規模,主要分佈於貴陽、遵義、清鎮、都勻、赤水等地。機械工業以礦山、農業、運輸機械,機床和鍛壓設備,電工儀表,電子和光學儀器等為主,主要集中於貴陽、遵義、都勻、凱裡、安順、惠水、息烽等地。農機修配遍及全省各地。電力工業除貴陽、清鎮、水城、遵義、都勻等地建有大中型火電廠外,貓跳河上建有6個梯級水電站,烏江渡大型水電站也已竣工發電,南盤江上天生橋大型水電站則正在興建中,農村小型水電站星羅棋佈。省內電網已和四川、雲南電網相聯,組成瞭西南電力網,每年有大量電能輸出。以水泥為主的建材工業分佈於貴陽、遵義、水城等地。

水城礦務局

水城礦務局

貴州省主要工礦業

貴州省主要工礦業

②輕工業以卷煙、釀酒、紡織、造紙為主,制糖、日用化工、小五金、皮革、塑料等工業也相應建立。卷煙工業除貴陽、貴定、平壩建有復烤、卷煙廠外,遵義、畢節、黃平等地也新建瞭一批卷煙工業。釀酒工業分佈普遍,質量較好。其中,仁懷的茅臺酒歷史悠久,馳名中外。遵義的董酒、貴陽的茨梨酒也深受國內外歡迎。紡織工業有棉、麻、絲、化纖的紡織與印染。遵義是絲織中心,都勻是麻織中心,貴陽、清鎮是棉、化纖紡織和印染中心;凱裡紡織廠正在建設中。制糖工業分佈於南北盤江和赤水河流域甘蔗區。興義的巴結、貞豐的白層、習水的土城、望謨的城關都建有機制糖廠。威寧建有機械甜菜糖廠。此外傳統的手工藝品以玉屏的蕭笛、大方的漆器、安順的蠟染、威寧和安順的地毯、貴陽的木刻等較著名。

交通運輸 全省地形崎嶇,古代交通全靠驛道。1927年始建公路。到1949年全省公路通車裡程僅為1900公裡,河道木船通航裡程僅千餘公裡,鐵路則僅有黔桂線至獨山一段。廣大地區運輸多靠人背馬馱,交通十分落後。

①20世紀50年代以來,隨貴州資源開發和經濟建設的發展,逐步建立起以川黔、黔桂、湘黔、貴昆等鐵路幹線為骨幹的交通運輸網。鐵路通車裡程已達1396公裡,為1949年的9倍。鐵路貨運量約占全省貨運量的近40%,貨物周轉量則占全省貨物周轉總量的91.82%。為提高運輸能力,川黔鐵路南段已實現電氣化,貴昆線正進行電氣化改造。貴陽已成為中國西南地區重要鐵路交通樞紐。②公路運輸以貴陽、遵義、安順、都勻、凱裡、畢節等為中心,公路通車裡程已達3.2萬多公裡,省境所有縣、區和90%的鄉均通公路。由貴陽至黃果樹風景區的高等級公路全長137公裡已建成通車。③通過對河道的整治,內河航運也有所發展,通航裡程已達1812餘公裡。烏江航道在文傢店以下可通小機動船,思南以下可通汽輪、拖輪。赤水河大渡口以下可通木船,赤水以下可通機動拖輪。清水江、都柳江中下遊可通木船,洪水期可通機動拖輪。省內河道由於灘多水急,運量較小,一般隻擔負沿江一帶的木材、林副產品、化肥、煤炭和百貨的運輸。④航空運輸從貴陽可通往北京、上海、武漢、長沙、廣州、重慶、成都、昆明等大城市。

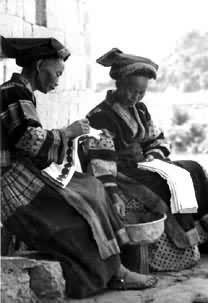

蠟染

蠟染