貴州省省會,經濟、文化和交通中心,綜合性工業城市。簡稱築。轄5區。面積2436平方公裡,人口153.16萬。

貴陽原名黑羊箐(今貴陽市中心)。西晉置夜郎郡後,始出現自然村寨。唐高祖武德四年(621)置矩州。宋稱“貴州”。元置順元路宣慰司,明永樂十一年(1413)設貴州而政使司,隆慶三年(1569)遷程番府(今惠水)於貴陽。因府置於貴山之南,故貴城更名曰貴陽,清康熙二十六年(1687)廢貴州衛和貴州前衛,以其地置貴築縣,與與新貴縣同治省城,而隸於貴陽府。1913廢府,改貴築縣為貴陽縣。1914年置貴陽市。從建城到市制建立,貴陽均為封建官僚統治的政治軍事重鎮,城市人口僅18萬人。抗戰期間,因貴陽扼西南諸省之要沖,隨沿海工業和人口的遷入,機械、冶煉、民用輕工、交通運輸、商業、文化教育等均迅速發展,城市人口達28萬人。抗戰勝利後,工廠和人口又外遷,到1949年11月,全市人口僅21萬人,建成區面積6.8平方公裡。

市境位於黔中貴陽盆地,烏江支流南明河畔,海拔約1100米。屬溫暖濕潤亞熱帶高原氣候。1月均溫5℃,7月24℃,年均溫15.3℃,年降水量1200毫米,無霜期260天以上,是“冬無嚴寒,夏無酷暑”的高原城市。

20世紀50年代以來,貴陽工業迅速發展,產值已占全省工業產值的34%;其中,重工業占57.3%,輕工業占42,7%,並以冶金、機械、輕工為其主要部門。貴陽是中國四大鋁工業基地之一,卷煙和釀酒工業亦居中國西南地區重要地位。貴陽原為貴州省公路運輸中心,自黔桂、川黔、貴昆、湘黔鐵路在貴陽交會後,又成為溝通西南、中南、華東地區的重要鐵路樞紐之一。此外,還修建瞭聯通黃果樹風景區、全長137公裡的高等級公路。

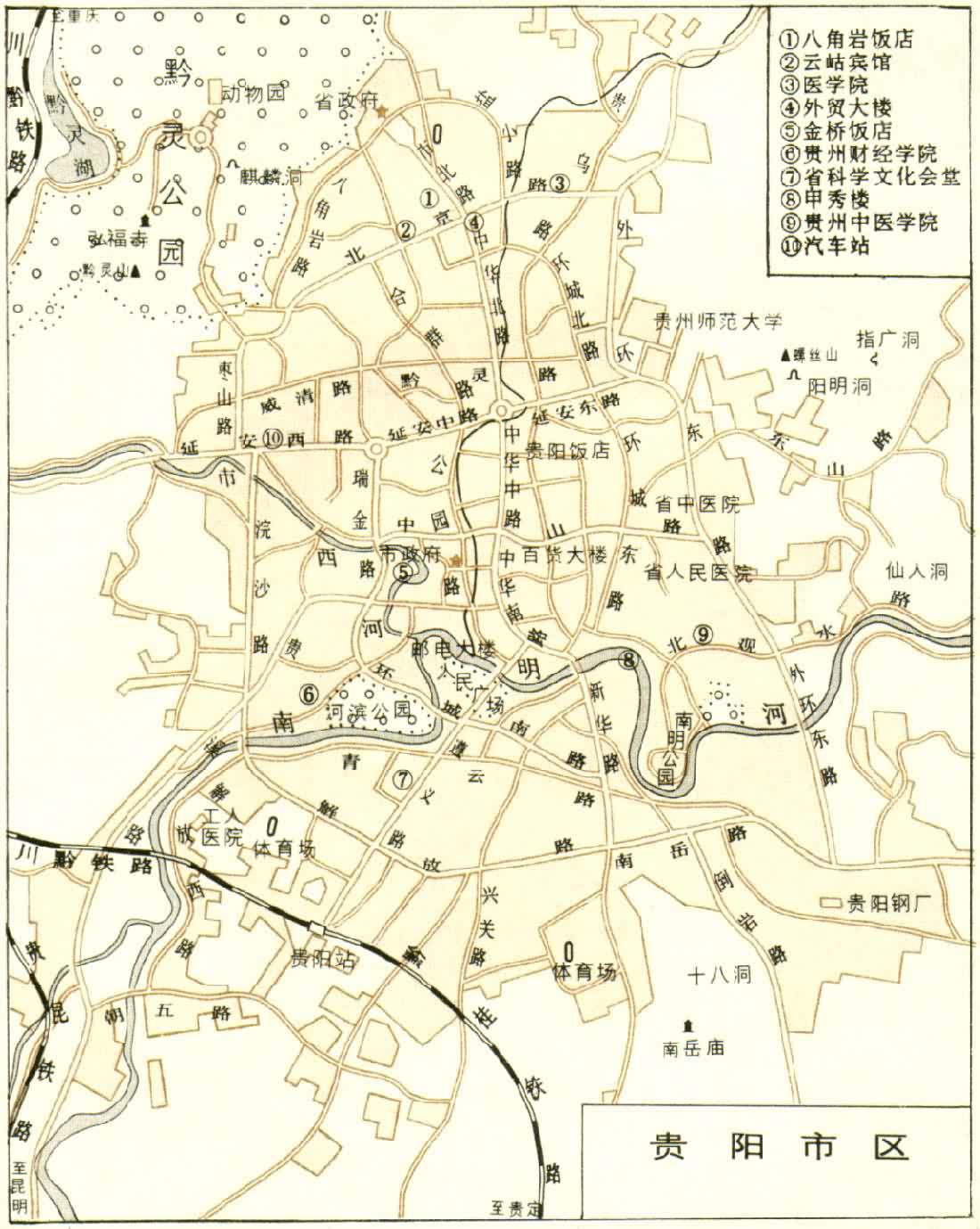

貴陽市區

貴陽市區

貴陽市容

貴陽市容

全市分為9個功能區:以行政、文化、商業為主的市中心區;以煉鋁為主的白雲冶金工業區;以精密儀器制造、屠宰為主的新添寨工業區;以化工為主的烏當工業區;以汽車、橡膠、輪胎為主的三橋、馬王廟工業區;以電機、礦山機械為主的中曹司小河工業區;以建材、農機為主的甘蔭塘、太慈橋工業區;以場站、倉庫為主的二戈寨鐵路樞紐區;以城南18公裡花溪為主的風景區。

市內有9所高等院校和中國科學院地球化學研究所、貴州科學院等科研機構。城區有黔靈山、地下(溶洞)公園、仙人洞、森林公園等史勝,城內有甲秀樓古跡,南郊有搶救瀕於滅絕的古老樹種和珍稀樹種的“植物博物館”。