中國地理的研究

中國國土廣闊,從亞洲中部的帕米爾高原,延伸到太平洋西岸的海域,從寒溫帶的黑龍江江心跨越到赤道附近的曾母暗沙。陸地面積廣達960萬平方公裡。在世界各國中,僅次於俄羅斯和加拿大,居第3位。人口居世界第1位,共11億多,由56個民族組成(見中國人口地理、中國民族地理)。

原始人類在中國生息繁衍由來久遠。以往已發現的古人類,以周口店北京人文化為最早,距今約46~23萬年(見周口店古人類遺址);較晚的古人類也隻有河套人和山頂洞人,均在華北。20世紀50年代以來的考古與古人類研究,不但說明陽原東谷坨文化(距今100萬年),藍田人文化(距今115~110萬年,見藍田猿人遺址),元謀人文化(距今約170萬年);均存在於北京人文化以前,古人類與舊石器時代文化遍佈於華北、東北、華中、華南、西南各地域,而且可分為以采集為主、狩獵為輔的及以狩獵為主、采集為輔的兩大系統。舊石器到中石器時代以後,進入瞭以農業、畜牧業為主的時期。據考古學傢70年代後半期、80年代初發現的早斯新石器文化,即甘肅秦安大地灣遺址,最早年代約在公元前6800年;中原地區的磁山文化和裴李崗文化,年代約在公元前6000~前5700年。當時主要農作物是黍、粟類,人們已知馴養豬、狗。50年代發現的西安半坡遺址是仰韶文化早期的代表,以彩陶聞名於世,年代是公元前5000~前4500年。長江流域最重要的發現是浙江河姆渡文化(見餘姚市),它的年代大體上與北方黃河流域的仰韶文化早期(半坡)相當,主要農作物是水稻。在黃河流域、長江中下遊新石器時代遺址中發現有人工栽培的黍、粟類和水稻,說明當時人們已學會根據氣候、土壤等自然條件種植適合當地環境的農作物。這些早期新石器時代文化的發現和其他許多地方晚期新石器時代文化遺址的發現,有力地證明瞭中國文明是在中國土地上土生土長的,有自己的個性,自己的風格和特征。中國文明是獨自發生發展的,而不是外來的。中國大地上的各種文化爭妍競秀,並且常常互相影響,互相滲透,交織成一幅瑰麗的圖景,為後來獨特、燦爛的中國文明打下瞭基礎。

文字的出現和使用是人類進入文明時代的重要標志之一。中國之有文字,如果從仰韶文化算起,已有6000多年歷史。在半坡出土的陶器上刻劃有20~30種符號,這可以說是中國原始文字的雛形。到瞭商代,漢字的發展已經基本成熟。1899年在河南安陽小屯村殷墟發現的原始先民刻寫的甲骨文字的卜辭中有不少關於日食、月食、新星和各種天氣現象的記述。

在中國古書《尚書》、《周禮》、《管子》中就有關於地圖的論述。從1973年湖南長沙馬王堆三號漢墓出土的地形圖、駐軍圖和城邑圖,可以看出西漢初期地圖的測繪已具相當水平。西晉裴秀主持編繪的《禹貢地域圖》及其所創的“制圖六體”,奠定瞭中國古代制圖的理論基礎。

中國最早的區域地理著作是戰國前後出現的《山經》和《禹貢》。《山經》以山為綱,綜述遠及黃河和長江流域之外的廣大地區的自然條件。《禹貢》主要以山脈、河流和海洋為自然分界,把所描述的廣大地區分為冀、兗、青、徐、揚、荊、豫、梁、雍九州,不受當時諸侯割據形勢的局限,把廣大地區看作一個整體來研究,分別闡述九州的山川、湖澤、土壤、物產等,是自然區劃思想的萌芽。東漢班固所著《漢書·地理志》是中國第一部疆域地理著作。此後,主要論述疆域、政區建置沿革的著作(或稱沿革地理)不斷湧現,除正史有地理志外,各省、府、州、縣也多編有地方志。現有方志估計即有8000餘種。歷史上中國地理的其他優秀著作,尚有《水經註》、《元和郡縣志》、《徐霞客遊記》、《大清一統志》、《天下郡國利病書》、《讀史方輿紀要》等。這些著作都是中國文化的寶貴遺產,是研究中國地理發展、變化不可缺少的重要參考文獻。

1840年鴉片戰爭以後,中國閉關自守的大門被帝國主義侵略勢力打開,近代西方地理知識開始傳入中國。中國古代以疆域地理、沿革地理為主的傳統地理,開始向自然地理、人文地理、區域地理和研究人地關系的近代地理轉變。1909年,張相文等在天津創辦中國地學會(1912年會址遷北京),1910年創刊《地學雜志》,這是中國地理學術團體組織和地理刊物出版的開端,對促進中國地理的學術交流和傳播起瞭積極作用。

1918年,中國氣象學和近代地理學的奠基者之一竺可楨自美國學成歸國,1921年在東南大學(後改名中央大學,即今南京大學前身)籌建並主持瞭中國第1個地理系,為中國培養瞭第一批現代地理學和氣象學人才。1934年,由竺可楨、翁文灝等發起籌建的中國地理學會在南京成立,並創辦《地理學報》。同年,由顧頡剛、譚其驤等發起的禹貢學會,在北京成立,並創刊瞭《禹貢》雜志。中華人民共和國成立前,竺可楨著的《東南季風與中國之雨量》、《中國氣候區域論》,胡煥庸著的《中國人口之分佈》,以及當時人數不多的地理學傢在四川、新疆、西藏、雲南、甘肅、陜西、青海等部分地區所作的考察調查和研究,丁文江、翁文灝、曾世英所編制的《中華民國新地圖》和《中國分省新圖》,1940年中國地理研究所的成立等,均足以反映近代中國地理研究的發展和進步。但因半封建、半殖民地舊社會的種種限制,中國地理的考察、研究進展甚慢,國土資源的基本情況不清,許多地區和地理專題尚處於空白狀況。

中華人民共和國建立以後的40多年間,由於經濟建設和國土整治的需要,國傢非常重視地理的考察、研究工作。中國科學院、各高等院校和專業部門的地理工作者,對中國的高原、沙漠、山區、草原、森林、海洋、荒地、湖泊、沼澤、冰川、鹽湖、灘塗、海岸、江河源地等,進行瞭大量科學考察和研究工作。考察范圍遍及青藏高原、黃土高原、天山南北、黑龍江流域及東北地區、雲南與華南熱帶地區、青甘地區、內蒙古和寧夏地區、黃河與長江流域、川黔滇三省、南方山區等。在治沙和青藏高原的考察等方面取得瞭有國際影響的成就。根據考察結果,提出瞭各地區自然資源的基礎資料和合理開發、利用、保護、治理的方案,如熱帶橡膠宜林地向北推移至北緯18°~24°、黃淮海地區旱澇鹽堿地的綜合治理、黃河中遊水土流失的原因及各分區水土保持工作的基本方法和應采取的措施等;在這些工作的基礎上,作出中國綜合自然區劃和中國綜合農業區劃的基本理論和劃區方案,對中國區域地理的研究和全國農業區劃工作起著重要的作用。某些研究領域達到或接近國際先進水平,如取得瞭關於中國近五千年來氣候變遷的初步研究,中國喀斯特發育的理論,中國黃土的研究等一批重要科研成果;編著瞭《中國自然區劃》、《中國自然地理》叢書,《中國農業地理》叢書,《中華地理志經濟地理》叢書,《中國地理學史》等,並在全國人口普查、地名普查的基礎上,編寫瞭《中國人口地理》、《中華人民共和國地名辭典》等書,編制瞭《中國歷史地圖集》、《中華人民共和國自然地圖集》、《中華人民共和國地圖集》、《中國人口地圖集》、《中國地貌圖》、《中華人民共和國氣候圖集》、《中華人民共和國水文地質圖集》、《中國土地類型圖》、《中國土地利用圖》、《青藏高原地圖集》等大型地圖集。

與此同時,許多地理工作者在參加國傢的工農業、交通、水利建設、城市規劃、生產力佈局、區域開發、旅遊資源開發、環境保護、國土整治等工作方面,作出瞭應有的貢獻。

隨著國傢經濟的發展,有關全國和各地區的地理知識愈來愈受到人們的重視,地理學科在物質文明建設和精神文明建設的應用方面也愈來愈廣,人們對地理考察、研究和解決問題的要求也愈來愈高。中國地理研究正面臨著一個前所未有的蓬勃發展的新時代。

中國疆域遼闊,自然環境復雜多樣,地區差異顯著。在宏觀上可從三級階梯狀的地形,三大自然地理區的不同景觀和三個發展上有差別的經濟地帶加以概述。

西高東低三級階梯狀的地勢

中國地勢的基本格局大體上脫胎於大地構造。早在元古代震旦紀(距今約17億年)以前,中國東部就存在著廣大的陸臺區,而西部和西南部則為廣大的地槽帶。至震旦紀初期,經過下古生代(距今約6~4億年)的加裡東運動,原為一個整體的中國陸臺分裂為華北陸臺、揚子陸臺和華夏陸臺(長江下遊以南),其中華北陸臺比較穩定,是中國大陸的骨幹。華夏陸臺和揚子陸臺,隨著地殼運動,時受海侵,時而海退,一般處於廣泛的海侵之中。在中生代三疊紀末期(距今約2億年)印支運動中,中國南方隆起,除喜馬拉雅、塔裡木盆地西部、廣東南部、臺灣等少數地區以外,中國全境已連成一片大陸。至中生代侏羅紀~新生代前(距今約1億年)的燕山運動,除喜馬拉雅和臺灣山地外,中國所有的山脈基本形成。燕山運動使中國構造輪廓基本定形。至第三紀中期和晚期(距今約4000萬~300萬年)的喜馬拉雅運動,喜馬拉雅山脈和臺灣山脈生成,青藏高原隆起,古地中海消失,歐亞大陸遂連成一片,並與岡瓦納古陸的印度部分相連。久經侵蝕的廣大地區,在其以前形成的基礎上發生活化而加劇瞭地勢差別。因此,經過最近這一次大規模的造山運動,中國大地構造的骨架和地勢的輪廓基本塑造完成(見中國古地理)。

目前中國的地形,從總體上看,是山地多,平地少。粗略估計,山地約占全國陸地面積2/3以上,平地不足1/3。海拔在500米以上的地區約占全國陸地面積的3/4(其中海拔在3000米以上的占1/4),在500米以下的占1/4(見中國的山地)。

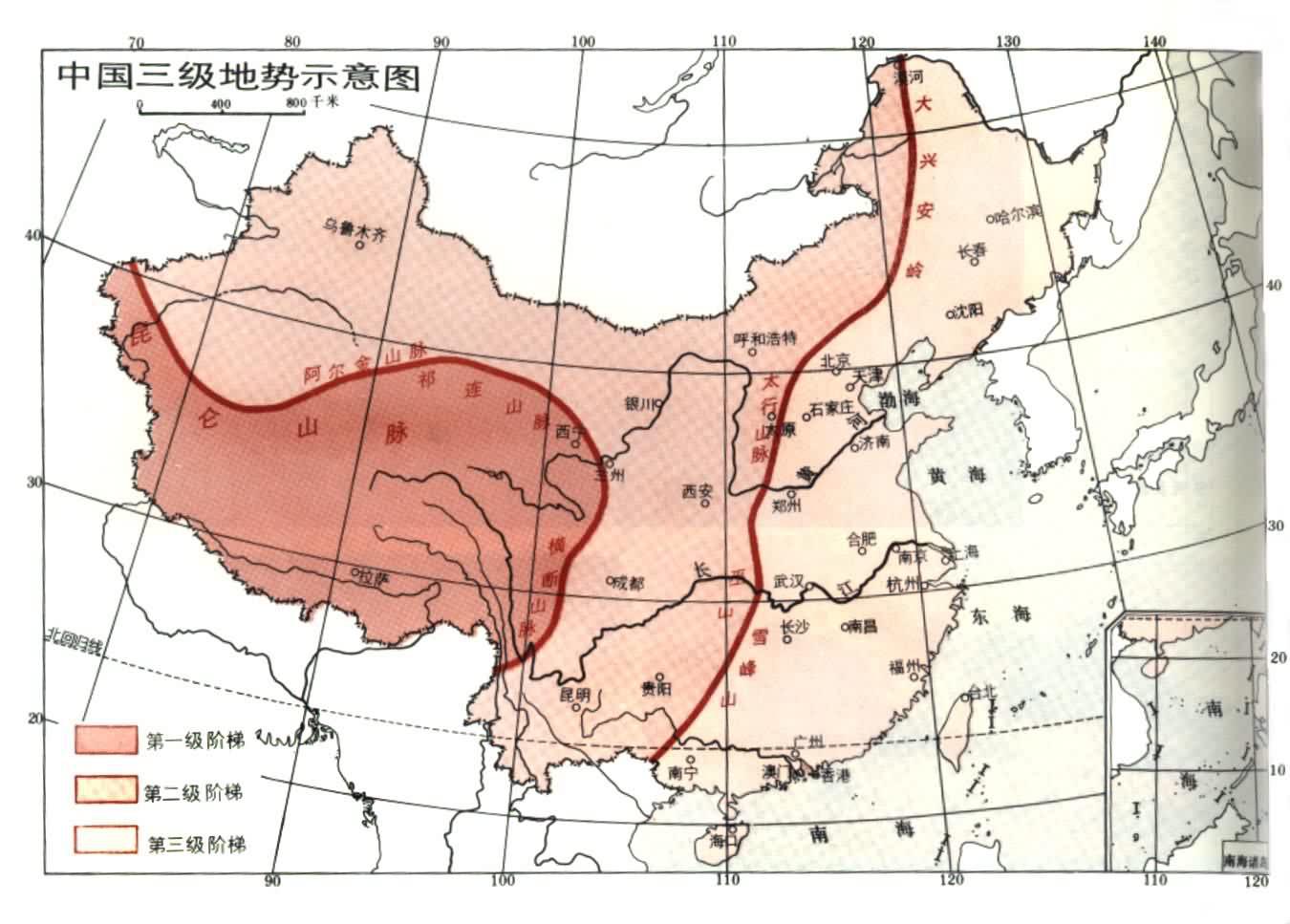

全國地勢,西高東低。高山、高原都分佈在大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山一線以西,丘陵和平原主要分佈在這一線以東。黃河、長江、珠江等主要河流發源於西部的高原、山區,順著地勢的傾斜,東流入海。這西高東低的地形,按海拔的差別,略呈階梯狀,可以分為以下較明顯的三級階梯(見彩圖)

中國三級地勢示意圖

中國三級地勢示意圖

第一級最高的階梯 為號稱“世界屋脊”的青藏高原,平均海拔在4000米以上,面積廣達230萬平方公裡,在它的南沿高聳入雲的喜馬拉雅山脈,拔立於印度次大陸印度河-恒河平原之北,山脈主脊海拔平均7000米左右,矗立於中國、尼泊爾邊境的世界最高峰──珠穆朗瑪峰海拔達8844.43米;它西與帕米爾高原相接,北以昆侖山脈、祁連山脈,東以橫斷山脈同第二階梯區分,地勢從海拔4000米以上急劇下降到海拔1000~2000米的下一級高原、盆地。

第一級階梯面的形成是印度板塊不斷插入青藏高原底部所致。每當印度板塊北移,青藏高原亦相應上升。從4000萬年前的漸新世開始,印度板塊就不斷北移,到現在,這一板塊已大部分插入到青藏高原下面,把青藏高原抬高為世界最高的高原,這裡地殼厚達70公裡,超過一般地殼厚度35公裡的一倍。高原面上橫亙著幾條近乎東西走向的山脈,自北而南依次為昆侖山脈,唐古拉山脈,岡底斯山脈—念青唐古拉山脈,海拔為6000~7000米。

第二級階梯 介於青藏高原與大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山之間,其中包括內蒙古高原、黃土高原、雲貴高原和塔裡木盆地、準噶爾盆地、四川盆地等地區,海拔一般為1000~2000米,惟四川盆地較低,海拔在500米以下。

這一級階梯面有些在1億年前的白堊紀時代已經形成,比較年輕的部分也都有3000萬年的歷史。它經受地殼運動的次數較多,地殼斷陷和抬升也較顯著。斷陷的地方往往成為盆地,如塔裡木盆地和準噶爾盆地;而在這兩個盆地之間的天山山脈卻拔地而起,最高達7000多米,但在山頂部還保存著廣闊的高原地面,表示它原為一片低平的平原。在這一階梯面上,聳立著不少高山,也深陷入一小滂地。阿爾泰山脈、陰山山脈、賀蘭山、秦嶺等就是在這個高原面上升起來的,它們的頂部也還保留著平緩的山頂面。深陷的盆地可以吐魯番盆地(見吐魯番市)、四川盆地為代表。吐魯番盆地最低處的艾丁湖湖底,低於海平面155米。四川盆地以3000米的落差與第一級階梯相接。

第三級最低階梯 在大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山以東的部分為第三階梯。自北而南,有海拔200米以下的東北平原、華北平原和長江中下遊平原;有江南廣大地區海拔數百米的許多丘陵、盆地;還有海拔500~1500米的遼東半島丘陵、山東半島丘陵、浙閩丘陵(見東南沿海丘陵、江南丘陵)、兩廣丘陵和海拔達3000米以上的臺灣山地。

這一級階梯的地形面受破壞較烈,原來的古陸已被斷裂、切割、剝蝕成現在的丘陵狀。廣大平原發生於沿岸沉降地帶,生成年代較新。有一些沿海地區仍在不斷淤積成陸。由海岸線向東,則是碧波萬頃的海洋,沿海島嶼(見中國的島嶼)和南海諸島星羅棋佈,在水深不足200米的大陸水下延伸部分,是淺海大陸架區域,也屬於第三級階梯。

中國這種西高東低、面向大洋逐級下降的地形特點,一方面有利於來自東南方向的暖濕海洋氣流深入內地,對中國東部的氣候、植被、土壤和水文都產生深刻的影響。另一方面,這種階梯狀的地形,使河流形成較大的多級落差,從而蘊藏著有利於多級開發的豐富水力資源。

景觀互異的三大自然地理區

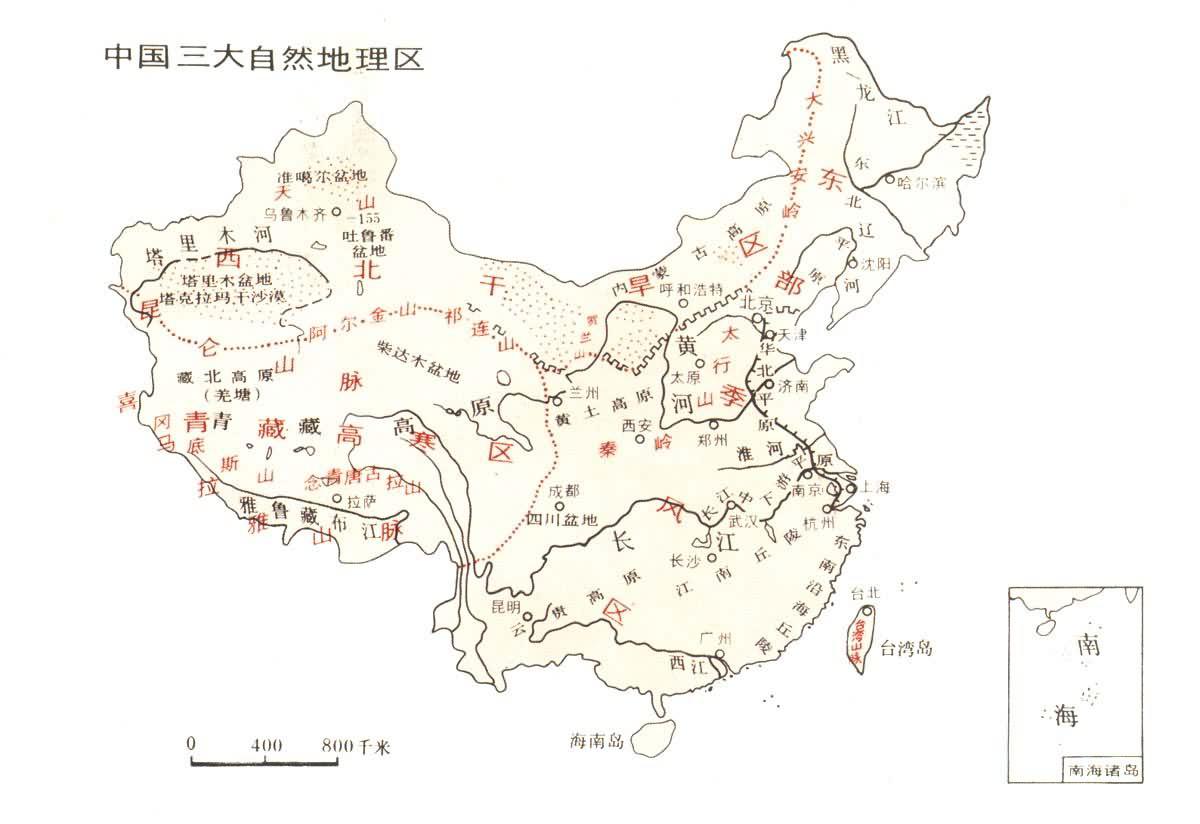

由於地理位置、大氣環流、地勢高低、人類活動等因素的影響,從宏觀上中國可以分為:東部季風區,西北幹旱半幹旱區、青藏高寒區三大自然地理區。這三大自然地理區的景觀有著明顯的差異(見彩圖)。

中國三大自然地理區

中國三大自然地理區

東部季風區 在大興安嶺以東、內蒙古高原以南、青藏高原東部邊緣以東地區,背靠內陸高原,面向海洋。夏季受海洋季風影響顯著,普遍高溫多雨,冬季受北方冷氣流影響,大部地區寒冷幹燥,風向與降水均隨季節而有明顯的變化和更替,這是中國的東部季風區。本區包括地形上屬於第二級階梯的黃土高原、四川盆地、雲貴高原、橫斷山區,以及第三級階梯的沿海廣大平原和丘陵地區,面積約占全國陸地面積的45%,人口占全國人口的95%。

本區的濕潤程度較高,特別是東南部濕潤程度更高,河流均為外流河。中國主要的大河:長江、黃河、珠江、松花江、遼河、海河等,大多自西向東,由本區入海。地貌的外營力主要是常態的風化、物質移動、水力侵蝕和堆積、溶蝕等作用。地勢很少有超過2000米以上的高山,沒有冰川和雪線。在沿海沉降地帶,因河流所夾泥沙的堆積作用,形成東北平原、華北平原、長江中下遊平原、珠江三角洲等平原,一些沒入海中的山嶺,露出海面的部分,則成為分佈於沿海的眾多島嶼。

本區內自然界的地域分異,主要因素是隨緯度而變化的溫度,由北而南,氣候逐漸變暖。由北起大興安嶺北端的寒溫帶,向南為中溫帶、暖溫帶、亞熱帶、熱帶等溫度帶,其中暖溫帶和亞熱帶的幅員最廣。天然植被以森林為主,也有一部分溫帶草原。但因本區農業生產的歷史悠久,人口稠密,除東北山地、橫斷山區、臺灣東部山地尚保留有較大片原始森林,黑龍江省北部尚有一些未開墾的荒原外,絕大部分可耕地均已開墾為農田。平原地區村落和城鎮廣佈,原來的自然面貌已大大改觀。

本區的秦嶺—淮河一線,是南北地域分異的重要地理界線。

秦嶺—淮河一線以北,冬季寒冷,1月平均氣溫在0℃以下,河流、土壤凍結,年降水量在800毫米以下,雨量集中在夏季,春季常苦旱,部分地方有鹽堿土。代表性的森林,在寒溫帶為由興安落葉松組成落葉針葉林;在中溫帶為由紅松和槭屬、椴屬、樺木屬等闊葉樹種組成的針闊混交林;在暖溫帶為由櫟屬和赤松、油松等松屬組成的針闊混交林。由於這一帶受人的幹擾很大,天然森林保存很少,在華北常見的樺、楊、柳林主要是次生林或河岸林。作物多為旱作,以小麥、玉米、高粱、大豆為主,南部可種植棉花、甘薯等。東北地區除北部外多為一年一熟,華北可二年三熟,有水灌溉地亦可一年二熟。果樹有蘋果、梨、桃、杏、柿、核桃、板栗、棗、葡萄等。

中國北方,一年四季的景色隨著季節的變化而不同。冬季是千裡冰封、萬裡雪飄的一片銀裝素裹的潔白世界。春季冰雪消融,農田翻耕後,東北平原富含腐殖質的暗棕壤、黑土、黑鈣土,呈現黑色。華北大地的基本色調則為黃色,西部有堆積很厚、面積廣大的黃土高原。這些黃土疏松易蝕,被侵蝕的黃土經過流水的搬運,大量堆積於平原地區形成次生黃土,甚至在河流、湖泊、海洋、天空中都有黃土的蹤跡,所以河名“黃河”,海名“黃海”,華北大地也有人稱之為“黃土地”。夏季炎熱多雨,樹木蔥籠,莊稼茂盛,大地呈現著一片青綠色彩。這時,東北平原尚未開墾的草甸草原,雜類草先後開放出不同顏色的艷麗花朵,被稱為“五花草塘”。秋季是紅葉滿山、莊稼黃熟、棉桃銀白、果實累累的色彩絢麗的收獲季節。

中國秦嶺—淮河一線以南的南方,1月平均氣溫在0℃以上,河流、土壤基本不凍結,年降水量在800毫米以上,土壤無鹽堿,全年都有作物生長,主要作物為水稻,一年二熟至三熟。森林以亞熱帶常綠闊葉林為主,有青岡、栲、樟、榕、木荷、冬青等屬樹種。還有馬尾松林,以及人工杉木林、竹林等。南部邊緣為熱帶季雨林和熱帶雨林。經濟林木可種植茶樹、柑橘、油茶、油桐等。南部還可栽培香蕉、菠蘿、龍眼、荔枝、椰子、橡膠等亞熱帶和熱帶植物。

南方一年四季基本上是水綠山青,田野翠碧。土壤為黃棕壤、黃壤、紅壤、磚紅壤,因此越往南去,大地的紅色越顯著。長江中下遊平原地勢低下,湖泊眾多,河網交織,為典型的“水鄉”景觀。四川盆地和南方的丘陵多已開辟為層層疊疊的梯田。四川盆地地表覆蓋由紫紅色砂巖、頁巖風化後的紫色土,被稱為“紫色盆地”或“紅色盆地”。江南丘陵的紅色砂礫巖區,有些被侵蝕而成朱崖赤壁的“丹霞地形”(見中國的紅層)。西南石灰巖區,在溶蝕作用下,形成峰林、溶洞、地下暗河等發育完美的喀斯特(巖溶)地形(見中國的喀斯特(巖溶))。西南的橫斷山區,景觀呈垂直變化,由河谷到山頂,植被依次為常綠闊葉林、針闊混交林、針葉林、高山灌叢等。當地人民常以“一山有四季,十裡不同天”來形容高山峽谷區氣候和景觀的變化。

西北幹旱半幹旱區 大興安嶺以西,昆侖山—阿爾金山—祁連山和長城一線以北的廣大地區,因位於歐亞大陸內部,距海遙遠,受中國夏季風影響較少,海洋濕潤氣流被山嶺阻隔,難以深入,氣候幹燥。年降水量由東部的400毫米左右,往西減少到100毫米以下。冬季寒冷,夏季溫暖,甚至炎熱,氣溫的年、日較差均大,大陸性顯著。本區的溫潤程度低,屬於幹旱和半幹旱區。植被由東往西,大體上依次為森林草原→典型草原→荒漠草原→荒漠。古代《敕勒歌》中所說的:“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊”,是對這裡典型草原景觀的生動描繪。本區地廣人稀,面積占全國陸地面積的30%,人口隻占全國人口的4%。

地貌的外營力主要是幹旱與半幹旱氣候下的風化、物質移動、水力侵蝕和堆積、強大的風蝕、搬運和堆積作用。

東部的內蒙古高原海拔千米左右,地表徑流多屬源出暴雨的暫時性水流。高原地勢平坦,侵蝕輕微,極目彌望,幾乎全是淺起緩伏的“塔拉”(蒙古語低平地之意),有“遠看似梁,近看是灘”的特點。這些塔拉的水草豐美處多屬優良牧場,可見到成群牛羊和星星點點的蒙古包,也可見到在草原上奔馳疾走的黃羊群。但在草地遭到破壞的地方,表層沙土被吹走,形成基巖出露的礫石地──戈壁;被風吹走的沙礫在較遠處沉降堆積成沙丘或沙山,形成沙漠地貌。有些沙丘呈新月形,隨風移動,被稱為流動沙丘,能掩埋草場、農田、村舍、道路,危害很大;有的沙丘上生長著固沙植物,即不再移動,成為沙地。戈壁和沙漠是內蒙古高原、也是西北幹旱區的地貌特色。

內蒙古高原大部分屬內流區或無流區,湖泊多為咸水湖或鹽堿湖。外流河主要是過境的黃河,在寧夏、內蒙古的河套地區,形成肥沃的沖積平原。平原上河渠縱橫,阡陌相望,有“塞上江南”之稱(見河套平原)。

賀蘭山以西的地區降水更少,蒸發更盛,荒漠景觀顯著。但在甘肅河西走廊西南側,聳立著祁連山,新疆準噶爾和塔裡木盆地邊緣,環繞著阿爾泰山、天山、昆侖山、阿爾金山等高大山脈。這些山脈的頂部分佈有現代冰川和萬年積雪。暖季高山融水成為幹旱區內流河的主要補給水源。這一帶景觀,從山麓到山頂,垂直變化明顯,大體上呈現為山麓荒漠—山地草原—山地森林—高山草甸—高山永久積雪的帶譜;從盆地邊緣到盆地中心,又可分為四帶:山足戈壁—綠洲平原—沙漠區—內陸湖區。

幹旱的山足戈壁,夏季炎熱有雨,冬春有冷風暴。戈壁灘由礫石層構成,在盆地開口、風力強勁的地段,可見到“一川碎石大如鬥,隨風滿地石亂走”的景象,以及風蝕而成的“城堡式”地貌。這一帶是古代絲綢之路駝隊的通道,今天為公路、鐵道的良好地面。堅固的戈壁灘,不用修路即可通行汽車。

山足戈壁地下為沙礫層,吸水性強,大部分出山的河水由此層下滲,成為地下水,於低處重新露出地表,涓涓清流,灌溉著山腳下的塊塊平野。這些分散的山麓平野,綠樹成蔭,是河西走廊和新疆境內的綠洲所在地,也是幹旱區內糧食瓜果的生產基地,人口、村落、城鎮的聚集點。

在“綠洲”以外,即為浩瀚的沙漠區,象塔裡木盆地的塔克拉瑪幹沙漠,面積廣達30多萬平方公裡,是中國最大的沙漠。整個沙漠地區,除邊緣分佈的島狀綠洲,以及一些沿較大河流(如塔裡木河)深入沙漠的“綠色走廊”外,絕大部分是黃沙莽莽的沙海,其中有一望無垠、波狀起伏的新月形沙丘,有高大的金字塔型沙丘,也有綿長蜿蜒的沙壟。天山以北的準噶爾盆地,西面有缺口,西風帶來的水氣進入,使盆地內部不致太旱,沙漠面積較小,有不少水草豐盛的優良牧場。

盆地中心低窪處是內陸湖區,有些內陸湖,如羅佈泊,因註入湖泊的水源斷絕(上流灌溉用水增多並修築水庫),現已幹涸,湖底荒原被風侵蝕成崎嶇的“雅丹”地貌和長條彎曲狀的“白龍堆”地貌。

青藏高寒區 青藏高原北起昆侖山—阿爾金山—祁連山,南抵喜馬拉雅山;東起橫斷山脈;西至國境線。面積約占全國陸地面積的25%,人口僅占全國人口的1%,高原平均海拔在4000米以上,還有不少白雪皚皚、海拔7000米乃至8000米以上的極高山。這個世界上面積最大、海拔最高、形成年代最新的高原,由於地勢的極大隆起及其所產生的強烈熱力、動力作用,形成為世界上中、低緯度內獨特的大面積高寒環境。人們常把青藏高原與地球的南北兩極相比,把它稱為地球的第三極。

本區高原的地勢作用超過瞭緯度的影響。它與同緯度低地區的黃河、長江中下遊的景觀有極大差別。高原上空氣稀薄,大氣幹潔,太陽輻射強烈,氣溫低而年、日較差大,風力強勁,降水稀少,冰川凍土發育,寒凍風化和融凍作用十分普遍。湖泊眾多,除少數淡水湖外,大部分是咸水湖和鹽湖。氣候由東部溫暖濕潤向西北寒冷幹旱遞變,在植被方面表現為森林→草甸→草原→荒原的帶狀更迭。

高原東南部和東部與第三級階梯接觸部分,峽谷深切,山勢險峻,許多極高山雪峰林立;海洋性冰川活躍。不少河流幹支流多發源於古冰川U形槽谷中,往下則急轉為深切的V形谷,後因高原隆起而成“谷中谷”的形態,或是支流以跌水或瀑佈形式匯入主流。這一峽谷地帶,堆積地貌難以發育,山崩、滑坡、泥石流比較頻繁。植被類型復雜,垂直分佈明顯,低山鬱鬱蔥蔥的森林,可與鄰近的冰川、雪山構成在同一幅畫面上的瑰麗的圖景。

高原頂部氣勢開闊。主要是低山、丘陵和寬谷、盆地相間。山地不再呈峻峭巍峨狀態,坡度和緩,比高不大,往往“遠看似山,近看成川(平地)”。高原地貌的外營力主要是比較強烈的物理風化作用與物質移動。大風把山地的巖屑、砂礫吹到低地背風處沉積起來,夏季冰川融水再把它們帶走。這些沉積物在夜裡和冬季,水結成冰,把松散的沉積物凝成凍土。凍土層硬如巖石,河流不易下切,大量河水在凍土層上流動,多呈曲流。在青海省境內的長江、黃河源地和川西高原一帶,形成廣闊的泛濫平原、沼澤和草灘地貌。

構成青藏高原主體的羌塘高原,位於昆侖山同岡底斯山—念青唐古拉山之間,海拔4500~4800米,地勢南北兩邊高而中間低。山地大多連續分佈,被眾多湖盆分隔。海拔6000米以上的高山有現代冰川發育。這裡是高原湖泊集中分佈的地區。由高空鳥瞰,星羅棋佈的湖泊如點點繁星閃爍在綠色的緩丘、草灘之間。沿湖地區,湖成平原廣闊,為牧放藏羊、犛牛的優良草場。草原上春夏季花開遍野,景色美麗。

藏南的雅魯藏佈江谷地,地勢較低,海拔3500~4100米,氣候比較溫暖,最暖月在15℃上下,最冷月約-4℃,年降水量300~500毫米,是西藏主要農業區,適宜種青稞、小麥、豌豆等。西藏的主要城市拉薩、日喀則等也分佈於此。 高原北部的柴達木盆地、昆侖山地,西部的阿裡山地,由於氣候十分幹燥,均呈荒漠景觀。西昆侖山是青藏高原的巨大冰川中心之一。這裡的冰川屬大陸性冰川。它們大多處於靜止或退縮狀態,喪失瞭侵蝕能力,對高原現代地貌的發育作用較小。

青藏高寒區由於自然條件的限制,居民稀少,經濟發展長期處於停滯狀態。中華人民共和國成立以來,各項建設有瞭較大進步,但人類活動的影響,尚不足以改變自然界的原來面目,原始狀態自然保存得比較完整,為人類研究地球科學,探索自然奧秘,提供瞭一個寶貴的場所。

發展上有差別的三個經濟地帶

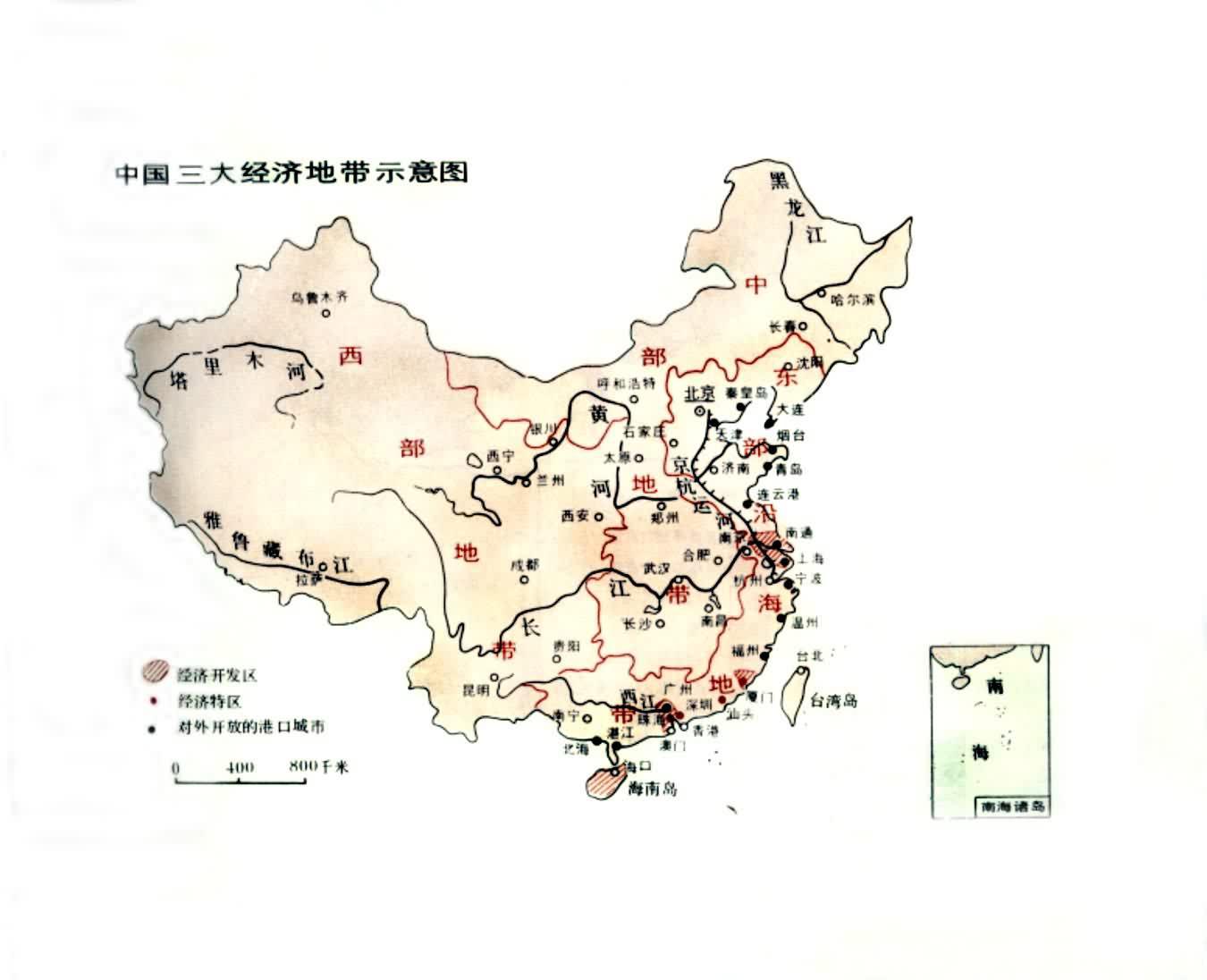

根據自然資源的分佈和社會經濟的發展情況,中國客觀上存在著東部沿海、中部和西部三個有差別的經濟地帶(見彩圖)。

中國三大經濟地帶示意圖

中國三大經濟地帶示意圖

東部沿海地帶 包括遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南12個沿海的省、直轄市和自治區(不包括臺灣省)。面積占全國13.6%,人口占全國42%。中國主要的工業基地──遼寧中南部、京津唐、滬寧杭地區都集中於此,重要的農業基地──黃淮海平原的大部分、長江三角洲、珠江三角洲也分佈在這一帶。從全國看東部沿海地帶經濟和科學技術發展水平較高,工業、農業、交通運輸業和通訊設施的基礎好,商品經濟比較發達,與海外有傳統的經濟聯系,信息靈通,對外交通便利。對外開放的深圳、珠海、汕頭、廈門、海南5個經濟特區,大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連雲港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海14個沿海港口城市,長江三角洲、珠江三角洲、福建和廣西沿海、遼東半島和山東半島等經濟開放區都在這一地帶。

東部沿海地帶經濟發展的重點是加強傳統工業和現有企業的技術改造,大力開拓新興產業,發展知識技術密集型產業和高檔消費品工業,使產品向高、精、尖方向發展。加快經濟特區、沿海開放城市和經濟開放區的建設,充分發揮外引內聯和對外、對內兩個輻射扇面的作用,使這一地帶逐步成為中國對外貿易的基地,海洋開發的基地,培養向全國輸送高級技術和管理人才的基地,向全國傳送新技術、提供咨詢和信息的基地。

東部沿海地帶經濟發展中存在的主要問題是能源、交通運輸緊張,原材料不足,北方各省市淡水資源短缺,若幹人口、城鎮密集地區出現環境容量和環境污染問題,以及大江、大河下遊澇年汛期的防洪問題,這就需要調整產業結構,完善交通網絡,加強與中部和西部地區的橫向聯系,大力發展第三產業和集約化的商品性、創匯型的農業生產,把長江三角洲、渤海圈和珠江三角洲建成為環太平洋帶上的重要經濟地域。

中部地帶 包括黑龍江、吉林、內蒙古、山西、河南、安徽、江西、湖北、湖南9個省區,面積占全國29%,人口占全國35.6%。這一地帶能源、各種礦產資源具有明顯的優勢。東北有全國最大的天然林區,內蒙古有廣闊的天然牧場,大部分省的農業比較發達,是中國糧、油、棉、糖的重要產區。今後中部地帶應加快能源、原材料加工,主要是電力、煤炭、石油、有色金屬、磷礦、建築材料的開發和建設。同時,大力發展農業,促進糧食和其他經濟作物穩定增長,逐步把中部地帶建設成為中國重要的能源、原材料生產基地,若幹重要機電產品的生產基地,以及能夠提供大量商品糧和其他農副產品的生產基地。

中部地帶經濟發展中存在的主要問題是,鐵路運輸能力不能適應山西能源基地煤炭外運的需要,黃土高原的大量水土流失,東北森林的過度砍伐,黃河下遊河床不斷淤高所潛伏的洪水決口泛濫危機,長江中遊的洪澇問題,以及長城沿線的風沙問題等。因此,在加快能源、原材料工業建設,充分發揮農業生產潛力的同時,加強由西向東的運輸通道建設,大力造林育林、保持水土,防止土地沙化和江河泛濫,並大力發展同東部沿海、西部地帶的橫向聯系,使之成為中國經濟佈局由東向西逐步轉移的重要紐帶,擔負起承東啟西的作用。同時生產更多面向全國和可供出口的產品,在新技術和新產品方面有突破性的進展。

西部地帶 包括西北地區的陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆,西南地區的四川、貴州、雲南和西藏,共9個省區。面積占全國57.4%,人口占全國22.4%。初步調查,各種資源都很豐富,特別是能源、各種礦產資源前景可觀。但目前勘探不夠,開發利用更少。這一地帶除四川盆地、陜西關中、甘肅蘭州附近等少數地區以外,工農業基礎比較薄弱,交通不便,人口和城市較少,科技和文化教育都不夠發達。今後應大力發展農林牧業、交通運輸業,有步驟有重點地開發能源、礦產資源,因地制宜發展加工工業。由於西部地帶,特別西北地區氣候幹旱,在不適宜開墾和耕種的地區因濫墾濫牧,使土地沙化,生態環境惡化。西南地區地形崎嶇,交通困難。這一地帶目前經濟建設的主要任務是,穩定糧食播種面積,提高單位面積產量,選擇水源條件較好的地點,擴大綠洲農業,逐年減少糧食調入量;加強草原牧區建設,植樹種草,改善生態環境,發展畜牧業;充分發揮三線建設形成的基礎和能力,加速軍工技術向民用工業的轉化和擴散;加快對現有鐵路幹線的電氣化改造,建設與中部、東部沿海地帶聯系的鐵路幹線,努力搞好公路建設,在地廣人稀地區發展地方民航事業;在黃河上中遊、長江上遊、新疆塔裡木盆地、陜甘寧等地建設能源和礦產資源開發區;建設川滇黔交界地區,使之逐步成為一個主要能源、原材料的生產基地;建設新疆烏魯木齊—克拉瑪依地區,使之逐步成為新疆重要的工業樞紐地帶;進一步開放西部邊境的某些市鎮,發展邊境貿易。從長遠來看,西部地帶資源豐富,有發展工農業的廣闊空間,是全國的戰略後備地帶。

全國按照東部沿海、中部、西部三大地帶的自然和經濟特點、各自的優勢和存在問題,安排開發的重點,作出生產力合理佈局的規劃,采取東西結合、沿海與內地互相支援、互相促進的發展戰略,使各個地區都借助自己的優勢得到發展。為瞭提高國民經濟的整體效益,必須加強地區經濟的合理分工。在加工工業集中地區,特別是沿海經濟發達地區,積極發展技術水平較高、資源消耗較少的產業及出口產品,資源富集地區要加速資源開發,並適當發展加工工業,同時加快建設東西走向的交通幹線,擴大沿海與內地的交流,縮小沿海與內地地區之間經濟發展水平的差距,促進全國各地區、各民族的共同繁榮,有計劃有步驟地把中國建設成為社會主義現代化的強國。