清代秘密結社。又名“洪門”,俗稱“洪幫”。是清代歷史上一個重要的秘密結社。先在南方傳播,後被華僑帶至東南亞與美洲,成為華僑團結互助的重要紐帶。

天地會創立的時間,有幾種不同的說法,一說為鄭成功部下陳永華所創,一說起於康熙十三年。一說起於雍正年間。近年來又有起於乾隆二十六年、三十二年的說法,至今尚無定論。乾隆中期以後,開始廣泛傳播,組織多次起義,均受到清政府的嚴厲鎮壓。

社會背景 乾隆中期以後,土地兼並盛行,人口迅速增長。落後的社會經濟狀況,難以承受由於人口的急劇增長而造成的巨大壓力,加上官府及地主豪強的掠奪,農民內部階級分化的加劇,使農村出現大量過剩人口。其中除一部分到異地他鄉開荒種地,繼續作為自耕農或佃農而存在外,大部分流入本地或外地的城鎮市圩。當時中國的城市大多是消費中心,工商業規模狹小,難以容納更多的勞動者。湧入城鎮的農民,隻能充當小手工業者、小商販或雇傭勞動者。一些缺少資金和技藝者,便成瞭沒有固定職業的江湖流浪者。他們勢單力薄,且身居異地,孤身無靠,隻有彼此聯合起來,才能求得生存。因此,乾隆時期,各種名目的秘密結社紛紛出現。天地會便是其中較大的一個。

成員及組織 天地會的成員,最初多為農民或由破產農民轉化而成的小手工業者、小商販、水陸交通沿線的運輸工人及其他沒有固定職業的江湖流浪者。以後成分日益復雜,但仍以下層窮苦人民為主。這些人正處於從封建農民向小資產者或城市平民轉化的過程中,既保留著封建農民的傳統,又出現瞭某些變化。天地會同以往農民起義組織一樣,沒有明確的政治綱領與政治目的,“反清復明”、“順天行道”、“劫富濟貧”等口號,反映瞭封建農民的忠君思想、以漢族為正統的民族觀念和反對階級壓迫的要求。天地會成員所處的社會經濟地位,又使他們與安土重遷的封建農民有所不同,更需要互濟互助。因此,“忠心義氣”便成瞭會內最高的道德規范和達到組織上團結、經濟上互助的重要保障。天地會結會時,不僅要舉行象征團結互助的歃血儀式,立有“吾人當以同生死,誓於上天,仿昔桃園結義故事,約為兄弟,……拜天為父,地為母,日為兄,月為姊妹”,“忠心義氣刀下過,不忠不義劍下亡”一類誓言,而且在會內文書中也有大量贊揚忠心義氣,譴責不忠不義的傳說及詩句歌訣。按會內規矩,凡屬同會,即使素不相識,遇事也要互相幫助。為瞭便於同會者互相識別,逐漸形成瞭一套獨特的隱語、暗號,其內容最初隻有三指訣,即大指為天,小指為地,接遞煙茶俱用三指,或以三指按胸。以後隨著組織的發展,這些內容也日益復雜。會內機密,絕對不許外傳,連父母妻子皆不許告知。乾嘉之際,開始把以往口耳相傳的傳說、詩句、對聯、問答等形成文字,匯集成冊,作為傳會工具。以往人們認為天地會由明朝遺老或鄭成功於康雍年間創立諸說,皆以此類秘密文件為據。

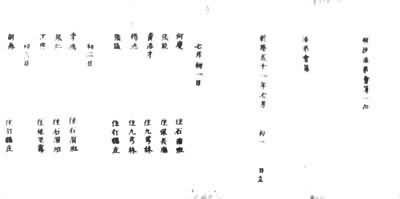

天地會會簿

天地會會簿

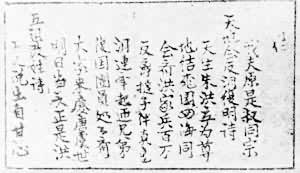

天地會反清復明詩

天地會反清復明詩

范圍及活動 天地會最初主要在福建、粵東及臺灣一帶流傳,稍後發展至廣東全省及江西、廣西、貴州、雲南及湖南等省。鴉片戰爭後,又傳至長江中下遊的四川、湖北、安徽及江浙等省,成為中國南方最大的秘密結社。清前期除瞭天地會本名外,還有添弟、小刀、雙刀、父母、三點、三合等十餘種名目。鴉片戰爭後又出現瞭哥老會等大量分支(哥老會後發展為獨立的秘密結社),以致各地山堂林立,成為天地會一大特點。清廷曾嚴禁秘密結社的活動,在清律中有明文規定。但反對滿漢地主階級封建統治的活動從未停止。天地會曾多次舉行武裝反抗鬥爭,清前期除盧茂起義與李少敏起義外,重要的還有臺灣林爽文起義、臺灣小刀會起義、陳周全起義、廣東陳爛四起義。鴉片戰爭後,天地會發動的武裝起義,影響更大。重要的有廈門小刀會起義、上海小刀會起義。其中太平天國時期,天地會的活動甚為活躍,其首領洪大全(焦亮)、羅大綱等都曾率領會眾參加太平軍,在兩廣地區天地會建立的大成國、升平天國、延陵國等短期政權,也配合瞭太平天國的鬥爭。辛亥革命時期,天地會及其分支積極參加和支持革命黨人領導的武裝起義。海外的洪門組織,不僅在經費上對革命黨人給予大力支援,而且派人直接回國參加革命。但進入民國時期以後,國內的天地會組織大多成為少數人爭權奪利的工具或為反動統治階級反對革命、鎮壓人民的幫兇。海外的洪門組織,則大多數仍繼續作為團結華僑的重要紐帶而存在,隻有少數成瞭黑社會組織。

參考書目

中國人民大學清史研究所、中國第一歷史檔案館編:《天地會》,中國人民大學出版社,北京,1981。

秦寶琦編選:《有關天地會起源史料》,《歷史檔案》1986年第1期。

蔡少卿:《關於天地會的起源問題》,《北京大學學報》1964年第1期。

戴玄之:《天地會的源流》,《大陸雜志》(臺灣)第36卷第11期。

莊吉發:《清代天地會源流考》第1~2,臺北故宮博物院叢書,1981。