能在水中自航、自控和自導,在水中爆炸毀傷目標的水中武器。它和魚雷發(投)射裝置、魚雷射擊指揮控制系統、探測設備等構成魚雷武器系統,裝備於艦艇、飛機或岸基發射臺,用以攻擊潛艇、水面艦船及其他水中目標。它還可作為反潛導彈的戰鬥部和自動跟蹤水雷的主體。現代魚雷具有速度快、航程遠、隱蔽性好、命中率高和破壞威力大等特點。

分類 魚雷按攜載平臺和攻擊物件可分為反艦(艦艦、潛艦、空艦)魚雷和反反潛(艦潛、潛潛、空潛)魚雷。按直徑可分為大型魚雷(533毫米以上)、中型魚雷(400~450毫米)和小型魚雷(324毫米以下)。按制導方式可分為自控(程序控制)、自導、線導和復合制導魚雷。按動力可分為熱動力(燃氣、噴氣)、電動力和火箭助飛魚雷。按裝藥可分為常規裝藥和核裝藥魚雷。

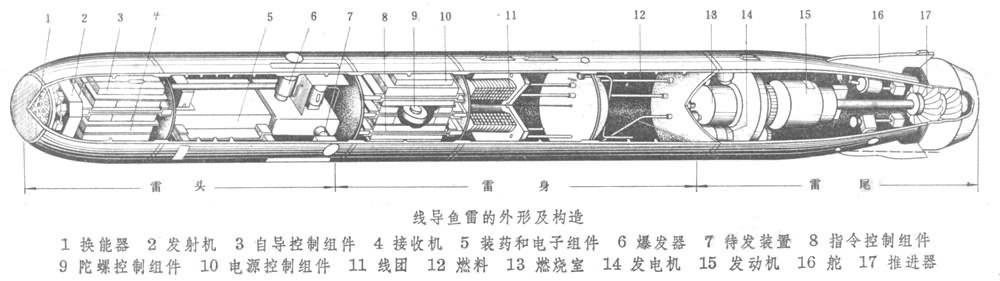

結構 魚雷通常由前段(雷頭)、中段(雷身)、後段(雷尾)三段組成,分別裝有裝藥引爆系統、導引控制系統和動力推進系統等。裝藥引爆系統,包括常規裝藥或核裝藥,觸發引信或誘發(近炸)引信,起爆裝置和電源等,用以及時可靠地引爆裝藥。導引控制系統,包括聲電換能器,電脈沖信號發射機,接收機,微型計算機,自動駕駛儀(包括陀螺儀、加速度計和深度傳感器等),舵機,舵,鰭和電源組件等,用以探測、識別目標,操縱魚雷按要求的航向、航深和搜索方式穩定航行,跟蹤和攻擊目標。動力推進系統,包括能源(燃料、電池),發動機(電動機)和推進器等,用以推動魚雷航行,使之具有一定的航速和航程。供操練用的魚雷稱為操雷,其雷頭不裝藥,而裝有測量、記錄魚雷航行參數和命中效果的儀器以及防沉、顯示雷位、自動上浮和回收等裝置。

使用 現代魚雷主要用於攻擊潛艇,也用於攻擊大、中型水面艦船。除由艦艇、飛機攜載外,還可配置在要塞、港口和狹水道兩側的岸基發射臺,用於攻擊入侵的敵方艦艇。根據不同的攻擊對象,可選用適當類型和數量的魚雷。實施魚雷攻擊時,可發射數條魚雷攻擊同一目標或分別攻擊不同目標。艦艇使用線導魚雷實施攻擊時,其一般程序是:當探測設備一經發現可攻擊目標,即向目標發射魚雷,並通過導線不斷給魚雷下達航向、航深和航速的指令;魚雷也通過導線將自身的實際航向、航深、航速和姿態等信息傳輸回艦艇;艦艇根據目標運動要素,以線導方式將魚雷導向其自導裝置開機的最佳陣位。自導裝置開機後,先以被動聲自導方式低速運動,搜索目標;發現目標後,自動跟蹤、識別目標,以主動聲自導方式對目標精確定位,轉入高速攻擊。此時,被動聲自導與線導同時處於監控狀態,一旦魚雷被誘餌(目標模擬器)引開或未命中目標,則自動轉為線導,重新導向目標,再次攻擊。如導線斷開或失控時,魚雷即自動以聲自導攻擊程序完成攻擊(見聲自導魚雷)。

簡史 1866年,英國工程師R.懷特黑德在阜姆(今南斯拉夫裡耶卡)制成第一條魚雷,雷體直徑356毫米,長3.53米,重136千克,裝藥15~18千克,利用壓縮空氣驅動活塞發動機帶動螺旋槳推進,航速6節,航程640米。在1877~1878年俄土戰爭中,俄國海軍第一次用魚雷擊沉瞭土耳其軍艦。1897年,奧地利人L.奧佈裡使用陀螺儀控制魚雷定向直航。1904年,美國佈裡斯公司的工程師F.M.萊維特發明瞭燃燒室,隨即以熱力發動機代替壓縮空氣發動機,制成熱動力魚雷(亦稱蒸汽瓦斯魚雷),使魚雷的航速增至35節,航程達2740米。第一次世界大戰期間,魚雷航程達6500米,裝藥量150千克。但熱動力魚雷在航行中排出氣體形成航跡,易被目標發現而規避。1938年,德國在潛艇上裝備瞭無航跡的電動魚雷;1943年,又制成瞭單平面被動式聲自導魚雷。這種魚雷由其頭部的聲自導裝置接收目標噪聲導向,提高瞭命中率,但其自導的作用距離有限,隻能攻擊水面航行艦船,且易被幹擾。第二次世界大戰末期,德國研制瞭線導魚雷,其尾部有導線與發射艦艇相連,發射後,由發射艦艇通過導線制導,不易被幹擾。20世紀50~60年代,先後出現瞭雙平面主動式聲自導魚雷(由原先隻能在水平方向搜索、攻擊水面航行的艦船,發展到能在水中三維空間搜索、攻擊潛航的潛艇)和火箭助飛魚雷(如美國的艦對潛“阿斯洛克”、潛對潛“沙佈洛克”和法國的艦對潛“馬拉豐”等)。火箭助飛魚雷在空中飛行階段由火箭推進,到達目標附近入水後自行搜索攻擊。1964年,美國海軍裝備瞭核裝藥的"Mk45"魚雷。70~80年代,魚雷采用瞭微型計算機和微處理機,提高瞭自導裝置的功能,增強瞭抗幹擾和識別目標的能力。百餘年來,魚雷的發展從無控制到有控制,從程序控制到聲自導、線導和復合制導,從壓縮空氣動力到熱動力(燃氣、噴氣)和電動力,從常規裝藥到核裝藥,航速從6節到50~60節,航程從640米到4.6萬米。現代魚雷綜合應用瞭許多先進的科學技術成果(包括流體力學、水聲學、電子學、自動控制理論、計算機技術和火箭技術等),大大提高瞭戰術技術性能。

線導魚雷的外形及構造

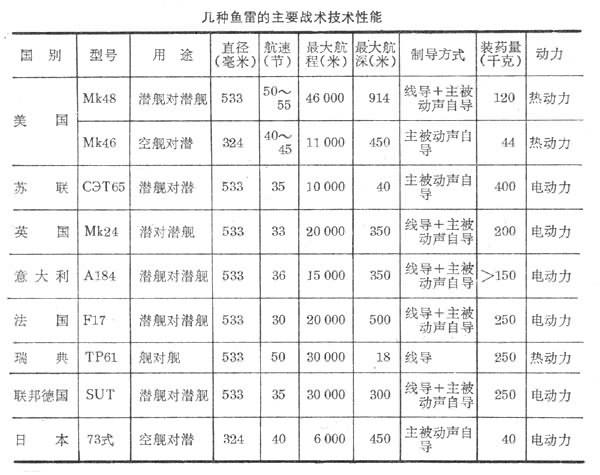

幾種魚雷的主要戰術技術性能

線導魚雷的外形及構造

幾種魚雷的主要戰術技術性能

魚雷在水中爆炸,著重破壞艦船的水線以下部分。位於水線以下的能源艙、動力艙和彈藥艙等要害部位一旦破損,艦船就可能喪失機動能力和戰鬥能力,甚至沉沒。第一次世界大戰期間,被魚雷擊沉的運輸船達1153萬噸,占被擊沉運輸船總噸位的89%;艦艇達162艘(其中有戰列艦12艘、巡洋艦23艘、驅逐艦35艘),占被擊沉艦艇總艘數的49%。第二次世界大戰期間,被魚雷擊沉的運輸船達1445萬噸,占被擊沉運輸船總噸位的68%;艦艇達369艘(其中有航空母艦15艘、戰列艦3艘、巡洋艦32艘、驅逐艦122艘),占被擊沉艦艇總艘數的38.5%。中國人民解放軍海軍在解放和保衛沿海島嶼的戰鬥中,曾用魚雷擊沉國民黨軍艦多艘。1982年,英阿馬爾維納斯群島(福克蘭群島)之戰,英國潛艇用魚雷擊沉瞭阿根廷“貝爾格拉諾將軍”號巡洋艦。

展望 魚雷武器的發展趨勢主要是:①采用新型的動力推進系統,如以鋰和六氟化硫為能源的閉式循環熱動力系統,以鋰和亞硫酰氯為電源的電動系統;②發展精確自導與控制系統,如微型計算機和微處理機、信號檢測和數據處理等;③采用聚能定向爆炸等技術。進一步提高航速,增大航程、航深和自導作用距離,增強在各種幹擾條件下捕捉目標的能力,提高命中精度和爆炸威力,並向智能武器發展。

參考書目

魚雷兵器編輯室編:《國外魚雷武器》,國防工業出版社,北京,1976。

魚雷編寫組編:《魚雷》,國防工業出版社,北京,1978。