阿富汗全稱為阿富汗斯坦,意為阿富汗人的土地。國名為阿富汗民主共和國。西元6世紀,印度天文學傢彘日最早使用阿富汗人(Afghan,Aragāna)一詞。阿富汗位於伊朗高原的東北部,戰略地位十分重要。是一個多山的內陸國。東、南、西、北分別與中國、巴基斯坦、伊朗、蘇聯接壤。面積652090平方公裡。人口1722萬人(1983)。主要民族有普什圖人(或稱巴克同人)、塔吉克人、哈紮拉人、烏茲別克人、土庫曼人以及少數的吉爾吉斯人。官方語言普什圖語和達利語。大多數居民信信奉伊斯蘭教(遜尼派)。首都喀佈爾。

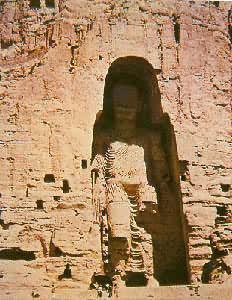

異族統治下的阿富汗 普什圖人原先居住在蘇萊曼山區,14世紀以後逐漸移居阿富汗境內和印度河上遊地帶,18世紀中葉才建立起以普什圖人為主體的多民族的獨立國傢。在此以前的漫長歲月裡,伊朗人、希臘人、月氏人、鐫噠人、印度人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人和莫臥兒人曾先後在阿富汗進行過統治或建立過國傢。位於阿富汗中部、著名的巴米揚佛教遺址是世界上最大的佛教遺址之一(見彩圖),16世紀至18世紀初,興都庫什山以南地區屬印度莫臥兒王朝統治,赫拉特和法拉地區為伊朗薩非王朝所控制,坎大哈則成為雙方長期相互爭奪的地區。1709年,坎大哈的吉爾查依部族(普什圖人中兩個最重要部族之一,另一部族為阿佈達利)起來反對伊朗坎大哈總督,1716年,赫拉特的阿佈達利部族也起來反對伊朗統治者。1720~1730年,吉爾查依人曾短暫地統治過伊朗。

阿富汗巴米揚河谷巨型佛像

阿富汗巴米揚河谷巨型佛像

阿富汗王國 1747年,伊朗納迪爾沙被刺身亡,阿赫邁德汗·阿佈達利率阿佈達利人部隊返回阿富汗,途中由部族酋長會議推選為國王,取稱號為阿赫邁德沙·杜蘭尼,這是歷史上阿富汗人建立的第一個獨立國傢(亦稱杜蘭尼王國)。在阿赫邁德沙·杜蘭尼統治時期,不斷對外征戰,到1773年他去世時,阿富汗領土西起伊朗的馬什哈德,東至克什米爾,北達阿姆河,南抵阿拉伯灣。在阿赫邁德沙·杜蘭尼以後的幾代國王──帖木兒汗(1773~1793在位)、查曼汗(1793~1800在位)和馬茂德汗(1800~1818在位)統治時期,內戰頻繁,杜蘭尼王國逐漸衰微。1819年,多斯特·穆罕默德汗(1826~1863在位)奪取喀佈爾,建立巴拉克查依王朝(或稱穆罕默德查依王朝)。1838年爆發第一次阿富汗抗英戰爭(見阿富汗抗英戰爭)。他死後,其子希爾·阿裡汗(1863~1879在位)繼位。希爾·阿裡汗統治期間,爆發第二次抗英戰爭。1879年希爾·阿裡汗之子耶古卜汗與英國人簽訂屈辱性的岡達馬克條約,同意由英國人控制阿富汗的對外關系。1880年,阿卜杜·拉赫曼汗繼任國王,采取各種措施,削弱地方割據勢力,加強中央權力。1901年10月1日,阿卜杜·拉赫曼汗去世。10月3日,其子哈比佈拉繼汗位。

20世紀初,英、俄兩國為瞭緩和彼此因爭奪伊朗、阿富汗而引起的矛盾,以便共同對付德國,在事先沒有通知阿富汗政府的情況下,於1907年訂立英俄協約,沙俄承認阿富汗處於其勢力范圍之外。協約公佈後,引起阿富汗人民的極大憤慨,哈比佈拉汗鑒於人民的反對,拒絕承認該協約。第一次世界大戰爆發後,土耳其和德國曾派代表團到阿富汗活動,企圖拉攏阿富汗加入土、德方面作戰,哈比佈拉汗表面維持中立,實際上執行親英政策。

在哈比佈拉汗統治時期(1901~1919),伊斯蘭教會上層教士和封建地主勢力又重新抬頭,對他的內外政策施加強大影響;另一方面,隨著國傢政治上的統一和國內外貿易的發展,出現瞭一批新興的阿富汗商業資產階級,他們對英國與印度商人壟斷阿富汗的進出口貿易感到十分不滿。與此同時,在國內外受過教育的一些青年知識分子和軍官,組成青年阿富汗派,其代表人物為馬赫邁德·塔爾齊。他們創辦報刊,鼓吹對外實現獨立,對內實行改革。青年阿富汗派的主張主要反映阿富汗商業資產階級的要求,但在客觀上也符合大多數人民的願望。1908年,哈比佈拉汗逮捕青年阿富汗的領袖,企圖扼殺這個運動。

1919年,哈比佈拉汗被刺身亡,子阿曼努拉繼汗位。即位時宣佈阿富汗在內政外交方面完全獨立,並進行獨立戰爭。在青年阿富汗派代表人物馬赫邁德·塔爾齊等人的輔佐下,阿曼努拉汗在國內實行改革。但遭到反動勢力的反對,爆發內戰,阿曼努拉汗被迫退位。其後,青年阿富汗派逐漸瓦解。1929年,阿曼努拉汗的堂弟穆罕默德·納迪爾汗被選為國王,稱納迪爾沙[ID=na_afuhan]。1933年,納迪爾沙遇刺身亡,其子穆罕默德·查希爾沙繼位。查希爾沙創辦阿富汗國傢銀行,註意發展經濟。在外交政策方面保持中立地位。在穆罕默德·達烏德任首相期間,阿富汗經濟有長足發展。在第1個五年計劃期間(1956~1961),國民經濟總值增長17.9%。1955年1月阿富汗同中國建立外交關系。1964年9月,通過新憲法,允許組織政黨。1965年1月,努爾·馬赫穆德·塔拉基和巴佈拉克·卡爾邁勒在喀佈爾成立阿富汗人民民主黨,得到蘇聯支持。1968年,該黨又分裂為塔拉基的“人民派”和卡爾邁勒的“旗幟派”。

共和國時期 1973年,前首相穆罕默德·達烏德在“旗幟派”幫助下發動政變,宣佈阿富汗為共和國。共和國政府頒佈土地改革法,繼續實行社會改革。繼續發展同中國的友好關系。1977年10月,在蘇聯影響下,“人民派”和“旗幟派”聯合成為人民民主黨,塔拉基為總書記,共同從事推翻達烏德政權的活動。1978年4月,在蘇聯支持下,人民民主黨發動政變,達烏德政權被推翻,塔拉基任革命委員會主席,更國名為阿富汗民主共和國。塔拉基上臺後,廢除阿富汗共和國憲法。極力排擠“旗幟派”,使人民民主黨內部矛盾激化。1979年9月16日,人民民主黨另一領導人哈菲祖拉·阿明發動政變,打死塔拉基,自任總統。12月27日,蘇聯軍隊入侵阿富汗,阿明被擊斃,卡爾邁勒被扶持上臺任革命委員會主席。1980年4 月卡爾邁勒政權制定的“國傢基本原則”起著臨時憲法的作用。革命委員會行使國傢最高權力職能。革委會主席行使國傢元首職能。蘇聯對阿富汗的侵略和軍事占領,激起廣大愛國階層的反抗。阿富汗人民的武裝抵抗運動日益發展擴大。1985年5月,阿富汗7個主要抵抗組織為“消除分歧,共同對敵”,簽署聯合宣言,決定成立“阿富汗聖戰者伊斯蘭聯盟”,總部設在白沙瓦。該聯盟是阿富汗抵抗蘇聯侵略的主要力量。此外,在伊朗德黑蘭還設立瞭阿富汗八黨聯盟總部。1986年末,卡爾邁勒下野。12月23日,納吉佈拉任革命委員會主席團主席。

1988年4月14日,關於政治解決阿富汗問題的日內瓦協議在日內瓦聯合國駐歐洲辦事處總部簽字。出席簽字儀式的有聯合國秘書長佩雷斯·德奎利亞爾、美國國務卿舒爾茨、蘇聯外長謝瓦爾德納澤和阿富汗喀佈爾政權、巴基斯坦政府的外長。協議的簽署結束瞭蘇聯對阿富汗長達8年之久的軍事占領。5月15日,駐阿蘇軍司令格羅莫夫宣佈,蘇聯軍隊開始從阿富汗撤出,迄1989年2月全部撤完。