中國華北地區舊石器時代遺址群。位於山西省襄汾縣丁村附近。1953年發現,1954年中國科學院古脊椎動物室、山西省文物管理委員會進行調查發掘,在史村至柴莊段汾河東岸第Ⅲ級階地底部砂礫層中,發現屬舊石器時代中期的石器地點11處,出土2000餘件石製品和大量哺乳動物化石及3枚人類牙齒化石。1976年以來,對丁村遺址進行多次調查和發掘,在丁村附近汾河兩岸發現瞭多處早、中、晚期的文化地點。1961年中華人民共和國國務院公佈為全國重點文物保護單位。1978年成立丁村文文化工作站,負責遺址的保護工作。

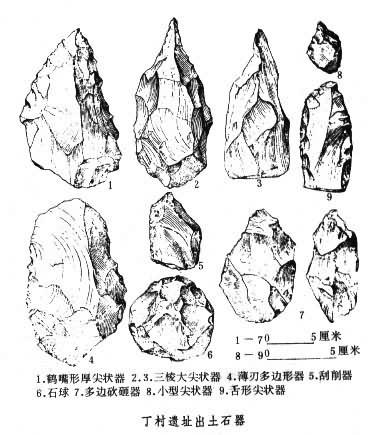

舊石器時代早期遺存 發現於解村西溝等地點的紅色土相夾的砂或砂礫石層中,石制品多以角頁巖為原料,其類型有石核、石片、三棱大尖狀器、大尖狀器、小尖狀器、刮削器、砍斫器、石球等。從石制品的打制特點和石器類型看,它與舊石器時代中期的丁村文化有著密切的淵源關系,並可作為匼河文化和丁村文化之間連接的一環。

舊石器時代中期遺存 1954年在丁村一帶汾河東岸第Ⅲ級階地黃土底部砂礫層發現石器地點11處,出土的丁村人牙齒化石、動物化石和石制品均含於黃土底部砂礫層中,石器性質與早期相似,共生的哺乳動物化石有28種,如德永氏象、印度象、水牛、河套大角鹿等,表明其時代為晚更新世早期。當時的氣候比現在溫暖。

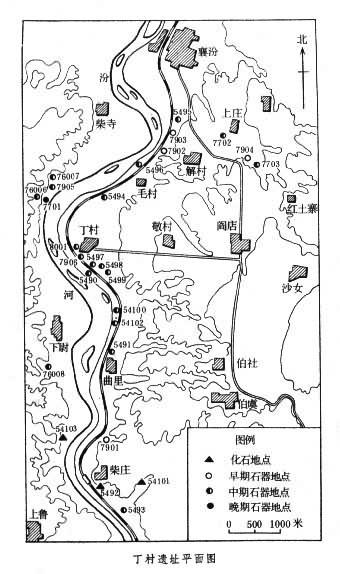

丁村遺址平面圖

丁村遺址平面圖

在54∶100地點發現的3枚“丁村人”牙齒化石,屬同一個體,年齡大約十二、三歲。其形態介於北京人和現代人之間。1976年又在此發現一塊幼兒頂骨化石,性質與牙齒的性質相符,均屬早期智人。

1976年以來,在汾河西岸的丁傢溝(地點編號76006)、吉傢溝(76007)、門峪溝(76008)等地點進行瞭發掘,獲得瞭與汾河東岸丁村文化性質和時代相同的大量石制品及動物化石,大大豐富瞭丁村文化的內涵。三棱大尖狀器是丁村文化中最富特色的器物。因首次發現於丁村遺址,故又稱丁村尖狀器,是丁村文化的典型器物,也是西侯度文化、藍田文化、匼河文化、丁村文化之間的傳統紐帶。

舊石器時代晚期遺存 7701地點位於柴寺村丁傢溝口南北長300米的汾河岸邊。石制品出土於含河蚌礫石層中,共存的脊椎動物化石種類有馬、鹿、牛、羊、獾、河貍等。經碳14測定年代距今26400年。

石制品分兩大類,一類是以角頁巖為原料,直接打制的粗大石器,一類則是以燧石為主要原料的典型細石器。粗大石器有石核、石片、刮削器、砍斫器、石球等類型。從打制方法和類型看,粗大石器與舊石器時代中期的丁村文化似保持著一定的繼承關系。細石器中有錐狀石核、楔狀石核、細石葉以及石核式刮削器、圓頭刮削器、圓底石鏃、斜邊雕刻器、微型尖狀器、琢背小刀等,均與下川遺址的細石器極為相似,但時代比下川稍早。

丁村遺址出土石器

丁村遺址出土石器

丁村遺址群分佈區域廣,內涵豐富,時代跨度大,由舊石器時代早、中、晚三期組成,對建立中國的舊石器文化序列,具有十分重要的意義。

參考書目

裴文中等:《山西襄汾縣丁村舊石器時代遺址發掘報告》,科學出版社,北京,1958。