又稱粟特文。古代窣利人使用的一種拼音文字,用以記錄當時流行於中亞及中國西北部的商業語言──窣利語,也有人用這種文字書寫宗教文獻,其中尤以佛經為多。這種語言屬印歐語系、印度-伊朗語族伊朗語支,同波斯語和古和闐語關係密切。有人認為現代蘇聯境內帕米爾高原的雅格諾比語即其遺存。窣利既是古代地名、又是古代民族名和古代語言、文字名。在漢文史籍中又作粟弋、速利、孫鄰、蘇哩、修利、粟特等。在古波斯文和阿吠斯陀文中作 Sughda,在巴列維文中作 sūlik。此外,還有 SSurik,Sogd等不同寫法。窣利地處烏滸水(今阿姆河)與藥殺水(今錫爾河)之間。玄奘在《大唐西域記》中曾對窣利的地望和文字情況作過簡要記述,指出窣利文是一種拼音文字,有20多個字母,豎讀其文。根據對中國新疆吐魯番地區出土的窣利文殘卷及其他考古材料的研究,一般認為窣利文字母來源於敘利亞的阿拉米字母。阿拉米字母有22個,窣利文借用瞭其中17個。這套字母隻表示輔音,不表示元音,有3種變體:①薩秣建體,隨窣利移民傳入許多地區;②佛經體,公元500年前後出現;③草體,最晚在7世紀前已出現。行款有從右向左橫寫和自上而下豎寫兩種。傳世文獻有摩尼教、基督教,佛教經典和商業書信等。13世紀蒙古族進入中亞後窣利文遂廢棄。(見彩圖)

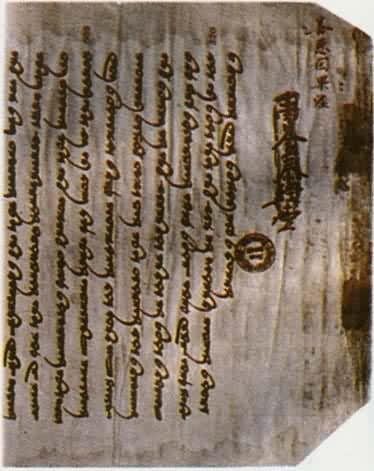

窣利文《佛說善惡因果經》

窣利文《佛說善惡因果經》