戲曲劇種。因發源於浙江省紹興地區嵊縣一帶,即古越國所在地,故名越劇。它由說唱藝術“落地唱書”發展而來。清光緒三十二年(1906)春節期間,嵊縣農村6 名說唱藝人首次化妝登臺,串演《十件頭》、《賴婚記》、《倪風煽茶》等,唱腔仍以“落地唱書調”(即“吟哦調”)為主,隻用篤鼓、檀板按拍擊節,的篤之聲不斷,故被稱為“的篤班”,又名“小歌班”。後流行於桐廬、富陽、海寧、杭州一帶。劇碼多半反映農村生活,主要有《賣婆記》、《賣青炭》、《箍桶記》、《養媳婦回娘傢》等。隨著著小歌班在浙東南各城市流傳,劇目逐漸改取坊間唱本或移植亂彈劇目,如《珍珠塔》、《雙珠鳳》等。曲調也由用幫腔演唱的“吟哦調”向樂隊伴奏發展。1916年後,小歌班數度進入上海,到1921年為區別於“紹興大班”,以“紹興文戲”名義演出於升平歌舞臺。藝人魏梅朵等采用板胡(後改平胡)、鬥子伴奏(定弦do、sol,稱“正調”),在唱腔上吸取瞭紹劇、餘姚清腔、武林調的音樂成分,豐富板式,創制瞭倒板、快板、清板、還陽調等。在表演上也借鑒紹劇、京劇的藝術特長。從此男班進入黃金時期。1923年,藝人金榮水受京劇“髦兒戲”的影響,在嵊縣施傢嶴辦起第一個女子科班,短期訓練後即以“紹興文戲”、“文武女班”名義進入上海演出,不久退回農村。1928年後,女子文戲科班大量湧現。因女聲音域與男聲相差四、五度,所以吸取京劇西皮la、mi定弦,創造出“四工調”,一時與男班展開競爭。1936年後,女班終因扮相俊美,曲調流暢,而取代瞭男班,盛行於浙江和上海。抗日戰爭爆發後,上海淪為孤島,江浙紳商多集中於此,市面畸形繁榮,一時湧入上海的女班竟達30餘個,時稱“女子文戲”。著名演員有施銀花、趙瑞花、王杏花、屠杏花、姚水娟、筱丹桂、馬樟花等。常演劇目以才子佳人戲為主,如《梁山伯與祝英臺》(又名《雙蝴蝶》)、《龍鳳鎖》、《碧玉簪》、《三看禦妹》等。

1938年秋,已用“越劇”名稱代替“女子文戲”。1942年,袁雪芬在大來劇場首倡改革,聘請呂仲、韓義、鄭傳鑒等為編導;以劇本制代替幕表制;建立導演制度;改革服裝;采用油彩化妝;改進舞臺佈景、燈光;充實樂隊,並與琴師合作創造定弦 sol、re的尺調腔,成為新越劇的聲腔基調。演員在表演上也吸收昆曲和話劇表演藝術之長,使越劇得到豐富和發展。1945年組成雪聲劇團,建立瞭較正規的劇務部,在演員與編劇、導演、音樂、舞美的協作下,使越劇藝術在綜合各種藝術手段,豐富表現力方面得到進一步的發展。這時范瑞娟在演《梁祝哀史》中,與琴師周寶才創造定弦do、sol的“弦下腔”,豐富瞭越劇曲調。1946年5月,雪聲劇團把魯迅的《祝福》改編為《祥林嫂》上演,引起文藝界很大反響,得到中國共產黨的關懷和支持。1947年夏季,為反對舊戲班制度,籌建劇場和戲校,發展越劇事業,“十姐妹”(尹桂芳、袁雪芬、筱丹桂、范瑞娟、傅全香、徐玉蘭、竺水招、張桂鳳、徐天紅、吳筱樓)義演《山河戀》,並與破壞越劇改革的國民黨反動派展開瞭一場鬥爭。這一時期,在劇目上出現瞭一些較好的戲,如雪聲劇團的《紅粉金戈》、《淒涼遼宮月》、《萬裡長城》;尹桂芳、竺水招的芳華劇團的《石達開》、《葛嫩娘》、《浪蕩子》;范瑞娟、傅全香的東山越藝社的《天涯夢》、《長陵怨》、《孔雀東南飛》;徐玉蘭、王文娟的玉蘭劇團的《國破山河在》、《紅娘子》等。在演員演唱藝術上也逐步形成各自的流派,其中影響較廣的有袁派、尹派、范派、傅派、徐派,以及稍後的戚雅仙派等。劇團組合時有變化,到1949年上海有近30個劇團,其中雪聲、東山、玉蘭、雲華(竺水招與戚雅仙)、少壯(陸錦花等)被稱為“五大劇團”。同一時期,中國共產黨領導的浙東四明山地區對越劇也進行瞭改革,組成社教隊,編演新戲,在部隊和農村演出。江南新四軍北撤時,越劇也隨部隊到瞭山東。社教隊采取男女合演形式,演出瞭不少反映現實鬥爭的劇目。

十姐妹演出《山河戀》

十姐妹演出《山河戀》

中華人民共和國成立後,越劇事業得到迅速發展。1950年4月建立華東越劇實驗劇團(上海越劇院的前身)。幾年間越劇演出團體遍佈全國包括臺灣在內的二十幾個省、市、自治區,僅浙江一省就有越劇專業劇團70多個,其中上海越劇院、浙江越劇團規模較大。越劇經過長期實踐,逐步形成瞭一種優美抒情、詩情畫意的獨特風格,而且出現瞭一批代表性劇目,如《梁山伯與祝英臺》、《西廂記》、《紅樓夢》、《祥林嫂》、《屈原》、《追魚》、《情探》、《盤夫索夫》、《柳毅傳書》、《南冠草》、《碧玉簪》、《山花爛漫》、《胭脂》等,其中絕大部分已攝制成影片。越劇還多次出國到蘇聯、德意志民主共和國、朝鮮、越南演出,在香港也受到觀眾的熱烈歡迎。越劇演員隊伍有瞭新的發展,一方面是1949年前一些初露頭角的演員如王文娟、戚雅仙、陸錦花、呂瑞英、金采風等逐漸成熟,顯示瞭各自的藝術特色;另一方面是上海、浙江、江蘇等地也不斷培養出一批新的人材。50年代,浙江省越劇二團、上海越劇院等不少劇團先後開始進行男女合演的革新試驗,其中浙江省越劇二團於1952年以來,演出《風雪擺渡》、《金沙江畔》等,對男女唱腔的革新作瞭有益的嘗試。不少演員對培養男演員作出瞭貢獻,如竺芳森等。男女合演不僅開拓瞭越劇的題材和表演能力,演出瞭不少現代戲,而且出現瞭一批為觀眾所喜愛的男演員。另外,越劇還擁有一批在藝術創作實踐中成長起來的專傢,如編劇徐進、顧錫東、胡小孩;導演吳琛、黃沙;作曲劉如曾;美術設計幸熙、蘇石風等。

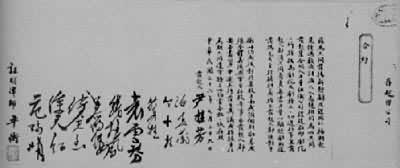

十組妹簽訂的義演合約

十組妹簽訂的義演合約