馬克思主義者,中國無產階級革命傢、政治傢、軍事傢和外交傢,中國共產黨和中華人民共和國的主要領導人之一,中國人民解放軍的主要創建人之一。

周恩來出生在江蘇淮安府山陽縣(今淮安市楚州區)城內的駙馬巷,原籍浙江紹興,字翔宇>,曾用名伍豪等。祖父周起魁從紹興遷居淮安。生父周貽能忠厚老實,常年在外做小職員。生母萬氏性格開朗,精明能幹。出生不久過繼給患病不治的叔父為子。嗣母陳氏性情溫和,知書達禮。從不滿一歲即被陳氏帶在身邊撫養。童年得到多親的疼愛,受到多種性格的影響,也經歷瞭多種傢庭磨難。一歲時嗣父去世。9歲時生母去世。10歲時嗣母去世。10歲、11歲時開始照管傢中柴米油鹽,對外應酬。12歲起離開淮安,跟隨伯父周貽賡,伯父無子,視為己出。先在東北讀書3年,後在天津南開學校讀書4年。在校期間,喜歡文學、歷史,長於數學;喜歡交友,樂群,凡朋友及公益事,無不盡力。

面對帝國主義國傢對中國的侵略,憂憤填膺。1915年冬在文中寫道:“鴉片之役,英人侵我;越南之戰,法人欺我;佈楚之約,俄人噬我;馬關之議,日人凌我;及乎庚子,諸國協力以謀我。瓜分豆剖,蠶食鯨吞,岌岌乎不可終日。”憤而立志救國,1918年在日記中寫道:“有大志向的人,便想去救國,盡力社會。”

1917年於天津南開學校畢業後,留學日本。雖然兩次考試都因日文成績不夠好而未被東京高等師范學校和東京第一高等學校錄取,但花瞭大量時間去研究日本,探求如何救中國的問題。提出要“另辟‘新思想’,求‘新學問’,做‘新事情’”,“人人心中存著這個‘新’字,中國才有望呢”。俄國十月革命以後,開始在日本接觸馬克思列寧主義。1919年春回國。五四運動中成為天津學生界的領導人,主編《天津學生聯合會報》,並與運動中其他活動分子共同組織進步團體覺悟社。9月入南開大學。1920年1月被反動政府拘捕,在獄中繼續思考中國的出路問題。7月出獄。11月到歐洲勤工儉學,經過實際考察並對各種思潮進行比較,最終確立瞭共產主義信仰。1921年在巴黎參加共產主義小組,參與發起成立中國共產黨的活動,成為中國共產黨最早的黨員之一。1922年參與發起組織旅歐中國少年共產黨(翌年改名為中國社會主義青年團旅歐支部)。1923年任中國社會主義青年團旅歐支部書記,並任國民黨駐歐支部特派員和代理執行部長等職,主持國民黨駐歐支部工作。

1924年秋回國,先後任中共廣東區委委員長、軍事部長,黃埔軍校政治部主任,國民革命軍第一軍政治部主任、副黨代表、東征軍總政治部主任等職,兩次參加討伐軍閥陳炯明的東征,是中國共產黨內最早認識武裝鬥爭重要性和最早從事軍事工作的領導人之一。他負責建立政治工作制度,使國民革命軍的面目為之一新,對保證兩次東征和北伐的勝利發揮瞭重大作用,並由中國共產黨創建的人民軍隊在長期革命戰爭中加以繼承和發展。

1925年8月,和鄧穎超在廣州結婚。兩人在天津五四運動中相識。周恩來在歐洲的四年時間裡,給鄧穎超寫瞭250多封信,從友誼發展到愛情。

1926年冬到上海。1927年2月任中共上海區委軍委書記,3月領導上海工人第三次武裝起義。5月在中國共產黨第五次全國代表大會上當選為中央委員,在中共五屆一中全會上當選中央政治局委員,後參加主持臨時中央常務委員會的工作。8月1日以中共前敵委員會書記身份領導發動南昌起義,打響瞭武裝反抗國民黨反動派的第一槍。這次起義宣告中國共產黨開始領導人民創建自己的軍隊,進行革命武裝鬥爭。

圖1 1924年11月,周恩來出任黃埔軍校政治部主任

圖1 1924年11月,周恩來出任黃埔軍校政治部主任

1928年夏出席中國共產黨第六次全國代表大會,作組織問題報告和軍事報告。在中共六屆一中全會上當選中央政治局常委。後任中央組織部部長、中央軍委書記。中共六大後的相當一段時間內,成為中共中央工作的實際主持者。在極端險惡的情況下機智勇敢地保衛瞭中共中央的機關,保護瞭黨的大批領導骨幹,為發展在國民黨統治區的秘密工作,為聯系和指導各地的武裝鬥爭,擴大紅軍和農村革命根據地,作出瞭重要的貢獻。

1931年12月到中央蘇區,就任中共蘇區中央局書記,後任紅軍總政委兼第一方面軍政委、中央革命軍事委員會副主席。1933年春,和朱德指揮中央蘇區第四次反“圍剿”作戰,創造瞭大兵團伏擊殲滅戰的成功經驗,取得重大勝利。1934年秋,在“左”傾冒險主義的錯誤指導下,第五次反“圍剿”戰爭失敗,中央紅軍被迫長征。1935年1月在貴州遵義舉行的中共中央政治局擴大會議上,支持毛澤東的正確主張,對確立以毛澤東為代表的新的中央的正確領導,為在危難中挽救紅軍起瞭重要作用。遵義會議後繼續擔任軍委副主席,是全權指揮軍事的新“三人團”成員,參與領導和指揮紅軍勝利完成二萬五千裡長征。1936年12月西安事變發生後,任中共全權代表與秦邦憲、葉劍英等去西安,在中央和平解決西安事變方針指導下,同愛國將領張學良、楊虎城一起迫使蔣介石接受“停止內戰,一致抗日”的主張,促成國共合作、團結抗日的新局面。

抗日戰爭全面爆發後,先後任中共中央長江局副書記、南方局書記,國民政府軍事委員會政治部副部長。參與指導八路軍、新四軍出師敵後和平型關戰役、臺兒莊戰役的籌劃。指導中國南方的共產黨組織的建立和發展。率中共中央代表團長期在國民黨統治區工作,廣泛團結社會各階層愛國人士,取得他們的信任和合作,同國民黨頑固派進行瞭有勇有謀的鬥爭。1945年4月,在中共七大上作關於統一戰線問題的重要發言,系統闡述抗日民族統一戰線的形成和發展,總結統一戰線工作的經驗教訓。6月在中共七屆一中全會上當選中央政治局委員、中央書記處書記,和毛澤東、朱德、劉少奇、任弼時組成以毛澤東為首的中共中央書記處。

1945年8月抗戰勝利後,為制止內戰,和毛澤東等赴重慶同國民黨談判。10月《雙十協定》簽訂後,率中共代表團先後在重慶和南京繼續進行談判。1946年11月,為抗議國民黨政府撕毀政協決議和單方面召開國民大會,奉命從南京返回延安。人民解放戰爭中,任中央軍委副主席兼中國人民解放軍代總參謀長。1947年3月,為粉碎國民黨軍的重點進攻,同毛澤東、任弼時一起,在陜北率領中央機關和中央軍委精幹機關與敵人周旋,艱苦轉戰,指揮人民解放軍從戰略防禦轉入戰略進攻。1948年9月起在西柏坡協助毛澤東部署和指揮瞭改變中國歷史命運的戰略大決戰。北平和平解放後,代表中國共產黨同各民主黨派和愛國民主人士共商建國大計,籌備召開中國人民政治協商會議,主持起草《共同綱領》,全力投入新中國的籌建工作。

中華人民共和國成立後,擔任共和國政府總理長達26年,曾兼任外交部長和中央軍委副主席;當選為中共第八、九、十屆中央政治局常委,第八、十屆中央委員會副主席;政協全國委員會第一屆副主席,第二、三、四屆主席。參與黨和國傢的政治、經濟、軍事、文化、教育和外交等重大方針政策的制定和組織實施。

中華人民共和國建國之初,領導政務院機構組織的建立,選賢任能,一大批非中共人士擔任各種領導職務。和陳雲一起具體領導繁重的經濟恢復工作,以水利、鐵路交通、紡織業為重點,通過穩定物價、統一財經和調整工商業,扭轉瞭國民黨政府遺留下來的財政經濟崩潰的局面。參與制定獨立自主的和平外交政策,領導清除帝國主義在華的一切特權。和毛澤東一起出訪蘇聯,經過談判,簽訂瞭《中蘇友好同盟互助條約》。朝鮮戰爭爆發後,協助毛澤東指揮中國人民志願軍抗美援朝作戰,擔負後勤保障的組織工作,並在與朝鮮戰爭有關的外交工作及停戰談判中發揮瞭重要作用。

1953~1957年,和陳雲、李富春一起負責編制和實施發展國民經濟的第一個五年計劃。幾次出訪莫斯科,先後達成蘇聯援助中國156項工程的協議,這些重點工程和環繞它的幾百項工程建設,為中國實現社會主義工業化奠定瞭初步基礎。在國傢建設中尊重知識分子和重視科學技術。1956年1月在中共中央召開的知識分子問題會議上,作《關於知識分子問題的報告》,指出:建設社會主義“除瞭必須依靠工人階級和廣大農民的積極勞動以外,還必須依靠知識分子的積極勞動”,“我們的知識分子隊伍必須在數量上加以擴大,在業務水平上加以提高”;強調“科學是關系我們的國防、經濟和文化各方面的有決定性的因素”。根據毛澤東的意見,和陳毅、李富春、聶榮臻領導制定並組織落實1956~1967年的12年科學技術發展遠景規劃。這一規劃提前5年於1962年基本完成,有效地解決瞭中國經濟建設和國防建設中的若幹重大科學技術問題,縮小瞭中國科學技術水平同世界先進水平的差距。1953年底,提出互相尊重領土主權、互不侵犯、互不幹涉內政、平等互惠(後改為“平等互利”)、和平共處五項原則。此後又同印度、緬甸總理共同倡議把這五項原則作為處理國與國關系的普遍準則。1954年率中國代表團參加日內瓦會議,為恢復印度支那和平並達成協議作出瞭重要貢獻;同時為朝鮮問題的政治解決盡瞭最大努力。1955年在萬隆召開的亞非會議上主張和平共處,反對殖民主義,提倡求同存異、平等協商,使會議取得圓滿成功。日內瓦會議和萬隆會議之後,國際緊張局勢出現和緩跡象。1956年11月18日至1957年2月5日,在賀龍陪同下訪問越南、柬埔寨、印度、緬甸、巴基斯坦、蘇聯、波蘭、匈牙利、阿富汗、尼泊爾、錫蘭等11國,宣傳和平共處五項原則和萬隆精神,達到瞭尋求友誼、尋求和平的目的。

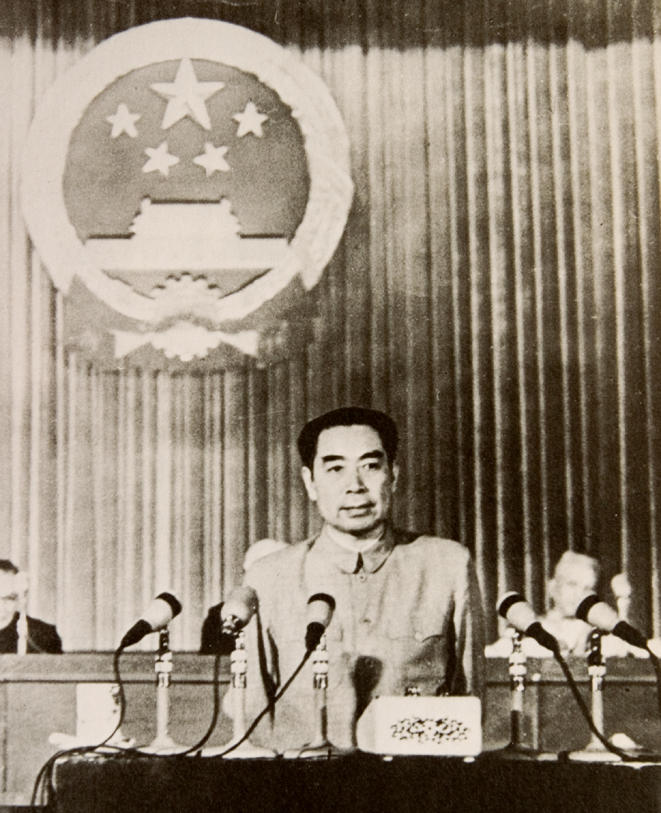

圖2 1954年9月23日,周恩來在一屆全國人大一次會議上作《政府工作報告》,首次提出要把中國建成“四個現代化”的社會主義國傢

圖2 1954年9月23日,周恩來在一屆全國人大一次會議上作《政府工作報告》,首次提出要把中國建成“四個現代化”的社會主義國傢

圖3 1966年3月8日,邢臺地震後的第二天周恩來趕到災區慰問災民

圖3 1966年3月8日,邢臺地震後的第二天周恩來趕到災區慰問災民

1958年“大躍進”之後,中國面臨嚴重的經濟困難。為糾正“大躍進”帶來的失誤,扭轉經濟困難局面,1960年和李富春提出調整、鞏固、充實、提高的八字方針,為中央所采納。在毛澤東支持下,和劉少奇、陳雲、鄧小平領導國民經濟的調整工作,使國民經濟逐步得到恢復和發展。1964年在三屆全國人大一次會議上正式宣佈今後的戰略目標:“在不太長的歷史時期內,把我國建設成為一個具有現代農業、現代工業、現代國防和現代科學技術的社會主義強國。”特別關註作為農業命脈的水利建設和直接關系國傢現代化進程的尖端科學技術的發展。為治理黃河,三上三門峽;為治理長江和勘選三峽工程壩址,率隊從武漢溯江而上進行實地考察;三次到十三陵水庫工地參加勞動,七次到密雲水庫工地解決具體問題。提出“要使江湖都對人民有利”。1962年11月,擔任中共中央為加強原子能事業的領導而設立的中央專門委員會主任。從這時起到1974年4月,主持召開六十多次中央專委會會議,對原子彈、氫彈、導彈、人造衛星以及核潛艇、核電站的研制與發展,確定瞭許多重要方針、原則和政策措施,為“兩彈一星”研制成功作出瞭重大貢獻。貫徹執行中國共產黨和各民主黨派“長期共存,互相監督”的方針,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。致力於祖國統一大業,為解決香港、澳門和臺灣問題,進行瞭大量基礎性、開拓性的工作。1960年4月15日至6月1日,在陳毅陪同下訪問緬甸、印度、尼泊爾、柬埔寨、越南、蒙古等6國。這次出訪包括合理解決邊界問題、修睦四鄰等內容。1963年12月14日至1964年2月29日,在陳毅陪同下訪問埃及(當時稱阿拉伯聯合共和國)、阿爾及利亞、摩洛哥、阿爾巴尼亞、突尼斯、加納、馬裡、幾內亞、蘇丹、埃塞俄比亞、索馬裡、緬甸、巴基斯坦、錫蘭等亞非歐14國。這次出訪是中國同非洲國傢發展友好關系的一個重要裡程碑。

“文化大革命”中,在極端復雜的特殊條件下,全力維護黨和國傢正常工作的運轉,維護黨的團結統一,盡一切可能減少損失,保護瞭一大批黨的領導骨幹、民主人士和知識分子。1971年協助毛澤東挫敗瞭林彪反革命集團妄圖奪取最高權力的陰謀。之後,主持中央日常工作,提出批判和糾正極左思潮,使各方面的工作有瞭轉機。1972年2月,美國總統尼克松訪華,代表中國政府同尼克松會談,就臺灣是中國的一部分和美軍逐步撤出臺灣等問題達成共識,在上海發表中美聯合公報,兩國關系開始走向正常化。同年9月,日本首相田中訪華,同田中舉行瞭4次會談,中日雙方發表聯合聲明,實現瞭中日邦交正常化。中美、中日關系的突破,對日後中國對外開放、建設和發展都產生瞭積極的重大影響。

由於操勞過度,健康狀況不斷變壞。1972年5月,確診患膀胱癌,後又發現患結腸癌。1974年3月,病情加重,每天便血達一百多毫升。當時正值江青等人搞“批林批孔”運動和四屆人大的籌備工作,每天靠輸血和其他治療堅持工作。直到1974年6月才住進醫院治療。為扶助鄧小平等並遏制江青為首的“四人幫”,在醫院帶病主持四屆人大的籌備特別是人事安排工作。根據毛澤東的決策,主持召開中共十屆二中全會選舉鄧小平為中央副主席,四屆人大重申實現四個現代化的宏偉目標,促成鄧小平主持中央常務工作和代行總理職權,全力支持鄧小平領導對各方面工作進行整頓。這些不僅深深地影響瞭當時中國的政局,而且為未來中國的健康發展準備瞭條件。

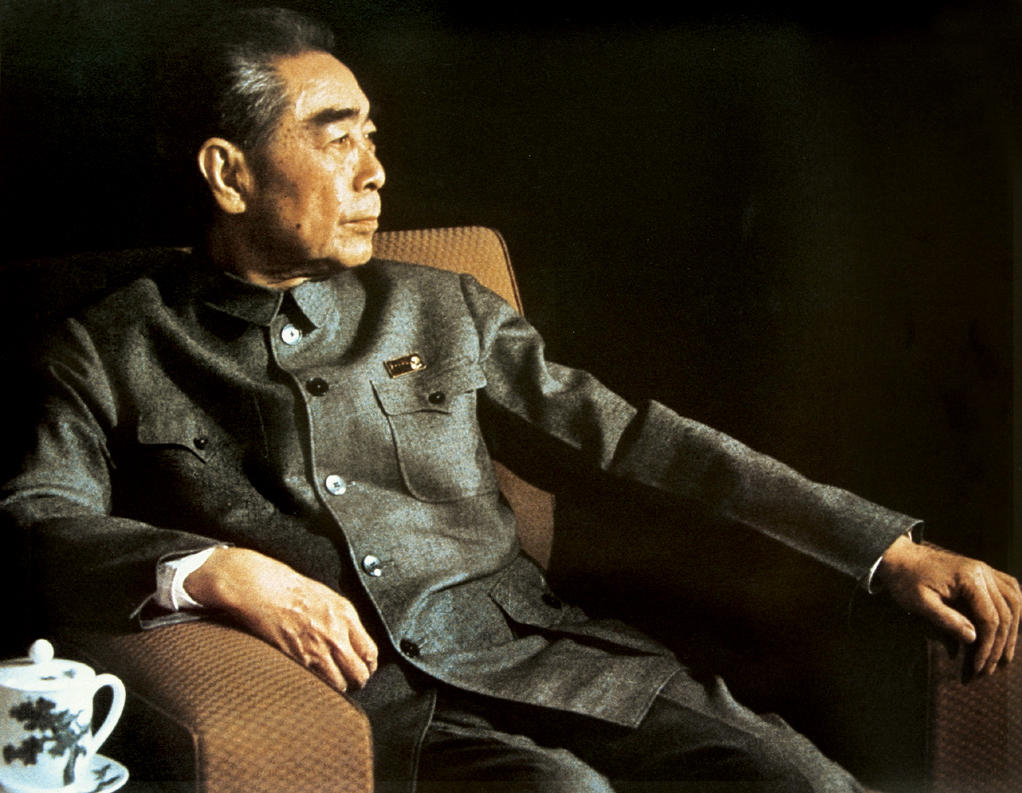

圖4 《沉思中的周恩來》(1973年意大利攝影師焦爾喬·洛迪拍攝)

圖4 《沉思中的周恩來》(1973年意大利攝影師焦爾喬·洛迪拍攝)

周恩來一生遵奉青年時代立下的誓言:“我認的主義一定是不變瞭,並且很堅決地要為它宣傳奔走”。對中國共產黨及其領導的事業、對社會主義中國的光明前途、對振興中華民族的崇高理想,始終充滿必勝的信心,無論遇到什麼樣的艱難困苦,從不動搖。

熱愛人民、勤政為民,甘當人民公仆。堅持人民利益高於一切,強調“我們的一切工作都是為瞭人民的”,“我們國傢的幹部是人民的公仆,應該和群眾同甘苦,共命運”,要“永遠做人民忠實的勤務員”。隻要是關系群眾安危冷暖之事,總是關懷備至、體貼入微。

顧全大局、光明磊落,珍視和自覺維護黨的團結統一。把增強黨的團結、反對個人主義提到“對黨、對人民、對共產主義的事業都具有決定意義”的高度。堅持民主集中制,把維護和鞏固黨的團結作為自己言行的準則,無論在什麼情況下都把個人榮辱置於身外。

實事求是、嚴謹細致,求真務實。堅持理論聯系實際,一切從實際出發,用科學的世界觀和方法論指導實際工作。善於把革命膽略與求實精神結合起來,既有超人的大智大勇,處變不驚,善於化解錯綜復雜的矛盾,善於應對險象環生的局面,又能夠極為周密和細致地考慮和處理問題。

虛懷若谷、戒驕戒躁,謙虛謹慎。為自己立下的座右銘是“活到老,學到老,改造到老”。對黨和人民事業高度負責,善於啟發和傾聽不同意見,不居功、不諉過。平易近人、平等待人,真誠同各界人士廣泛交往,從不以領導者自居。

嚴以律己、廉潔奉公,無私奉獻。畢生保持共產黨人的政治操守和優良作風,對自己的工作,總是經常進行反思,自覺開展自我批評、自我總結、自我考察、自我完善,從不文過飾非,從不搞特殊化,凡要求黨員和群眾做到的,自己首先做到。從沒有利用自己的權力為自己或親朋好友謀過私利,身後沒有留下任何個人財產。

1976年1月8日在北京逝世,終年78歲。骨灰撒在祖國的江河大地。主要著作編入《周恩來選集》(上、下卷)。

推薦書目

中共中央文獻研究室. 周恩來年譜:1898~1949. 北京:中央文獻出版社, 1989.

中共中央文獻研究室. 周恩來年譜:1949~1976. 北京:中央文獻出版社, 1998.

金沖及. 周恩來傳. 北京:中央文獻出版社, 1998.