裝備多座大口徑艦炮,具有很強的裝甲防護,曾經作為艦隊主力在遠洋作戰的大型水面戰鬥艦艇。又稱戰鬥艦。在海戰中通常是多艘艦列成單縱隊戰列線進行炮戰,因而得名。主要任務是用威力強大的艦炮攻擊大型艦船,轟擊敵岸重要目標,支援登陸作戰等。

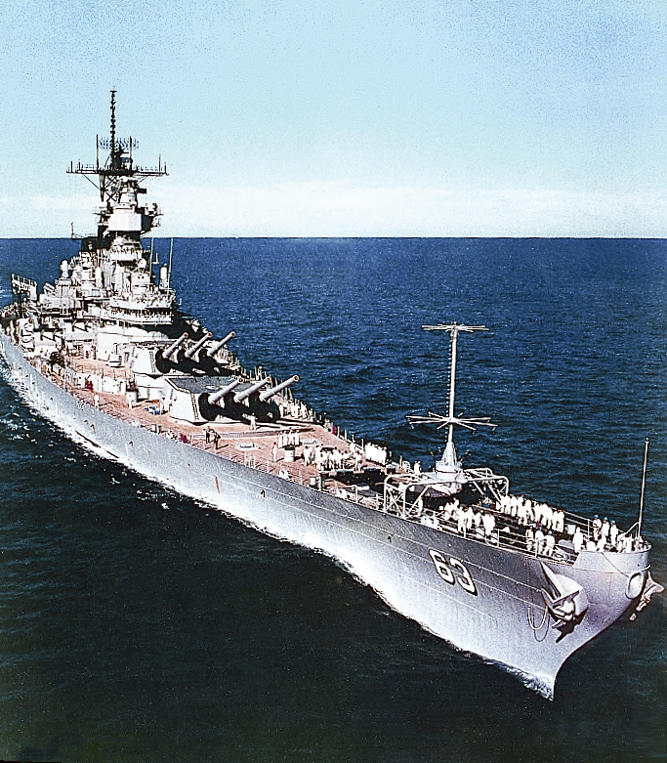

圖1 美國改裝後的“新澤西”號戰戰列艦側視圖

圖1 美國改裝後的“新澤西”號戰戰列艦側視圖

戰列艦出現於17世紀中期,開始為風帆戰列艦,滿載排水量由1 000噸逐步增大到4 000~5 000噸。早期,裝備發射實心彈的前裝炮數十門至百門。19世紀中期以後,改裝發射爆破彈的後裝炮120~130門。19世紀中期,出現蒸汽戰列艦。1849年法國建成的第一艘蒸汽戰列艦“拿破侖”號,裝有艦炮100門。克裡木戰爭(1853~1856)促進瞭戰列艦的發展。1906年英國建成“無畏”號戰列艦,是近代戰列艦的雛形,滿載排水量21 845噸,航速21節,艦上裝有5座雙聯裝305毫米艦炮。其後,許多國傢紛紛仿效,美國、法國、俄國、德國、意大利、日本等國建造瞭裝備有350~380毫米艦炮的所謂“超無畏”級戰列艦。第一次世界大戰中的日德蘭海戰,是蒸汽戰列艦艦隊最大規模海戰,英國投入戰鬥的戰列艦有29艘,德國有22艘。至第二次世界大戰時,戰列艦有很大發展。滿載排水量達7萬餘噸,主炮口徑增大到460毫米,蒸汽輪機取代蒸汽機,航速達30節以上,重要部位裝甲厚度達483毫米,還可攜帶艦載機3~7架和魚雷等,大大加強瞭對海、對空進攻和防禦能力,如美國的“艾奧瓦”級、英國的“英王喬治五世”級、德國的“俾斯麥”級、日本的“大和”號和“武藏”號等戰列艦。第二次世界大戰期間,由於航空母艦和潛艇的廣泛使用,參戰的約70艘戰列艦有28艘被擊沉、擊毀,從而使戰列艦喪失瞭主力艦的地位。戰後,戰列艦先後退役。在朝鮮戰爭和越南戰爭中,美國4艘“艾奧瓦”級戰列艦又重新服役。80年代,美國又對“艾奧瓦”級戰列艦進行瞭現代化改裝。1991年1月,“艾奧瓦”級戰列艦“密蘇裡”號和“威斯康星”號曾參加海灣戰爭。至1992年3月,4艘“艾奧瓦”級戰列艦全部退役。

圖2 美國改裝後的“密蘇裡”號戰列艦

圖2 美國改裝後的“密蘇裡”號戰列艦