中國古代文化、藝術、體育的綜合表演技藝。又稱百戲、雜技等。形成於西漢時期。其表演專案,部分源於先秦本土遊戲和歌舞,部分是“漢武帝通西域”之後從當時西亞、中亞各國引進的。大部分項目屬體育或具有體育功能的活動,如緣竿、履索、跳丸、弄劍、騎術、舞輪、轉石、扛鼎、沖狹、燕濯、“安息五案”、“擲倒疊案伎”以及巴渝舞、七盤舞、長綢舞、折腰舞和蹴鞠舞等。多數項目歷代盛行不衰。隋唐時期,雜伎空前繁盛,就其形式和技巧分,有有擬獸伎、空中伎、緣竿伎、呈力伎、丸劍伎、倒立伎等類,琳瑯滿目,絢麗多姿。《新唐書·禮樂志》還記載瞭婆羅門國(古印度)獻藝人來長安表演柔術、硬氣功的情景。宋明以後,雜伎趨於成熟、穩定,且有小型化、民間化、職業化的特點。清代雜伎除傳統內容之外,民間還出現邊行走邊表演的“走會”(又稱“武會”)。其名目很多,有“開路會”(以耍飛叉開路)、“五虎棍會”、“獅子會”、“幡龍會”、“秧歌會”、“壇子會”等,成為民間喜聞樂見的一種體育形式。

圖1 西漢樂舞雜伎陶俑(山東濟南出土)

圖1 西漢樂舞雜伎陶俑(山東濟南出土)

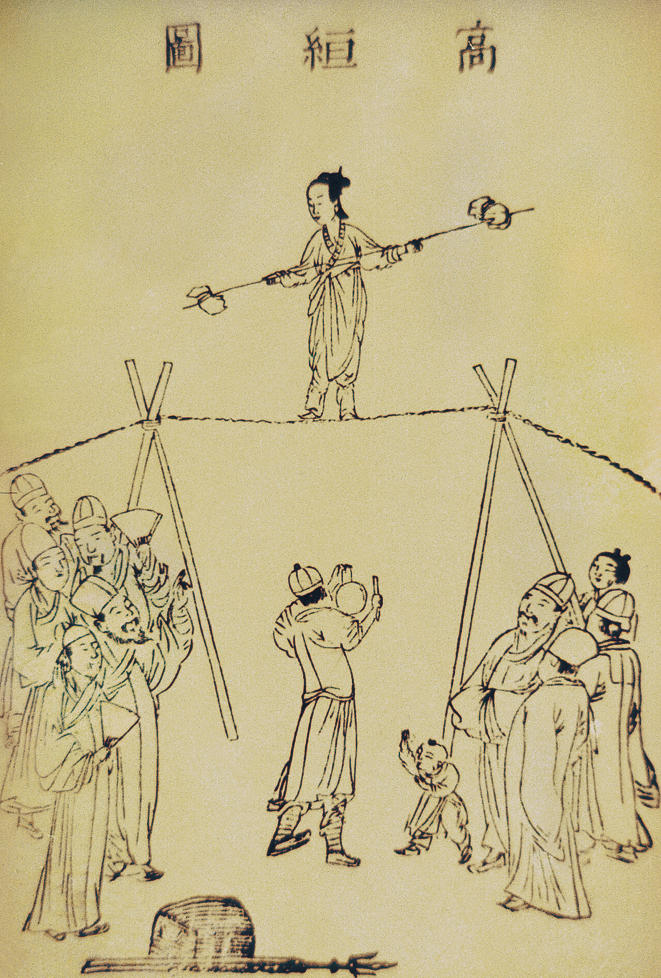

圖2 雜伎圖(選自明王圻《三才圖會》)

圖2 雜伎圖(選自明王圻《三才圖會》)