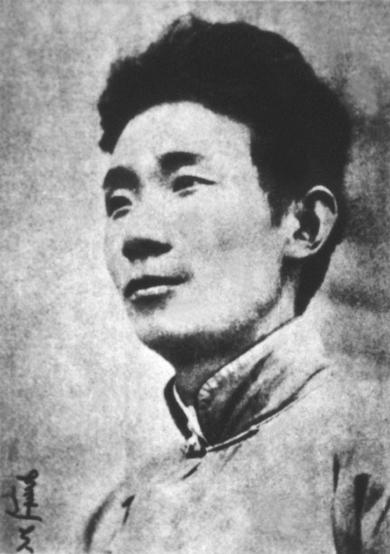

中國作傢。原名鬱文。浙江富陽人。卒於蘇門答臘。3歲喪父,傢道衰貧。由於聰穎好學,少時已有中國古典文學基礎。1913年赴日本留學,受近代歐洲、日本各種社會思潮和文藝作品的薰陶。1919年入東京帝國大學經濟學部。飽受屈辱和歧視的異國生活,激發瞭他的愛國熱忱,也使他憂傷憤世。他從研究經濟學轉而走上文學創作的道路。1921年6月,與郭沫若、成仿吾等發起成立創造社。同年創作瞭新文學最早的白話短篇小說集《沉淪》,它包包括《沉淪》、《銀灰色的死》、《南遷》3個短篇。以其“驚人的取材、大膽的描寫”震驚國內文壇。1922年畢業回國,參加編輯《創造》季刊、《創造周報》等。1923~1926年先後在北京大學、武昌師范大學、中山大學任教。1926年底回上海編輯《創造月刊》、《洪水》半月刊,並主持創造社出版部事務。這一時期鬱達夫的思想比較激進。1927年8月脫離創造社。1928年與魯迅合編《奔流》月刊,並主編《大眾文藝》。1930年參加中國左翼作傢聯盟。在白色恐怖下,1933年4月由上海移居杭州,過著流連山水的隱居生活,寫瞭不少文筆優美的山水遊記和詩詞,政治上一度表現消沉。隨著抗日救亡運動的高漲,鬱達夫又振作起來,重新投入時代洪流。1936年就任福建省參議。1937年奔赴武漢,參加國民政府軍事委員會政治部第三廳的抗日宣傳工作。1938年底因國內政治氣氛的逆轉以及傢庭變故,客居南洋。在新加坡編輯《星洲日報》副刊期間,寫瞭大量政論、短評和詩詞。1941年12月,太平洋戰爭爆發後,參加華僑文化界抗日工作。1942年日軍進逼新加坡。他輾轉流亡至蘇門答臘,化名趙廉隱居下來。不久,當地日本憲兵部強迫他去當翻譯,他暗中幫助和營救瞭不少當地民眾和華僑。1945年日本投降後被日本憲兵秘密殺害。1952年,被中央人民政府追認為“為民族解放殉難的烈士”。

鬱達夫為中國新文學的發展作出瞭不可磨滅的貢獻。他主張“文學作品,都是作傢的自敘傳”,側重從主觀內心世界出發,表現自我的真摯感情。他的作品傾訴對當時社會的反抗情緒以及反映青春期的苦悶心理,充滿大膽的自我暴露手法和濃厚的抒情色彩,成為前期創造社浪漫主義傾向的突出代表。他的小說不僅引起廣大青年讀者的強烈共鳴,並且為一些後起的作傢所仿效。正是因為他的這種影響,在20世紀20年代以來新文學的發展過程中形成瞭以抒情筆調寫小說的藝術流派。其代表作還有短篇小說《春風沉醉的晚上》、《薄奠》、《遲桂花》,中篇小說《迷羊》、《她是一個弱女子》等。他的散文同樣直抒胸臆,往往以感傷的筆調寄托自己感時憂國的心境,行文跌宕多姿,宛如行雲流水。名篇有《釣臺的春晝》、《寂寞的春潮》等。在新文學作傢中,鬱達夫還以擅長舊體詩著稱。他的《毀傢詩紀》、《離亂雜詩》等,曾被海內外文壇傳誦。

鬱達夫文如其人。雖身為“五四”新文學健將,思想上屬於激進民主主義,但在氣質上始終沒有完全擺脫中國傳統士大夫那種“放浪形骸”的處世態度。他的生活和創作都因此包含著深刻的矛盾。他的充滿浪漫主義感傷色彩的小說、散文和詩歌,是他本人坎坷的人生道路和曲折的創作歷程的寫照,也表現出“五四”以來一個性情復雜而富有才華的現代作傢鮮明的創作個性和獨特的藝術風格。

鬱達夫一生著述宏富。1927年起,他陸續自編《達夫全集》出版。其後還有《文藝論集》(1929)、《達夫短篇小說集》(1935)、《達夫日記集》(1935)、《達夫散文集》(1936)、《達夫遊記》(1939)、《達夫詩詞集》(1948)等多種著作問世。1982~1985年廣東花城出版社和三聯書店香港分店整理出版瞭《鬱達夫文集》,1992年浙江文藝出版社出版瞭《鬱達夫全集》12卷。

推薦書目

郭文友. 千秋飲恨: 鬱達夫年譜長編. 成都: 四川人民出版社, 1996.

袁慶豐. 欲將沉醉換悲涼: 鬱達夫傳.上海: 上海文藝出版社, 1998.