印度近現代史上第一次以爭取民族獨立、實現民族自治為目標的革命運動。

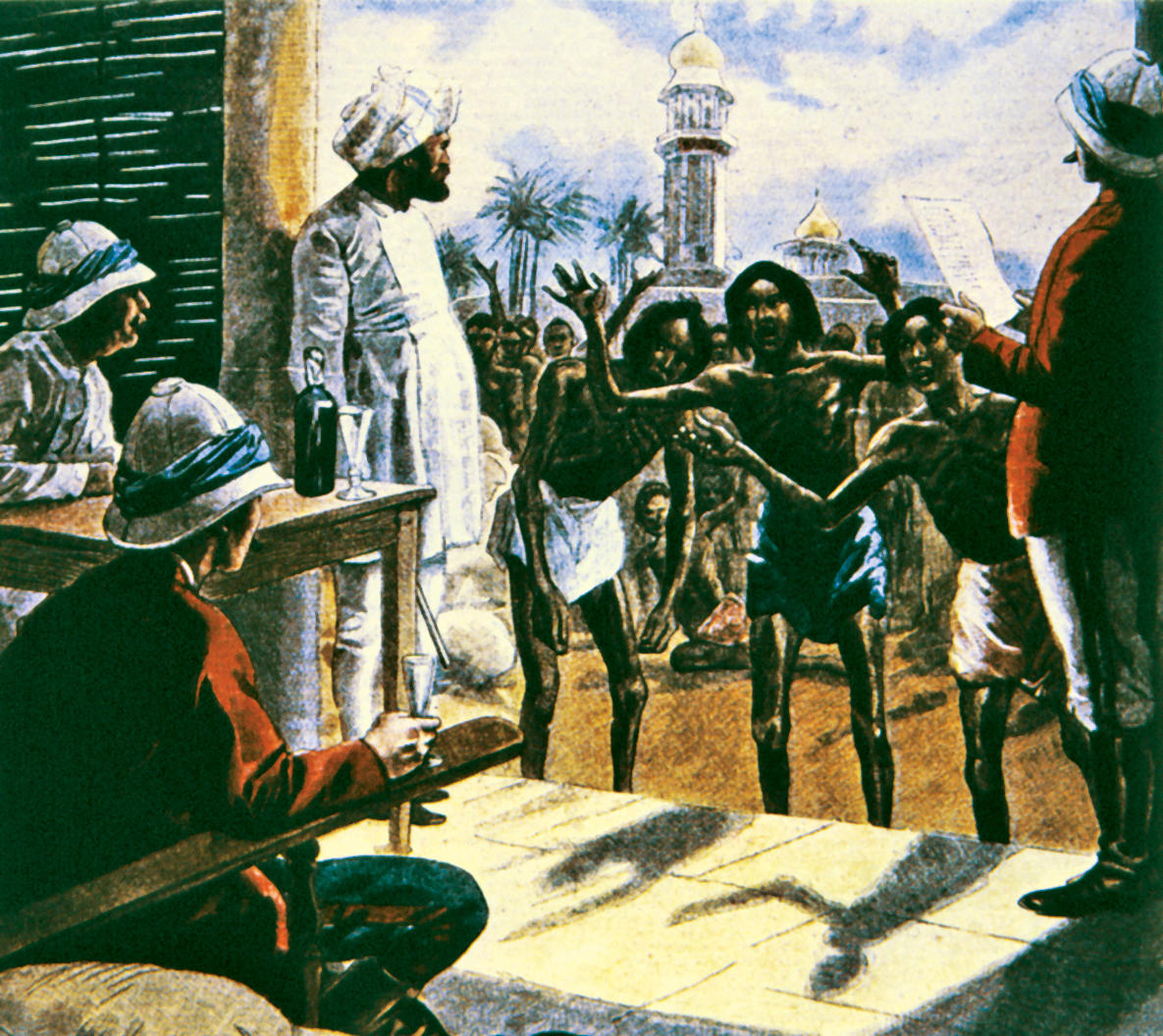

印度饑民向英國殖民當局提出抗議(19世紀末)

印度饑民向英國殖民當局提出抗議(19世紀末)

運動前的印度局勢 19世世紀末,英國壟斷資產階級掌握瞭印度的經濟命脈。印度民族資本在市場、設備供應和資金來源等方面舉步維艱。1893~1899年殖民當局實行財政改革,人為提高盧比兌換率,更增加瞭印資企業的困難,勞動人民的稅賦、地租、債務負擔也相應加重。印度國民大會黨自誕生之日起,便不斷抨擊英印殖民統治,傳播民族民主思想,但目的僅在於為印度人贏得英國的平等臣民的權利。進入20世紀後,以B.G.蒂拉克、A.K.高士、L.拉伊、B.C.帕爾等人為代表的小資產階級民主派(即極端派)最早認識到以改變國大黨“三P政策”(祈求、討好、抗議)為特點的改良路線的必要性,進而提出“要戰鬥,不要乞討”的口號,推動印度民族解放運動走向第一次高潮。

寇松的倒行逆施 1899年G.N.寇松出任英屬印度總督後,采取一系列反動措施,企圖扼殺民族運動。其重要措施是把孟加拉分割為東、西兩個省,目的在於挑動宗教對立情緒,使大部分孟加拉人脫離其政治中心加爾各答,以便英國從中漁利。1904年,寇松擴大瞭國務機密法的適用范圍,凡批評殖民當局的文章,都被認定為煽動對政府的仇恨,其作者、編輯均將被判刑。同年頒行大學法,剝奪廣大印度下層人民的求學機會,因為他認為高等教育是印度的叛亂之源。此外,寇松還大放種族主義厥詞:印度人根本稱不上是一個民族。這種情況使一向以溫和著稱的G.K.戈卡爾也不得不仗義執言,指出寇松是在倒撥時針,他同奧朗則佈一樣給印度帶來瞭歷史上最黑暗的時代。

運動的進程 孟加拉人民立即掀起反分割鬥爭。溫和派領導人最初和極端派一起領導運動。1905年8月7日,加爾各答萬人大會決定以抵制英貨和開展“斯瓦德希”(自產)運動,迫使英印當局撤銷分割計劃。10月16日分割法生效當天,加爾各答舉行“國喪日”總罷業。以蒂拉克為首的極端派提出“斯瓦拉吉”(自治)、“斯瓦德希”、抵制英貨和民族教育四點綱領,力爭把運動引向革命道路。他們把抵制擴大到其他省,主張不僅抵制英貨,還要在經濟、文化、政治、軍事等各方面實行全面抵制。

1906年運動擴展到全印范圍。到處出現工會、農會組織,孟加拉、馬哈拉施特拉還出現秘密革命組織,主張以武裝鬥爭謀求印度解放。同年國大黨年會首次通過爭取印度自治決議、爭取“斯瓦德希”、抵制英貨和民族教育的決議。1907年運動進一步發展。在旁遮普,為反對殖民當局提高土地稅和增加水稅,極端派領導人L.拉伊、A.辛格領導農民進行抗稅鬥爭。5月1日拉瓦爾品第的群眾同警察發生武裝沖突。為抗議當局迫害運動領導人,加爾各答群眾9~10月接連舉行集會示威,10月初的示威演變成街壘戰。

面對蓬勃發展的印度民族運動,殖民當局開始實行分化瓦解政策。1906年英國政府宣佈準備實行立憲改革,擴大印度人的代表名額,溫和派於是與當局妥協。同年,新任總督明托還導演、催生瞭教派政治組織全印穆斯林聯盟。在1907年國大黨年會上,溫和派制造分裂,把極端派排除出國大黨,並另行制定黨章,稱印度自治的目標隻能靠當局的逐步改革來實現。1908年殖民當局大肆逮捕極端派人士,封閉進步報刊,頒佈刑法補充條例,取締義務糾察隊,最後以“煽動叛亂”罪逮捕蒂拉克,判處他6年監禁。雖然7月23~28日孟買10萬工人舉行6天的政治總罷工,抗議對蒂拉克判刑,但在溫和派的退卻和殖民者的雙重打擊下,全印范圍內的民族解放運動還是走向瞭暫時的沉寂。

影響 1905~1908年的革命運動,開辟瞭印度資產階級民族民主革命的歷史新時期。抵制英貨和“斯瓦德希”運動推動瞭印度民族資本的發展。這場鬥爭成為V.I.列寧所贊頌的“亞洲的覺醒”的一部分,為在印度進一步深入開展民族民主革命提供瞭必要的思想基礎和經驗教訓。