中國先秦時期記載禮儀文節的專書。原名《禮》,漢初又稱《士禮》,相對戴德、戴聖的《禮記》而言,又稱《禮經》。約從晉代開始,始有《儀禮》之名。

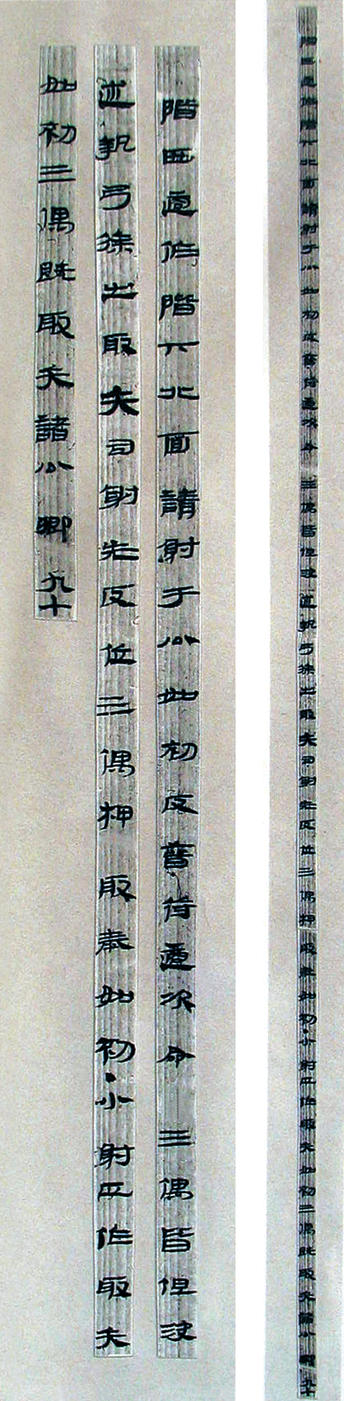

《儀禮》竹簡

《儀禮》竹簡

據《史記·孔子世傢》記載,孔子以六藝教授弟子,其中的《詩》、《書》、《禮》、《樂》是孔子選編的教科書。按照《史記·儒林列傳》的說法,“孔子閔王路廢而邪道興,於是論次《詩》、《書》,修起《禮》、《樂》”,“修起”就是把它們修復起來,正如《禮記·雜記下》所言:“恤由之喪,哀公使孺悲孔子學士喪禮,《士喪禮》於是乎書”,反映出孔子確有“修起”《儀禮》之功。

現存的《儀禮》17篇,是鄭玄采用劉向《別錄》所定的次序。其實,西漢《禮》學的流傳,自魯高堂生以下,後倉最明,戴德、戴聖、慶普皆其弟子,不但大、小戴傳承的次序不同,而且,包括慶普的傳承次序也與大、小戴不盡相同。從內容上來看,亦如《禮記·昏義》所說:“夫禮,始於冠;本於昏;重於喪、祭;尊於朝、聘;和於射、鄉,此禮之大體也。”也就是說,它包括瞭八個方面:一為冠禮;二為婚禮;三為喪禮;四為祭禮;五為朝禮;六為聘禮;七為射禮(包括“大射”、“鄉射”);八為鄉禮(包括鄉“飲酒”、“鄉射”)。上至天子諸侯,下至卿大夫士,一切繁文縟節之禮,主要都囊括其中,可謂天下之達禮,也就是孔子所推崇的周禮。

漢唐的《儀禮》註疏是最基本的要籍,此外,還有清人張爾岐的《儀禮鄭註句讀》、張惠言的《三禮圖》,以及凌廷堪的《禮經釋例》等。胡培翬的《儀禮正義》一書是晚清以來的集大成之作,為研究《儀禮》所必讀。