亞洲西部國傢。全名伊朗伊斯蘭共和國。北臨世界最大的湖泊和內陸湖裡海,東北與土庫曼斯坦接壤,東接阿富汗和巴基斯坦,西連土耳其和伊拉克,西北毗鄰阿塞拜疆和亞美尼亞,南瀕波斯灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣,與海灣其他國傢(科威特、沙烏地阿拉伯、巴林、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國和阿曼)隔海遙望。由於獨特的地理位置,自古為東西陸海往來的通衢和要衝。陸上國界線5 440千米,海岸線2 700千米,另有裡海的湖岸線740千米。面積164.5萬平方千米。人人口7 510萬(2011)。全國共設31個省。首都德黑蘭。

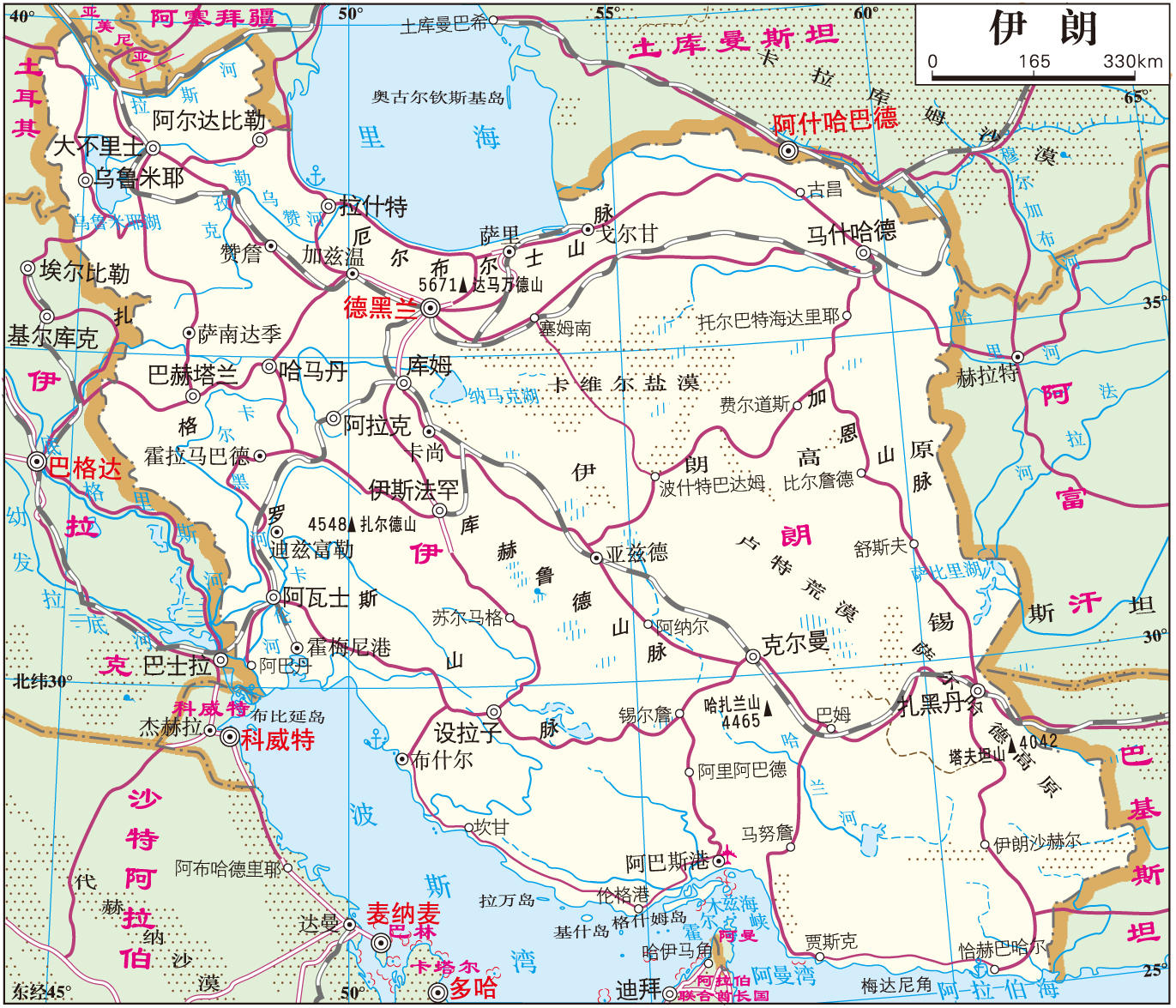

自然地理 國土占有伊朗高原的大部分,全境90%為高原和山地,平均海拔1 200米。北有厄爾佈爾士山脈橫列,西南和南有紮格羅斯山脈斜行,東有不太連屬的加恩–比爾堅德山縱貫。由三者合圍的是遼闊的略向東南傾斜的中部高原,呈三角形,約當國土的1/3,海拔700~1 000米。有大片鹽(荒)漠,如卡維爾鹽漠和盧特荒漠分佈其間。高原內緣羅列著德黑蘭、庫姆、卡尚、亞茲德、克爾曼、馬什哈德等綠洲。河流或註入湖泊或沒入沙漠,形成廣大的內陸流域。厄爾佈爾士山脈的主峰達馬萬德山,海拔5 671米,是全國和西亞第一高峰(圖1)。這條山脈向東分為東北行的科佩特山和東南走的阿裡–比納盧德山;西北則與紮格羅斯山脈會合,形成亞美尼亞高原的一部分,海拔3 000米左右。其間的斷陷盆地坐落著伊朗第一大湖烏魯米耶湖。紮格羅斯山脈自西北向東南綿延1 200千米,平均海拔3 000米,某些峰巒超過4 000米。其內側溪谷、盆地和鹽沼錯然雜陳。南段山勢折而呈東西走向,海拔降至2 000米左右。南北山脈外側,分別是裡海岸和波斯灣岸的狹長平原,僅波斯灣頭的卡倫河下遊平原稍寬,等於美索不達米亞平原的延續,是伊朗全國最大的平原。伊朗多地震,尤以紮格羅斯山脈及其周邊地區為甚,常釀巨災。波斯灣沿岸有島嶼多座,以格什姆島最大,哈爾克島最著名。氣候以亞熱帶幹旱與半幹旱氣候占優勢,南部為熱帶幹旱氣候。大陸性顯著,地區、季節和晝夜溫差均大。1月北部山區平均氣溫−10℃,且有降雪,而波斯灣沿岸為14~19℃;7月大部分高原山地平均氣溫30℃,南部沿岸和高原低盆地超過35℃,錫斯坦絕對最高氣溫達47~48℃,是亞洲最熱地區之一。唯裡海沿岸受海風調劑,夏無酷暑,冬少嚴寒。全國平均年降水量400毫米,大致由西北向東南遞減。裡海沿岸和厄爾佈爾士山脈北坡年降水最豐,常逾1 000毫米;西北部和西部山地為500~700毫米;中部和東部廣大地區不足200毫米;高原中部更少於100毫米。降水偏於冬季,西南部的冬雨量占全年降水量60%~75%。受自然地理整體格局的限制,沒有長川大河,河流少而短小,除下註波斯灣的以外,概屬內流。源於紮格羅斯山的卡倫河,下註阿拉伯河,長850千米,是伊朗最長的河流。全境湖泊甚少,也無一外流。水資源缺乏,年人均占有量1 300立方米。礦藏豐富,是礦產資源尤其油氣資源大國。石油主要分佈於紮格羅斯山脈西南麓至波斯灣一帶,截至2010年年底,探明儲量1 503億桶,居世界第二位。天然氣儲量33.1萬億立方米,約占世界總儲量的18%,居西南亞第一,世界第二(僅次於俄羅斯)。銅礦(礦石,下同)已探明儲量30億噸,約占世界總儲量的5%,居世界第三。鋅礦已探明儲量2.3億噸。鉻礦已探明儲量2 000萬噸。還富藏鐵、錳、銻、鉛、銀、鎳、鋁土、金、綠松石、硼、重晶石、大理石和煤、巖鹽等。大部分地區屬亞熱帶荒漠,植物稀少,以生長稀疏草類和多刺植物為主。厄爾佈爾士山脈北坡森林茂密,多闊葉林,是主要木材產地。紮格羅斯山脈西部山麓有稀疏林。南方生長灌叢和矮樹。森林和林地占國土的7%。沿海多小型海灣,如波斯灣的穆薩灣、代拉姆灣、佈什爾灣、霍爾木茲灣和阿曼灣的蒂斯灣等。裡海岸線平直,僅有一戈爾甘灣。裡海盛產鮭魚和鱘魚,波斯灣盛產沙丁魚、鯖魚和蝦。主要自然災害除地震和幹旱,尚有沙漠化、山洪、塵暴、沙暴等。環境問題以汽車尾氣、煉油和工廠排污造成的污染最為嚴重。為保護自然環境和維護生態平衡,已建立4個國傢公園(奧魯米耶國傢公園、中央厄爾佈爾士國傢公園、卡維爾國傢公園、戈萊斯坦國傢公園)和4個野生動物保護區。

圖1 達馬萬德山

圖1 達馬萬德山

居民 人口密度平均每平方千米46人,地理分佈非常不均。如果從波斯灣頭經德黑蘭到裡海東南岸畫一線,線以西,面積僅約占全國的1/3,人口卻占85%,每平方千米超過100人;其中裡海沿岸和德黑蘭到大不裡士一帶,以及水源充足、農業發達地區和石油產區,人口最密,每平方千米在100人以上。線以東,面積超過全國2/3,人口卻僅當全國的15%,每平方千米10人;人口最稀疏的廣大東南部,每平方千米低到5人以下。截至2005年底,識字率為82.44%。人口增長率為1.5%(2011)。人均預期壽命:71歲。城市人口比重為67.4%(2006),在西南亞屬於中偏上水平。城市人口集中顯著,城市規模日益趨大。有千萬以上人口城市一個(德黑蘭),百萬以上人口城市4個(馬什哈德、伊斯法罕、大不裡士、設拉子),50萬以上人口城市3個(卡拉季、阿瓦士、庫姆)。

伊朗是多民族國傢。波斯人約占全國人口的66%,主要分佈在中西部;其次是阿塞拜疆人,占總人口的25%,主要聚居在西北部;庫爾德人占5%,分佈在紮格羅斯山區北段西側;此外還有阿拉伯人、盧裡人、俾路支人、土庫曼人以及亞美尼亞人、巴赫蒂亞裡人、卡什凱人、阿夫沙爾人和伊爾薩萬人等。居民98.8%是穆斯林(什葉派91%,遜尼派7.8%)。波斯語為官方語言和通用語,其他民族多說本民族語,知識界大都通英語或法語。

歷史 伊朗為文明古國,舊稱波斯。公元前3千紀,受蘇美爾人和阿卡德人統治。後在西部出現埃蘭人組建的王國,斷斷續續綿延,歷經若幹王朝並穿插著外族的數度入侵。前8世紀米底王國崛起,隨之波斯帝國(阿契美尼德王朝)肇興,不僅奄有伊朗全境,而且地跨歐、亞、非三洲。至前330年為馬其頓亞歷山大大帝滅亡,安息王朝(即帕提亞帝國,前247~公元224)和薩珊王朝(226~651)繼而先後稱雄,且均與中國頻繁往來,國際大商道“絲綢之路”得以從其境長驅千裡,橫貫東西。642年開始瞭阿拉伯帝國的統治,大部分居民因此改奉伊斯蘭教。9世紀以後,長期陷入紛爭割據狀態,從而導致蒙古人伊利汗國的建立和內外不同王朝和政治勢力綿延數世紀的連續變換、更迭。18世紀出現瞭英、俄劃分勢力范圍的爭奪。卡紮爾王朝(1794~1925)的末期,一度爆發資產階級革命,但功敗垂成。1979年,最後一個封建王朝(巴列維王朝)驟然傾覆,君主專制結束,伊朗伊斯蘭共和國誕生。

圖2 庫姆的哈拉梅·馬蘇梅清真寺

圖2 庫姆的哈拉梅·馬蘇梅清真寺

政治 伊朗伊斯蘭共和國成立後,即大力推行全盤伊斯蘭化,西方稱之為神權共和國或教權共和國。1979年12月即頒佈第一部新憲法,規定實行政教合一制度,神權統治高於一切。隨後爆發兩伊戰爭,新的政權受到嚴重挑戰。戰後的1989年4月,對憲法進行部分修改,再一次強調伊斯蘭信仰、體制、教規、共和制及最高領袖的絕對權力不容撼動。國傢立法機關采用一院制,伊朗伊斯蘭議會是最高立法機構,設議席290個,議員由選民直選產生,任期4年。中央政府實行總統內閣制,總統既是國傢元首,又是政府首腦。司法總監是最高司法首長,由最高領袖任命;最高法院院長和總檢察長由司法總監任命;司法部長由司法總監推薦,總統任命,議會批準。政黨活動多年遭禁,1998年依據新出臺的政黨法,各種政黨競相成立。現主要黨派有:德黑蘭戰鬥的宗教人士協會、伊斯蘭參與陣線黨、建設公仆黨、伊斯蘭工黨。伊朗武裝力量由軍隊和伊斯蘭革命衛隊兩大部分組成。最高領袖為武裝力量總司令。最高國傢安全委員會是最高軍事領導和國防政策的制定機構,成員包括總統、一名領袖代表、司法總監、議長、武裝力量指揮委員會主席、國傢管理和計劃組織主席及外交部、內政部和情報部的部長。武裝力量總兵力約90萬人。實行義務兵役制,服役期兩年。

經濟 第二次世界大戰後,曾經先後制訂和連續實施幾個多年計劃(1949~1962年的兩個七年經濟發展計劃和1962~1978年的三個五年經濟發展計劃),但收效不明顯。後因內外重大事件(1979年的國內政治巨變和歷時8年的兩伊戰爭)的牽掣,經濟頗受挫折和破壞。20世紀90年代以來,逐漸得到恢復和發展。伊朗盛產石油,石油是國傢的經濟命脈和最大(85%以上)的外匯收入來源。近年國際石油價格持續走高,伊朗的經濟增長甚得其惠。加之經濟體系相對封閉,基本沒有受到國際重大變化(如9·11事件等)的波及,經濟改革的步驟逐一展開。例如,通過新的《吸引和保護外國投資法》,修改《直接稅收法》,出臺《增值稅法》,醞釀修改《勞工法》;著手大規模推進私有化進程,啟動大批國營企業和公司的私有化計劃,實施單一匯率;發行革命以來首次國際債券;首次在自由區實施浮動匯率貸款;促進私人金融業務穩步發展;等等。2010年,經濟繼續保持發展勢頭,宏觀經濟指數穩中有升,金融市場基本穩定,全年國內生產總值(GDP)增長2.9%。隨著改革的深入,經濟結構及體制性弊病日顯,通貨膨脹和失業問題依然嚴峻。通貨膨脹率受擴張性財政政策之累,仍在較高水平上運行,特別是食品、服裝、日用商品、住房等價格漲幅過快。因人口結構、經濟轉型和城市化發展的制約,政府緊急就業計劃效果有限。2010年國內生產總值(GDP)4 113.89億美元,人均GDP約為5 478美元。貨幣名稱:裡亞爾。失業率11.8%(2010)。

石油工業是工業重中之重。伊朗是西亞發現和開采石油最早的國傢,而且直到20世紀20年代末,是西亞唯一的產油國。1908年開始產油,2010年底,已探明石油儲量約1 503億桶,居世界第二位。但自1872年英國取得石油資源讓與權迄1973年的百餘年間,伊朗這一最大天然富源始終操於英美石油公司之手。1973年收回“租讓區”的全部資源和設施,次年產量就達到3億噸的規模。1981年將外國經營的石油企業全部收回,徹底結束瞭外國對石油的控制和壟斷。油田主要集中在紮格羅斯山西南麓的波斯灣北岸尤其是胡齊斯坦地區以及波斯灣海域。這一帶所產原油占全國4/5以上,基本上供出口。西部和中部油田所產原油,大都供應國內。波斯灣海域已開采的油田,有阿德希爾、大流士、居魯士、邁爾堡、北多梅、薩桑、錫裡等。天然氣資源同樣非常豐富。天然氣儲量約33.1萬億立方米,占世界總儲量的18%,僅次於俄羅斯,居世界第二位。帕紮南是世界大天然氣田之一。東北部也發現有天然氣田。原油主要從海上出口。西南部所產原油初期經輸油管送至波斯灣頭的阿巴丹港出口,後改由哈爾克島的深水港外運。這是世界上最大石油輸出港之一。馬舒爾港是阿巴丹煉油廠產品的輸出港。除國內建有多條長距離油氣輸送管線外,還敷設瞭阿瓦士到土耳其地中海岸港口伊斯肯德倫的輸油管。煉油工業規模占西南亞各國第二位(僅次於沙特阿拉伯),日煉油能力150萬桶。以阿巴丹煉油廠規模最大,日煉油能力40萬桶。其他煉油廠分佈於納夫特沙阿、馬斯吉德蘇萊曼等原油產地以及設拉子和拉萬島等處。石油化工是20世紀60年代新興工業,霍梅尼港的化工廠是世界最大化工廠之一,生產硫磺、酸類和化肥等。在設拉子、阿巴丹和哈爾克島也建有化工廠。產品部分供出口。

圖3 伊朗的油井

圖3 伊朗的油井

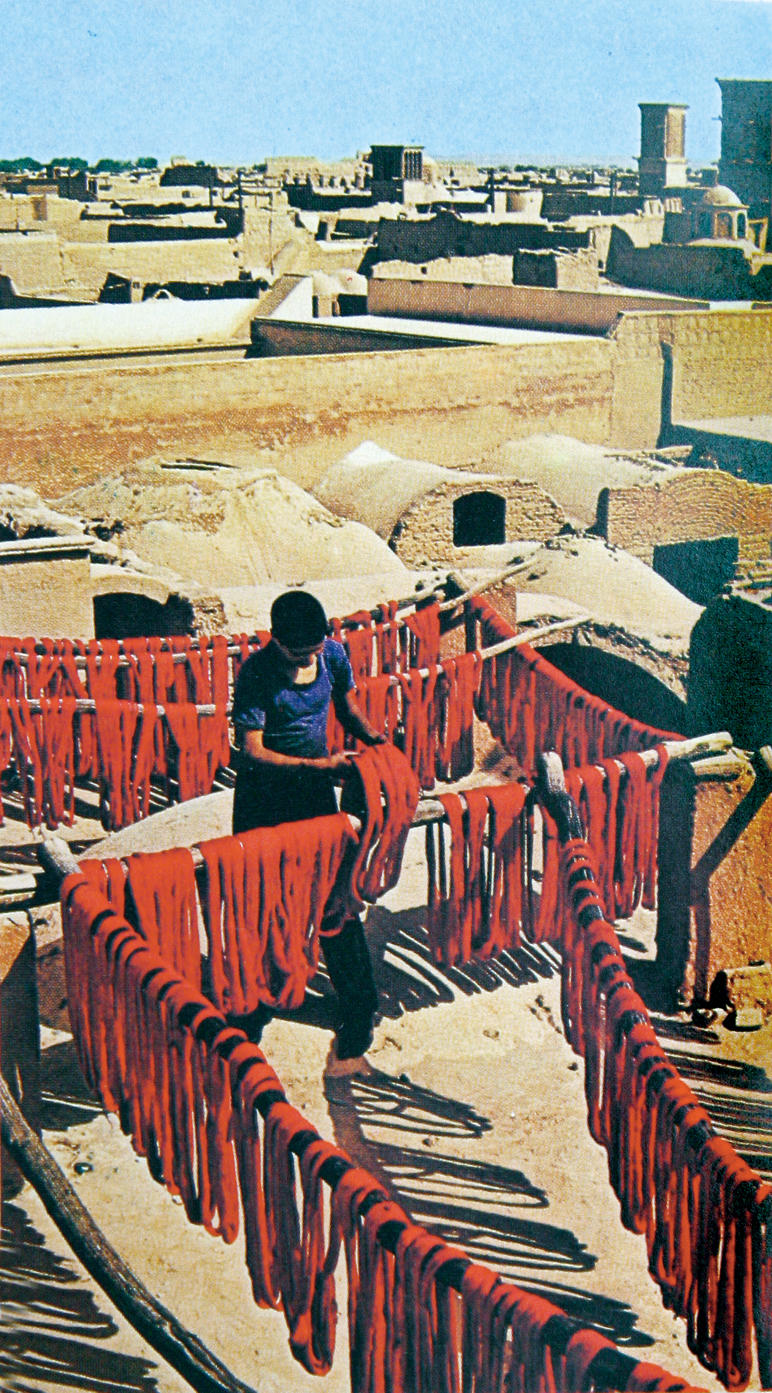

圖4 伊朗人在晾曬制作波斯地毯的毛線

圖4 伊朗人在晾曬制作波斯地毯的毛線

其他傳統性工業部門以食品、紡織和建築材料工業發展較快。20世紀60年代後,著重發展電視、電冰箱等傢電消費品,組建瞭汽車、鋼鐵、機械等工業。利用本國原料在伊斯法罕建起鋼鐵廠,還有阿拉克煉鋁廠、鋼鐵廠和阿瓦士軋鋼廠等;德黑蘭發展起汽車工業;伊斯法罕和哈馬丹等地建有水泥廠,規模均可觀。紡織以棉、毛紡織為主,原料自給,分佈較廣。伊斯法罕、德黑蘭和大不裡士是重要紡織中心。波斯地毯舉世馳名,是僅次於石油的出口大項,克爾曼為最大的地毯業中心。食品工業有榨油、面粉、卷煙、釀酒、罐頭等,多分佈在德黑蘭、大不裡士和裡海沿岸各城市。另有電力、造紙、建材和榨糖等廠。不過工業基礎畢竟薄弱,不少工業原料和零配件依賴進口。

農業在國民經濟中占有重要地位。從業人口占總人口的43%。已耕地面積1 800萬公頃,占國土面積11%,其中水澆地830萬公頃,水稻田56萬公頃。灌溉主要依靠坎兒井和河水。薩菲德河、卡倫河等修有水庫,用以擴大耕地面積,兼向城市供電。大部分地區幹旱缺水,農業機械化程度較低。糧食作物以小麥為主,次為大麥,主要分佈在北部裡海沿岸和高原邊緣各綠洲。水稻產在裡海沿岸和卡倫河中下遊地區。椰棗產於南部沿海平原,是世界第一大出口國。經濟作物以棉花最重要,最大棉產地在裡海東南岸。甜菜種植較普遍,甘蔗集中在卡倫河下遊地區。洋麻、煙草和桑、茶葉等都產在裡海沿岸地區。盛產亞熱帶、溫帶水果,部分可出口。葡萄種植普遍,多分佈在北部丘陵地帶。柑橘產於裡海和南部沿海,其他有桃、李、杏等。20世紀70年代以來,隨著石油工業的發展、經濟結構的變化,農業在國民經濟中比重大為下降。農業產值(2000年3月至2001年3月)約合94億美元,占GDP的13%,比上年度顯著增長。但由於地處高原,沙(荒)漠面積大,氣候幹燥,糧食不能自給,每年約10%的食品需進口。森林面積1 430萬公頃,占國土面積的8.8%。畜牧業受優越的自然條件尤其大片草原之賜,發展良好。全國牧場共8 470萬公頃,占國土面積的52.3%,其中夏季優質牧場1 400萬公頃,每公頃平均產草290千克,冬季牧場6 000萬公頃,每公頃平均產草92千克,另外1 600萬公頃分佈在沙漠和半沙漠地帶,每公頃平均產草92千克。從事畜牧業人口約200萬,畜牧業產值約21億美元。畜牧業生產尚不能滿足國內需求,每年仍需進口一定數量的牛羊肉,有少量牛、羊皮、羊腸衣出口。

鐵路總長9 500千米,在西南亞各國中位居第二。其中幹線7 265千米,支線和工業用線2 243千米。骨幹線路有以下3條:①縱貫幹線,從波斯灣的霍梅尼港經德黑蘭到裡海岸托爾卡曼港,全長1 400千米。是以南北海港為起訖點、聯系德黑蘭與石油產區和南北農業區為一體的全國性經濟大動脈。②東西幹線,西起大不裡士,東迄馬什哈德,還可進而向兩端延伸,東通土庫曼斯坦,西連土耳其及南高加索各國,全長2 200千米。③西北—東南幹線,從首都德黑蘭經庫姆、伊斯法罕、亞茲德、克爾曼直抵紮黑丹,全長1 500千米。進而還可通連巴基斯坦。不過,國內運輸主要還是依靠公路,現有公路18萬千米,其中28.7%是瀝青路面。已經形成以德黑蘭為中心,聯系全國各大中城市、各地區以及各鄰國的公路網絡。有註冊機動車452萬輛,其中小轎車272萬輛(2004)。海運基本集中在波斯灣沿岸,90%以上的進出口物資通過這些港口吞吐。主要港口,波斯灣岸有霍梅尼港、佈什爾、阿巴斯港;波斯灣內有最大的原油輸出港哈爾克島;阿曼灣岸有恰赫巴哈爾;裡海岸有恩澤利港和托爾卡曼港。航空運輸日漸發達,有機場97個,包括辟有定期航線的航空港19個。德黑蘭和設拉子有國際機場。伊朗航空公司為最大的航空公司,在23個伊朗城市間擁有航班及通往海灣、亞洲和歐洲的數十條國際航線。這個公司還有一個子公司伊蘭航空旅遊公司。

地區經濟差異:①裡海沿岸區,氣候溫暖濕潤,主產水稻、棉花、煙草、小麥與豆類,還有桑茶和柑橘等。工業以輕紡業為主。②中部以德黑蘭為中心的工業區。全國大部分工業企業集中於此,部門較齊全。農業以綠洲農業為主。③波斯灣沿岸產油區。工業以采油、煉油和石油化工為主,並發展起鋼鐵、核能工業。農業以椰棗、柑橘為主。在灌溉區出產甘蔗和棉花。

外貿在經濟中占有重要地位,石油及其制品是主要出口商品,另出口地毯、棉花、皮革、幹果、化工產品等。進口以機器裝備、車輛、鋼材和食品等為大宗。主要貿易對象是歐盟及東亞國傢,包括意大利、德國、日本、中國、韓國等。20世紀80年代以來,同發展中國傢的貿易額有增長。進出口增長勢頭旺盛,其總額已從20世紀90年代初的180億美元逐步攀升過200億美元、300億美元和400億美元大關;2004年轉口貿易達108.81億美元同比增長23.2%。其中原油及其制品,占出口總額的80%~85%。近年特別看重和擴展非石油產品的出口,主要有金屬礦石、皮革、地毯、水果、幹果及魚子醬等。主要進口產品為糧油、食品、藥品、運輸工具、機械設備、化工原料、飲料及煙草等。外國投資額度不多。1994年設立經濟特區。2000年8月,議會通過《吸引和保護外國投資法》草案總則。2004年,引資總額21億美元(52個項目),其中19.56億美元是工礦項目。

圖5 伊朗內陸草原的牧場

圖5 伊朗內陸草原的牧場

國傢對國民實行巨額補貼的福利政策,每年為人民基本生活必需的補貼約7萬億裡亞爾。城市98.35%的傢庭使用自來水,99.73%有電;全國有醫院724所,病床9.4萬張,診所1.7萬個,從業醫生3.7萬人,其中外國醫生350人。平均約2 200人有1名醫生(2001)。將近90%的傢庭擁有自己的住房。但統計表明,14.8%的城市人口和16.8%的農村人口仍處於貧困線以下。

文化 教育基本普及,6歲以上受教育人口占全國人口的86.5%。實行中、小學免費教育,有中、小學生1 971萬人(2001)(小學生946萬,中學生1 025萬)。重視高等教育,1989年制訂瞭高教五年計劃,通過提供貸款及其他必要措施,鼓勵民辦高等院校。全國共有各類高等院校346所,在校大學生近340萬人。德黑蘭的正規大學超過10所,其他設立正規大學的城市有10多個。公共教育支出占GDP的4%。新聞出版事業:截至2011年年底,有各種刊物1 700多種(大多數在德黑蘭出版)。主要報紙有:《世界報》、《消息報》、《伊斯蘭共和國報》、《虔誠者報》、《使命報》、《和平報》和英文版的《德黑蘭時報》、《伊朗新聞報》等。伊斯蘭共和國通訊社是唯一的官方通訊社(其前身是1979年革命前的波斯通訊社)。1966年成立瞭國傢廣播電視臺,1979年改名為伊朗伊斯蘭共和國聲像組織。電臺用波斯語、阿拉伯語、英語、法語、德語及漢語等25種語言對外廣播。電視有7個臺播放節目,並經3個衛星臺向海外播出。

對外關系 奉行獨立、不結盟的對外政策,反對霸權主義、強權政治和單極世界,主張建立公正的國際政治經濟新秩序。願在相互尊重和平等互利的基礎上,同所有國傢發展關系。近年來積極改善和發展同阿拉伯國傢特別是海灣地區等周邊國傢的關系;重視同西歐、日本等國的交往和經貿聯系,要求美放棄敵視政策以改善伊美關系。主張取消聯合國安理會常任理事國的否決權,主張不同文明之間的對話。認為以色列是中東地區局勢緊張的主要根源,但明確宣佈,不采取幹擾和阻礙中東和平進程的行動,願成為海灣地區的一個穩定因素。積極發展同俄羅斯的睦鄰友好關系,與俄建立密切的軍工、軍貿合作關系。

中伊間交往可追溯到公元前2世紀。西漢的外交活動傢張騫曾派副使前來,並打通中國經此西行的萬裡交通線,即“絲綢之路”。繼而兩大文明古國間的來往頻繁,史不絕書。中華人民共和國建立後,雙方於1971年8月16日建交。1979年伊朗伊斯蘭共和國建立後,兩國關系繼續發展。