中國臺灣劇作傢、文藝和戲劇理論傢。本名公偉。生於南昌,卒於臺北。1941年入廈門大學,初習工程,後改學銀行。畢業後於1946年赴臺灣,在銀行任職,並在臺灣藝專等院校任教,講授戲劇及藝術理論。曾任臺灣中國文化大學藝術研究所教授,藝術學院教授、戲劇學系主任、教務長等職,並擔任過臺灣“中國話劇欣賞演出委員會”主任委員等社會職務。所著劇作14種,主要有《來自鳳凰鎮的人》(1963)、《孫飛虎搶親》(1965)、《碾玉觀音》(1967)、《《紅鼻子》(1969)、《申生》(1971)、《一口箱子》(1973)、《我們一同走走看》(1979)、《大樹神傳奇》(1985)、《重新開始》(1993)等。重要的文藝戲劇理論著作有《詩學箋註》(1966)、《藝術的奧秘》(1968)、《戲劇論集》(1969)、《戲劇原理》(1992)等。

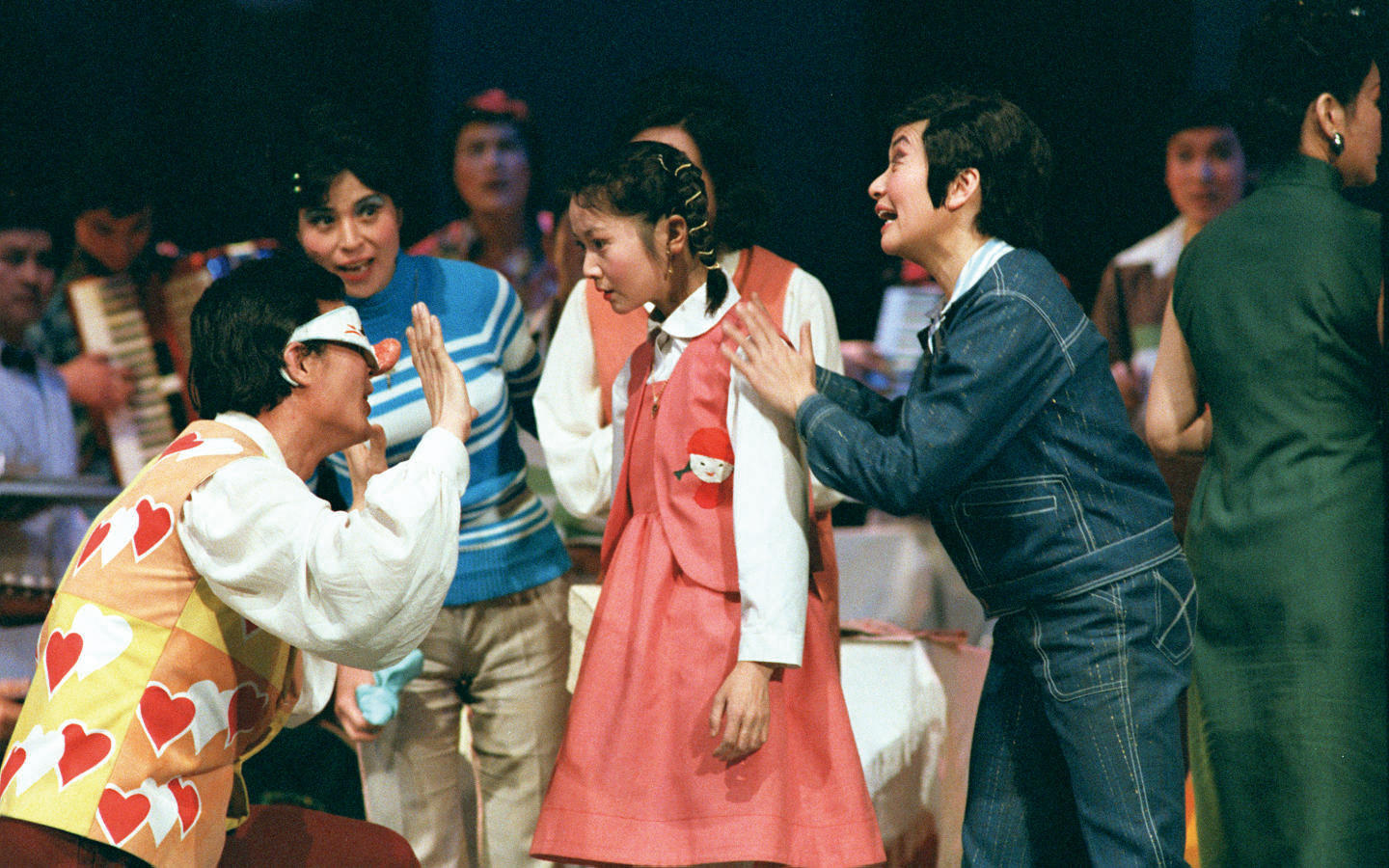

現代話劇《紅鼻子》劇照(中國青年藝術劇院演出)

現代話劇《紅鼻子》劇照(中國青年藝術劇院演出)

姚一葦視野廣闊而勇於探索。他的劇作題材多樣,但無論寫歷史或現代的故事,都表現瞭對生活的思考,特別是對人生意義與價值的探討,從劇作的內容到形式都追求一種融會中西戲劇精髓的藝術表現。他經常在一個純粹中國式的故事框架中,鑄入一些現代的、嶄新的思想或意念。如《紅鼻子》中年輕的主人公神賜傳奇般的經歷,《一口箱子》中流浪兄弟莫名其妙的遭遇,都在喜劇式的描寫中透出悲劇的底蘊,揭示瞭人性與人的生存處境的關系、傳統與現代的關系等哲理;即使在《申生》、《碾玉觀音》等歷史題材作品中,也通過善惡、美醜的對比和較量,表現當代人的反思和對於人類美好理想的追求。在舞臺形式上,他不但善於從中國的戲曲、歌舞、皮影、鼓書、雜耍等傳統藝術中汲取藝術手段,而且大膽借鑒外國的面具、啞劇、歌隊、象征手法等各流派的戲劇技法,從寫實到抽象,無不成功地拿來為體現內容服務。他的作品清新可喜,意蘊無窮,深受讀者和觀眾喜愛。