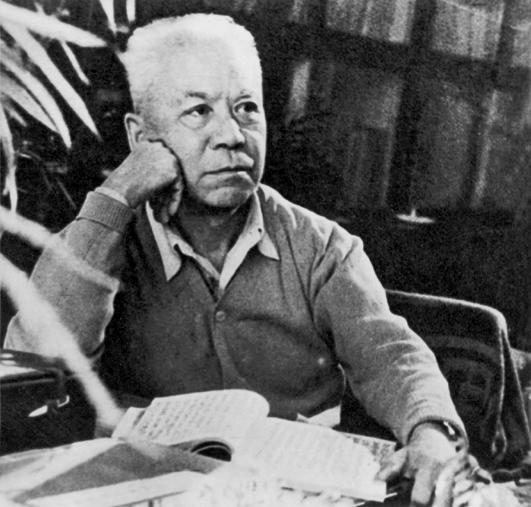

中國小說傢。原名姚冠三,曾用筆名雪痕、冬白等。河南鄧縣(今鄧州)人。卒於北京。幼年傢貧。1929年考入河南大學法學院預科,並開始發表作品。1931年因參加學潮被學校開除。此後到北平等地,以投稿、教書、編輯為生。抗戰爆發前夕,在《文學季刊》、《光明》等報刊上發表小說10餘篇。1937年七七事變後,到開封與人合作創辦《風雨》週刊,任主編。曾赴徐州前線採訪,寫有報告文學《戰戰地書簡》。1938年春到武漢,參加第五戰區文化工作委員會,從事抗日文化活動。這期間創作瞭反映農民在抗戰大潮中覺醒和成長的短篇小說《差半車麥秸》。作品以采用鮮活的群眾語言為顯著特色,被認為是抗戰文藝的力作。1939年,長篇小說《春暖花開的時候》在胡繩主編的重慶《讀書月報》上連載。作品人物性格鮮明,生活氣息濃厚,反映青年知識分子在抗戰初期的思想動態,較有影響。同時還創作瞭中篇小說《牛全德與紅蘿卜》。1943年,在重慶當選中華全國文藝界抗敵協會理事。1945年應聘擔任國立東北大學(時在四川三臺)中文系副教授。同年,創作瞭描寫豫西農村“土匪”生活的長篇小說《長夜》。作品塑造瞭一些有血有肉的“強人”形象,富於傳奇色彩。1949年以後,曾在上海私立大夏大學教書。1951年回鄭州。1953年遷居武漢,成為專業作傢。1957年被錯劃為“極右分子”,下放到武漢郊區農場勞動,在逆境中開始創作長篇歷史小說《李自成》。1978年後曾任湖北省文聯主席、中國當代文學學會會長等職。

《李自成》是姚雪垠花費40餘年心血寫成的一部“長河式”巨著。小說從崇禎十一年(1638)寫起,表現明末李自成起義由困厄到興盛,復由勝利到失敗這一歷史悲劇的發展過程。全書共5卷12冊,330萬字。前3卷分別於1963年、1976年和1981年出版,第4、5卷於1999年作者逝世幾個月後出版。第2卷於1982年獲首屆茅盾文學獎。小說描繪瞭中國農民戰爭的歷史畫卷,生動地反映瞭明朝末年復雜的社會歷史局面,規模宏大,氣勢磅礴,籠罩著濃鬱悲涼的歷史氛圍。全書人物繁多,塑造瞭李自成、張獻忠、崇禎皇帝等一系列藝術形象,所涉及的社會生活內容復雜寬廣。結構上采用保證主線、兼寫各方、多線條復式發展、蛛網式縱橫交錯、具體歸結為若幹單元的方法,這種結構既宏大復雜,又舒卷自如。同時還吸收瞭中國古典小說張弛有致、講究節奏、筆墨多變的長處:時而金戈鐵馬,愁雲慘霧,緊張得透不過氣來;時而小橋流水,風和日麗,令人心曠神怡。在當代長篇小說創作美學特別是結構藝術方面作出瞭重要貢獻。但由於創作時間很長,其間難免有文思不屬之處,若幹筆墨失之拖沓。

姚雪垠還有學術論著《崇禎皇帝傳》(1948)、《試論〈儒林外史〉的思想性》(1954)等。

推薦書目

楊建業. 姚雪垠傳: 史海文心. 太原: 北嶽文藝出版社, 1994.