中國古代官吏辦理公務的處所。《周禮》稱官府,漢代稱官寺,唐代以後稱衙署、公署、公廨、衙門。

衙署位置 衙署是城市中的主要建築,對城市規劃和城市景觀有重要影響。京城衙署,自三國時起,大多有規劃地集中佈置。曹魏鄴城、北魏洛陽城主要衙署在宮前大道兩側。隋隋代大興城(見長安)在宮城前建皇城,城內南北七街,東西五街,分列衙署,均南北向。北宋開封城後期在宮前大道兩側的橫街上佈置衙署,亦為南北向。以後又在宮前兩側建尚書省和中書省、樞密院。金中都衙署佈置仿北宋後期。明初建南京城(見明南京城)時,衙署建在宮前大道兩側,東西相對。明正統七年(1442)建北京衙署時,因襲南京形制,建在大明門內千步廊東西外側,各前後二排,均東西向。

地方衙署自漢代以來多集中建於附屬於大城的小城內。唐代稱小城為子城、牙城或衙城。節度使駐節的州府城衙城正門稱“鼓角樓”,設鼓角旌節,屋頂可以用筒瓦、鴟尾,下開兩個門洞,俗稱雙門。府縣子城正門和無子城的衙署前正門稱譙樓或譙門,上設鼓,兼為城市報時建築(見鐘鼓樓)。宋代府縣譙門前建二亭,統名為“頒春”、“宣詔”,是名義上的接詔佈政場所。子城內衙署居中,署後附官邸。周圍佈置屬官公廨、屬官住所和軍營、倉庫等。子城戰時可設防,又是軍事據點。宋代州府衙署也有因無子城而分散設立的。元滅宋後,下令毀天下城墻,明代重建時,一般不再建子城。洪武二年(1369)定制,地方衙署集中建在一處,同署辦公,以便互相監督。現存始建於明代的官署多在城市中心偏北,前臨街衢。清代衙署沿襲明制。

平面佈局 衙署都是庭院式佈局,和同時期的宮殿、寺廟、第宅相似,建築規模視其等第而定。衙署中主要建築為正廳(堂),唐代以前稱聽事,設在主庭院正中。廳前設儀門、廊廡,一至數重不等,除供使用外,兼示威儀、等第。遇有重要情況開啟正門,使用正廳。長官辦理公務多在正廳的附屬建築中。屬官的辦公處所視衙署大小而定,小者即在正廳兩廂,大者在主庭院側另建院落。衙署內有架閣庫保存文牘、檔案,有的還有倉庫。地方府、縣衙署中常附有軍器庫、監獄。在京衙署,署內多不建官邸。京外衙署附設官邸,多建於衙署後部或兩側,供官員和眷屬居住。明代以後,地方府縣衙署內常建土地祠。

衙署實例 漢以前的衙署具體情況不詳。唐宋以後大體可考。

漢代 西漢長安最重要衙署是丞相府。四面辟門,門外建闕,主體建築稱“百官朝會殿”,殿西有王公百官更衣處,體制近於宮殿,但附有官邸和車馬廄、客館、奴婢舍等建築。漢代地方衙署在和林格爾漢墓壁畫護烏桓校尉幕府圖中有具體形象。畫有倚大城一角的小城內的衙署,包括倉庫、軍營,反映出屯軍城市衙署的特點幕府有南門、東門,南門外有闕。庭院正中設廳堂,堂前左右有長廡和廂房,當是僚屬、賓客所居。堂後小屋,內坐婦人,當為居室。堂左右有門通後院,院內三面長廡。幕府西側別院為庖廚,東院為營房。

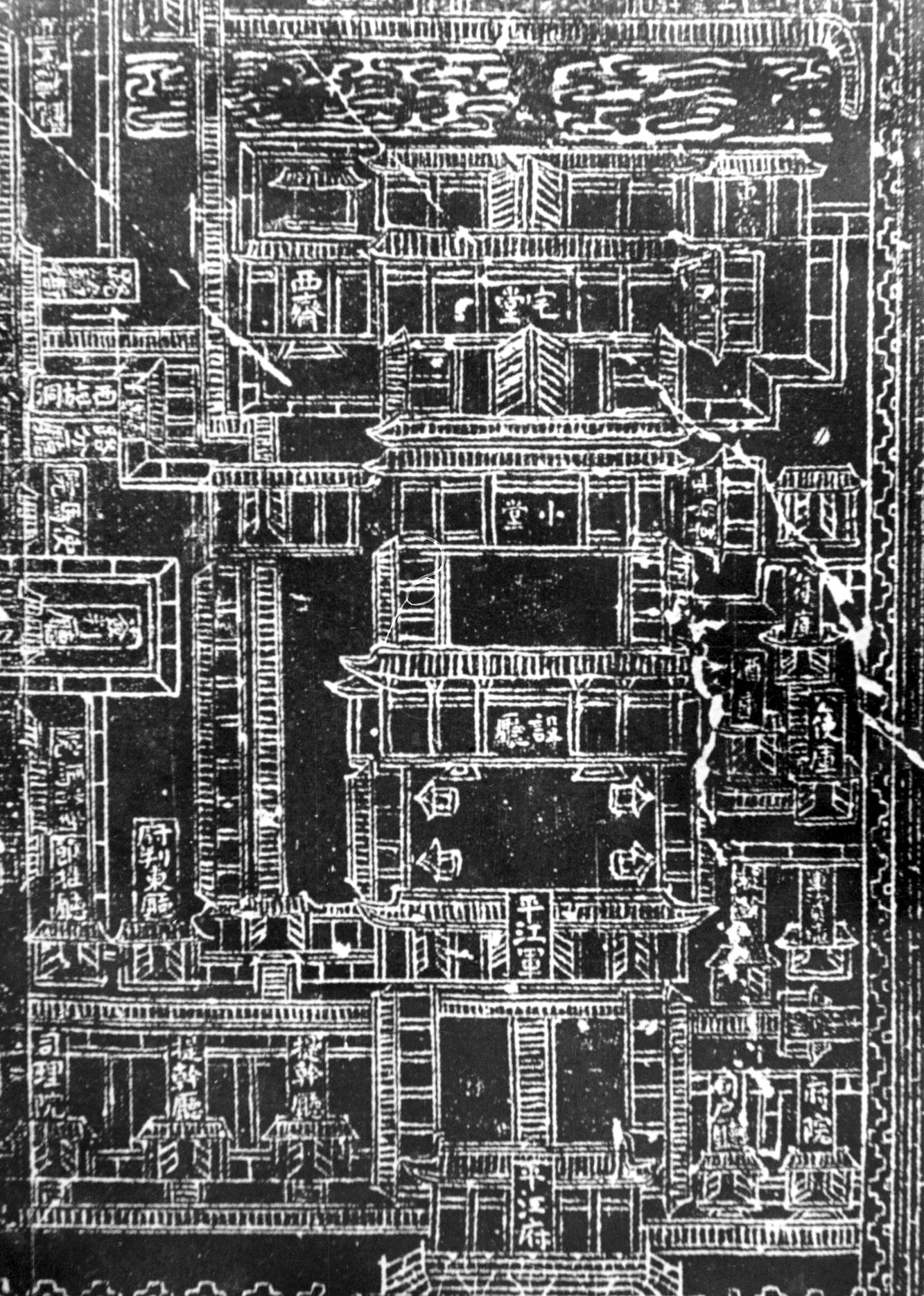

圖1 宋平江府圖碑中的府衙

圖1 宋平江府圖碑中的府衙

唐代 唐代以後中央和地方衙署多在主庭院外圍建若幹小院落,分幾路佈置。唐長安尚書省中路主庭院內建尚書令廳,稱“都堂”。主庭院兩側建築並列三路,以巷相隔,每路的前後各串連四個小院,共有24院,是尚書六曹的公廨。

宋代 北宋崇寧二年(1103)在開封城所建尚書省是李誡據唐制改建的,分三路。中路有二重門,第一重稱尚書省門,第二重稱都省門,即主庭院正門。門面闊五間,門兩側的廊各五間,連東西廡各20間。主廳是工字廳,前廳九間,為都堂,後廳為議事廳。穿廊東西各有廂房五間,是五府位。都省門外兩側各有門,分通六部公廨。

圖2 河南南陽內鄉縣衙,始建於元大德八年(1304),明初重建,後又屢次擴建

圖2 河南南陽內鄉縣衙,始建於元大德八年(1304),明初重建,後又屢次擴建

南宋紹興三年(1133)重建的平江府治是唐宋時期整個子城作為衙署的實例(圖1)。子城有南、北二門,南門內軸線上佈置府署和府邸。署由廊廡圍成庭院。庭北正中正廳稱“設廳”,以宴設將士得名。設廳後面為丁字形小堂。設廳、廊廡、小堂為長官辦公之處。小堂後工字形的宅堂和東齋、西齋是府邸。邸北有池塘、園圃,散列軒亭,並可北通城上的齊雲樓。唐宋時代州郡有供官吏宴會用的樓,稱“郡樓”,或建在官署中,或建在風景優美處所。齊雲樓即屬郡樓性質。府署前兩側整齊佈列五個小院,是屬官廨署。西部多是軍事機構,還有練兵的教場和制造軍器的作坊院落。平江子城和衙署重建於宋、金交戰之際,還保留著兼作軍事據點的特征。

明代 明正統七年(1442)在北京皇城千步廊側建的中央各部院衙署,佈局基本一致,都是正堂為五間工字廳,兩側建若幹院落。以吏部為例,總平面呈矩形,分前後兩部。前部外門三間,門內分三路。中路是以面闊五間工字形正堂為中心的主庭院,前有三間的儀門,左右各有東西廡16間,正堂左右各有二小堂。左右兩路各為六個院落,與中路以巷道相互間隔,是各職能司的公廨。後部為倉庫。

明洪武年間《蘇州府志》所載蘇州府署可作明初地方衙署實例。府署是一個矩形大院,南面設門,門內分前後二部。前部建左、中、右三路建築。中路是兩進主庭院,第一進庭院北面正堂和推官廳、經歷司廳並列,三廳之後為第二進庭院,設後堂和東西廂房。左右兩路各建五個院落,為架閣庫、公廨和通判等官吏住宅。後部三個院落東西並列,與前部以巷道相隔,是知府和同知住宅。整個官署佈局是按明洪武二年頒佈的州縣公廨圖式改建的,前分三路,後列三宅,有縱橫巷道,佈置整齊,分區明確。明代地方志書中常有公廨圖,規模有大小,但佈局與蘇州府治近似。