中國畫傢、美術教育傢。

生平 徐悲鴻生於江蘇宜興(現為市)屺亭橋鎮,卒於北京。其父徐達章系當地知名畫師。徐悲鴻幼從傢學,

17歲在宜興女子師範等學校任圖畫教師。1916年入上海震旦大學法文系半工半讀,課餘苦修素描。暑期應聘到哈同花園作作畫,與

康有為、廉南湖等結識。翌年5月,赴日本學習美術,與蔣碧微結婚;年底回國,應聘任北京大學畫法研究會導師,受新文化運動影響,接受民主與科學思想。在北京期間他經常欣賞和研究古代繪畫,非常崇尚唐宋畫風,從中汲取營養。1919年3月,偕蔣碧微赴法國留學,入巴黎國立高等美術學校,師從達仰,同時入C.柯羅的學生的畫室受教。留學期間曾赴德國訪問柏林美術學院,並先後去英國、比利時、瑞士、意大利等國,參觀各大博物館、美術館和美術遺址,悉心觀摩和研究歷代藝術傑作,並臨摹

E.德拉克洛瓦、

P.-P.普呂東、

倫勃朗等大師的作品。1927年春回國,受

田漢之邀出任上海南國藝術學院美術系主任,同時受聘為中央大學藝術系教授,在教學與創作中,提倡

寫實主義,抨擊形式主義。1929年9月,由

蔡元培推薦,受聘擔任北平大學藝術學院院長,曾親自拜訪並聘請畫傢

齊白石出任該院教授,當年即返南京。1930年完成油畫

《田橫五百士》,翌年完成中國畫《九方皋》,1933年完成油畫

《徯我後》,開中國歷史畫一代新風。1933年1月至1934年8月,受歐洲諸國之邀,先後赴法國、比利時、意大利、德國及蘇聯舉辦中國美術展覽和個人畫展,蜚聲國際畫壇。回國後繼續倡導現實主義美術,向國內介紹俄國

巡回展覽畫派,並投身於抗日救亡文化運動。1936年冬到桂林作畫,並開始創辦美術館,先後創作《晨曲》、《逆風》、《風雨雞鳴》、《漓江春雨》等國畫作品。1937年春赴長沙、廣州、香港舉辦個人畫展,10月回到重慶中央大學繼續任教。同年創作國畫《巴人貧婦》、《巴人汲水》等。1938年底再次到香港舉辦個人畫展,然後赴新加坡舉辦籌賑畫展,宣傳抗日救亡,並將所賣全部畫款捐獻給祖國以救濟難民。1940年春應印度詩人和畫傢

R.泰戈爾之邀赴印度國際大學講學,並舉辦畫展,將所籌畫款全部捐寄祖國。隨後赴大吉嶺,創作國畫

《愚公移山》。1940年底再次赴新加坡,翌年在馬來亞舉辦籌賑畫展,將所得巨額收入全部捐獻祖國。1941年底回國後,在昆明舉辦勞軍畫展,以賣畫全部收入慰勞前方抗日將士。1942年夏回到重慶中央大學繼續從事教學與創作,並著手籌辦中國美術學院。1943年春末在重慶舉辦畫展,展出歷年創作的中國畫、油畫的代表作及素描作品。1945年2月,在

郭沫若起草的《陪都文化界對時局的進言》上簽名。8月,與蔣碧微離婚,不久與廖靜文結婚。1946年8月到北平,出任

國立北平藝術專科學校校長,加入進步美術傢組織的北平美術工作者協會,並擔任該會名譽會長。1949年3月,受邀請作為新中國的代表前往佈拉格出席保衛世界和平大會。7月,在中華全國文學藝術工作者代表大會上當選為全國文聯常務委員、中華全國美術工作者協會主席。9月,應邀出席中國人民政治協商會議,隨後被政務院任命為

中央美術學院院長。

17歲在宜興女子師範等學校任圖畫教師。1916年入上海震旦大學法文系半工半讀,課餘苦修素描。暑期應聘到哈同花園作作畫,與

康有為、廉南湖等結識。翌年5月,赴日本學習美術,與蔣碧微結婚;年底回國,應聘任北京大學畫法研究會導師,受新文化運動影響,接受民主與科學思想。在北京期間他經常欣賞和研究古代繪畫,非常崇尚唐宋畫風,從中汲取營養。1919年3月,偕蔣碧微赴法國留學,入巴黎國立高等美術學校,師從達仰,同時入C.柯羅的學生的畫室受教。留學期間曾赴德國訪問柏林美術學院,並先後去英國、比利時、瑞士、意大利等國,參觀各大博物館、美術館和美術遺址,悉心觀摩和研究歷代藝術傑作,並臨摹

E.德拉克洛瓦、

P.-P.普呂東、

倫勃朗等大師的作品。1927年春回國,受

田漢之邀出任上海南國藝術學院美術系主任,同時受聘為中央大學藝術系教授,在教學與創作中,提倡

寫實主義,抨擊形式主義。1929年9月,由

蔡元培推薦,受聘擔任北平大學藝術學院院長,曾親自拜訪並聘請畫傢

齊白石出任該院教授,當年即返南京。1930年完成油畫

《田橫五百士》,翌年完成中國畫《九方皋》,1933年完成油畫

《徯我後》,開中國歷史畫一代新風。1933年1月至1934年8月,受歐洲諸國之邀,先後赴法國、比利時、意大利、德國及蘇聯舉辦中國美術展覽和個人畫展,蜚聲國際畫壇。回國後繼續倡導現實主義美術,向國內介紹俄國

巡回展覽畫派,並投身於抗日救亡文化運動。1936年冬到桂林作畫,並開始創辦美術館,先後創作《晨曲》、《逆風》、《風雨雞鳴》、《漓江春雨》等國畫作品。1937年春赴長沙、廣州、香港舉辦個人畫展,10月回到重慶中央大學繼續任教。同年創作國畫《巴人貧婦》、《巴人汲水》等。1938年底再次到香港舉辦個人畫展,然後赴新加坡舉辦籌賑畫展,宣傳抗日救亡,並將所賣全部畫款捐獻給祖國以救濟難民。1940年春應印度詩人和畫傢

R.泰戈爾之邀赴印度國際大學講學,並舉辦畫展,將所籌畫款全部捐寄祖國。隨後赴大吉嶺,創作國畫

《愚公移山》。1940年底再次赴新加坡,翌年在馬來亞舉辦籌賑畫展,將所得巨額收入全部捐獻祖國。1941年底回國後,在昆明舉辦勞軍畫展,以賣畫全部收入慰勞前方抗日將士。1942年夏回到重慶中央大學繼續從事教學與創作,並著手籌辦中國美術學院。1943年春末在重慶舉辦畫展,展出歷年創作的中國畫、油畫的代表作及素描作品。1945年2月,在

郭沫若起草的《陪都文化界對時局的進言》上簽名。8月,與蔣碧微離婚,不久與廖靜文結婚。1946年8月到北平,出任

國立北平藝術專科學校校長,加入進步美術傢組織的北平美術工作者協會,並擔任該會名譽會長。1949年3月,受邀請作為新中國的代表前往佈拉格出席保衛世界和平大會。7月,在中華全國文學藝術工作者代表大會上當選為全國文聯常務委員、中華全國美術工作者協會主席。9月,應邀出席中國人民政治協商會議,隨後被政務院任命為

中央美術學院院長。

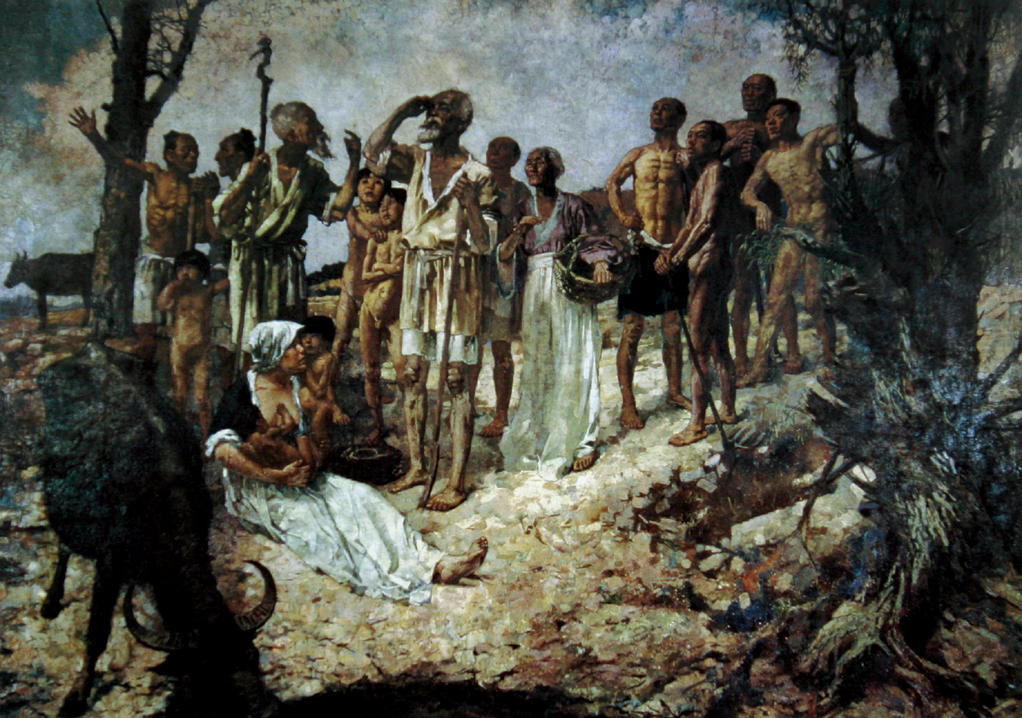

圖1 《徯我後》(1930~1933)

圖1 《徯我後》(1930~1933)

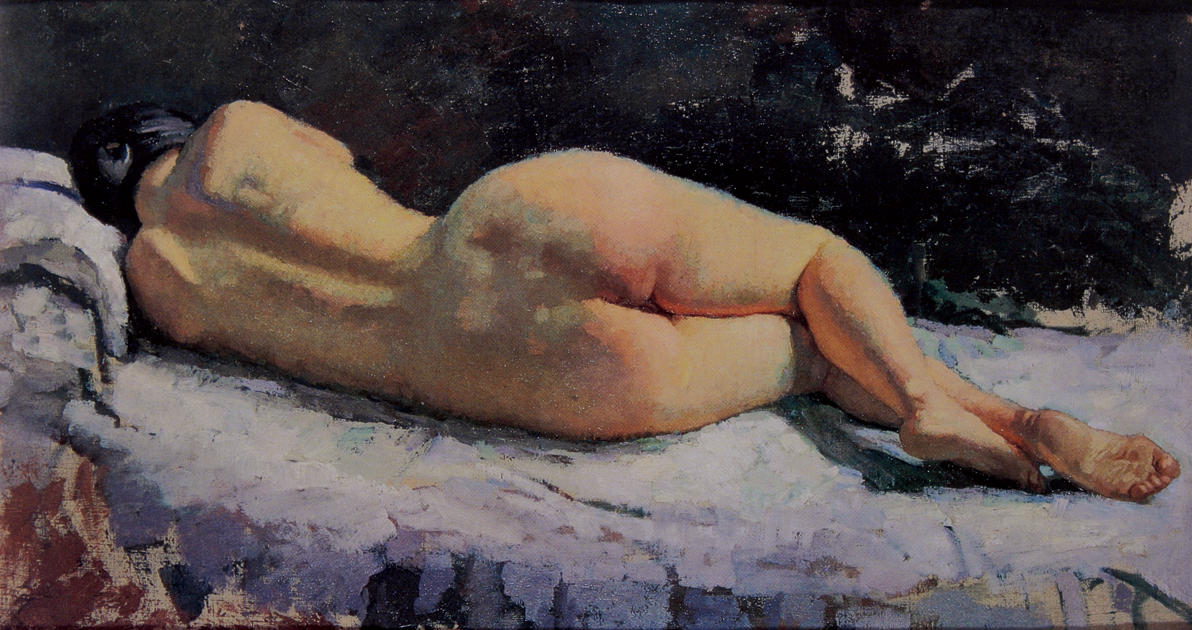

繪畫創作 徐悲鴻一生創作數千件中國畫、油畫和素描作品。北京徐悲鴻紀念館收藏著他各個時期的作品1 000餘件。其創作活動大致分4個時期:①旅歐時期(1919~1927)。徐悲鴻初到法國留學時,現代主義諸流派正風靡巴黎,但他遵循導師贈言“勿慕時尚,毋甘小就”,悉心研究歐洲文藝復興以來的藝術名作,刻苦錘煉繪畫技巧。1924年前後,對繪畫規律進一步融會貫通,藝術漸臻於成熟,1926年進入第一個創作高峰,這個時期的油畫創作主要有《老婦》、《持棍老人》、《撫貓》、《自畫像》、《簫聲》、《黃震之像》以及《男人體》、《女人體》等習作。他留下的近千幅素描,也大部分是這個時期的作品。②盛期(1928~1936)。這一時期,他的創作極豐,形成明確的現實主義藝術風格,在中國現代繪畫史上獨樹一幟,代表作有油畫《田橫五百士》(1928~1930)、中國畫《九方皋》(1931)、油畫《徯我後》(1930~1933)等。這些作品集中體現瞭他的愛國主義和人道主義創作思想,代表著他一生的主要創作道路。在中國畫創作上,這一時期的作品數量多且成就高,畫的較多的是馬、牛、獅、雀等,造型精練,生動傳神。③抗戰時期(1937~1945)。是徐悲鴻藝術創作的鼎盛時期。先後創作瞭中國畫《風雨雞鳴》(1937)、《漓江春雨》(1937)、《巴人汲水》(1937)、《群馬》(1940)、《愚公移山》(1940)、《泰戈爾像》(1940)、《奔馬》(1941)、《靈鷲》(1941)、《群獅》(1943)等著名作品。這一時期,也是畫傢在思想上和藝術風格上高度成熟的時期,西畫塑造形體的技巧與中國畫筆墨的融合尤其在動物題材作品中有較完美的體現。七七事變後,國難當頭,徐悲鴻以畫筆投入抗日救亡鬥爭。他畫躍起的雄獅、長征的奔馬、威武的靈鷲、展翅的雄鷹等,表達對中華民族奮起覺醒的熱切期望。他的中國畫巨作《愚公移山》取材於《列子·湯問》篇中的一個寓言,借以表現中華民族團結一心,堅韌不拔,打敗日本侵略者的信念。④後期(1946~1953)。這一時期,徐悲鴻在美術教育和繪畫創作上繼續堅持“師法造化,尋求真理”的藝術主張。他從解放區的美術創作中看到自己過去的不足,勇於接受革命真理,深入人民生活,表現戰鬥英雄、勞動模范和革命領袖人物,開拓瞭嶄新的創作領域。這一時期的主要作品有油畫《戰鬥英雄》、《海軍戰士》、《騎兵英雄邰喜德像》及中國畫《奔馬》,素描《毛主席在人民中》(畫稿)、《勞動模范》、《魯迅與瞿秋白》(畫稿)等。

圖2 作品《女人體》

圖2 作品《女人體》

圖3 作品《田橫五百士》(1928~1930)

圖3 作品《田橫五百士》(1928~1930)

美術主張 1920年在蔡元培主編的《繪學雜志》上發表的《中國畫改良論》,是他第一篇論述中國畫改良的重要著作。文中提出“古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可采入者融之”的著名主張,提倡寫實,反對抄襲。1929年發表《惑》、《惑之不解》等文,明確倡導現實主義,反對P.塞尚、H.馬蒂斯等人的藝術,又認為“美術之大道,在追索自然”。1932年著《畫范·序》,提出“新七法”:①位置得宜,②比例準確,③黑白分明,④動作或姿態天然,⑤輕重和諧,⑥性格畢現,⑦傳神阿堵。並指出:“茍有以藝立身之士,吾惟以誠意請彼追尋造化,人固不足師也。”1942年發表《新藝術運動之回顧與前瞻》一文,論及藝術的美與藝術傢的修養:“古今中外高貴之藝術傢,或窮造化之奇,或探人生究竟,別有會心,便產傑作”,“藝術傢應更求廣博之知識,以美備其本業,高尚其志趣與澄清其品格”。1947年先後發表《新國畫建立之步驟》、《當前中國之藝術問題》等,重申註重素描的嚴格訓練,提倡師法造化,反對模仿古人,指出:“藝術傢應與科學傢同樣有求真的精神”,“若此時再不振奮,起而師法造化,尋求真理……藝術必亡。”徐悲鴻繼承瞭中國古代畫論中關於“師法造化”的優良傳統,又強調瞭藝術傢追求真理、探究人生,藝術是真善美的統一等藝術觀點。

圖4 作品《奔馬》(1941)

圖4 作品《奔馬》(1941)

美術教育 徐悲鴻一生致力美術教育,有自己的一套明確的、完整的美術教育主張。他強調師法造化,重視繪畫基本技能的訓練,提倡科學精神。他所采取的辦學體制是學年制、年級制、學分制和畫室制的結合體,要求學生知識面廣、專業基礎深厚、文化修養豐富。在教學法上,他要求學生獨立思考,發揮主動的創造精神,全面發展。徐悲鴻對待學生誨人不倦、愛才如渴,親自培養瞭一批有成就的美術傢,如吳作人、艾中信、韋啟美、侯一民、李天祥、靳尚誼、詹建俊、劉勃舒等。他所建立起來的美術教育體系,在中國延續半個多世紀,至今仍有強大的力量。

出版有《徐悲鴻素描集》、《徐悲鴻油畫集》、《徐悲鴻彩墨畫集》等。北京建有徐悲鴻紀念館。