人力腳踏驅動的、至少有兩個車輪的陸地交通車輛,俗稱自由車、腳踏車或單車。自行車無噪音、無污染、重量輕、結構簡單、造價低廉、使用和維修方便,既能作為代步和運載貨物的工具,又能用於體育鍛煉,因而為人們所廣泛使用。

簡史 1818年,德國的B.K.von德賴斯發明木制、帶車把的兩輪自行車,依靠雙腳蹬地行駛(圖1)。1839年蘇格蘭的K.麥克米倫制成第一輛由曲柄連桿機構驅動後輪的鐵制自行車(圖2),用腳蹬踏板行駛。1861年法國的P.and E.米肖父子發明前輪大、後輪小、在前輪上裝有曲柄和能轉動的踏板的自行車(圖3),並於1867年在巴黎博覽會上展出,曾一度掀起自行車熱。1869年英國的W.F.雷諾首先用輻條來拉緊輪輞,用鋼管制成車架,並首先在輪輞上裝上實心的橡膠帶,使自行車的重量大大減輕(圖4)。1874年英國的H.J.勞森開始在自行車上采用鏈條傳動結構。但此時自行車仍是前輪大後輪小(圖5)。1886年英國的J.斯塔利在自行車上裝上車閘,使用滾子軸承,又將前輪縮小,使前後輪大小相同,並將鋼管組成菱形車架(圖6)。1888年英國的J.B.鄧洛普成功地將充氣輪胎應用在自行車上,顯著地提高瞭自行車的騎行性能。

1925年世界自行車產量已達200萬輛,其中英國占50%,成為當時的主要輸出國。其後自行車得到廣泛的發展,結構上也有瞭改進和提高。第二次世界大戰後,汽車工業高速發展,自行車生產受到影響。但到70年代,由於出現能源危機,世界上再次出現自行車熱,自行車生產又得到飛速發展。至80年代,全世界自行車年產量已超過8000萬輛,中國、日本、美國和西歐已成為世界自行車生產中心。全世界自行車擁有量已接近7億輛。

1884年中國出版的《申江勝景圖》記載瞭中國開始出現騎自行車的情景。1897年,中國開始從英國進口自行車。1937年日本人在中國上海、天津和沈陽三地先後開設自行車廠,但產量極微。1949年中國自行車年產量隻有1.5萬輛。至80年代,中國共有自行車制造廠60餘傢,自行車零部件廠千餘傢,基本上形成瞭完整的生產體系。1985年中國自行車年產量已超過3000萬輛,占世界首位。產品品種也發展到近百種。

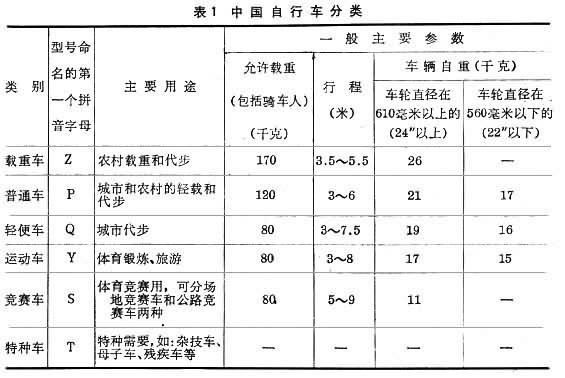

類別和型號命名 自行車的品種繁多,可以按不同的方法分類。按用途可分為載重車、普通車、輕便車、運動車和競賽車等。按使用對象可分為男車、女車和童車。按車輪直徑大小可分為28英寸車、27英寸車、26英寸車等。按車架等主體部件的用材可分為碳鋼車、合金鋼車、鋁合金車等。按車架的結構可分為桿疊車、可拆卸車和整體車等。此外還有雙人串列、健身、雜技等特種自行車。

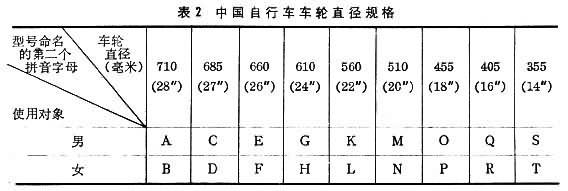

中國是按用途和車輪直徑特征的綜合分類法對自行車的類別和型號命名的。型號命名體現出車輛的類別,用兩個漢語拼音字母組成。第一個字母代表用途,第二個字母代表男用、女用和車輪直徑的大小(見表1和表2)。

表1 中國自行車分類 表2 中國自行車車輪直徑規格

表2 中國自行車車輪直徑規格

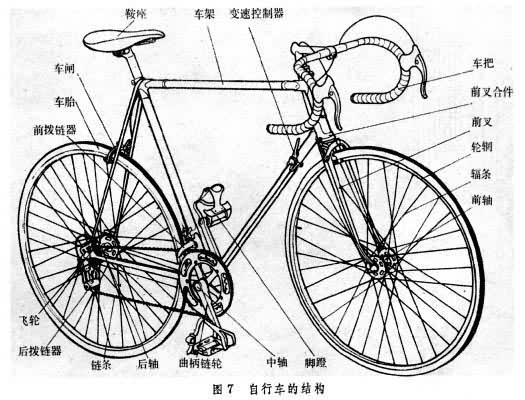

結構組成 自行車主要由車體部分、傳動部分、行動部分和安全裝置組成(圖7)根據需要可增加一些附件。4 個主要部分又可分解為車架、前叉、前叉合件、車把、前軸、中軸、後軸、曲柄鏈輪、腳蹬、飛輪、車輪(包括輪輞、車胎、輻條)、鏈條、鞍座、車閘、車燈、車鈴、反射器等部件。裝有變速機構的運動車和競賽車還裝備變速控制器、前撥鏈器和後撥鏈器等。自行車附件有衣架、支架、氣筒、保險叉、擋泥板等。,

車體部分 車體部分主要由車架、前叉、車把、鞍座和前叉合件等組成。前後輪中心距L、前叉傾斜角θ和前叉伸距T是自行車的主要參數(圖8)。一般說來,L值和T值大,θ值小,則車的穩定性好,車輛直線行駛的自復力強,但靈活性差。L值和T值小,θ值大,則靈活性強而穩定性差。設計時L值是根據騎車人的身材來選擇的,一般在900~1200毫米左右。θ值在65°~75°之間。T值決定於θ值、前叉翹度H和車輪的半徑R。T通常控制在前叉轉向軸線和前輪中心垂線的交點J與地面距離為車輪半徑的15~60%范圍之間。人體與車輛有3個接觸點,即鞍座點A、車把點B和中軸中心點C。ABC三個點組成一個三角形,三角形的邊長和形成的角度也是自行車車體部分的重要參數。AB和AC的長度影響騎行者有效發揮體力。BC的長度和傾斜程度決定騎行者的姿勢和騎行舒適性。

車架是用普通碳素鋼管經釬焊而成的菱形桁架結構。車架具有足夠的強度以承擔騎行者和運載貨物的重量以及來自地面的沖擊力。車架可制成彎管式、單管 U形和單管H形。為減輕重量,較為高級的自行車還用合金鋼或鋁合金來制造車架,並根據受力情況不同制成管壁厚度不等的不等壁管車架。有的車架和前叉帶有減震機構,成為避震式車架,有的車架可折疊和拆卸。有的競賽車的鋼管斷面是流線型的,以減小空氣阻力。在國際自行車競賽場上,已有用極輕的碳素纖維制成的薄殼型結構車架。

前叉通過有上下兩組滾珠軸承的前叉合件與車架相聯接,前叉在車架上可以靈活轉動。車把通過車把中心的斜楔式螺母,用旋緊把心絲桿的辦法固定在前叉的主管內,使之與前叉聯接成一剛性的轉向機構,以提供良好的操縱性能。車把的式樣有可調式和固定式兩種,均可在前叉立管中自由調節裝配高度。車把的作用不僅是操縱轉向,同時還起著使騎車人能發揮最大驅動力的支撐作用。根據車型和使用目的的不同,車把的形狀和尺寸也不同。

鞍座的長度和寬度、鞍面和鞍梁的結構是根據車型和騎行者的性別、習慣來決定的。鞍座通過一根鞍管與車架剛性聯接,以承受人體的全部重量,鞍座的高度可根據騎行者的需要調整。

傳動部分 由腳蹬、曲柄、鏈輪、中軸、鏈條和飛輪組成。騎車人的雙腳踩動腳蹬帶動曲柄作回轉運動,由鏈輪經鏈條傳到後軸的飛輪而帶動車輪旋轉。腳蹬踩動一周使車輪轉過的距離稱為行程。各種車型的鏈輪與飛輪的速比不同,可以達到不同的行程(表1)。飛輪是帶有鏈齒的單向棘輪,在行車滑行時能使腳蹬保持不動。利用飛輪可以自由地選擇起步時曲柄的位置。一般自行車的傳動速比是固定的,即行程是一個定值。但自行車在實際使用中,由靜止起步、或逆風行駛、或上坡騎行時都需要車輪有較大的轉矩,這時要求減小傳動速比。而在常速、順風和下坡騎行時,可以減小車輪的轉矩,這時要增大傳動速比來減少騎行者的疲勞。因此,較為高級的和特殊需要的自行車都裝有不同形式的變速傳動機構。常見的自行車變速機構有中軸變速、傳動鏈變速和後軸變速3種。

① 中軸變速機構:有兩種類型,一種是以可控可漲式小鏈輪組成象征大鏈輪來代替原有的鏈輪,改變由小鏈輪軸心運動軌跡的直徑來達到變速的目的,這種機構結構復雜,可靠性差、成本高。另一種是在中軸部位制成一個變速箱,這種機構占用部位大、傳動效率低。中軸變速機構未能得到大量應用。

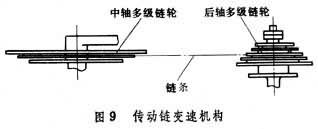

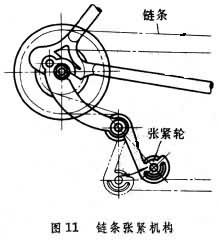

② 傳動鏈變速機構:是廣泛應用的一種變速機構,俗稱外變速機構。它通過中軸部位的多級鏈輪和後軸部位的多級飛輪以及鏈條的移位得到不同的傳動速比,以實現變速的目的(圖9)。這種機構變速范圍大,傳動效率高、工作可靠。當中軸鏈輪為3級,後軸飛輪為6級時,可得到18種速比,行程的變化可從2米變到10米左右,甚至更大,能滿足各種競賽車的要求。變速的動作是由撥鏈器來完成。裝在中軸鏈輪處的稱前撥鏈器,裝在後面飛輪處的稱後撥鏈器。撥鏈器通常是一個四連桿機構(圖10)。通過撥鏈器控制與扳手聯接的鋼繩來改變四連桿機構對角線中心距,並通過撥鏈導板改變鏈條位置。後撥鏈器的鏈條導向板上通常還裝有兩個活動的鏈條張緊輪(圖11),用以調節鏈條的長度,使傳動鏈在任何一種搭配情況下都能保持規定的鏈條緊度。撥鏈器一般為鋼制,競賽車上的撥鏈器多數用高強度鋁合金,甚至用高級輕質的鈦合金鋼材制造。

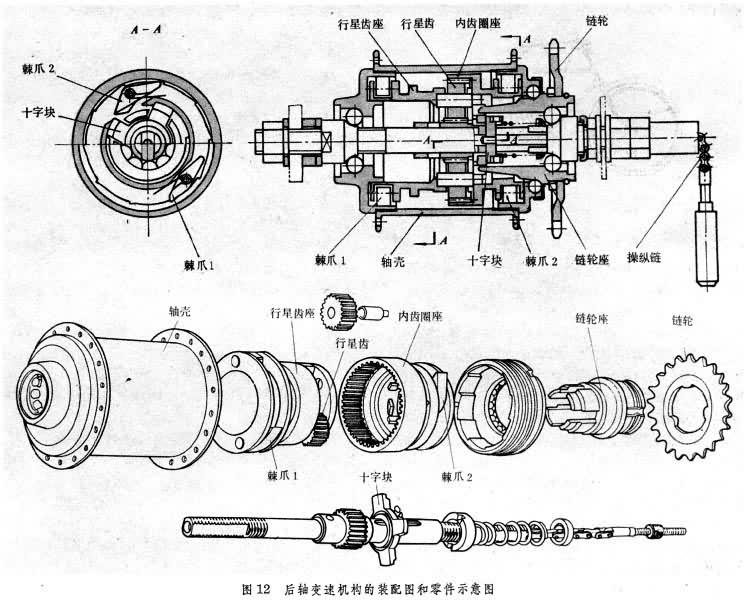

③ 後軸變速機構:在後軸殼內安置一組行星齒輪,俗稱內變速機構或加快軸。這種變速機構的變速范圍窄,檔次也少,一般為2~3級,但也有4~5級的。因是封閉型的,美觀易保養,這種機構在城市普通型和輕便型自行車上使用甚廣。圖12為3級變速的後軸變速機構工作原理和零件示意圖。變速機構的右端有一操縱鏈,與車把上變速搬把連接。改變搬把的位置,可使變速機構分別處在左、中、右三個位置,從而改變行星齒座和內齒圈座的運動規律,也就是改變鏈輪到軸殼的轉速比。十字塊向左時,鏈輪經鏈輪座、十字塊、行星齒軸心、行星齒、內齒圈座、棘爪又到軸殼,轉速比是3:4,增速為1.333倍。十字架在中間時,鏈輪經鏈輪座、十字塊、內齒圈座、棘輪又到軸殼,轉速為1:1。十字塊向右時,鏈輪經鏈輪座、十字塊、內齒圈座、行星齒、行星齒座、棘爪1到軸殼,轉速比為4:3,減速為0.75倍。

除這3種變速機構外,還有將傳動鏈變速和後軸變速混合使用的變速裝置。

自行車傳動所用的鏈條為套筒式滾子鏈。直接單級傳動的鏈條一般采用1/2″×1/8″的規格,少數用5/8″×1/8″規格。傳動鏈變速機構多采用1/2″×3/32″規格的小片鏈條。這種薄型的小片鏈條還具有一定的側向柔性,能使前後鏈輪在非一直線運行時保持良好有效的傳動。

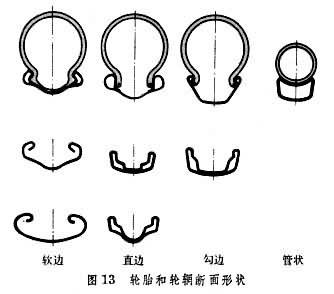

行動部分 即前後車輪,通常由前後軸部件、輻條、輪輞和輪胎組成。車輪的重量和輪胎的花紋、規格、質量等都影響騎行的輕快性和舒適性。輪輞和輪胎的重量一般盡量減輕,以使騎行輕快。輕質輪輞用鋁合金制造。輪輞通過輻條與前後軸聯接。對競賽車來說,高速運轉中輻條的空氣阻力是不可忽視的,在國際自行車競賽場上已出現用高強度、輕質量的碳素纖維制成的沒有輻條的平板式車輪,使軸殼輻條和輪輞變成一個整體。為減少裝配工作量和降低成本,有的自行車生產廠用高強度塑料制造有輪輻的一體式車輪,並已大量運用於車輪直徑較小的自行車上。輪胎的直徑和斷面是根據自行車的品種型號和使用要求決定的。輪胎斷面形狀和與其配用的輪輞有關,可分為軟邊、直邊、勾邊和管狀4種(圖13)。軟邊輪胎的斷面能承受較大的載荷,胎面較厚,耐用,大都用於載重車上。直邊輪胎的重量輕,但受載量小,大都用於城市用的普通車、輕便車和運動車上。勾邊輪胎多數用於斷面較寬、輪徑較小的自行車上,彈性好,騎行舒適。這3種輪胎均有內外胎之分,內胎是一條密封的橡膠管,內部充氣。外胎用橡膠配以棉紗或錦綸絲等制成,以保護內胎並與地面接觸。管狀輪胎的內外胎做成一體,主要用於競賽車上。

安全裝置 主要是制動器,即車閘,其次還有照明設備和鳴號裝置等。車閘是保證騎行者人身安全的重要裝置。中國和國際上對自行車制動性能的規定為:行程為5米或5米以上的自行車,在車速為24公裡/小時時應能在5.5米內制停;行程為5米以下的自行車,在車速為16公裡/小時時也應在5.5米內制停。車閘的種類繁多,基本上分為輪緣閘和軸閘兩類。

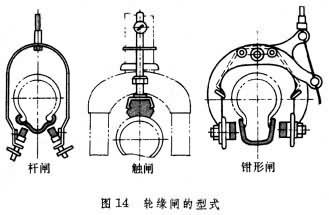

① 輪緣閘是通過機械杠桿、推桿、拉桿或鋼絲繩等直接將高摩擦系數的閘皮壓向輪胎或輪輞以使車輪制停的機構。輪緣閘有桿閘、觸閘和鉗形閘3種(圖14)。桿閘常用於普通車和輕便車,觸閘常用於帶後軸腳閘的自行車的前閘,鉗形閘常用於輕便車、運動車和競賽車。輪緣閘的結構簡單,維修和保養方便,被廣泛采用,但在車輪輪緣不正或雨天輪輞被沖濕摩擦系數降低時均會降低制動效果。一般輪緣閘均用鋼材制造。運動車和競賽車上用的鉗形閘多用鋁合金,以減輕重量,並做成流線型以減小空氣阻力。公路用的競賽車為瞭防止車輪輪緣變形,鉗形閘上還常裝有快卸機構。

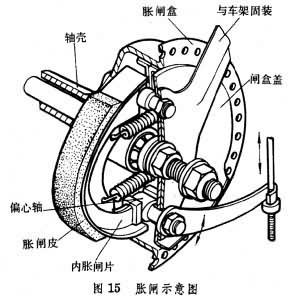

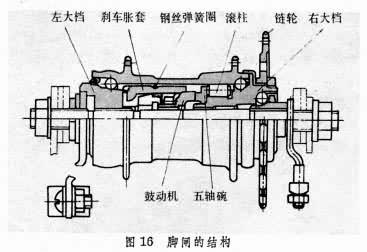

② 軸閘是用各種方式來制停軸殼的機構。這種車閘不受輪緣不正的影響,制動過程柔和平穩。軸閘又分為脹閘、抱閘、腳閘和盤閘。脹閘(圖15)原用於汽車和摩托車上。在軸殼上聯接一個脹閘盒,閘盒蓋與車架固定,內裝兩塊內脹閘片,上面裝有脹閘皮,通過杠桿或鋼繩轉動閘盒蓋上的偏心軸,迫使兩塊內脹閘片向兩面脹開,靠脹閘皮將旋轉的軸殼制停。抱閘是在軸殼上聯接一個抱閘盤,在離抱閘盤外面間隙很小的地方裝有抱閘皮(在抱閘盒內),通過杠桿或鋼繩的作用使抱閘皮直徑縮小,緊緊抱住旋轉的抱閘盤使軸殼制停。腳閘又稱倒閘,它與後軸聯成一體(圖16)。鏈輪向前轉動,右大檔轉動。右大檔左端為一個五爪型的超越離合器,使五個滾柱外脹而帶動軸殼向前進方向旋轉。需要制停軸殼時則倒轉鏈輪,超越離合器使五個滾柱失去外脹力和與軸殼的聯接作用。利用右大檔端面的五軸碗和鼓動機的斜面作用迫使鼓動機向左,剎車脹套受左大檔的管制而不能轉動。此時受左大檔和鼓動機的擠壓,利用兩端錐面擺脫原來外面的鋼絲彈簧圈的限制而外脹,使軸殼制停。盤閘原來也是汽車和摩托車用的車閘。它能排除脹閘、抱閘和腳閘等軸閘在連續長時間半制動狀態使用發熱後造成的制動效率降低甚至失靈的缺點,已較多地應用於運動類型的旅遊自行車上。盤閘有機械控制和液壓控制兩種,制動原理基本相同。軸殼的一邊裝有一副類似鉗閘的閘塊,利用機械杠桿原理轉動多頭斜楔的閘皮座或通過手捏將高壓油泵的高壓油輸入到閘皮座的油缸裡,迫使兩塊閘皮的間隙縮小,直至將聯在軸殼上的圓盤制停。

照明和反射裝置是自行車夜間安全行車的重要裝置。照明裝置利用蓄電池或發電機為騎行者照亮前方道路,有一定的照明亮度要求。反射裝置是一種防護裝置。受其他機動車輛的前燈照射時,它能反射出光亮,提醒對方註意。這種反射裝置分前方、側方和後方3種,分別規定使用白色、黃色和紅色,用以告示自行車的行駛方向,確保自身安全。此外,還有在輪胎側面貼上反射材料來替代側向反射器的。

發展趨勢 自行車正向輕(重量輕、騎行輕)、新(多品種、新款色、能拆卸、可折疊)、牢(高強度)、廉(采用新工藝新技術新材料、降低成本)的方向發展。例如:娛樂、體育鍛煉和競技用的越野性自行車,強度高,輪徑小,輪胎斷面粗、胎面帶有大齒爪,不怕撞、不怕摔,越野性能好,已成為廣大青少年喜愛的體育用品;成年人野外旅遊用的山地式自行車使用條件更為寬廣嚴格,要求更為輕便、耐用,還裝有變速裝置。高速公路競賽車則向流線型和更輕重量方向發展。

場地競賽車幾乎全部向平板式車輪方向發展。高層建築的居民則需要更多的輕質量的折疊式自行車。自行車的造型和外觀進一步趨向細膩、造型美觀、色彩鮮艷和協調。(見彩圖)

鋁合金制造的有十級以上的變速機構、適合越野的山地自行車

鋁合金制造的有十級以上的變速機構、適合越野的山地自行車

車輪為整體式高強度塑料車輪

車輪為整體式高強度塑料車輪

可用作越野騎行和競技表演的高強度自行車

可用作越野騎行和競技表演的高強度自行車

賽車

賽車

自行車的發展過程(聯邦德國1985年發行的紀念郵票)

自行車的發展過程(聯邦德國1985年發行的紀念郵票)