古生代的第四個紀,約開始於4.1億年前,結束於3.6億年前。這個時期形成的地層稱泥盆系。該名來源於英國南部的德文郡,由A.塞奇威克和R.I.莫企遜於1839年命名。“泥盆”一詞是 Devon的日文漢字音譯。最初泥盆系代表德文地區與威爾士地區寒武系相當的地層單位。其後,根據德文灰巖中珊瑚化石的研究,認為其特徵介於志留紀和石炭紀之間,層位相當於威爾士區志留系之上、石炭系灰巖之下含魚和植物化石的老紅砂巖,因此確定為一新的系。通過對德國、比利時、法國、前蘇聯的地層層研究,證實泥盆紀地層也廣佈於歐洲大陸,並在這些地層中發現瞭老紅砂巖的魚化石。在經過7年的爭論之後,泥盆紀被確認為國際地質年代單位。泥盆紀分為早、中、晚3個世,地層相應地分為下、中、上3個統。

沉積地層 泥盆紀的沉積物分佈於世界各地,其沉積總量比古生代其他各系都大。沉積地層一般劃分為老紅砂巖相、萊茵相和海西相,分別代表大陸環境、近岸和遠岸的海相環境。不同盆地沉積模式各異。以德國-比利時盆地為代表的巖相,早泥盆世多為近濱、前濱碎屑巖相,中、晚泥盆世發育陸棚碎屑巖相、臺地碳酸鹽巖相、盆地泥質巖相和水下隆起碳酸鹽巖相。華南與西歐類似,差異在於泥盆紀中、晚期臺地內部廣佈以浮遊相矽質-泥質、碳酸鹽巖沉積,形成臺、盆交錯的古地理格局。北美東部則相反,早、中泥盆世為較淺水碳酸巖分佈,而晚泥盆世全為碎屑巖,較深水的黑頁巖與三角洲相卡斯基爾砂巖穿插沉積。準噶爾-興安褶皺帶和澳大利亞-新西蘭地槽區以島弧型火山碎屑沉積為主。屬於泥盆紀的特殊巖石類型有:①沿老紅古陸分佈的老紅砂巖;②發育在加拿大、烏拉爾、比利時和華南的礁灰巖;③廣佈於北美臺地的黑色頁巖;④華南地區含錳矽質巖以及早泥盆世初期的筆石頁巖等。

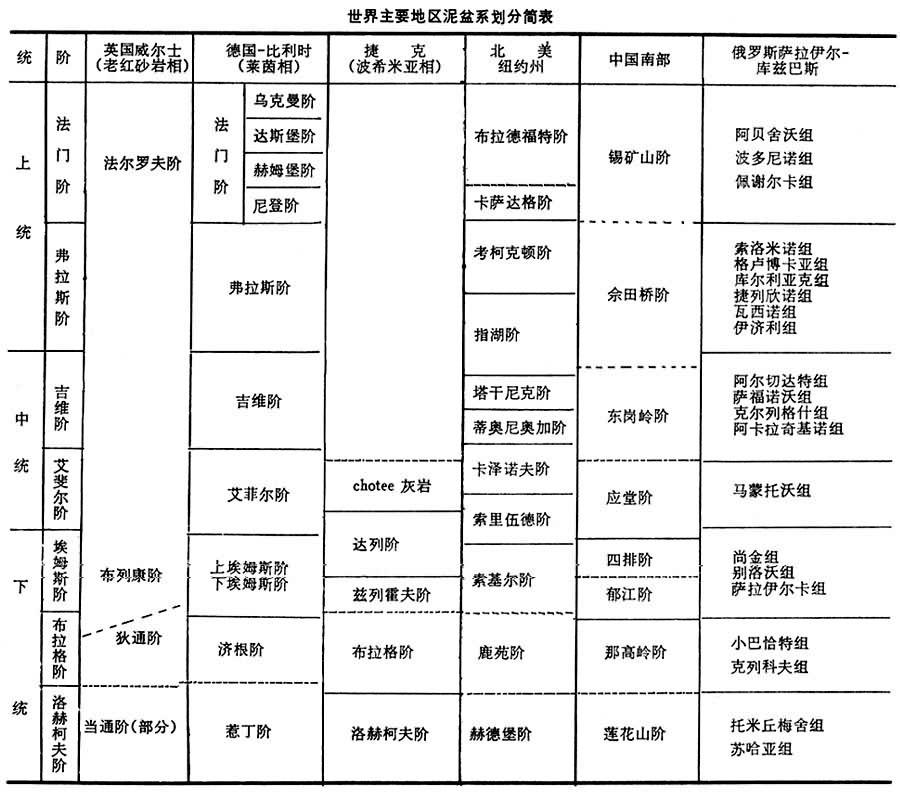

由於命名地區德文郡的地層構造復雜、層序不清、局部變質。故傳統上一般以萊茵地區和阿登地區的地層剖面為國際泥盆系分類標準,劃分為3個統7個階。由於加裡東運動的影響,許多地區泥盆系不整合於志留系之上。捷克波希米亞地區具有整合的志留-泥盆系界線剖面,泥盆系底界以等寬單筆石(Monograptus uniformisuniformis)的出現為標志(見彩圖)。佈拉格附近克倫克剖面第20層被確定為志留-泥盆系界線層型剖面和點。泥盆-石炭系界線定義為凹溝管牙形石(Siphonodella sulcata)的首次出現,全球界線層型剖面和點建立在法國南部地區的拉塞雷。世界各主要地區泥盆系劃分情況見表。

捷克佈拉格附近克倫克志留系與泥盆系地層剖面

世界主要地區泥盆系劃分簡表

捷克佈拉格附近克倫克志留系與泥盆系地層剖面

世界主要地區泥盆系劃分簡表

中國的泥盆系在北方主要分佈於天山、興安嶺、準噶爾、內蒙古草原等區,以地槽型火山碎屑沉積為主。中朝地塊和塔裡木地塊大部為剝蝕區,僅局部發育陸相紅色碎屑沉積,華南泥盆系最為發育,具有多種沉積類型,以地臺型淺海和濱海沉積為主。碳酸鹽臺地占據大部分,其間為縱橫交錯的海盆切割。沿江南古陸南緣則發育寬廣的近岸型碎屑-碳酸鹽巖沉積。西南區沉積比較復雜,發育有火山巖且部分變質。秦嶺-龍門山區沉積狀況近似華南區。泥盆系內部除寧夏運動見於祁連山外,尚未發現造山運動。中泥盆世中期的造陸運動十分顯著,席卷整個華南區。

生物界 最明顯的特征是水生脊椎動物的發展,出現瞭盾皮魚類、總鰭魚類、胴甲魚類、肺魚等,並由此演化出陸生四足動物。因此,泥盆紀被稱之為“魚類時代”,中國已報道的泥盆紀魚化石超過52屬,絕大多數發現在長江以南,以早泥盆世多鰓魚類(Polybranchiaspids)為代表是無頜類和以雲南魚類(Yunnanolepids)為代表的原始胴甲類最為典型。陸生植物開始繁盛是另一特點。原始石松甚為發達,楔葉和真蕨普遍出現,晚期喬木狀植物已占相當優勢。淺海無脊椎動物的數量和分異度明顯增加。造礁生物大量發育,腕足動物、雙殼類和腹足類的科屬數量達到極盛。節肢動物中的板足鱟類在泥盆紀早期的海水和淡水中很常見,葉肢介首次發生於中泥盆世,三葉蟲逐漸減少。在奧陶紀、志留紀繁盛的筆石類延續至早泥盆世後期滅絕,而代之出現瞭頭足類的菊石綱,與漂浮的竹節石類占據著洋面。分類不明的牙形石動物,分佈廣泛,演化迅速,成為劃分時間單位和國際對比的最好工具。動物地理分區在早泥盆世比較明顯,一般海洋無脊椎動物劃分為3個區系:①舊世界區系,包括歐洲與亞洲大部、美國西部、加拿大極區、澳大利亞、新西蘭和北非等地;②阿伯拉契亞區系,沿北美東緣,從加拿大的加斯佩到墨西哥的奇瓦瓦,也包括南美的委內瑞拉、哥倫比亞和巴西北部;③馬文諾卡夫裡克區系指的的喀喀湖以南的南美、南非、南級等廣大地區。脊椎動物劃分為歐美區、西伯利亞區、圖瓦區、華南區和東岡瓦納區,這與主要陸塊的分佈一致。(見彩圖)

泥盆紀魚類示意圖

中國地質博物館供稿

泥盆紀魚類示意圖

中國地質博物館供稿

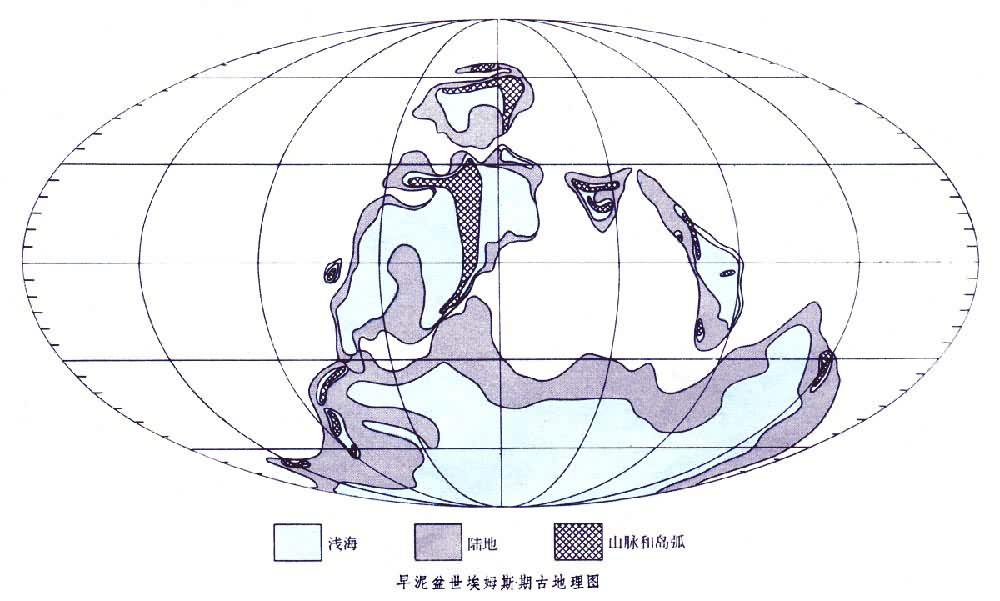

古地理 泥盆紀古地理的基本格架主要由岡瓦納大陸、勞亞大陸及其間的古地中海和古太平洋組成(見圖)。

岡瓦納古陸是最完整、最大的古陸,包括已知大陸殼的一半以上,圍繞南極地區分佈。由現在的非洲、阿拉伯半島、馬達加斯加、南美、印度、澳大利亞、新西蘭、南極和可能的南歐、土耳其、阿富汗、伊朗、中國西藏等組成。勞亞大陸的西部,由勞倫古陸和波羅的古陸構成超大陸,亦稱歐美聯合大陸。勞倫古陸以北美地臺為主體,加上蘇格蘭、部分的愛爾蘭。波羅的古陸主要包括烏拉爾以西的俄羅斯地臺、芬蘭、斯堪的納維亞半島。歐美聯合大陸的陸相沉積含有近似的非海相和淡水的魚化石、植物化石。歐美聯合大陸以東為一些分散的大型陸塊或小型至微型陸地群組成,其中,以西伯利亞、哈薩克斯坦、華北和華南古陸較大。後者的位置接近赤道附近和北半球中緯帶。西伯利亞則處於高緯帶。泥盆紀時的海水覆蓋面積約占地球的85%,其分佈特點包括廣闊的構成北半球的古太平洋,位於岡瓦納古陸以北的古地中海和各陸塊之間狹窄的陸間海,以及大陸之上的陸表海。P.H.赫克爾和B.J.維茨克(1979)提出的海洋循環模式,認為由於地球自轉,陸地阻隔的原因,強海流發育於大洋的西邊。北半球中緯度地帶海流向東,南半球的洋流在亞熱帶區存在兩組反相旋流,高緯度地區岡瓦納陸架之上為正向旋流。根據古地磁資料推斷,泥盆紀時的極點大約位於現在非洲南部津巴佈韋和博茨瓦納一帶。根據沉積物性質推斷的古氣候,表明北美可能位於亞熱帶,俄羅斯地臺位於幹燥氣候帶,導致劇烈的蒸發。西伯利亞地臺存在礁相蒸發巖、碳酸鹽巖和紅層,哈薩克斯坦具有厚的碎屑巖、紅層、煤層、鋁土巖,並含蒸發巖,推測它們的氣候從溫濕到幹熱。岡瓦納超級大陸的南部主要發育厚而單一的碎屑巖,僅局部含碳酸鹽巖,可能代表寒冷或溫濕氣候。南美東部主要為碎屑巖,缺失碳酸鹽巖和陸相沉積;

化石以雙殼類為主,分異度很低,珊瑚、層孔蟲、苔蘚蟲等骨骼化石極少或缺失,均表明屬於寒帶氣候。巴西東北部巴納伊巴盆地沉積有冰磧巖、冰磧礫巖、季候紋泥,表明有過冰川活動。泥盆紀時年和日的長度與今天不同,據各類化石(珊瑚、層孔蟲、雙殼類)生長紋數的測定,每年平均400天,每晝夜約為21~22小時。泥盆紀時,月球和地球之間的距離大約是現今的一半,這與地球物理學傢和天文學傢的推斷吻合,歸結為地球自轉速度的減弱。

岡瓦納古陸是最完整、最大的古陸,包括已知大陸殼的一半以上,圍繞南極地區分佈。由現在的非洲、阿拉伯半島、馬達加斯加、南美、印度、澳大利亞、新西蘭、南極和可能的南歐、土耳其、阿富汗、伊朗、中國西藏等組成。勞亞大陸的西部,由勞倫古陸和波羅的古陸構成超大陸,亦稱歐美聯合大陸。勞倫古陸以北美地臺為主體,加上蘇格蘭、部分的愛爾蘭。波羅的古陸主要包括烏拉爾以西的俄羅斯地臺、芬蘭、斯堪的納維亞半島。歐美聯合大陸的陸相沉積含有近似的非海相和淡水的魚化石、植物化石。歐美聯合大陸以東為一些分散的大型陸塊或小型至微型陸地群組成,其中,以西伯利亞、哈薩克斯坦、華北和華南古陸較大。後者的位置接近赤道附近和北半球中緯帶。西伯利亞則處於高緯帶。泥盆紀時的海水覆蓋面積約占地球的85%,其分佈特點包括廣闊的構成北半球的古太平洋,位於岡瓦納古陸以北的古地中海和各陸塊之間狹窄的陸間海,以及大陸之上的陸表海。P.H.赫克爾和B.J.維茨克(1979)提出的海洋循環模式,認為由於地球自轉,陸地阻隔的原因,強海流發育於大洋的西邊。北半球中緯度地帶海流向東,南半球的洋流在亞熱帶區存在兩組反相旋流,高緯度地區岡瓦納陸架之上為正向旋流。根據古地磁資料推斷,泥盆紀時的極點大約位於現在非洲南部津巴佈韋和博茨瓦納一帶。根據沉積物性質推斷的古氣候,表明北美可能位於亞熱帶,俄羅斯地臺位於幹燥氣候帶,導致劇烈的蒸發。西伯利亞地臺存在礁相蒸發巖、碳酸鹽巖和紅層,哈薩克斯坦具有厚的碎屑巖、紅層、煤層、鋁土巖,並含蒸發巖,推測它們的氣候從溫濕到幹熱。岡瓦納超級大陸的南部主要發育厚而單一的碎屑巖,僅局部含碳酸鹽巖,可能代表寒冷或溫濕氣候。南美東部主要為碎屑巖,缺失碳酸鹽巖和陸相沉積;

化石以雙殼類為主,分異度很低,珊瑚、層孔蟲、苔蘚蟲等骨骼化石極少或缺失,均表明屬於寒帶氣候。巴西東北部巴納伊巴盆地沉積有冰磧巖、冰磧礫巖、季候紋泥,表明有過冰川活動。泥盆紀時年和日的長度與今天不同,據各類化石(珊瑚、層孔蟲、雙殼類)生長紋數的測定,每年平均400天,每晝夜約為21~22小時。泥盆紀時,月球和地球之間的距離大約是現今的一半,這與地球物理學傢和天文學傢的推斷吻合,歸結為地球自轉速度的減弱。

造山運動、海進海退和生物事件 阿卡迪運動沿著北美中東部形成高地,影響到從紐芬蘭到紐約州的北阿伯拉契亞地區下、中泥盆統褶皺。南諾維斯科提亞微板塊與歐美聯合大陸發生碰撞。勞倫古陸的北緣和西緣在福蘭克林和科迪勒拉帶內發生瞭埃爾斯米爾和安特勒造山運動,中、晚泥盆世時該運動幾乎遍及北極全區。西北非已知的毛裡塔尼亞造山帶,從錫拉-萊昂(Sirra Leone)一直延伸到小阿特拉斯山脈。東澳大利亞遭受強烈臺伯拉波造山運動,使得泥盆系內部和其下伏不同時代地層不整合接觸,形成尼卡姆巴山系。中朝古陸祁連山區的寧夏運動發生在中、晚泥盆世,表現為兩套陸相地層間的不整合接觸。某些學者曾推斷西伯利亞板塊與哈薩克斯坦板塊的碰撞發生在晚泥盆世。

泥盆紀沉積具有兩個主要的海進-海退旋回,以中泥盆世早期和晚泥盆世晚期的海退分開,幾乎見於所有泥盆系發育區。次一級的全球性海平面升降變化亦十分明顯。M.豪斯(1983)總結出紐約州泥盆系的18次海平面升降變化曲線,分別與比利時、德國、前蘇聯歐洲部分的相應層位進行對比,中國華南地區亦有明顯反映。J.G.約翰森等(1985)認為至少有14次全球性海平面升降引起的泥盆紀海進-海退旋回(簡稱T-R旋回),均以加深事件然後伴隨著向上變淺的層序為特征。

由海平面變化、缺氧事件以及可能的天體撞擊造成的全球性生物事件在泥盆紀內部反復發生。主要表現為生物的突然滅絕和大量輻射。它們多與特殊的黑色巖系出現密切關聯。泥盆紀內部至少有8次全球性生物事件被識別。其中特別重要的有3次:①法西塞拉斯(Pharci-ceras)事件或稱塔凡尼克事件,發生於中、晚泥盆世之交,接近腕足動物鴞頭貝的滅亡至弓石燕出現之間的時期。腕足類的6個科,四射珊瑚15個科消失。菊石類中的無棱菊石科(Agoniatitidae)、扁菊石科(Pinacitidae)和似古菊石科(Anarcestidae)的大部分消失,代之出現臍狀葉激增的皺菊石科(Pharciceratidae)新演化系列。隨著這個事件以後,等環節石類(Homoctenids)發生分異,掌鱗牙形石類(Palmatolepids)輻射,浮遊介形類生物量突增。這一事件與海面上升吻合。②凱勒瓦瑟爾(Kellewasser)事件,代表晚泥盆世內部的生物危機,亦稱弗拉斯-法門事件,最明顯的變化是生物量急劇下降,造礁生物消失,竹節石類、腕足動物的3個目、四射珊瑚的十多個科滅亡。這一事件之後,世界各地普遍海退,蒸發巖廣佈,南美出現瞭冰川沉積。③亨根貝格(Hengenberg)事件,發生在接近泥盆-石炭系界線附近。晚泥盆世盛行的海神石、Pha-copida三葉蟲、盾皮魚類及無頜類全部滅亡。牙形石在掌鱗牙形石類(palmatolepids)和管牙形石類(siphonodellids)演化系列之間出現淺水原顎牙形石(protognathodus)生物相。事件之後,菊石、牙形石、介形石、珊瑚、腕足、脊椎動物等門類均發生新的輻射。與這一事件相聯系的黑色頁巖廣泛分佈於西歐、北美和華南。

中國的海洋生物屬歸世界區系,可進一步劃分為準噶爾-興安區、南天山區、華南區和西藏-滇西區、中國早泥盆世脊椎動物,大部分為地方性類型,屬於華南獨立生物區。

礦產 泥盆紀具有重要經濟價值。世界古生代石油和天然氣約50%以上賦存於泥盆系。其中,俄羅斯烏拉爾-伏爾加地區和加拿大阿爾伯達地區的儲量約占75%,它們一般與礁灰巖和黑色頁巖等含油母巖的發育有關。與蒸發巖有關的鉀鹽礦分佈於加拿大薩斯喀契溫等地。烏拉爾中泥盆統含有豐富的鋁土礦。很多晚泥盆世的黑色頁巖與磷礦、鈾礦有關。中國南部泥盆系礦產極為豐富:沉積型赤鐵礦沿泥盆紀古海岸線分佈,特別是晚泥盆世寧鄉式赤鐵礦具有經濟意義;錳礦和磷礦則多與盆地相矽質沉積密切相關;鉛、鋅、錫、黃鐵礦等有色金屬與礁相或礁後相石灰巖有關;廣佈的石灰巖與石英砂巖是常見的建築和玻璃原料;新疆北部泥盆紀火山巖系是賦存金、銅的層位。由泥盆紀巖石風化和侵蝕形成的地貌構成瞭世界很多著名的旅遊勝地。如華南以及捷克和斯洛伐克摩拉維亞的巖溶、北萊茵景觀、英國西南部和蘇格蘭沿海海蝕地貌、法國佈列斯特海港等。

參考書目

侯鴻飛、王士濤等:中國的泥盆系,《中國地層》,地質出版社,北京,1988。

W.A.Oliver and I.Chlupac,Defining the Devonian:1979~1989,Lethaia,Vol.24,pp.119~122,1991.