━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

古代氣象經驗知識的積累時期(自人類文明

開始至16世紀)

中國古代氣象經驗知識的積累

大氣光象

雲霧降水

風雷溫濕

物候氣候

天氣經驗

其他國傢氣象經驗知識的積累

大氣科學在物理學基礎上開始建立的時期

(17世紀~19世紀初)

氣象觀測儀器的發明和觀測站的建立

信風和大氣環流理論的創立

動力氣象學理論基礎的形成

大氣科學主要分支學科的形成時期(19世紀初~

20世紀40年代)

天氣學和動力氣象學的形成和發展

第一張天氣圖的出現

極鋒學說的建立

大氣長波理論的建立

動力氣象學的形成和數值天氣預報試驗

氣候學的形成和發展

雲和降水物理學的形成和發展及人工影響

天氣的試驗研究

新技術促進大氣科學迅速發展的時期(20世紀

50年代以來)

多手段全球觀測系統的建立

天氣預報的數值化和自動化

廣泛采用實驗的手段

人工影響天氣試驗的進一步開展

氣候研究的新局面

新分支學科的不斷湧現

廣泛的國際合作

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

大氣科學的發展史是人類探索大氣的奧秘,逐步認識大氣及其演變規律,預測其變化趨勢,從而趨利避害,為人類的生產和生活服務的歷史。它的發展同人類社會生產力的發展、科學技術的進步和人類日益增長的需要是分不開的。縱觀大氣科學的發展歷史,大體上可分為以下四個發展時期:①古代氣象經驗知識的積累時期。②大氣科學在物理學基礎上開始建立的時期。③大氣科學主要分支學科的形成時期。④新技術促進大氣科學迅速發展的時期。

古代氣象經驗知識的積累時期

(自人類文明開始至16世紀)

自人類文明史開始至16世紀的五、六千年間為古代氣象知識的積累時期。其源地主要有兩個:一個在亞洲,以中國和印度為主;一個在地中海東部,歐亞非三洲的交匯地帶,即埃及文化、巴比倫文化和希臘文化的發祥地。

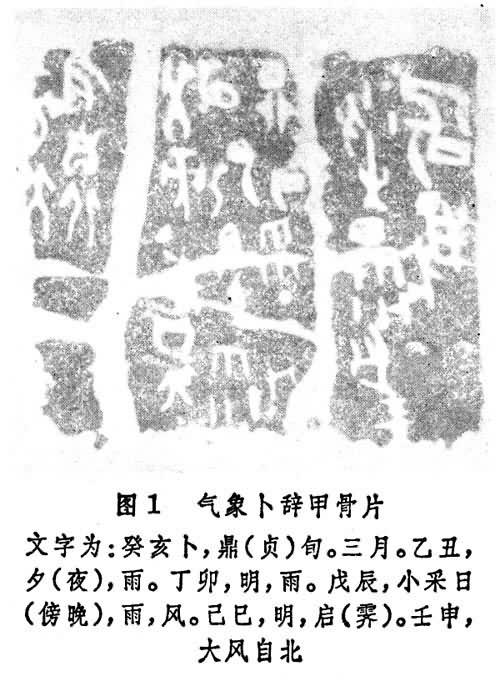

中國古代氣象經驗知識的積累 中國有關氣象知識的記載,可追溯到公元前14世紀的殷代。在安陽殷墟出土的甲骨文上已記載瞭求雨的卜辭和風雲、雨、雪、雹、虹、雷電等天氣現象。如殷代文丁六年(公元前1217年)3月中旬曾作連續10天的氣象記錄,是甲骨卜辭中頗罕見的(圖1)。其後,諸如天氣現象和氣候情況、天氣諺語和天氣經驗、各種天氣現象成因的探索、有關二十四節氣和七十二候的論說,以及觀測儀器的設計等在中國的史料中也都有極豐富的記載。它們反映瞭中國的先民們在氣象經驗知識的積累時期的卓越貢獻。

大氣光象 殷代的甲骨文已有虹、暈等現象的記載。《周禮·春官》(約成書於戰國)也載有觀測大氣光象的類別“十煇”(即祲、象、俋、監、鑴、瞢、彌、敘、堽、想),其中除鑴(日、月蝕)、瞢(陰雲迷霧)、堽(虹)、想(海市蜃樓)外,其他六種都是暈的特殊形式。唐代,李淳風(602~670)等所編的《晉書·天文志》,又把暈象觀測的分類增至十九種。孔穎達(574~648)提出瞭虹的形成原因:“雲薄漏日,日照雨滴則虹生。”宋代,范成大(1126~1193)在《峨眉山行紀》一文中詳細地描述瞭峨眉寶光從出現到消散整個過程的各種現象,如:小現、大圓光、攝身光、清光、金橋、辟支、佛現等。關於極光,中國留存最早的記載見於《竹書紀年》(古本,約成書於戰國),它是周懿王元年(公元前909年)在陜西華縣觀測到的。大氣光象的專書和圖譜,在秦漢時期已流行。例如1973年在湖南長沙馬王堆三號漢墓出土的帛書《天文氣象雜占》就載有暈、虹等圖譜。

雲霧降水 《呂氏春秋·應同》(成書於戰國末)中已有關於雲的描述:如“山雲草莽,水雲魚鱗,旱雲煙火,雨雲水波”。這是中國古籍中較早的雲狀分類的記載。《左傳》則記有在春分、秋分、夏至、冬至、立春、立夏、立秋、立冬進行雲物觀測的規定。此外,從秦漢到清代,民間還流行有各種雲的圖譜,如《白猿獻三光圖書》等。關於雲、降水、霧和霜的形成方面:《黃帝內經·素問》(約成書於戰國)中的“地氣上為雲,天氣下為雨。雨出地氣,雲出天氣”,簡述瞭雲是由地面水汽蒸發而成,雨是由天空雲氣中下降而來的道理。宋徽宗時的蔡卞,在《毛詩·名物解》中記有“水氣之在天成霧。霧,雲之類也”。公元6世紀初,北魏賈思勰在《齊民要術》一書中所記“天雨新晴,北風寒切,是夜必霜”,則描述瞭寒潮過後形成霜的經驗。關於降水強度和降水量方面:在甲骨文的卜辭中已有大雨、猛雨、疾雨、足雨、多雨、毛毛雨等各種雨強以及雨的來向的記載。自秦代開始,已推行各地都要測雨澤、並向朝廷或地方政府呈報的制度。至南宋,秦九韶(1202~1261)在《數書九章》中還敘述瞭將不同形狀的器皿所測的雨雪換算為平地水深的方法。

風雷溫濕 關於風,遠在殷代,就已有四方風名:東風稱“劦”(xie協),南風稱“枆”(kai凱),西風稱“夷”,北風稱“獪”(han寒)。漢代則有瞭24方位,自正北順時針依次為:子、癸、醜、艮、寅、甲、卯、乙、辰、巽、巳、丙、午、丁、未、坤、申、庚、酉、辛、戌、乾、亥、壬。李淳風在《乙巳占》中即以此24方位判定風向。並將風分為動葉、鳴條、搖枝、墮葉、折小枝、折大枝、折木飛砂石或伐木、拔木樹及根共8級。中國風向器發明很早,西漢已盛行一種叫“伣”的風向器(見西漢《淮南子》)。漢代至晉代(公元前3世紀末~公元4世紀),測風所用的銅制或木制的相風烏(圖2),比歐洲使用的測風雞約早一千多年。關於雷電現象,東漢,王充(公元27~約97)在《論衡·雷虛》篇中記有“雷者,太陽之激氣也。何以明之?正月陽動,故正月始雷,五月陽盛,故五月雷迅,秋冬陽衰,故秋冬雷潛”,它描述瞭雷電現象的季節性特性。關於測溫濕儀器,最早的記載見於《淮南子》:“懸羽與炭而知燥濕之氣。”它描述瞭將羽毛和木炭放在天平兩側測量大氣濕度的方法。這比歐洲發明的類似測濕儀器約早一千多年。王充在《論衡》中也記有利用琴弦變松來判斷天要下雨的方法。清代康熙年間的《靈臺儀象志》(1674)中曾記述瞭名為“驗冷熱器”和“驗燥濕器”的儀器,這系比利時耶穌會士南懷仁(1659年來華)所設計制成。

圖2 相風烏

圖2 相風烏

物候氣候 關於物候現象及其規律的記載甚多,如《尚書·堯典》記有四季中鳥獸交配及皮毛稀豐的物候現象。《詩經·豳風·七月》中的“五月斯螽動股,六月莎雞振羽。七月在野,八月在宇。九月在戶,十月蟋蟀入我床下”。通過蟋蟀在不同時期的物候特征,反映瞭從春至秋氣候的變化。此篇還記有葽草開花、蟬叫、稻熟、草木掉葉等物候現象。《夏小正》載有每月的物候,是先秦較早的物候專篇。《呂氏春秋》十二紀則已將物候現象同施政結合起來。關於節氣候應的記載,在西漢初的《淮南子·天文訓》中列有二十四節氣的全部名稱。《逸周書·時訓解》(此篇約成書於漢代)列有全年的七十二候,每候5天的候應。到北魏時,曾將七十二候列於《正光歷》歷書中。這些氣候物候的規律對農業生產起著指導作用。此後還有不少以物候現象描述氣候特點的記載,如《齊民要術》中的“佈谷鳴,收小蒜”。沈括(1031~1095)在《夢溪筆談》中所敘“嶺嶠微草,凌冬不凋,並、汾喬木,望秋先隕,諸越則桃李冬實,朔漠則桃李夏榮,此地氣之不同也”,則通過物候現象的地區差異說明瞭各地氣候的不同。關於氣候和天氣反常的情況,《竹書紀年》、《春秋》和歷代正史的《五行志》以及地方志中都有豐富的記載,如《漢書》中記有“惠帝五年(公元前190年)十月,桃李華”。

天氣經驗 早在西周,《詩經·小雅·谷風》已載有“習習谷風,維風及雨”,指出東風往往帶來降水天氣。《詩經·鄘風·蝃蝀》所述的“朝堽於西,崇朝其雨”,是關於早晨西方出現彩虹,到中午將降雨的天氣預報經驗。至於梅雨和臺風天氣,晉代周處(240~299)所著《風土記》和劉宋時沈懷遠所著《南越志》中都有描述。關於匯編天氣經驗的專著有:唐代黃子發的《相雨書》,收集瞭唐以前的一些天氣經驗。元末明初婁元禮的《田傢五行》,匯錄瞭當時太湖地區的天氣諺語。明代羅洪先的《廣輿圖》收集瞭當時海上的天氣諺語,按觀天、觀雲、觀風、觀日、觀虹、觀霧、觀電、觀海等分類載錄。其中《田傢五行》的影響較大。

其他國傢氣象經驗知識的積累 從考古發掘出的巴比倫興盛時期(公元前3000~前300年)的粘土片上發現有許多天氣諺語。這些諺語用現代語義譯出,有“月有黑暈,本月陰雨”、“雲變黑,有風來”等。此外,還有關於八個方位風的記載。

在古希臘,阿那克西曼德(公元前610~前546)在一篇關於自然哲學的文章中,提出風是“空氣的流動”。阿那克西米尼(公元前585~前528)認為組成世界的基本元素是空氣。巴門尼德約在公元前500年,根據所接受的太陽熱量的多少,把氣候分為無冬區、中間區和無夏區,這是迄今所見記載最早的氣候分類。阿那克薩哥拉(公元前500~前428)觀察並解釋瞭夏天產生冰雹的原因,他認為,夏天被曬熱的地面可以使含有水汽的雲上升到能凍結的高度,形成雹,然後降到地面。他還觀察到空氣溫度是隨高度的增加而下降的。他認為這是由於被地表反射的陽光強度隨高度的增加而降低的緣故。在尚無溫度和輻射觀測儀器的古代,能推論出溫度隨高度的變化的規律,是很可貴的。德謨克利特(約公元前460~前370)在研究瞭尼羅河的年際泛濫之後指出,地中海季風是造成河水泛濫的原因。他認為在夏至時北方的冰雪融化,其水汽形成雲,受地中海季風作用向南飄到埃及,因而引起風暴。他還研究瞭雷和閃電,認為雷和閃電是同時發生的,隻是因為看到的比聽到的快,人們才覺得它們是分開的。希波克拉底(約公元前460~前377)則在《論空氣、水和環境》(英譯On Airs,Waters andplaces) 的著作中探討瞭不同氣候對人體健康的影響;並研究瞭某些特定風向和疾病流行的關系。歐多克索斯(約公元前400~前350)在氣象學方面,被認為是論文《惡劣天氣之預測》(Ceimonos Prognostica)的作者。該文詳細討論瞭惡劣天氣的預測問題和有關天氣現象發生的周期性問題。

影響最大的古希臘學者是亞裡士多德(公元前384~前322)。他將以前的各種氣象知識作瞭系統的綜合,大約在公元前340年寫瞭《氣象匯論》(Meteorologica)一書。這是世界上最早的氣象學專著。《氣象匯論》共四卷42集,其中前三卷論述氣象問題,第四卷主要是有關化學的內容。第一卷闡述氣象學在自然科學中的地位及其研究對象和范圍,雲、雨、雹和霾的形成,高層大氣的現象,以及氣候變化等;第二卷談到風的成因、分佈、各種風的名稱和特點,以及雷電現象等;第三卷中論及颶風、焚風以及暈和虹等大氣光象。

公元前300年,亞裡士多德的學生提奧弗拉斯圖斯(約公元前372~前287)寫瞭《天氣跡兆》(英譯On Weather Signs)一書,書中收集瞭大量的天氣諺語,如:“冬季雨多、春季幹旱,冬季幹旱、春季濕潤”,“牛舔前蹄狗打滾,將有暴風雨來臨”,“月亮清亮、本月微風,月亮暗淡、潮濕多雨”,“日出紅天必有雨”等。它是歐洲留存最早的一本天氣諺語專輯。約在公元2世紀,古希臘天文學傢托勒密根據新月、滿月和弦月前後三天的月面清淡、紅淡、暗淡等現象來預報天氣。他還將氣候從赤道到北極劃分為二十四個氣候帶。阿拉伯學者海桑(約965~1039)的主要著作《光象理論》(Optice Thesaurus),給出瞭曙暮光的正確定義,證明瞭太陽在地平線到地平線下19°之間時可見曙暮光,並利用這個結果和幾何學的證明得出大氣的最大高度約95公裡的結論。英國的聖比德(673~735),被稱為英國氣象學的奠基人,他在703年著的《自然本質》(De Natura Rerum)一書,描述瞭大氣、風、雷、閃電、雲和雪等。他認為風是“擾動的空氣如扇子造成的空氣運動”,“空氣中孕育的風使雲碰撞產生雷”。英國教士阿德拉德(約12世紀)則認為雷是雲中的冰碰撞破碎形成的,英國學者R.培根(約1220~1292)在《大氣現象》(In Meteora)一書中強調瞭科學實驗和觀測的重要性。

從人類文明開始到16世紀,人類對於大氣科學的知識正逐步由少到多,由淺入深地積累起來。但為當時生產力和科學水平所限,知識還是零碎的、片面的,有許多僅是推測性的,尚未被觀測事實所證明,有的甚至是錯誤的,因此還不能形成系統的大氣科學。

大氣科學在物理學基礎上開始建立的時期

(17世紀~19世紀初)

17~18世紀可以稱為科學革命的時代。隨著14~16世紀的文藝復興、資本主義生產方式的出現,以及航海事業的興起,天文學和物理學出現瞭重大的突破。測量儀器的陸續發明,觀測和實驗的大量開展,以及在觀測和實驗的基礎上進行理論研究,是進入這一時期的重要標志。

氣象觀測儀器的發明和觀測站的建立 1597年(有說1593年)意大利的物理學傢和天文學傢伽利略發明瞭空氣溫度表。1643年意大利物理學傢E.托裡拆利發明瞭氣壓表。1662年,英國的C.雷恩發明瞭虹吸式自記雨量計,1667年英國物理學傢和數學傢R.胡克發明瞭壓板式風速器,後來又發明瞭自記儀器上的自記鐘。1768年德國J.H.朗伯設計瞭羊腸線濕度表,1783年瑞士H.B.de索絮爾發明瞭毛發濕度計。這些儀器以及其他觀測儀器的陸續發明和不斷改進,使氣壓、氣溫、大氣濕度、風速等實現瞭定量觀測,為大氣科學的建立奠定瞭物質基礎。

上述種種氣象儀器,開始都是由物理學傢研究物理問題而發明研制的,但很快就被用到氣象觀測上。現在保存下來的世界上最早用儀器觀測的氣象記錄,是法國巴黎、克萊蒙費朗和瑞典斯德哥爾摩等地1649~1651年間的記錄。世界上第一個氣象觀測站是由意大利的斐迪南二世於1653年在意大利北部的佛羅倫薩建立的。同年,在他的領導下,又建立瞭一個包括10個測站的歐洲氣象觀測網,觀測工作一直持續到1667年。此後,德國醫生J.卡諾爾德於1717年組織瞭國際性氣象觀測網,觀測工作持續瞭10年。法國氣象學傢和醫學傢L.科特在1776年領導巴黎的法國醫學會時,曾爭取歐洲和北美的氣象觀測站進行合作,當年參加合作的有31個站;到1786年更增至65個。此外,德國氣象學傢J.J.哈默爾在18世紀80年代,組建瞭由歐洲、北美洲和西伯利亞共20個國傢的57個氣象觀測站構成的觀測網。這個觀測網的每個觀測站都用統一的儀器、規范、觀測時次和記錄格式進行觀測和記錄,並將所得資料集中整理。刊載於德國《巴拉丁氣象學會雜志》(Ephemerides the Societas Meteorologica Palatina)中。氣象觀測站網的建立和逐漸擴大,觀測項目、觀測時間和記錄格式的逐步趨於統一,對於大氣科學研究的進展具有非常重要的意義。

18世紀中葉,人們開始進行高空探測的嘗試。如:1748年英國的A.威爾遜等人開始用風等攜帶溫度表觀測低空溫度;1752年美國科學傢B.富蘭克林利用風箏等研究雷暴雲中電的性質;1783年法國的J.A.C.查理第一次用氫氣球攜帶溫度、氣壓等自記氣象儀器測量各個高度的溫度和氣壓等。這些較早進行的高空探測,為以後研究大氣的三維結構開辟瞭道路。

氣象要素的定量測量,尤其是氣壓表的發明,使人們不僅獲得瞭氣壓的概念,而且能夠定量測出不易為人感知的大氣壓強,從而使研究氣體狀態方程、流體靜力學方程和一切大氣運動方程成為可能。而觀測站的建立,觀測資料的積累,又使人們可以用圖表等形式分析氣象要素的空間分佈和時間變化,為進一步研究大氣環流和天氣氣候的變化提供瞭條件。英國氣象學傢N.肖曾指出:“氣壓表的發明標志著大氣物理學研究的開始。”

信風和大氣環流理論的創立 17世紀帆船航海以風為動力。隨著航海事業的發展和氣象觀測儀器的應用,導致瞭對信風和全球大氣環流的研究。1686年英國天文學傢E.哈雷首先發現信風,並在《哲學會刊》(Philosophi-calTransactions)中發表他的信風理論,他認為信風同太陽供給赤道較多的熱有關。1688年,他又首先根據海上風的資料繪制瞭北緯30°~南緯30°的信風和季風分佈圖。他認為信風和季風的形成同地表太陽熱的分佈有關。另一位英國天文學傢G.哈得來在1735年發表的《關於信風之起因》(Concerning the Cause of the GeneralTrade Wind)一文中,第一次對大氣環流考慮地球自轉的因素,他正確地解釋瞭北半球的東北信風和南半球的東南信風,修正瞭哈雷的理論,並首次創立瞭經圈環流的理論。他認為赤道地區比極地較多地接受來自太陽的輻射熱,因而低緯度地區的空氣產生上升運動,較高緯度地區的空氣則產生下沉運動,高空空氣由赤道向極地流動,低層空氣由極地流回赤道。低層流向赤道的氣流由於地球自轉的影響而偏折(北半球向右偏,南半球向左偏),遂形成北半球的東北信風和南半球的東南信風;高空由赤道向極地的氣流也受到偏折,形成高空的西風帶,由於下沉作用又形成地面西風帶。他的這種環流理論雖較粗略,但卻成為以後大氣環流研究的基礎之一。至今人們還把地球上赤道附近的經圈環流稱為哈得來環流。

動力氣象學理論基礎的形成 17世紀~19世紀初,流體的概念及I.牛頓的力學三大定律和微積分學,為動力氣象學提供瞭理論基礎。1743年法國數學傢J.Le R.D’達朗貝爾把數學方法引入瞭氣象學的研究中,這對用數學方程式來表示大氣運動具有啟發作用。1752年瑞士數學傢和物理學傢L.歐拉提出反映質量守恒的連續方程,1755年又提出理想流體動力學方程組,初步形成瞭流體力學方程組的基礎。以後大氣靜力學方程(1805)、科裡奧利力(1835)和熱力學第一定律(1842~1848)的發現,並被引入流體力學方程組中,更為大氣動力方程的完備性奠定瞭基礎。

大氣科學主要分支學科的形成時期

(19世紀初~20世紀40年代)

在氣象儀器的發明、觀測網的建立以及流體動力學理論的發展的基礎上,大氣科學的主要分支學科(天氣學、動力氣象學、氣候學和雲和降水物理學等)相繼形成。從19世紀20年代第一張天氣圖的出現,至20世紀40年代末,屬於這一時期。

天氣學和動力氣象學的形成和發展 第一張天氣圖 的出現 1820年德國的H.W.佈蘭德斯利用《巴拉丁氣象學會雜志》刊載的氣象觀測資料,將1783年各地同一時刻的氣壓和風的記錄填在地圖上,繪成瞭世界上第一張天氣圖。它雖然是用歷史資料而不是用當時資料繪制成的,但它已為分析氣壓、風和天氣的關系以及建立天氣系統的概念,作出瞭貢獻。現代的天氣圖就是在此基礎上發展起來的。天氣圖的誕生,是近代氣象學研究起點的標志。電報的發明,為各地氣象觀測資料的迅速傳遞和集中提供瞭條件,使繪制當日天氣圖成為可能。1851年,英國的J.格萊舍利用電報傳送資料,繪制瞭天氣圖。但是,真正推動天氣預報業務開展的卻是一次天氣事件的教訓:1853~1856年,英、法同俄國發生瞭瓜分土耳其的克裡米亞戰爭,由於1854年11月14日黑海出現風暴,使法艦亨利四號沉沒,造成英法聯軍大敗。事後,法國政府命巴黎天文臺臺長U.勒威耶總結此事故的天氣原因。勒威耶收集瞭該年11月12~16日的氣象資料,查明此風暴於11月12~13日還在西班牙和法國西部,至14日,就東移到瞭黑海地區,使法國兵艦遭受損失。如能及時預告風暴移動的情況,損失是可能避免的。因此,他提出瞭組織氣象臺站網、開展天氣圖分析和天氣預報的建議。法國政府采納瞭這個建議,於1856年組織瞭氣象觀測網,1860年創立瞭風暴警報業務。從此,繪制天氣圖便成為一項日常業務,並陸續推廣到歐美各國。

極鋒學說的建立 1857年荷蘭C.H.D.白貝羅提出風與氣壓的關系(在北半球背風而立,低壓在左、高壓在右;南半球反之),1861年美國W.費雷爾在研究大氣運動時引入科裡奧利力,1888年德國H.von亥姆霍茲提出流體切變動力不穩定的概念。在此之後,許多學者開始研究風暴的旋轉特性,並紛紛提出各自的氣旋模式:1863年英國R.菲茨羅伊的極地氣流和赤道氣流的氣旋模式,1878年英國C.利的局地颮線(冷鋒)氣旋模式,1882年德國W.柯本的颮線(冷鋒)結構模式,1906年肖和R.G.K.倫普弗特的地面氣流切變及降水分佈的氣旋模式等。這些模式都在不同程度上反映出氣旋及其天氣的分佈。但由於當時臺站較稀,每天觀測的次數較少,因此還不能完全反映出氣旋的結構和演變過程。

至20世紀20~30年代,以V.皮耶克尼斯為首的挪威學派,無論在天氣學理論方面,還是在天氣分析和天氣預報的方法上,都作出瞭卓越的貢獻。20世紀20年代前後,他們在挪威沿海等地組建瞭稠密的地面氣象觀測網,並仔細分析瞭由稠密站網所提供的資料繪制而成的天氣圖,在1917~1918年間發現瞭暖鋒,並得出瞭概括冷鋒、暖鋒、錮囚鋒、靜止鋒和低壓及其雲雨分佈的完整的氣旋模式。他們還提出瞭反映氣旋生命史的極鋒學說,並把上述模式、理論和學說用於日常的天氣分析和天氣預報。現代天氣學理論,天氣分析和天氣預報方法,基本上是由V.皮耶克尼斯、J.皮耶克尼斯、H.索爾貝格和T.H.P.伯傑龍等人在20世紀20~30年代期間建立起來的。當時,他們還利用地面觀測資料發展瞭根據雲的狀態和移動判斷高空氣流和溫度、濕度情況的“間接高空氣象學”。

大氣長波理論的建立 從1783年法國J.A.C.查理制成攜帶探測氣象要素自記儀器的升空氣球並進行高空探測,1928年蘇聯П.А.莫爾恰諾夫發明無線電探空儀,到探空儀的普遍應用,人們逐漸獲得高空探測資料,對大氣的鉛直結構有瞭真正的瞭解。芝加哥學派的領導人C.-G.羅斯比,在高空天氣圖上發現瞭長波,1939年他提出瞭長波動力學,並由此引出瞭位勢渦度理論,創立瞭長波理論。40年代,他領導下的芝加哥學派,包括E.H.帕爾門等人,確認瞭高空西風急流和長波的結構和變化,以及它們與地面氣旋波的關系。芝加哥學派的工作,一方面增強瞭天氣學與熱力學和動力學的聯系,充實瞭天氣分析和預報的物理基礎;另一方面也為研究大型的大氣運動提供瞭理論依據,為數值天氣預報的開展創造瞭條件。

動力氣象學的形成和數值天氣預報試驗 在18世紀末以前,動力氣象學一直包含在流體力學中。到1897年,V.皮耶克尼斯將流體力學和熱力學應用於大氣和海洋的大尺度運動的研究中,提出瞭著名的環流理論(見環流定理)。從此動力氣象學便逐步由流體力學中分離出來,形成一個獨立的學科。1922年英國氣象學傢L.F.理查孫第一個對大氣運動方程,用差分法求解,制作瞭數值天氣預報。雖然,由於觀測站網的密度和資料的精確度不夠,用的又是完全的原始方程組,所取的時間和空間的間隔不合適,使計算出現不穩定,這次預報試驗終於失敗。但它卻為後來開展數值預報積累瞭經驗。1950年,J.von諾伊曼和J.G.查尼領導的小組,終於用一臺最早的電子計算機,第一次成功地作出瞭數值天氣預報。

氣候學的形成和發展 19世紀以來,氣候要素全球分佈圖的繪制,各種氣候類型的劃分以及研究氣候的方法和理論等方面逐步形成瞭自己的體系。①氣候圖。其中著名的有1817年A.von 洪堡的世界年平均溫度分佈圖,1848年 H.W.多沃的月平均溫度圖,1869年 A.巴肯的全世界月平均和年平均氣壓圖,1882年E.盧米斯的世界年平均雨量圖和1886年 L.泰斯朗·德·博爾的世界月和年的平均雲量圖等。②氣候分類。1900年德國的柯本根據氣候同植物的關系對世界氣候進行瞭分類,1936年又進一步修改補充其分類原則;C.W.索恩思韋特也於1931年和1948年以蒸發量和蒸散量與植物生長的關系提出世界氣候分類標準;1941年Б.П.阿利索夫還提出以盛行氣團和海陸分佈等氣候成因進行氣候分類。中國的竺可楨(1929)、塗長望(1931)、盧鋈(1944)對中國的氣候進行過分類和區劃。③氣候預測。在19世紀,E.佈呂克納等曾根據太陽黑子數變化周期預估未來氣候;20世紀初(1907),英國G.T.沃克以研究各大氣活動中心間雨量、濕度和氣壓變化的相互關系來進行氣候預測。1910年俄國Б.П.穆利塔諾夫斯基根據自然天氣周期和自然天氣季節的概念,研究長期天氣預報方法;1920年德國F.鮑爾提出大型天氣概念並進行長期天氣預報。④氣候學的研究。1883年德國J.von漢恩出版瞭《氣候學手冊》(Handbuch der Klimatologie);1884年俄國的А.И.沃耶伊科夫出版瞭《全球氣候及俄國氣候》(ΚлиматыземНοгο шapa;В οсοбеННοсти Рοссии)一書,討論瞭氣候的形成過程及太陽輻射、大氣環流、水分循環、下墊面性質等對氣候形成的作用;1930年,柯本和R.蓋格爾發表瞭《氣候學手冊》(Handbuch der Klimatologie),對氣候學作瞭較全面的評述和介紹;1927年,蘇聯的E.E.費奧多羅夫用每天的天氣觀測來描述氣候,稱為“綜合氣候學”;伯傑龍(1930)和T.海賽爾貝格(1932)開創瞭天氣氣候學;1942年美國W.C.雅各佈斯發展瞭天氣氣候學;50年代N.A.菲利普斯第一次用流體力學方法在電子計算機上模擬瞭氣候的形成,成為動力氣候學研究的開端。此外,小氣候及應用氣候也有相應的發展。

雲和降水物理學的形成和發展及人工影響天氣的試驗研究 雖然早在16~17世紀中國、法國、意大利等國就有人工消雹的記載,但那時對其成因並不瞭解。對成雲致雨的物理過程的研究是從19世紀開始的。如1880年J.愛根研究瞭雲中的凝結核;1911年A.L.韋格納提出瞭過冷水與冰晶共存時,冰晶能消耗過冷水滴而增大;1933年伯傑龍提出瞭冷雲降水的理論;1948年I.朗繆爾提出瞭積狀暖雲因連鎖反應而產生降水的機制;1946年V.J.謝弗和B.馮內古特分別發現固體二氧化碳和碘化銀可作為人工冰核。同年朗繆爾用固體二氧化碳和碘化銀對雲進行瞭撒播試驗,取得瞭積極的效果,從而為人工影響天氣的試驗和雲物理的研究開辟瞭道路。

新技術促進大氣科學迅速發展的時期

(20世紀50年代以來)

第二次世界大戰之後,以遙感技術和計算機技術為代表的新技術迅速發展。從50年代開始,這些新技術被引進大氣科學領域。廣泛運用高速電子計算機和氣象衛星,是這個時期最重要的標志。從此,大氣科學在探測手段、通信方式、天氣預報、氣候分析試驗研究、人工影響天氣、分支學科的發展和國際合作等各個方面,都有瞭突飛猛進的發展。

多手段全球觀測系統的建立 自1945年分別使用雷達和火箭進行大氣探測以來,逐步建立瞭氣象雷達和氣象火箭探測網。用於大氣探測的雷達除微波雷達外,還有激光雷達、聲雷達以及可探測雲中流場的多普勒雷達等。雷達技術的運用就能夠在地面探測較大范圍的大氣物理量在三度空間中的變化。從1960年起,又使用瞭極軌氣象衛星,它可從幾百公裡至上千公裡以外的高空探測全球的雲況和其他物理量。1966年,地球同步氣象衛星上天,更可以較方便地追蹤臺風等天氣系統的連續演變。這些衛星裝備有紅外、微波、可見光、紫外等輻射探測儀,綜合運用瞭遙感技術,能把大氣變化的各種信息及時傳送到地面。由極軌氣象衛星和地球同步氣象衛星、地面氣象站、高空氣象站、海上船舶和漂浮站、自動氣象站,以及飛機、火箭、定高氣球(見氣象氣球)等下拋的探空儀等,共同組成的監視全球大氣演變的探測系統,以及全球通信系統(見氣象情報傳輸)有力地促進瞭大氣科學的迅速發展。

天氣預報的數值化和自動化 1946年發展起來的電子計算機,使得解大氣動力方程開展數值天氣預報成為可能。1950年,查尼、R.菲約托夫特和諾伊曼用準地轉正壓模式,在電子計算機上成功地對北美地區500毫巴(百帕)等壓面的高度場作瞭24小時的預報。此後,各國便陸續建立瞭數值天氣預報業務。中國於1965年開展數值天氣預報業務,1981年底開始正式向全國播發天氣形勢預報。從50年代到70年代,隨著預報模式的改進和計算技術的提高,數值天氣預報的效果也不斷改善。電子計算機不僅解決瞭大氣運動方程的計算問題,而且在資料的收集和分發、通信傳遞和圖表的自動分析等方面,都起著重要的作用。美國於80年代初設計瞭一套天氣預報自動化系統(AFOS)。此系統能夠將全球資料迅速集中和分析並作出預報,然後通過高速閉環路將預報提供全國主要氣象臺使用(見氣象業務服務自動化),大大節省瞭時間,提高瞭質量。歐洲中期天氣預報中心也把這種方法用於中期天氣預報。在中國,北京氣象中心也已建立瞭以電子計算機為樞紐的天氣資料通信和分析的自動化體系。

廣泛采用實驗的手段 從對觀測資料的描述分析到進行實驗,是質的飛躍。50年代以來,大氣科學研究逐漸進入瞭實驗階段。大氣科學的實驗一般有三種形式:①實驗室實驗(或模型實驗)。如第二次世界大戰後不久,D.富爾茨在美國芝加哥大學流體實驗室進行的轉盤模型實驗,不僅模擬出哈得來環流,還模擬出瞭長波,1953年R.海德在英國劍橋大學也進行瞭模型實驗,在70年代,中國的氣象學傢們通過模型實驗模擬瞭青藏高原對大氣環流的影響和臺風的形成(見大氣運動模型實驗)。與此類似,有用雲室模擬雲生成的實驗和用人工氣候箱模擬各種條件對植物生長影響的實驗等。②數值試驗。這是運用電子計算機通過計算各種大氣模式方程模擬大氣的實際情況的試驗。1956年N.A.菲利普斯首次用兩層準地轉模式進行瞭大氣環流的數值試驗,以後,這種試驗方法被廣泛采用。如以大氣中二氧化碳的增加來模擬未來氣候變化趨勢的數值試驗和模擬積雲動力發展過程的數值試驗等(見大氣運動數值試驗)。③大氣觀測試驗。這是以大自然為實驗室,在實驗區域內利用各種觀測工具,同時進行加密觀測,以深入瞭解某類天氣系統(或過程)的細微結構和發展過程。此類實驗,比較著名的有美國局地強風暴和中尺度天氣系統試驗,日本的梅雨鋒暴雨試驗,中國60年代的中小尺度試驗,70年代青藏高原氣象科學實驗等。世界氣象組織在70年代組織瞭一些大規模的試驗活動,如:大西洋熱帶試驗(GATE)、氣團變性試驗(AMTEX)、季風試驗(MONEX)、極地試驗(POLEX)和第一次全球大氣試驗(FGGE)等(見全球大氣研究計劃)。

人工影響天氣試驗的進一步開展 自古以來人類就有改造(控制)天氣和氣候的願望。迄今雖然由於科學技術的局限性還不能實現這一願望,但通過試驗研究,在探索影響天氣和氣候的科學問題上是有所收獲的。自20世紀40年代中葉第一次向雲中撒播播雲催化劑以來,人工影響天氣的試驗延續不斷。50年代中期,雲和降水物理學逐步形成分支學科。60年代美國J.辛普森進行瞭積雲動力催化實驗;蘇聯Г.К.蘇拉克韋利澤等用冷雲催化方法進行瞭大規模的防雹試驗;美國還開展瞭用飛機在某一部位撒播碘化銀以影響臺風的試驗。80年代世界氣象組織在西班牙進行瞭人工增加降水的試驗。全世界約有80個國傢或地區開展瞭這方面的試驗研究。中國從50年代末以來在大多數省份進行瞭人工降水、人工防雹和人工防霜的試驗。這些試驗雖然在設計和效果檢驗方面還存在不少問題,還難以作出肯定的評論,但為今後的試驗研究積累瞭經驗,並大大推動瞭雲和降水物理學研究的發展。

氣候研究的新局面 50年代以來,隨著對海洋和大氣相互關系的研究,動力氣象學的發展,出現瞭動力氣候學。它從動力學角度來研究地-氣系統的輻射收支和能量轉換,探討氣候形成的原因。近年來,通過數值模式對氣候變化進行模擬的研究取得瞭不少成果。1950年英國的C.E.P.佈魯克斯研究瞭地質時期和各歷史時期的氣候。1950年、1961年,德國的M.施瓦茨巴赫研究瞭氣候的變化。70年代初,世界范圍的氣候異常引起人們普遍的關註,從而廣泛開展瞭氣候變化的研究。1972年中國氣象學傢竺可楨發表的《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》一文是多年系統研究的總結。此後,中國學者們又發表瞭中國五百年旱澇歷史資料等;美國科學傢們用數值方法模擬瞭一萬幾千年前的古氣候狀態,並廣泛地開展瞭對未來氣候變化趨勢的研究。隨著氣象衛星的應用,氣候資料的數量激增,用電子計算機快速處理氣候資料的業務也隨之發展,並提出瞭監視地球氣候變化征兆的氣候監測計劃。從70年代起,氣候學已突破瞭隻從大氣的角度來研究的限制,而擴展到同時考慮大氣圈、水圈、冰雪圈、巖石圈和生物圈的氣候系統進行研究,氣候學正向著更加廣泛、更為綜合的方向發展。

新分支學科的不斷湧現 到50年代,大氣科學已發展成為一門分支學科眾多的科學。如:隨著氣象觀測技術的發展,氣象雷達和氣象衛星的出現,逐漸形成瞭大氣遙感、雷達氣象學和衛星氣象學等分支。大氣物理學中各種不同研究對象,也逐步發展成獨立的分支學科。如:雲和降水物理學及其應用學科人工影響天氣,大氣邊界層物理、平流層和中層大氣物理學以及大氣光學、大氣聲學、大氣電學和大氣輻射學等。同大氣物理學同時發展起來的,還有大氣化學。天氣學和動力氣象學則相互滲透而形成天氣動力氣象學,其應用學科數值天氣預報也發展成瞭獨立的分支。由於資料積累的增多,對極地、熱帶和高原地區情況的研究日益深入,因而出現極地氣象學、熱帶氣象學和高原氣象學。氣候學也出現瞭動力氣候學、氣候變化等分支。由於大氣科學廣泛應用於生產、生活和科研等各種領域,許多邊緣學科如海洋氣象學、水文氣象學、農業氣象學、森林氣象學、生物氣象學、航空氣象學、建築氣象學和醫療氣象學等相繼出現。在氣象業務工作自動化進程中,大氣科學不斷地從信息理論、系統工程、計算機技術和計算數學等科學技術領域中獲得新的實驗手段和理論方法;同時,也不斷地用自己的成就豐富著這些領域。

廣泛的國際合作 科學本身沒有國界,大氣科學研究的對象又是環繞整個地球的大氣圈,每個國傢都隻是一個局部。因此,大氣科學研究更需要國際協作。自1950年起,世界氣象組織成為聯合國的一個下屬機構。從60年代開始的世界天氣監視網計劃(WWW)、70年代進行的全球大氣研究計劃(GARP)及其所開展的多次國際聯合試驗、80年代的世界氣候計劃(WCP)等,都是國際合作的具體表現。此外,為瞭及時交換全球各個區域的探測資料,還成立瞭世界氣象中心、區域氣象中心和國傢氣象中心,在世界氣象中心和區域中心之間,有高速通信線路連接。中國北京氣象中心自1972年起也有高速通信線路同日本的東京和聯邦德國的奧芬巴赫連接。這些國際合作,對情報資料的交流、聯合試驗的開展和大氣科學的發展都起瞭巨大的促進作用。

參考書目

N.Shaw,Manualof Meteorology,Vol.l,Cambridge Univ.press,London,1932.

H.H.Frisinger,The History of Meteorology to1800,Science History Publ.,New Ycrk,1977.

W.C.丹皮爾著,李珩譯:《科學史及其與哲學和宗教的關系》,商務印書館,北京,1975。(W.C.Dampier,A History of Science and its Relations with Philosophy andReligion,4th ed.,Cambridge Univ.Press,London,1958.)

王鵬飛:中國古代氣象上的主要成就,《南京氣象學院學報》,第1期,1978。