在蘇聯形成的以Л.С.維戈茨基、Α.Н.列昂節夫和Α.Р.魯利亞為首的心理學派別,也稱為維列魯學派。蘇聯許多心理學傢如:Π.Я.加爾佩林、Β.Β.達維多夫、Л.Β.贊科夫、Α.Β.紮波羅熱茨、Π.И.津琴科以及Д.Β.埃利科寧等都是這個學派的重要成員。

文化歷史發展理論大體形成於20年代中期至30年代初期。十月革命後為瞭鞏固社會主義制度,蘇聯人民在佈爾什維克黨和列寧的領導下,在意識形態領域內開展瞭一場清除唯心主義與形而上上學影響的鬥爭。維戈茨基一方面積極參與心理學界反對以г.И.切爾帕諾夫為代表的唯心主義心理學的論戰,同時也進行建立馬克思主義心理學的嘗試。這樣,他便提出瞭文化歷史發展理論。

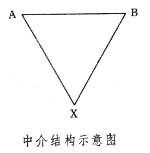

針對當時流行的行為主義的S-R公式和格式塔心理學的直覺主義,維戈茨基對人的高級心理功能進行瞭長期的研究,反對心理學中排除人的意識的研究傾向。他認為人的高級心理功能亦即隨意的心理過程,並不是人自身所固有的,而是在與周圍人的交往過程中產生和發展起來的,是受人類的文化歷史所制約的。為瞭解釋人的高級心理功能實現的具體機制,他提出瞭工具理論,認為人有兩種工具:一種是石刀、石斧乃至現代機器的物質工具,人運用這種工具進行物質生產、勞動操作,人由於使用瞭物質工具,才最後脫離瞭動物世界;另一種則是符號、詞乃至語言的精神工具,人運用這種工具進行精神生產、心理操作。動物沒有也不可能有這種精神工具,所以它們的心理功能隻能永遠停留在低級的水平上。人有瞭這種精神工具,就使他們的心理功能發生瞭質的變化,上升到高級的階段。精神工具也象物質工具一樣是不斷變化發展的。起初隻是一些極為簡單的符號、記號,後來便出現瞭語言、文字。精神工具越復雜,精神生產、心理操作的內部技術也就越高級。然而精神工具是隨著物質工具的使用而產生和發展起來的;反過來,精神工具的使用又促進瞭物質工具的進一步發展。為瞭說明精神工具的運用如使心理功能發生質的變化,他提出瞭中介結構理論。認為一切低級的心理功能從其結構而言都是直接的,但是高級心理功能在結構上則多瞭一個中介環節,因而使他們具有間接的性質。以識記為例:動物的識記是建立A-B的直接聯想過程,而人的識記則是通過瞭精神工具X,從而建立A-X-B的間接的聯想過程(見圖)。

維戈茨基認為,高級心理功能具有一系列根本不同於低級心理功能的特征:①它們是隨意的、主動的,是由主體按照預定的目的而自覺引起的;②它們的反映水平是概括的、抽象的,也就是各種功能由於有思維的參與而高級化;③它們實現的過程的結構是間接的,是以符號或詞為中介的;④它們的起源是社會文化歷史發展的產物,是受社會規律所制約的;⑤從個體發展來看,它們是在人際交往過程中產生和不斷發展起來的。

維戈茨基認為低級心理功能與高級心理功能是兩條完全不同的發展路線(種系發展與文化歷史發展)的產物,然而在人的個體發展過程中這兩種不同的心理功能卻交織、融合在一起,這就給心理學的研究工作帶來巨大的困難,使之不是犯生物學化的錯誤就是犯庸俗社會學化的錯誤,因此,他認為心理學十分迫切地需要用馬克思主義來指導。

維戈茨基的文化歷史發展理論在蘇聯30年代後期曾一度遭受嚴厲的批判。然而維戈茨基的兩位同事列昂節夫和魯利亞為發展這一學派仍繼續堅持進行瞭大量的科學研究,進一步完善瞭維戈茨基的理論,把它提到瞭新的高度,最後形成社會文化歷史學派。60年代以來,維戈茨基的著作又得以重新出版,1982年出版瞭他的心理學全集(共6卷),使這個學派的影響不斷擴大。

針對維戈茨基對活動在人的高級心理功能的產生和發展中所起的巨大作用缺乏充實的研究這一缺點,列昂節夫從30 年代起就致力於這種研究。雖然維戈茨基也曾多次提到交往在高級心理功能形成過程中的重要作用,認為交往是以人為對象的活動,但是,他的研究是不夠的。到30年代中期,С.Л.魯賓斯坦明確地提出瞭意識與活動統一的原則以批判資產階級心理學思想在蘇聯的影響,因為內省心理學和行為主義心理學都是以意識與活動的割裂為特點的。然而對活動問題的系統的科學研究則是從列昂節夫開始的。他對活動的基本觀點是:①對象性原則是他的活動心理學理論的核心。認為活動總是指向一定的對象,沒有對象的活動是不存在的。對象就是指動作所指向的客體,是指主體對它采取某種態度、與之發生某種關系的東西。活動的對象有兩種:一是制約著活動而獨立存在的客觀事物,二是調節活動的客觀事物的心理映象;②需要是具體活動的前提、內部條件,同時又是活動的調節器。活動總是由需要加以推動的,人通過活動改變客體使其滿足自身的需要,因此,在人的活動中包含著主體與客體的對立統一;③心理映象的產生不應該單純是由客體影響的結果,而是主客體雙方相互作用的結果,因此離開瞭完整的活動系統,就無法瞭解人的心理反映;④活動可分為外部活動與內部活動,從發生上說外部活動是最原初的,內部活動起源於外部活動,是外部活動內化的結果,內部活動則又通過外部活動而外化。由此可見,這兩種活動通過內化與外化是可以相互過渡的,這是因為這兩種活動具有共同的結構,心理學既要研究內部活動也要研究外部活動。

蘇聯心理學界評論列昂節夫的活動理論克服瞭一些心理學流派的機械主義的反映觀和把人看成隻能消極適應環境的錯誤觀點,從而充實與豐富瞭維戈茨基的心理學思想。

針對維戈茨基對人的高級心理功能的物質本體缺乏研究這一缺點,他的另一位學生魯利亞根據他提出的一些基本觀點進行瞭大量的臨床研究,為神經心理學帶來突破性進展。維戈茨基在他逝世前不久寫瞭《心理學與關於心理功能的定位學說》。他既反對那種根本否定高級心理功能的腦定位的唯心主義思想(如C.S.謝靈頓等人),也反對那種把心理功能的腦定位問題簡單化或絕對化的作法。他認為高級心理功能是不斷變化發展的復雜的功能系統,因此,把高級心理功能的定位機械地局限在腦皮層的某一狹小的部位是毫無根據的。他提出瞭關於高級心理功能的系統動力定位的理論。魯利亞從維戈茨基的思想出發,提出瞭功能系統的新概念以代替過去那種局部的“功能定位”的舊概念,他認為人的任何心理活動都是人腦各個部位協同活動的結果。據此,他把人腦劃分為3個功能聯合區,每個聯合區在高級心理功能的產生過程中既執行自身特定的功能,又彼此相互協同工作(見神經心理學)。

列昂節夫和魯利亞雖然各從不同的方面進行研究,但他們的研究卻有共同的特點:①都是緊密地聯系高級心理功能、意識進行的;②都是從心理功能發展的社會制約性出發的。

此外,加爾佩林也進一步發展瞭維戈茨基的內化學說,贊科夫等人的教學心理實驗所取得的成就導致瞭蘇聯小學學制的改革,他關於教學與發展的研究同樣也是在維戈茨基思想的指引下進行的。

維戈茨基的學生們所進行的大量研究,從各個不同的方面彌補瞭他的文化歷史發展理論的不足,從而把它提到瞭一個新的階段。其特點是參與這個學派的成員的一切研究都從不同的角度進一步證實人的高級心理功能的發展是受社會文化歷史所制約的。因此,把它稱為社會文化歷史學派。