個人憑藉其生理特點(主要是神經系統尤其是腦)在社會實踐中通過學習獲得符合特定社會要求的知識、技能、習慣、價值觀、態度、理想和行為模式,成為具有獨特人格的社會成員並履行其社會職責的過程。在社會生活中,一個人自出生後就接受社會的影響,開始瞭社會化的過程。據美國L.P.利普塞特在產科醫院進行的研究表明,嬰孩在出生後3~4天就能形成經典性條件反射,例如吸吮反射。這是新生嬰孩初次接觸社會因素形成的人的心理活動,是個體社會化的起點。社會化過程的實質是個體反映社會現實的的過程,從心理學來看,就是社會現實內部化的過程。社會化的目的不僅是使人學習和接受社會文化,獲得人的語言、思想、感情,掌握基本生活技能,學會一定的生產技能,懂得社會規范,明確生活目標,適應社會,成為社會的一分子,而且使上一代人的思想、技能、經驗能傳給下一代,使人能繼承和發展文化遺產,維持代際關系,在適應社會的基礎上改造社會,把社會不斷推向前進。個體社會化過程有以下特點:①主動性。每個人對社會現實的反映都有一定的選擇性,其社會化是主動的,而不是被動的。②貫穿於人的一生。由於社會現實的不斷發展、變化和一個人一生經歷中地位、職責的變化,個體社會化不是一次完成的,而是一個連續的過程,它貫穿於人的一生。③個性和共性的統一。即使在同一社會中,由於各人特點和所處具體環境不同,個體社會化也不完全一樣。社會化過程也是個性化過程。共性寓於個性之中。對於社會化,社會學側重研究社會影響,社會心理學側重研究個體社會化的歷程。

關於社會化這一概念的含義,有不同的說法:①以美國S.柯尼格為代表,從社會規范的觀點來解釋社會化,認為社會化是一種過程,個人由此成為他所出身的那個社會的一分子,他的一舉一動都符合於該社會的民俗民德。②以美國E.A.羅斯為代表,從社會意識(群屬之感)的觀點來解釋社會化,認為它是在團體中與同伴產生共同行動的能力和意志時的一種群屬之感的發展。③以中國孫本文為代表,從行為改變的觀點來解釋社會化,認為社會化有無數的刺激約束個人的反應,使之成為社會所規定的行為,這種作用即稱之為個人社會化。

社會化依賴的因素 個體社會化進程依賴於3個因素:①自然基礎,其中最重要的是健全的神經系統,尤其是神經系統的高級中樞──大腦,這是個體社會化發展的必要的自然前提。②社會基礎,指特定的社會生活條件,包括社會生產方式、政治和法律制度、社會規范、價值體系、信仰體系、風俗、種族和民族、傢庭、學校、友伴、群眾、宗教、職業、其他社會團體或組織等。其中最重要的是社會生產方式。這些社會因素是個體社會化發展的外部條件,它們促使社會化發展的可能性成為現實性。③實踐活動,這是個體社會化的內因,是個體社會化發展的能動因素。個體社會化過程有賴於個體與社會的相互作用,有賴於個人生理上的稟賦與社會環境的充分接觸,有賴於個體參加社會實踐活動才能實現。如果一個人從小與社會生活隔離,脫離社會實踐,即使他具有個體社會化的自然基礎,具有健全的神經系統,也不能獲得正常人的社會化。例如狼孩的事例,就說明實踐活動對個體社會化的重要作用。正常地參加社會實踐,正常地進行社會交往,才能獲得正常的社會化。經濟活動是人類社會最基本的實踐活動,它決定著人的社會化的性質和表現形式。如以自然經濟為特征的封建社會的經濟活動,使人的社會化離不開血緣和狹小的地區范圍,造成人的狹隘、保守和落後;以社會化大生產和私有制為特征的資本主義社會的經濟活動,一方面使人的社會化范圍擴大瞭,另一方面使金錢至上主宰著社會化過程中的一切;以社會化大生產和生產資料公有制為基本特征的社會主義社會的經濟活動,使人的社會化不僅擴大到很廣的范圍,而且滲透著集體主義的精神。

社會化的諸方面 個體社會化過程表現在許多方面。

政治社會化 指個體形成某一特定社會所要求的政治信仰、態度和行為的過程。它體現在如何對待政治制度、政治生活方式、政策、以及個體政治觀念的發展等問題上。在不同的社會制度和階級中,個體政治社會化有不同的內容和方向。關於政治社會化問題在各國社會心理學領域僅有少量的研究。美國R.赫斯1969年作瞭一項關於兒童政治觀念發展的研究。他提出很多政治問題讓各個年級的兒童回答,發現很多年齡比較小的兒童把美國政府與美國總統混為一談,3年級以上的兒童才能區別擔任政府職務的個人和政府機構。這說明個體政治化是發展的,並且與一定的知識文化水平有關。

民族社會化 指熱愛和忠於所屬民族的優良傳統、風尚、風俗,但這並不是盲目排外或把自己所屬民族凌駕於其他民族之上。中華民族的民族社會化水平是很高的,即使是長期僑居在國外的華人,仍然保持和發揚著中華民族的優良傳統。

法律社會化 指個體形成某一特定社會要求的法律觀念和遵守法律的行為的過程。在不同社會制度和階級中,個體法律社會化的內容和方向不同。據美國J.L.塔普等人(1974、1976)對丹麥、希臘、意大利、印度、日本、美國等6個國傢的4、6和8三個年級5000名學生所進行的研究,發現被試的法律推理有3種水平:①習俗前水平:特點是因害怕懲罰而遵守法律,不明白必須遵守法律的道理。這是一種比較低級的水平。②習俗水平:特點是以社會需要有控制管理才能使這個社會有秩序和存在下去這種習俗的認識,去理解為什麼要制定法律。這是一種中等水平。③後習俗水平:特點是能通過抽象的法律概念來證明法律存在的合理性,懂得為什麼要遵守法律的道理。塔普等人的研究對象後來從4、6和8年級學生擴大到成人和學前期幼兒。根據研究的結果認為,這6 個國傢的兒童和成人,絕大多數隻達到中等水平,能達到後習俗水平者為數極少。中國政府從1985年開始用5年左右時間在全體公民中普及法律常識,這一措施有助於公民的法律社會化進程。

道德社會化 指個體形成某一特定社會的道德標準和與之相符的行為的過程。在不同社會制度和階級中,道德社會化有不同的內容和方向。美國L.科爾伯格1966~1976年用他設計的9種“兩難困境”進行的研究表明,個體道德社會化的發展有階段性(見道德發展階段論)。

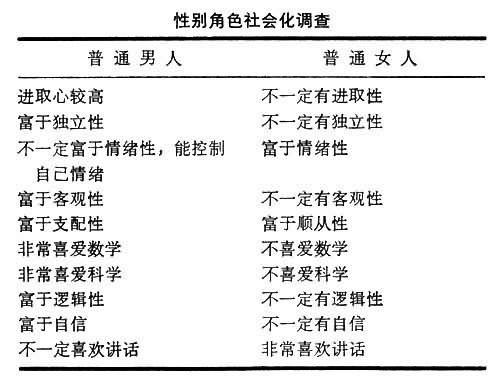

性別角色社會化 指個體形成社會對不同性別的期望、規范和與之相符的行為的過程。社會、民族、文化、風俗不同,對男女性各有不同的期望和規范。心理上的男女差別是社會造成的。美國R.羅森克蘭茨等人1968年做瞭一項研究,要求被試(大學生)舉出所有的描述普通男人和普通女人的形容詞。其結果反映出在美國大學生中存在很深的男優於女的性別角色成見(見表)。

性別角色社會化調查

職業社會化 指個體按社會需要選擇職業、掌握從事某種職業的知識和技能,以及從事某種職業後進行知識、技能更新的再訓練的過程。

性的社會化 指個體形成符合某一特定社會要求的性觀念和性行為的過程。在社會主義中國,性的社會化的內容包括性的解剖生理知識、性的心理衛生知識、性疾病的防治知識、計劃生育、性道德、性犯罪的預防等方面的教育。

個體社會化的發展 個體社會化一般經歷兒童社會化、青年社會化和繼續社會化的過程,對某些人來說還要經歷再社會化的過程。兒童在社會化的過程中,動作的溝通逐漸被語言代替,在掌握語言的基礎上,學習生活技能和社會規范。青年社會化,是兒童社會化的繼續和發展,但它有許多不同於兒童社會化的特點:①來自成人對社會化控制的范圍和強度顯著縮小和降低;②外在強化的方式(父母或成人的獎賞與懲罰)轉化為逐漸由個人對環境的認識等內在因素調節;③對成人行為的模仿和對榜樣的選擇,有更大的主動性;④社會化的媒介更廣(兒童社會化的媒介主要是父母,青年社會化的媒介的范圍越來越大)。繼續社會化,指個體經歷兒童社會化和青年社會化後,社會化還不完全,特別是在飛速發展的現代化社會面前,還須不間斷地學習的過程。這個過程,貫穿於從青年期至生命的終結。再社會化是指個人原來的思想和生活方式以及行為模式與社會環境的要求不協調,甚至發生瞭沖突,必須斷然改變,形成對他本人來說是完全新的思想和生活方式以及行為模式。如犯過或犯罪的青少年,原先形成瞭錯誤的社會化,必須經過再社會化加以改正。再社會化與繼續社會化的區別在於:①再社會化是拋棄原先形成的錯誤的社會化,形成新的正確的社會化;繼續社會化則是在原先社會化的基礎上進一步發展、提高,使之更加完善。②再社會化的方向和內容與原先的不一致,而繼續社會化的基本方向和內容則與原先的相一致。③再社會化過程是一種思想和生活方式以及行為模式向另一種思想和生活方式以及行為模式的基本的、急劇的、迅速的改變,不適應感很強烈;而繼續社會化過程是逐漸的、部分的變化,往往是在不知不覺中進行的。再社會化有兩種方式:①主動的再社會化,通常稱之為自覺改造,即個人主動地自覺地適應新的社會生活、生活方式和工作方式。②強制的再社會化,通常稱之為強迫改造,對違法犯罪者判刑或實施勞動教養,就屬於這種方式。

社會化的媒介 個體社會化的媒介很多:就人的方面來說,有父母、教師、同齡夥伴、同學、同事、領導等;就物的方面來說,有電視、電影、廣播、報紙、雜志、書籍等。這些媒介對人的社會化起著交互作用,並且隨著兒童年齡的增長,社會化媒介的主次有所不同。兒童在學齡前,社會化媒介主要是傢庭(主要是父母)、托兒所和幼兒園(主要指教師和同齡小夥伴)、社會(指除瞭傢庭、托兒所、幼兒園以外的其他社會環境中的人和事)。兒童入學後,社會化媒介主要是學校(主要指教師和同學)、傢庭和社會(指除瞭傢庭、學校以外的其他社會環境中的人和事)。離開學校後,社會化的媒介主要是社會和傢庭。美國B.C.羅林斯等1979年研究瞭父母教育兒童的方法與社會化的關系,發現父母對兒童一般采用誘導訓練法和強制訓練法兩種教育方法,誘導訓練法比強制訓練法的效果好。早期教育對人的社會化起著極其重要的作用。早期教育不僅要在傢庭而且要在托兒所、幼兒園中進行。電視、電影、廣播、報紙、雜志、書籍等大眾傳播工具也是社會化的重要媒介。從心理學的角度來分析,電視和電影既包括視覺學習又包括聽覺學習,廣播隻是一種聽覺學習,報紙、雜志、書籍都隻是視覺學習,所以電視、電影的作用大於其他大眾傳播工具。美國A.班杜拉1963年研究瞭電視、電影中殘暴行為對觀看電影、電視兒童的影響,發現看瞭有殘暴行為的電影的兒童,以後有侵犯行為者,是未看過有殘暴行為的電影的兒童後來有侵犯行為的2倍。但美國S.費許巴奇等1971年的研究認為,看有殘暴行為的電視節目未必導致侵犯行為。當然,觀看有殘暴行為的電視節目是否導致侵犯行為,還要考慮看電視者的動機因素。