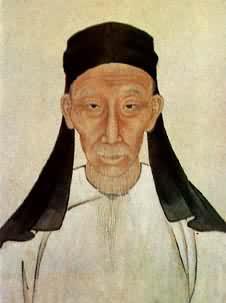

王夫之

王夫之

中國明末清初啟蒙學者、唯物主義哲學傢。字而農,號薑齋,中年別號賣薑翁、壺子、一壺道人等。晚年隱居湘西蒸左的石船山,自署船山老農、船山遺老、船山病叟等,學者稱為船山先生。湖南衡陽人。

<生平和著作 王夫之生於明萬歷四十七年九月初一,卒於清康熙三十一年正月初二。他生活的年代,正當中國封建社會末期、資本主義經濟萌芽之際。這一時期,伴隨著社會經濟的變動、生產力和科學水平的提高,階級矛盾和民族矛盾復雜交錯。在這樣的特殊條件下,產生瞭以批判宋明道學為共同傾向的早期啟蒙思潮。王夫之是這一思潮的代表之一。他出身於沒落地主知識分子傢庭,從小接受瞭傳統文化教養。青年時代,他一方面留戀科舉仕途,另一方面關心動蕩的時局,與好友組織“行社”、“匡社”,慨然有匡時救國之志。1642年,24歲的王夫之在武昌考中舉人。1643年,張獻忠農民軍攻克武昌,進駐衡陽,曾邀他參加農民政權,他佯裝傷病拒絕瞭。清軍入關後,他上書明朝湖北巡撫,力主聯合農民軍共同抵抗清軍。1647年,清軍攻陷衡陽,王夫之的二兄、叔父、父親均於倉皇逃難中蒙難。次年,他與好友管嗣裘等在衡山舉兵抗清,敗奔南明,因而結識瞿式耜、金堡、蒙正發、方以智等,後被永歷政權任為行人司行人。為彈劾權奸,險遭殘害,經農民軍領袖高一功仗義營救,始得脫險。逃歸湖南,隱伏耶薑山。1652年,李定國率大西農民軍收復衡陽,又派人招請王夫之,他“進退縈回”,終於未去。從此,隱伏湘南一帶,過瞭3年流亡生活。曾變姓名扮作瑤人,寄居荒山破廟中,後移居常寧西莊源,教書為生。這10年曲折的生活經歷,使他有機會接觸下層社會,體察民情,並促成他為總結明亡教訓而篤學深思,發憤著述,寫出《周易外傳》、《老子衍》兩部哲學著作,還寫成《黃書》這部政論著作。後半生,他退隱荒僻的石船山麓,在艱苦條件下堅持學術研究,寫出瞭大量的著作。51歲時他自題堂聯“六經責我開生面,七尺從天乞活埋”,反映出他的學風和志趣。71歲時他自題墓石:“抱劉越石之孤忠”,“希張橫渠之正學”,表白他的政治抱負和學風。

王夫之學識極其淵博。舉凡經學、小學、子學、史學、文學、政法、倫理等各門學術,造詣無不精深,天文、歷數、醫理、兵法乃至卜筮、星象,亦旁涉兼通,且留心當時傳入的“西學”。他的著述存世的約有73種,401卷,散佚的約有20種。主要哲學著作有:《周易外傳》、《周易內傳》、《尚書引義》、《張子正蒙註》、《讀四書大全說》、《詩廣傳》、《思問錄》、《老子衍》、《莊子通》、《相宗絡索》、《黃書》、《噩夢》、《續春秋左氏傳博議》、《春秋世論》、《讀通鑒論》、《宋論》等。

王夫之的哲學論斷富有批判精神。他別開生面地註釋經學,以發揮自己的思想。他把以往的學術明確地劃分為“貞邪相競而互為畸勝”的對立陣營,自覺地繼承、發揚《易》學系統中的樸素辯證法和從王充到張載的唯物主義氣一元論。同時,大體把各種宗教神學和唯心唯識之說都歸入“異端”陣營,主張對它們“伸斧鉞於定論”,給以嚴厲批判。另一方面,他又主張采取“入其壘,襲其輜,暴其恃而見其瑕”的批判方法,對老莊哲學、佛教理論深入研討,在批判中註意吸取其中合理內容,從而積累瞭大量先世的思想資料,創立瞭具有總結歷史意義的博大哲學體系。

“太虛一實”的唯物論思想 在本體論方面,王夫之發展瞭張載“知太虛即氣則無‘無’”的思想,對“氣”范疇給以新的哲學規定,對理氣關系、道器關系問題,進行瞭較深入的理論探討,作瞭明確的唯物主義解釋。

他認為,整個宇宙除瞭“氣”,更無他物。他還指出“氣”隻有聚散、往來而沒有增減、生滅,所謂有無、虛實等,都隻有“氣”的聚散、往來、屈伸的運動形態。他按當時科學發展水平,舉例論證“氣”的永恒不滅性,認為這種永恒無限的“氣”乃是一種實體,並提出“太虛,一實者也”,“充滿兩間,皆一實之府”等命題,力圖對物質世界最根本的屬性進行更高的哲學抽象。他把“誠”訓為“實有”,以真實無妄的“實有”來概括物質世界的最一般屬性。他還認為,客觀世界萬事萬物的本質和現象都是客觀實在的,“從其用而知其體之有”,“日觀化而漸得其原”,可以通過認識各種物質現象而概括出它們的共同本質。從而否定瞭唯心主義空無本體的虛構。

在理氣關系問題上,王夫之堅持“理依於氣”的氣本論,駁斥瞭程朱理學以理為本的觀點。他強調“氣”是陰陽變化的實體,理乃是變化過程所呈現出的規律性。理是氣之理,理外沒有虛托孤立的理。從而批判瞭從周敦頤到朱熹所堅持的氣外求理的唯心主義理論。王夫之結合對“統心、性、天於理”的客觀唯心主義體系的批判,強調指出:“蓋言心言性,言天言理,俱必在氣上說,若無氣處,則俱無也。”明確地堅持瞭唯物主義的氣本論。

唯物主義的道器觀 王夫之堅持“無其器則無其道”、“盡器則道在其中”的唯物主義道器觀,系統地駁斥瞭割裂、顛倒道器關系的唯心主義思想。他給傳統道與器范疇以新的解釋,認為“形而上”的“道”與“形而下”的“器”所標志的一般(共同本質、普遍規律)和個別(具體事物及其特殊規律),兩者是“統此一物”的兩個方面,是不能分離的。他提出“天下惟器而已矣”的命題,肯定宇宙間一切事物都是具體的存在,任何具體事物都具有特殊本質,又具有同類事物的共同本質,“道者器之道”,一般隻能在個別中存在,隻能通過個別而存在,“終無有虛懸孤致之道”。猶如沒有車馬便沒有禦道,沒有牢醯、璧幣、鐘磬、管弦便沒有禮樂之道一樣。他明確指出,在器之外、器之先安置一個“無形之上”的精神本體,乃是一種謬說。他通過論證“道”對於“器”的依存性,得出瞭“據器而道存,離器而道毀”的結論,駁斥瞭“理在事先”、“道本器末”的觀點。王夫之的唯物主義是中國古代唯物主義思想的發展頂峰。

“太虛本動天地日新”的辯證法思想 在發展觀方面,王夫之綜合以往豐富的認識成果,並對自己所面對的復雜的社會矛盾運動進行哲學概括,對中國古代辯證法的理論發展作出瞭重要貢獻。

王夫之基於“缊生化”的自然史觀,與宋明以來流行的主靜說相對立而堅持主動論。他提出“物動而已”,“動以入動,不息不滯”,“天地之氣,恒生於動而不生於靜”,把自然界看作永恒運動化生著的物質過程。他否定瞭周敦頤、朱熹所宣揚的太極動靜而生陰陽的觀點,指出:“動而生陽,動之動也,靜而生陰,動之靜也,廢然無動而靜,陰惡從生哉”。說明運動是物質世界所固有的,否定從氣以外尋找事物運動原因的外因論。他針對王弼“靜為躁君”、“靜非對動”的動靜觀,明確肯定“靜由動得”而“動靜皆動”。但他並不否認靜止的意義和作用,以為相對的靜止是萬物得以形成的必要條件。陽變陰合的運動過程本身包含著動靜兩態:絕對的動,相對的靜。這樣,否定瞭主靜說,又批判瞭割裂動靜的各種形而上學的運動觀,更深一層地闡述瞭動靜兩者的辯證聯系。

王夫之發展張載的氣化論,強調“天地之化日新”,把榮枯代謝、推移吐納看作是宇宙的根本法則。他認為任何生命體都經歷著胚胎、流蕩、灌註、衰減、散滅諸階段,前三者是生長過程,後二者是衰亡過程,而就在“衰減”、“散滅”過程中已經孕育“推故而別致其新”的契機,舊事物的死亡準備瞭新事物誕生的條件,“由致新而言之,則死亦生之大造矣”。這種變化發展觀,有一定的理論深度,並富於革新精神。

王夫之把事物運動變化的原因,明確地歸結為事物內部的矛盾性,認為“萬殊之生,因乎二氣”。他在張載“一物兩體”學說的基礎上開展瞭他的矛盾觀,提出“乾坤並建”,“陰陽不孤行於天地之間”,肯定矛盾的普遍性。對於矛盾著的對立面之間的關系,他進一步分析指出,任何矛盾都是相反相成的,一方面“必相反而相為仇”,這是排斥關系;另一方面“相反而固會其通”,這是同一關系。這兩重關系,不可分割,“合二以一者,就分一為二之所固有”。但他更強調“由兩而見一”,認為矛盾雙方絕非截然分開,而是“反者有不反者存”。按他的分析,“陰陽者,恒通而未必相薄,薄者其不常矣”。矛盾雙方互相逼迫、激烈搏鬥的狀態是“反常”的,而互相聯合、貫通,保持同一性狀態才是“正常”的。在他看來矛盾是相互轉化的,有時會發生突變,但在更多的情況下,轉化是在不斷往復、消長中保持某種動態平衡而實現的。

王夫之的辯證發展觀,尤其是他的矛盾學說,具有重要的理論價值,但他過分強調矛盾的同一性,則是時代給予他的局限。

因所以發能、能必副其所的唯物主義認識論 王夫之利用和改造瞭佛教哲學的“能、所”范疇,對認識活動中的主體和客體、主觀認識能力和客觀認識對象加以明確的區分和規定,強調“所不在內”,“必實有其體”和“能不在外”、“必實有其用”,二者不容混淆、顛倒。他認為“能”和“所”的關系,隻能是“因所以發能”,“能必副其所”,主觀認識由客觀對象的引發而產生,客觀是第一性的,主觀是客觀的副本。從而抓住瞭認識論的核心問題,表述瞭反映論的基本原則。據此,他批判瞭沿襲佛教的陸王心學“消所以入能”、“以能為所”的觀點,並揭露其內在矛盾,認為:“惟心惟識之說,抑矛盾自攻而不足以立。”他對“惟心惟識之說”的批判,並非簡單否定,而是在否定心學唯心論誇大主觀精神作用的同時,吸取和改造其中的某些思辨內容,如把認識對象規定為“境之俟用者”,把人的認識能力規定為“用之加乎境而有功者”,註意到人的認識的能動性。

在知行關系問題上,他力圖全面清算“離行以為知”的認識路線,註意總結程朱學派與陸王學派長期爭鳴的思想成果,在理論上強調“行”在認識過程中的主導地位,得出瞭“行可兼知,而知不可兼行”的重要結論。他以知源於行、力行而後有真知為根據,論證行是知的基礎和動力,行包括知,統率知。同時,他仍強調“知行相資以為用”。王夫之進一步提出“知之盡,則實踐之”的命題,認為“可竭者天也,竭之者人也。人有可竭之成能,故天之所死,猶將生之;天之所愚,猶將哲之;天之所無,猶將有之;天之所亂,猶將治之。”人可以在改造自然、社會和自我的實踐中,發揮重大作用。這種富於進取精神的樸素實踐觀,是王夫之認識論的精華。

理勢相成、即民見天的歷史觀和社會政治思想 王夫之在歷史觀方面系統批判瞭歷代史學中彌漫著的神學史觀和復古謬論,把對當時湘桂少數民族生活的實地觀察與歷史文獻研究結合起來,大膽地打破美化三代古史的迷信,駁斥瞭“泥古薄今”的觀點,闡明瞭人類歷史由野蠻到文明的進化過程。依據他“理依於氣”、“道器相須”的一貫思想,提出瞭“理勢相成”的歷史規律論和“即民見天”的歷史動力論。

王夫之反對在歷史運動之外談論“天命”、“神道”、“道統”主宰歷史,主張從歷史本身去探索其固有的規律,“隻在勢之必然處見理”。他說的“勢”,是歷史發展的必然趨勢和現實過程,“理”,是體現於歷史現實過程中的規律性。他肯定理勢相成,“理”、“勢”不可分,理有順逆之別,勢有可否之分。人們的歷史實踐有各種復雜情況,形成歷史事變的復雜性,應當“推其所以然之由,辨別不盡然之實”,從“理成勢”和“勢成理”等多方面去探討,才能闡明人類史的必然趨勢和內在規律。

王夫之沿用傳統范疇,把“天”看作支配歷史發展的決定力量,但用“理勢合一”來規定“天”的內涵。他進一步利用“天視聽自我民視聽”等古老命題,把“天”直接歸結為“人之所同然者”,“民心之大同者”,賦予“天”以現實的客觀內容。因而在肯定人民的“視聽”、“聰明”、“好惡”、“德怨”、“莫不有理”的前提下,為強調必須“畏民”、“重民”而提出瞭“即民以見天”、“舉天而屬之民”,意識到瞭民心向背的巨大歷史作用。

有欲斯有理的倫理思想 王夫之主張人性變化發展,強調理欲統一的道德學說。他提出瞭“性者生理也”的觀點,認為仁義等道德意識固然是構成人性的基本內容,但它們離不開“飲食起居,見聞言動”的日常生活,這兩者是“合兩而互為體”的。在他看來,人性也不是一成不變的,它“日生而日成”。人性的形成發展,就是人們在“習行”中學、知、行的能動活動的過程,以此否定人性二元論、人性不變論的觀點。王夫之還反對程朱學派“存理去欲”的觀點,肯定道德與人的物質生活欲求有著不可分割的聯系。他認為物質生活欲求是“人之大共”,“有欲斯有理”,道德不過是調整人們的欲求,使之合理的準則。他也反對把道德同功利等同起來的傾向,強調“以理導欲”、“以義制利”,認為隻有充分發揮道德的作用,社會才能“秩以其分”、“協以其安”。從上述觀點出發,王夫之主張生和義的統一,強調志節對人生的意義,認為人既要“珍生”,又要“貴義”,輕視生命、生活是不行的,但人的生命、生活不依據道德準則,也沒有價值。他指出:志節是人區別於動物的標志,一個人應當懂得生死成敗相因相轉的道理,抱定一個“以身任天下”的高尚目標,矢志不渝地為之奮鬥。

王夫之的倫理思想,沒有超出封建主義的范疇,但其中包含著一些啟蒙思想因素,具有愛國主義精神,對中國近代改良主義倫理思想(見中國近代倫理思想)的形成產生瞭深刻影響。

內極才情、外周物理的美學思想 王夫之對於美學問題的論述,不但直接見之於他的文藝批評著作《薑齋詩話》、《古詩評選》、《唐詩評選》、《明詩評選》,而且見之於他的哲學著作《周易外傳》、《尚書引義》等。王夫之在唯物主義哲學的基礎上,認為美的事物就存在於宇宙之間,這種美並非一成不變的,而是在事物的矛盾、運動中產生和發展的。他很強調親身經歷對於美的藝術創造的重要性,認為作傢所創造的藝術美,就是運動著的事物所產生的美經過審美主體的擇取淘選的一種創造。因此,對於作傢來說,最重要的就是要“內極才情,外周物理”,要經過作者主觀的藝術創造,去反映客觀事物的本質和規律。

王夫之對藝術創作中情與景的關系,曾有精辟的論述,他認為二者“雖有在心、在物之分”,但在任何真正美的藝術的創造中,景生情,情生景,二者又是相輔相成、不可割裂的。精於詩藝者,就在於善於使二者達到妙合無垠、渾然一體的地步。真正美的藝術創作,應該“含情而能達,會景而生心,體物而得神”。王夫之繼承瞭中國傳統美學思想中情景交融的觀點,對此作瞭深入的闡發,在客觀上啟迪瞭後來王國維對於這一問題的論述。

在論述美的創造時,王夫之借用因明學的“現量”說,很強調好詩要從“即目”、“直尋”中求得具象感知,“不得以名言之理相求”。此外,王夫之在文學創作中的文與質、意與勢、真與假、空與實、形與神,以及“興、觀、群、怨”等等諸多重要問題上,對於傳統的美學思想都有新的發揮和闡述。

評價和影響 王夫之的哲學思想,是 17世紀中國特殊歷史條件下的時代精神的精華,在中國哲學史上占有很高的地位。但他的哲學受時代和階級的局限,具有二重性,既顯示出可貴的價值,也有受到封建傳統意識嚴重束縛的弱點。王夫之思想中這種矛盾,是17世紀中國時代矛盾的一面鏡子。

王夫之的思想對後世產生過很大影響。譚嗣同對王夫之作瞭高度評價,說,“萬物招蘇天地曙,要憑南嶽一聲雷”(《論六藝絕句》),認為是五百年來真正通天人之故者。章太炎也稱道說“當清之季,卓然能興起頑懦,以成光復之績者,獨賴而農一傢而已”(《船山遺書序》)。

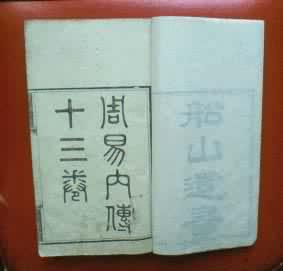

王夫之僻居荒野發憤著書,其全部著作生前都未刊佈。他死後,由其子王敔選刻的10餘種著作,也流傳甚少。直到鴉片戰爭後,中國進步思想傢尋求民族自救的思想武器,王夫之著作才被重視起來,得以匯編為《船山遺書》,先後多次刊行,傳播海內。中華人民共和國建立後,王夫之遺著的整理出版、佚文的搜集刊佈等受到重視,在日本、蘇聯和歐美各國已有船山論著、詩文的譯本,王夫之的學術遺產已成為人類共同的思想財富。(見彩圖)

王夫之(1619~1692)

王夫之(1619~1692)

《船山遺書》(清刻本)

《船山遺書》(清刻本)

參考書目

湖南省哲學社會科學學會聯合會、湖北省哲學社會科學學會聯合會合編:《王船山學術討論集》上下,中華書局,1965年。