常用芳香化濕藥。始載於《名醫別錄》。為唇形科植物廣藿香Pogostemon cablin或藿香Agastache rugosus的全草。李時珍謂:“豆葉曰藿,其葉似之,故名。”

產地和性狀 廣藿香喜溫暖濕潤環境和排水良好的砂質土壤,主產地中國的廣東、海南。藿香則野生於山坡、路旁,現在亦多栽培,主主產於四川、江蘇、浙江等省。廣藿香於五、六月莖葉生長茂盛時割取地上部分,曬兩三天,堆放,悶兩天後再曬、再悶,如此反復數次,直至全幹為止。藿香於六、七月已抽出花序時采收,曬幹或陰幹。

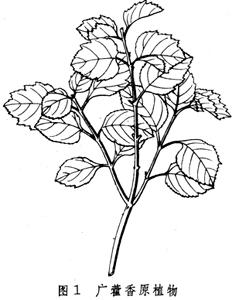

廣藿香莖略呈方柱形,多分枝,枝條微彎曲,直徑0.2~0.7厘米;表面被柔毛,質脆,易折斷,斷面中部有髓;老莖類圓柱形,直徑1~1.2厘米,被灰褐色栓皮,木質堅硬。葉對生,皺縮或破碎,展平後呈卵形或橢圓形,長4~9厘米,寬3~7厘米,邊緣具不整齊的鈍鋸齒,兩面均被灰白色茸毛(圖1)。氣香特異,味淡微苦。

圖1 廣藿香原植物

圖1 廣藿香原植物

藿香(又名土藿香)莖呈方柱形,常有對生的分枝;四面平坦或凹入成寬溝;直徑0.3~1.0厘米;表面黃綠色或灰黃色,少毛茸;質脆,易折斷,斷面中央髓部白色;老莖堅硬木質化,斷面中空。葉對生,長卵形至長圓狀披針形,長2~8厘米,寬1~5厘米;邊緣有鈍鋸齒,質薄而脆,上面近無毛,下面被微柔毛及點狀腺體(圖2)。氣清香,味淡。

圖2 藿香原植物

圖2 藿香原植物

性味和功用 本品味辛,性微溫。歸脾、胃、肺經。有芳香化濕,和胃止嘔,祛暑解表等功能。適用於濕阻中焦之胸脘痞悶,食欲不振,惡心嘔吐;或外感風寒暑濕,內傷飲食生冷,寒熱頭痛,脘腹脹滿,腹痛吐瀉,以及痢疾、瘧疾等證。

成分和藥理 廣藿香全草含揮發油約3%,其中主成分為廣藿香醇,約占52~57%;其他成分有丁香油酚、桂皮醛、廣藿香薁醇、廣藿香吡啶、石竹烯、γ-廣藿香烯、β-欖香烯、γ-畢澄茄烯、二氫白菖考烯、廣藿香酮等。藿香全草含揮發油約0.2~0.5%,其中主成分為甲基胡椒酚,占80%以上;還有茴香醚、茴香醛、α-檸檬烯等。

藿香揮發油能促進胃液分泌,增強消化力。對胃腸有解痙、防腐作用。藿香煎劑(8~15%)對多種致病性真菌有抑制作用;共浸出液比煎劑抗菌力強。藿香水煎劑(15毫克/毫升)對鉤端螺旋體有抑制作用,濃度增至31毫克/毫升時,可殺死鉤端螺旋體。廣藿香酮體外抑菌試驗證明對金黃色葡萄球菌、甲型溶血性鏈球菌等細菌,有一定的抑制作用;對白色念珠菌、新型隱球菌、黑根黴菌等真菌,有明顯抑制作用。

應用和禁忌 本品辛散而不峻烈,微溫而不燥烈,為治脾胃濕濁不化的要藥。對濕阻中焦的惡心嘔吐,舌苔白膩者,用之每獲捷效。偏於寒濕者,可配半夏、丁香、白豆蔻;偏於濕熱者,可配黃連、竹茹;脾胃虛者,可配黨參、白術;妊娠嘔吐者,可與砂仁、半夏等順氣安胎藥同用。藿香化濕和中,又兼解表散邪,如外感風寒,內傷食滯,證見寒熱頭痛,腹部脹痛,嘔吐泄瀉,身倦苔膩者,常配紫蘇、白芷、厚樸、大腹皮等,以加強發表化濕和消導之力。又如夏傷暑濕,頭昏胸悶,惡心,口中粘膩,不欲飲食,可與佩蘭相須為用,以化濕解暑,則療效更佳。對濕溫初起,邪在氣分,濕重於熱,證見發熱身困,胸悶惡心,口膩不渴者,可配半夏、厚樸、茯苓等化濕藥同用。若濕熱並重,證見身熱困倦,胸悶腹脹,溺赤便秘,可配滑石、茵陳蒿、黃芩、連翹等清熱利濕藥同用。配豬膽汁為丸,可治鼻淵,鼻流濁涕,不聞香臭。藿香單味煎湯,時時含漱,能除口臭。外用配大黃、黃精、皂礬、醋浸一周後去渣,將患部放入藥液中浸泡,每次1~2小時,可治手、足癬。內服煎湯用量4.5~9克,不宜久煎。鮮品解暑化濕辟穢之功更佳,用量加倍,或入丸、散劑。外用適量。陰虛火旺,胃熱作嘔者忌用。

()