從體表記錄到的心肌電激動的圖形。心臟內有一組特殊分化的心肌纖維,它們具有自律性,即無需任何外來刺激或神經激動便可自動地按時發出有節奏的激動,由此產生心臟的規律收縮,心肌的規律電活動,產生微弱的電流傳佈全身,在身體不同部位置放電極,並連接到心電圖記錄儀,便可把這變動著的電位差記錄成曲線,這就是心電圖(ECG或EKG)。

心電圖是診斷一些心臟病,尤其是心肌梗死的重要實驗手段。對各種心律失常不但能作出正確診斷、有時是唯一診斷手手段,且能幫助理解其異常機制;對心房、心室肥大,心肌疾病、心包炎,全身疾病累及心臟,藥物及電解質紊亂,尤其是鉀離子對心臟的影響,以及起搏器的工作狀態等均為重要的實驗檢查方法。但必須瞭解有器質性心臟病的患者可以有正常心電圖,而正常人可以有非特異性的心電圖異常,因此必須結合臨床所見,才能對心電圖作出判斷。

心電圖的原理 心電圖代表整個心臟電激動的綜合過程,以一個個心肌細胞的電激動為基礎,心肌激動時細胞內發生電傳變化。心肌細胞在靜息狀態下細胞膜外帶正電荷,膜內帶同等數量的負電荷,心肌細胞在靜息狀態保持著細胞膜內外的電位差,這稱為極化狀態。若以微電極插入細胞內,可錄得一個負電位,稱為跨膜靜息電位,靜息電位的形成主要是由於細胞膜對離子的通透性不同,膜內外各種離子主要是K+、Na+的濃度存在很大差別,細胞內k+濃度較細胞外約高20~30倍,而細胞外Na+濃度高於細胞內10~20倍。細胞膜對 K+的通透性較高,於是一部分K+順著濃度梯度外流至膜外,增加瞭膜外正電荷膜內的有機負離子(主要是蛋白質大分子)有隨K+外流的傾向,但因分子大,不能通過膜而被阻滯於膜的內表面。膜外正電的排斥作用和膜內負電的吸引作用,使K+的繼續外流受阻而達到平衡時,在膜的兩側便形成極化狀態。不同類型的心肌纖維,靜息電位不同;快反應纖維,如心室肌為-80~-90mV,慢反應纖維,如竇房結則僅-40~-70mV 。

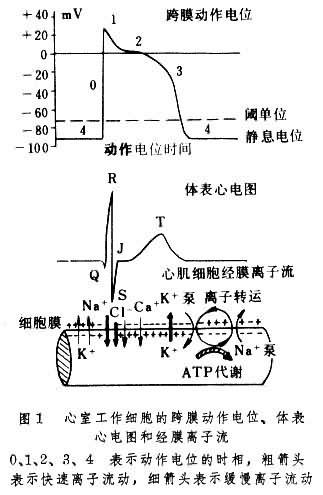

當心肌細胞受到刺激(或自發地)而興奮時,細胞膜內外的電位迅速變化。細胞膜內外的電位差在瞬間消失,細胞內的電位由-90mV迅速變為0mV,乃至+20~+30mV。也就是說極化狀態消失,這過程稱為除極過程。以心室肌為例,膜電位從靜息時的-80~-90mV降至-60~-70mV的閾電位水平,即迅速開始除極。隨後細胞內又逐漸恢復其負電位,這過程稱為復極。由除極至復極,膜內電位由負變正及又回至靜息電位的一系列電位變化稱為跨膜動作電位。可畫成一條曲線,分成為5個時相。圖1及表1示心室肌的動作電位與經膜離子流及體表心電圖的關系。

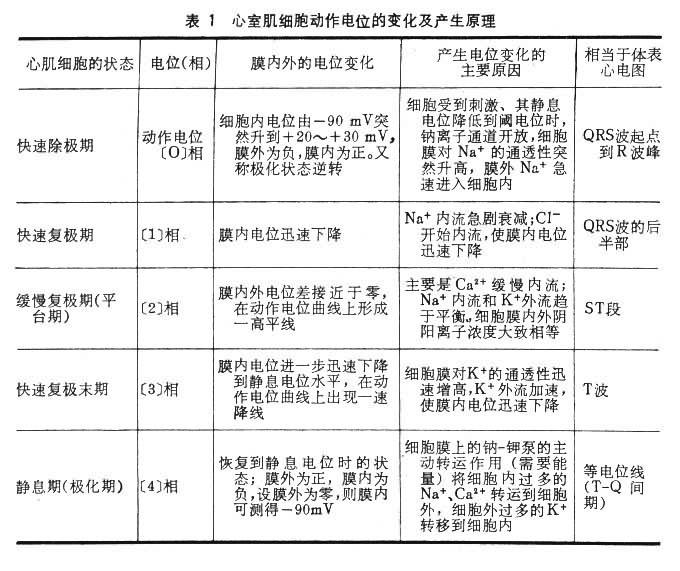

表1 心室肌細胞動作電位的變化及產生原理

表1 心室肌細胞動作電位的變化及產生原理

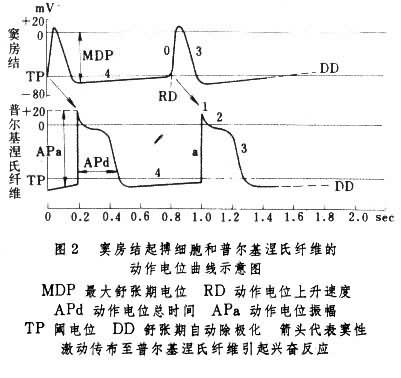

1、2及3位相是代謝過程,此階段膜內電位恢復到-90mV,這一過程稱為復極,但此時膜內外離子分佈尚未恢復到靜息狀態水平,最後鈉—鉀泵的轉移作用使內外各種離子又恢復到靜息狀態。在4倍相非自律性細胞穩定於靜息狀態水平,其動作電位呈水平線;而具有自律性的心肌細胞Ca2+慢通道開放,Ca2+穩定地內流,使膜電位逐漸移向正電位水平,其動作電位呈向上的斜線,這又稱4位相自發性除極,當達到閾電位時,便激發Ca2+慢通道開放,Ca2+迅速內流而致0位相除極。此即心臟自律性的機制,由於竇房結的4位相相除極速度最快,故正常人竇房結發放沖動激動心臟(圖2)。

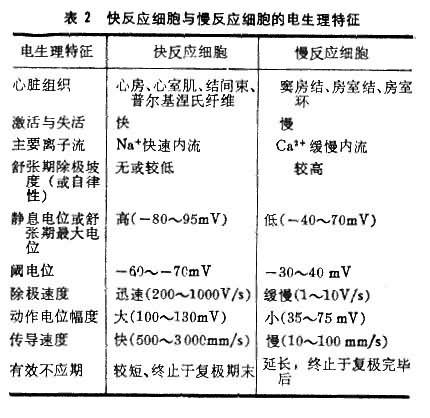

根據動作電位的形態和電生理特點,心肌細胞可分為兩大類:快反應細胞與慢反應細胞(表2)。

表2 快反應細胞與慢反應細胞的電生理特征

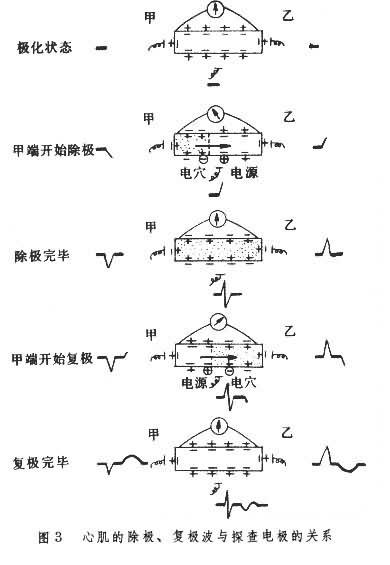

在靜息狀態下細胞膜外任何兩點間電位都相等,沒有電位差,當心肌細胞甲側受到刺激開始除極時,膜外帶負電荷鄰接的未除極部分仍帶正電荷,前者稱為電穴,後者稱為電源,合稱電偶。電穴與電源間形成電位差,產生電流,電流不斷地由電源流向電穴,隨後電源部分也開始除極而變成它前方尚未除極部分的電穴;這個程序如此擴展,直至整個細胞及心臟完全除極。除極過程可看成一組電偶沿著細胞膜不斷向前移動,其電源(+)在前,電穴(-)在後,除極完畢後,整個細胞呈極化狀態逆轉,膜內帶正電荷,膜外帶負電荷,繼之復極化。復極過程首先從除極的部分開始,先復極部分膜外獲得陽離子,這使該處的電位高於前面尚未復極的部分,於是形成一組電穴在前,電源在後的電偶,這組電偶不斷前進,直至整個心肌細胞復極完畢(圖3)。

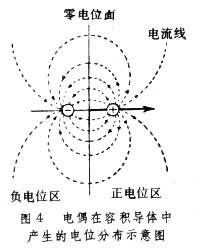

人體的體液中含有電解質,具有導電性能,因此人體也是一種容積導體,這樣在人體內及體表均有電流自心電偶的正極流入負極,形成一個心電場。可通過心電偶中心的垂直於電偶軸的零電位面把心電場分為正、負電位區(圖4)。心電場在人體表面分佈的電位就是體表電位。心電圖機將此體表電位的電信號放大及按心臟激動的時間順序記錄下來,即為心電圖。探查電極面對除極電偶的正極則錄出正波,面對負極錄出負波(圖3)。電極越靠近心電偶軸,則電位的絕對值越高,波形越大。每一次心臟搏動場包括收縮和舒張,稱為一個心動周期,相應的心電活動包括除極和復極,成為一個心電周期。

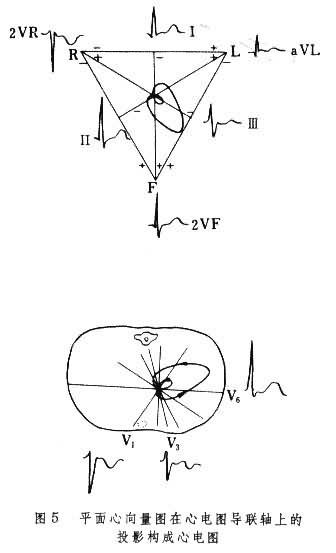

心電向量與心電圖正常心臟激動發源於右心房上部,上腔靜脈入口處的竇房結,激動通過傳導系統依次傳遞至心房、心室各部,使之除極和復極。心臟是一個立體腦器,其各部位的電激動的傳導有方向性,且其量的大小不同,這稱為向量。在同一瞬間,心肌內有許多駛向各個方向的電偶,向量綜合法用平行四邊形的對角線代表一個瞬間的綜合心電向量,在一個心電周期中,瞬間綜合心電向量在不斷變動,這樣形成一個向量環:心房除極和心室除極分別拼成P向量環及QRS向量環;心室復極構成T向量環。這種立體的向量圖(VCG)稱為空間心電向量,其在額面、矢狀面及水平面的投影,構成平面心電向量圖,臨床應用較少。平面心電向量圖在各心電圖導聯軸上的投影便構成心電圖(圖5),後者在臨床廣為應用。

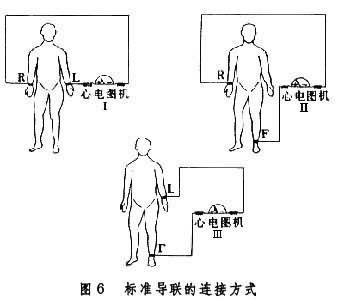

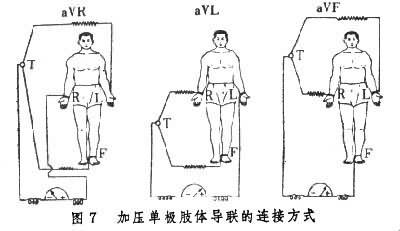

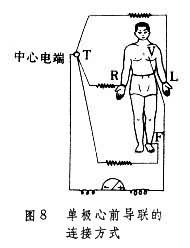

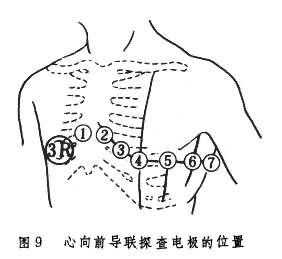

心電圖描記方法在體表任何兩處安放電極板,用導線接到心電圖機的正負兩極,即形成導聯,可借以記錄人體兩處的心電電位差。常規用12個導聯。標準導聯又稱雙極導聯(圖6),由W.愛因托芬於1905~1906年首創,在三個肢體上安置電極,並假設這三點在同一平面上形成一個等邊三角形,而心臟產生的綜合電力是一個位於此等邊三角形中心的電偶。單極肢導是威爾遜於1930~1940年代所創,即把三個肢體互相連通構成中心電端,在肢體通向中心電端間加一個5000Ω的電阻,中心電端電位接近於零,因此被看作無幹電極,探查電極分別置各肢體形成單極肢導。但由於所描記波幅太小,故戈德伯格又將其改良成加壓單極肢體導聯(圖7),即描記某一肢體的單極導聯心電圖時,將該肢體與中心電端的連接截斷,這樣其電壓高出50%。威爾遜所創單極心前導聯(圖8)是將中心電端與電流計的陰極相連,探查電極置胸前各位置(圖9)。具體各導聯的連接見表3。

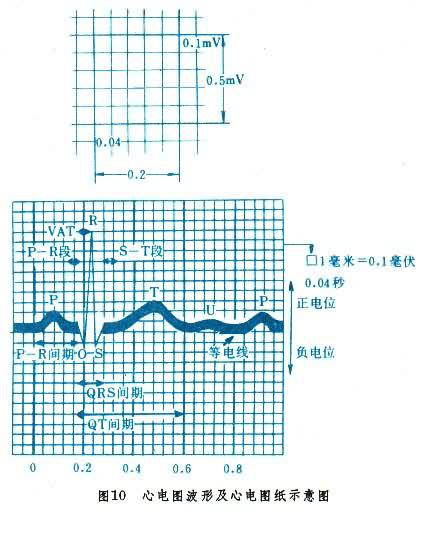

心電圖記錄為印有間距1mm的縱橫細線的小方格;其橫向距離代表時間,一般記錄紙速為每秒25mm,故每小格為0.04秒,縱向距離代表電壓。常規投照標準電壓1mV=10mm(圖10)特殊需要時紙速可調至每秒50、100或200mm。電壓1mV=20或5mm。

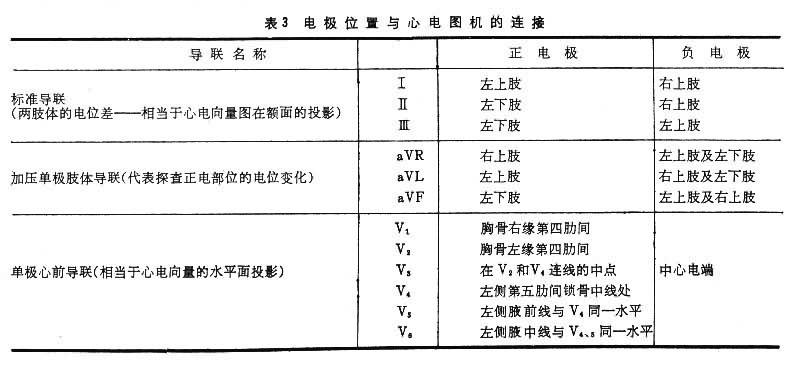

表3 電極位置與心電圖機的連接

表3 電極位置與心電圖機的連接

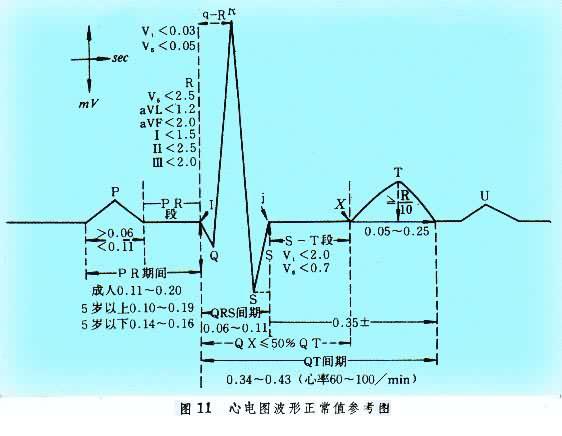

正常心電圖 正常心電圖由一系列波組成。典型的心電圖包括下述各波。各波需要測量時間、電壓以及觀察形態和方向及各波之間的相互關系。心電圖正常值見圖11。

①P波。為心房除極波,在Ⅰ、Ⅱ、aVF導直立,aVR導倒置,電壓<0.25mV,在V1導P波可呈雙向,總高度<0.2mV,正常P波<0.11秒。超過以上范圍者可能有心房肥大、心房內傳導障礙或心房內壓力增高。

②Ta波。心房復極波,方向與 P波相反,振幅較低,常重合在P-R段、QRS波或ST段中而不易確定。

③QRS波。心室除極波。第一個向下波稱Q波,第一個向上波稱R波,完全向下的波稱QS波。QRS波時間為0.06~0.10秒,在基本向上的QRS波群中,q波<0.04秒,其電壓低於同導R波的1/4。R波在aVL導<1.2mV,aVF導<2.0mV,aVR<0.5mV,V1導<1.0mV,V5導<2.5mV,RV1+S

<1.2mV,

R

<1.2mV,

R

+

S

V1<3.5mV(女性)及4.0mV(男性);若肢導R+S<0.5mV,胸導<1.0mV,則為低電壓。QRS波群在各導形態是:aVR、

V

1導主波向下,呈rS型,R/S<1,

V

5導多呈qR型,R/S>1,也就是說自

V

1至

V

5,R波應逐漸增高,S波變淺。q波異常見於心肌梗死,也見於心肌疾病。QRS波增寬見於心室內傳導阻滯,電壓增高者見於心室肥大。

+

S

V1<3.5mV(女性)及4.0mV(男性);若肢導R+S<0.5mV,胸導<1.0mV,則為低電壓。QRS波群在各導形態是:aVR、

V

1導主波向下,呈rS型,R/S<1,

V

5導多呈qR型,R/S>1,也就是說自

V

1至

V

5,R波應逐漸增高,S波變淺。q波異常見於心肌梗死,也見於心肌疾病。QRS波增寬見於心室內傳導阻滯,電壓增高者見於心室肥大。

④ P-R間期代表心房激動至心室激動開始前的一般時間為0.12~0.20秒,在少數正常人心率慢時可長至0.24秒或更長。P-R間期延長見於房室傳導障礙。

⑤ST段心室復極波,是在S波之後的一段等電線,一般不高出等電線0.1mV,不降低0.05mV,在V1、V3導可升高達0.3mV。

⑥T波。心室復極波,與QR3波主波方向一致,在以R波為主的導聯T波直立,電壓高於1/10R波。心肌損傷、缺血,藥物及電解質紊亂均可引起ST-T波異常。

⑦U波。與T波同極向,產生原因不明,有人認為是乳頭肌復極或是普爾基涅氏纖維復極波,它與心動周期的超常興奮期同時。U波倒置是異常表現,見於心肌缺血、左室負荷過重或電解質改變等。

心電軸:即額面 QRS向量綜合而成的一個總的向量,它代表整個心室除極向量在額面上的方向及大小;成人正常0°→+90°。+90°→+270°稱右偏,0°→-90°稱左偏。

心率可按下列公式計算:

小兒正常心電圖與成人明顯不同,年齡愈小差異愈大,表現在:①心率較成人快,②各間期及各波時間較成人短,③各波幅尤其是心前導聯振幅較高,④右室占優勢,心電軸右偏,⑤T波在不同年齡期有一定改變:如嬰兒心率可達130次/分,P波0.04~0.07秒,QRS波最大值為0.08秒,I及aVL導S波深,aVR導R波>0.5mV,V5>3.5mV,V1導R/S>1,電軸右偏可達+195°,T波低平。在1~5歲以後各值逐漸接近成人。

心電圖的臨床應用 心電圖可用於以下情況。

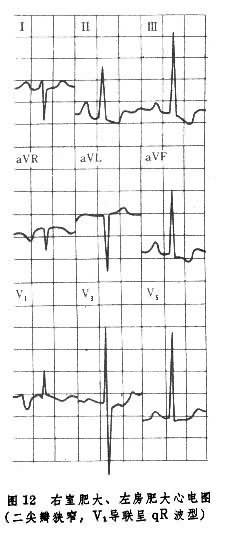

①心房肥大。實際名稱應為 P波異常,除見於心房擴張、肥厚外,也見於心房傳導障礙、心房肌損傷以及心房高壓。主要表現為 P波電壓增高,時間延長,左心房異常時P>0.11秒,呈雙峰波,V1導聯負向P波深×寬≥-0.03毫米·秒。右房異常時P波高尖≥0.25mV(圖12)。

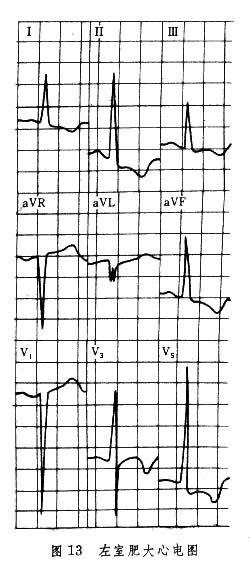

②心室肥大。由於心臟表面積增大或心肌纖維增粗,致使除極面及心電向量環較正常時大,因此 QRS電壓增高,時間可有輕度延長。由於左心室解剖位置在左後下方,當其肥大時電力向左後增大,因此R

或

R

或

R

>2.5mV,

R

>2.5mV,

R

或

R

或

R

與

S

V1>或

S

V2之和≥4.0mV(男)或3.5mV(女),

R

Ⅰ>1.5mV。當向左上方增大為主時,

R

Ⅰ+

S

Ⅲ≥2~5mV,

R

aVL≥1.2mV;當向左下增大為主時

R

Ⅱ、Ⅲ、aVL≥2.0mV。在左心室容量負荷過重時,左心室以擴大為主,常不伴有ST-T改變;在壓力負荷過重時,左室肥厚,除QRS電壓增高外,常伴有ST-T-U波改變,即ST 段下移,T波倒置或伴有U波倒置,稱為左心室勞損(圖13)。除此以外尚有一些次要診斷標準,由於各作者的標準不同,也有用各項標準記分的方法。用各方法診斷左心室肥大的敏感性約40~60%,特異性85~90%。青少年、運動員或胸壁很薄的正常人,有時

R

與

S

V1>或

S

V2之和≥4.0mV(男)或3.5mV(女),

R

Ⅰ>1.5mV。當向左上方增大為主時,

R

Ⅰ+

S

Ⅲ≥2~5mV,

R

aVL≥1.2mV;當向左下增大為主時

R

Ⅱ、Ⅲ、aVL≥2.0mV。在左心室容量負荷過重時,左心室以擴大為主,常不伴有ST-T改變;在壓力負荷過重時,左室肥厚,除QRS電壓增高外,常伴有ST-T-U波改變,即ST 段下移,T波倒置或伴有U波倒置,稱為左心室勞損(圖13)。除此以外尚有一些次要診斷標準,由於各作者的標準不同,也有用各項標準記分的方法。用各方法診斷左心室肥大的敏感性約40~60%,特異性85~90%。青少年、運動員或胸壁很薄的正常人,有時

R

+

S

V1可高達6.0mV,但屬正常現象。凡屬這種不能確診者,常診為左室高電壓,需結合臨床綜合分析。

+

S

V1可高達6.0mV,但屬正常現象。凡屬這種不能確診者,常診為左室高電壓,需結合臨床綜合分析。

右心室解剖位置居於右前上方,因此當其肥大時,心室綜合向量較正常更向右前突出。成人的診斷標準是:右心室壓力負荷過重時V1~V2導R波>1.0mV,RV1+S

>1.2mV,

V

1導R/S>1,嚴重者呈qR型,

R

aVL≥0.5mV。右心室容量負荷過重時,右心室以擴大為主,

V

1~

V

2導呈 rSR'或rSr'型,且可伴有Ⅱ、Ⅲ、aVF導ST-T改變(圖12)。兩者心電圖改變並無絕對區分; QRS電軸右偏≥+110°。但由於解剖上右室壁厚度僅為左室壁的1/3,因此右室輕度肥大時,其向右前向量仍小於左室向左向量,其結果是QRS綜合向量可無明顯變化,故上述標準對右室肥厚診斷的敏感性較左室為低,尤其在左右雙室肥厚時,心電圖可僅表現為一側心室肥大,或因電力對消而出現正常心電圖。

>1.2mV,

V

1導R/S>1,嚴重者呈qR型,

R

aVL≥0.5mV。右心室容量負荷過重時,右心室以擴大為主,

V

1~

V

2導呈 rSR'或rSr'型,且可伴有Ⅱ、Ⅲ、aVF導ST-T改變(圖12)。兩者心電圖改變並無絕對區分; QRS電軸右偏≥+110°。但由於解剖上右室壁厚度僅為左室壁的1/3,因此右室輕度肥大時,其向右前向量仍小於左室向左向量,其結果是QRS綜合向量可無明顯變化,故上述標準對右室肥厚診斷的敏感性較左室為低,尤其在左右雙室肥厚時,心電圖可僅表現為一側心室肥大,或因電力對消而出現正常心電圖。

③冠狀動脈供血不足時有缺血損傷型改變。心電圖對心肌梗死有診斷意義(見冠狀動脈性心臟病及心肌梗死)。

④心肌疾病、心包炎。心電圖有一定診斷價值(見心肌疾病及心包炎(急性))。

⑤心律失常。心電圖對診斷心律失常有重要甚至決定性的意義(見心律失常)。

⑥藥物作用及電解質紊亂。藥物作用及電解質紊亂皆可引起ST-T改變甚或 QRS波改變,嚴重者造成各種心律失常。特征性改變有洋地黃類引起的ST段魚鉤狀下垂,QT間期縮短;奎尼丁引起的QRS波增寬,高U波;乙胺碘呋酮引起的QT延長以及P-R間期延長、QRS波增寬。這幾種藥物中毒都可以引起嚴重室性心律失常,如室性心動過速。低鉀血癥可引起高U波或U波倒置以及TU融合;高鉀血癥可引起高尖T波、QRS波增寬和(或)P波消失;低鈣血癥引起ST段平坦延長。

⑦具有病因診斷意義的心電圖。一般心電圖隻能說明疾病造成的病理生理改變,隻有少數幾種心電圖改變具有病因診斷意義。如右位心,為心臟位於右側胸腔的先天畸形,好像正常心臟的鏡影。心電圖表現Ⅰ、aVL導P-QRS-T波皆為負向,V1~V5導R波逐漸縮小,S波逐漸增深。此外,約25%急性肺原性心臟病患者可出現有診斷意義的改變:如Ⅲ導異常Q波,Ⅰ導S波增深,這稱為QⅢSⅠ型,又可有其他急性右心擴張(如V1導rSR'形)的改變,持續數日消失。但右心導聯T波倒置可持續多日。

心電圖負荷試驗 有一些問題用常規心電圖不能解決,因此又發展出多種新的方法和技術。約25~40%心絞痛病人於休息時心電圖是正常的。運動負荷或藥物幹預可使心率和(或)血壓升高,增加心肌耗氧量,但冠狀動脈有固定狹窄時不能相應增加冠狀循環血流量,於是可以誘發出心肌缺血的心電圖以及其他指征的改變。心肌氧的供需平衡是保持心臟功能正常的條件,心肌的氧供應主要來源於冠狀動脈血流。心肌對動脈血的氧攝取在正常情況下已達最大值,即高達70%左右,故心肌需氧增加時不能從提高攝氧率來實現,隻能從提高冠脈血流來實現,而冠脈血流的增加主要通過冠脈口徑的擴大來達到。劇烈運動時心輸出量可增加數倍至10倍,冠脈血流可相應地增加5倍。因此在冠脈輕度甚至中重度狹窄時,休息心電圖或一般運動量時的心電圖可以正常,隻在較強度的運動時心肌需氧明顯增加,有固定狹窄病變的冠狀動脈不能相應地擴張以增加冠脈血流,心肌氧供需失衡,才出現心電圖缺血改變和(或)心絞痛。

心電圖負荷試驗有以下幾種。

①分級運動測驗應用活動平板或自行車功量計做分級運動測驗。令受試者在活動平板上行走,活動平板的轉速和坡度可以增減,目前有多種方案,以R.A.佈魯斯的方案應用最廣。踏車運動測驗是在可以測定功量的腳踏車功量計上進行,功量以千克·米(kg·M)計算。方案是:男性患者功量從300kg·M開始,3分鐘增量一次,每次遞增300kg·M ;女性由200kg·M開始,3分鐘增量一次,每次遞增200kg·M。運動過程中監測並記錄心電圖及血壓變化。運動量按年齡推算,分為極量及次極量兩種。

終止運動的指標是:出現典型心絞痛;心電圖出現陽性結果;心率達到預期最大心率的85~90%(預期心率約等於195~200次/分減年齡);血壓下降或劇升;下肢無力不能繼續運動或頭暈步態不穩。

陽性判斷標準為:運動中和運動後心電圖出現ST段水平型或下垂型下降≥0.2mV,(也有用ST下降0.1mV做標準)或U波倒置;出現嚴重室性心律失常;出現心絞痛、低血壓或二尖瓣關閉不全的雜音或異常第四心音等。

運動試驗的指征為:成人胸痛(尤其癥狀不典型者)的診斷;對確診為冠心病患者,評價其病變程度及預後;評價心臟手術及藥物的療效;評價心肌梗死後病人的預後及如何進行康復訓練。

運動試驗的禁忌癥為:急性心肌梗死或梗死前狀態;不穩定心絞痛;心功能不全;嚴重主動脈瓣狹窄、嚴重高血壓或嚴重心律失常。

此運動試驗的結果不能簡單用來區別有無冠心病,因為對低冠心病發病率人群(即冠心病發病風險因素少的人群)來說,運動測驗陽性多為假陽性,而對高發病率的人群則陽性結果意義大。能用來區分哪些病人有高風險性需及時行冠狀動脈造影檢查及搭橋手術或是適應內科保守治療。

②二級梯運動試驗。令受試者在二級9英寸高的階梯上往返運動,A.M.馬斯特氏標準化運動是按性別、年齡及體重規定一定速度,運動1分鐘或3分鐘。非標準化運動是要病人運動到接近已知發作心絞痛的運動量,在運動前後記錄心電圖。此方法目前已多被分級運動測驗所代替。

③等長運動試驗。是一種靜態運動,令患者用最大力量的一半或80%緊握握力計1分鐘,使血壓及心率中度升高,從而誘發心絞痛。可用於檢測不能行走的患者,但敏感性低。

④其他負荷試驗。包括心電圖異丙基腎上腺素測驗、葡萄糖測驗、飽餐測驗、冰水激發、缺氧測驗以及心房內起搏測驗等。觀察指標與分級運動測驗相似,由於準確性、安全度以及設備條件等原因,臨床應用受到一定限制。

動態心電圖 又稱霍爾特氏監測,1961年N.J.霍爾特首先報告,是一種可以攜帶的在活動情況下長時間記錄心電圖的方法。主要價值在於可將病人的主觀訴述給予客觀證實,尤其對有陣發性發作心律失常或心臟癥狀的患者。主要用以監測如冠心病、肥厚性心肌病、二尖瓣脫垂及長QT綜合癥等患者有無嚴重心律失常發作,亦用於監測間歇性心律失常發作(如預激綜合征)、原因不明的暈厥以及病態竇房結合征患者,在安裝起搏器的患者可用以瞭解起搏器的功能狀態。可用於判斷心律失常藥物的療效。用於觀察體力活動對心律及心臟供血的影響。監測儀器分兩部分。一為記錄儀,為能佩帶身上的輕便的盒式或盤式磁帶錄相儀,一般記錄24小時心電圖,並能標明時間,患者可在有癥狀時打上標號,同時記錄24小時活動及病情日志。一為分析儀,可將磁帶以30~120倍實時的速度回放出圖像,可用人力分析,分析儀的電子計算機亦能根據要求識別異常的圖形,並總結24小時(或48小時)各種異常心律的發作頻率並自動打出報告。

高頻心電圖 於1952年由P.H.朗納首先報道,將普通心電圖機的頻率相應增高到800~3000Hz,掃描速度加快到200~500mm/秒,放大倍數增加到1mV=50~100mm,以檢出被普通心電圖濾掉的高頻成分(超過100Hz以上)。此種成分表現為快速、細小的扭結或切跡,在左心前導聯V4、V5、V6以及三個“最大肢導”上多見。在冠心病、心肌擴大以及心肌病患者此種高頻成分的數目比正常人多。此法臨床應用不廣,可用以協助診斷冠心病。以V4~V5以及三個最大肢導的切跡數超過3個為異常指標,則診斷冠心病的陽性率約為67~90%,但正常人與患者之間的切跡數有重疊。

心電體表標測 是用多個胸部導聯記錄心電變化,圖形經計算機處理按等電位點聯成線,繪成P波、q波、R波、S波等若幹個同步的等電位線圖(圖14),也可做ST段標測。目前方法並未統一,根據需要胸前後要有30~100個等距離的導聯連至中心電端,以毫秒為單位進行分析,從而可取得更多的信息。主要用於確定及追蹤心肌梗死以及心肌缺血范圍的大小,瞭解異位心律的起搏部位,預激綜合征的類型以及觀察藥物的作用等。但本方法設備復雜,耗時較多,臨床上尚未廣泛應用。

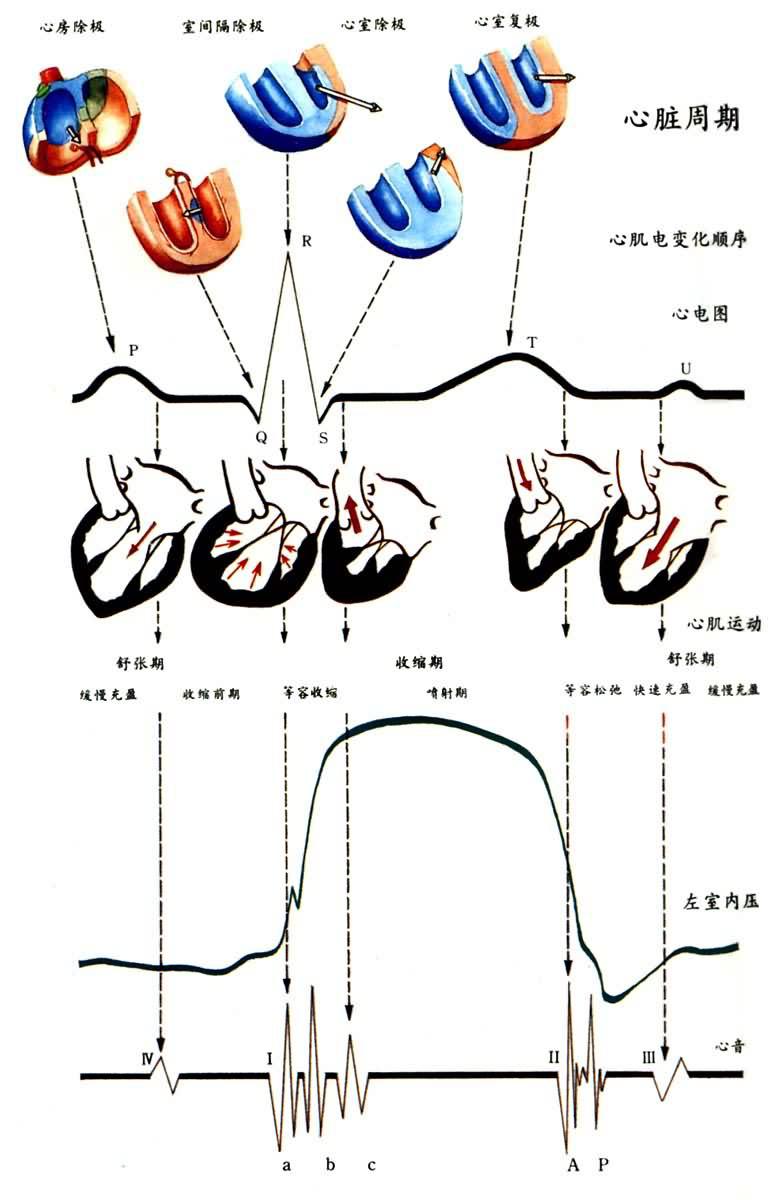

心臟周期

心臟周期