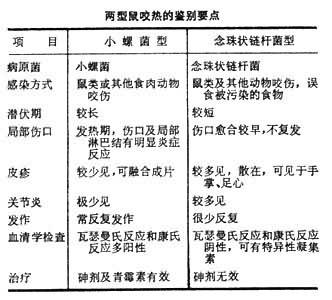

傢鼠或其他齧齒動物咬傷所致的急性傳染病。實為兩種病原體各異、臨床表現不盡相同的疾病。病原體分別是小螺菌及念珠狀鏈桿菌,臨床上也按病原體分類將鼠咬熱分成兩型。本病散發於世界各地,但病例較少,中國僅見小螺旋菌引起的報導。經抗生素治療,預後較好。未經治療者死亡率達10%。兩型在感染方式、臨床表現、診斷和治療各方面均有差異(見表)。

兩型鼠咬熱的鑒別要點

小螺菌型 病原體小螺菌(Spirillum minus)屬螺菌科。長約3~6μm,似螺旋體,有2~6個規則螺旋,兩端尖銳,每端有一根或一束鞭毛,運動活潑,革蘭氏染色陰性,在人工培養基上不生長,通過動物接種可被檢出。本型分佈於世界各地,以亞洲為多。中國有散在病例報道,多在長江以南。鼠類是傳染源,咬過病鼠的貓、豬及其他食肉動物也具有感染性。人被這些動物咬傷後得病,人群對本型普遍易感,以居住地衛生情況差的嬰幼兒及實驗室工作人員感染機會為多。人被病鼠咬傷後,小螺菌經傷口進入淋巴系統並引起局部淋巴結炎,進入血循環中可致菌血癥、毒血癥。潛伏期14~18天。起病急驟,表現寒戰,高熱達40℃以上,持續3~6日,隨後體溫迅速降至正常,經3~7天間歇,體溫又升高。如此反復,呈回歸熱型。高熱期間有頭痛、乏力、肌肉酸痛。局部傷口腫痛、壞死,形成硬結狀表面有黑痂的潰瘍。局部淋巴結腫大、觸痛。半數病人的四肢、軀幹出現大小不一的暗紫色皮疹,數量不多,可融合成片。重者發生譫妄、昏迷、菌血癥和毒血癥。體溫正常期間,癥狀緩解,皮疹消退。未經治療者可如此反復6~8次。根據鼠咬史、回歸型發熱,伴有原發病灶及局部淋巴結腫大,可作出臨床診斷。於發熱時取血作動物接種分離病原菌,或取傷口分泌物作顯微鏡檢查,有助於確診。此外半數患者血清瓦瑟曼氏反應和康氏反應陽性,也有診斷價值。對本病除作一般性治療外,局部傷口要作處理。對小螺菌既往用砷劑治療,現首選青黴素治療。預後一般較好。滅鼠是預防本病的重要環節。

念珠狀鏈桿菌型 又稱黑弗裡爾熱或流行性關節紅斑癥。病原念珠狀鏈桿菌屬弧菌科,革蘭氏染色陰性,常呈鏈狀排列,菌體中的念珠狀隆起為菌體寬度的2~5倍。在含20%新鮮兔血清的培養基中才能生長,兼性厭氧,加熱至55℃,30分鐘即可殺滅。傳染源是野生或實驗室飼養的鼠類等嚙齒動物。人被病鼠咬傷或食入被病原菌污染的食物而發病。1928年美國馬薩諸塞州黑弗裡爾有一次暴發,就是因食用瞭被病原菌污染的奶制品而發生的。中國至今無此型鼠咬熱的報道。人體被病鼠咬傷後,傷口很快愈合,無硬結樣潰瘍;經消化道感染者,則無傷口。本型潛伏期1~7天(一般2~4天),起病突然,出現寒戰、高熱(間歇熱或不規則熱)、嘔吐、頭痛、劇烈背痛,手掌及足心可見散在皮疹。多有關節紅腫、疼痛,可有滲液,主要累及大關節。根據鼠咬史及臨床表現即可考慮本病。發熱期作血、關節滲液培養,若分離到病原菌即可確診。血清瓦瑟曼氏反應和康氏反應陰性。若病後2~3周血清中測到特異凝集素,也有助於確診。除一般治療外,應用青黴素、紅黴素作病原治療,若傷口未愈則需作處理。防鼠、滅鼠是預防工作的重點。野外工作人員應作好個人防護。註重飲食衛生,切斷消化道傳播途徑,防止暴發。