光刺激引起的感覺。是人對外界資訊最重要的感覺,人體接受的外界資訊有80%來自視覺。履行視覺的器官是眼、視覺通道(視神經、視徑、外側膝體、視放射等)、視中樞(枕葉皮質)。

視覺是一系列物理、分子生物、生物化學、生理、心理過程的綜合效應。物體在光照下吸收一部分光又彌射(反射)出另一部分光,後者照入人眼,經屈光媒質(角膜、房水、晶狀體、玻璃體)聚焦,在視網膜上成像。構成像的光點透過透明的視網膜內層,到達外層感光細胞──視錐或視視桿細胞。感光細胞外節的盤膜借助光敏色素──視紫紅質和視紫藍質吸收光子後分解釋出的能量,形成膜電位,發出信號。信號通過突觸傳遞給雙極細胞和水平細胞。它們將信號進一步處理後再傳遞給神經節細胞。信號在節細胞內“編碼”,“編碼”後的沖動經視神經、視徑傳遞至外側膝狀體,交換神經元後,通過視放射到達大腦枕葉皮質。在這裡,信號被“解碼”而識別,物體即在意識中被“看見”。視覺功能可分解為光覺、形覺、色覺和立體覺等幾個方面。

光覺 視網膜對光的感受是視覺的基礎。能被看見的光必須有能引起感光細胞興奮的足夠能量,並持續足夠長的時間。物體彌射(反射)出的光子照到視網膜上所攜的能量很弱,這就要求感光細胞有較高的敏感度。但是,為瞭識別物體,物體與其周圍的背景之間一定要有足夠的對比度,若感光細胞的敏感度過高,使微弱的光能引起強烈的興奮,物體和背景都將成為一片耀眼的亮光而無法分辨。然而,自然界中光的能量變化范圍很大,夜空一顆星星發出的光照到地球上的能量,隻有正午太陽光照在地球上能量的10-14(100億分之一)。為瞭適應這種自然現象,人眼的感光細胞分化為視錐和視桿細胞兩種。視錐細胞集中在視網膜後極中央部的黃斑區,主要司明亮環境下的視覺,辨色力很強。視桿細胞分佈在視網膜的周圍部,司黑暗環境下的視覺,但其辨色力很弱。

明亮環境下,眼對光的敏感度較低,這時的視覺功能由視錐細胞完成,稱為明適應狀態。從黑暗環境進入明亮環境時,要經歷一個過程,這個時間很短,約一分鐘即可完成。因此,人從暗室中走到陽光普照的戶外時,感到陽光眩目,周圍景物一片白,約一分鐘後,明適應過程完成,感光閾值較高的視錐細胞開始履行視覺功能,周圍物體就可看得清楚。反之,當從明亮環境進入黑暗環境時,敏感度低的視錐細胞不能分辨弱光下的物體,因此感到周圍一片昏暗,漸漸地才能分辨出周圍物體,這個過程稱為暗適應過程,所需時間較長,約在30分鐘左右才能獲得在黑暗環境下的最佳視力。暗適應下,視覺功能由視桿細胞來完成。

視桿細胞在弱光下工作,有賴於一種光敏色素──視紫紅質的存在。視紫紅質是順視黃醛(即維生素 A醛與視蛋白的結合物,對光極為敏感,在光照下即被分解而漂白,同時釋出能量興奮視桿細胞。在黑暗中又重新合成,環境愈暗,視紫紅質的濃度愈高,視桿細胞的敏感度也愈高。若視桿細胞有病變,或者體內維生素A缺乏,暗適應功能即降低,臨床上出現夜盲的癥狀。

暗適應功能用暗適應計檢查。暗適應計的基本原理和方法是先讓被檢者在明亮光照下充分明適應,然後囑被檢者在全黑環境下註視一個受微光照明的視標,其照明強度可以調節並可讀數。開始時,視網膜的敏感度低,對光刺激的閾值高,辨別視標時需要的照明度強,隨著時間推移,暗適應過程進行,視網膜對光刺激的閾值降低,辨別視標時需要的照明度漸漸降低。若以時間(分)為橫坐標,以辨別視標時的最低光照度的對數值為縱坐標,記錄下暗適應過程中視網膜感光閾值的變化,即得到一條暗適應曲線。此曲線在最初數分鐘內下降較陡,代表著視錐細胞的暗適應,但其幅度較小。在10~40分鐘之間,曲線呈平緩的下降,表現出視桿細胞的暗適應過程。40分鐘以後曲線穩定在一平段,這表示充分的暗適應。若暗適應曲線下降緩慢,且不能按時下降至正常人的閾值,則表明有暗適應異常。

形覺 辨別物體輪廓的功能稱之為形覺。物體通過眼球的屈光媒質在視網膜上形成倒像。物體上的每一個“點”稱之為“像素”,聚焦在視網膜的相應部位上,引起感光細胞的興奮。對正視眼來說,5m外物體上的每一個“點”,都在視網膜上結像為一個“點”;若物體上的2個點結像在視網膜上正好落在相隔著一個感光細胞的兩個細胞上,它們的興奮經過視覺通道傳遞至腦皮質,則可被識別為兩“點”;若2個點落在沒有間隔的相鄰的兩個感光細胞上,則不能被分辨為兩“點”,而認作稍長一些的“點”(或呈一短線)。依賴上述原理,眼才能辨別物體輪廓而具有形覺的功能。形覺的定量標準稱為視敏度,即對細小物體的識別能力。

視網膜後極部相當於眼球視軸處,視錐細胞分佈得最為密集,稱為黃斑部中心凹,視敏度最高,該處的視力稱為中心視力,但其范圍極小,僅占10.64'。周邊部的視網膜錐體細胞分佈較為稀疏,視敏度相對較低,稱為周圍視力。當眼球固視正前方時,其能感受到形覺的范圍,則稱為視野。

根據受檢者主覺上的感受以測定黃斑區視敏度的方法,稱為視力檢查,一般用視力表進行(見視功能檢查)。

除瞭視力表以外,還有一些方法可用來檢查形覺功能:

①幹涉條紋視力,當屈光媒質透明度改變(如患有白內障、角膜混濁時),光線不能正常透過媒質、或不能成像時,可利用氦氖激光(或光柵)產生的相幹光,從部分透明的媒質照入眼內,在視網膜上形成幹涉條紋,此條紋不受屈光媒質成像質量的影響,條紋的寬度和排列方向可用光學機械裝置加以調節。若受試者的視網膜功能正常,則可辨別出條紋排列方向,根據能分辨出的最窄條紋,可估算出視網膜的形覺功能。此法常用於預測白內障、角膜移植術手術後的視力恢復效果。

②對比敏感度測定,用黑白分明的視標測定視力尚不能全面精確地反映形覺功能。日常生活中,當光線明亮、物體與背景的對比明顯時,物體顯得清晰;而在光線暗淡、對比不鮮明時,對同樣大小的物體的分辨能力就會降低,說明形覺功能不單是物體在視網膜上成像的大小所決定,而與物體與背景的對比度也有關系。研究表明,由於光的衍射作用,一“點”經屈光媒質在視網膜上成像時,並不是絕對清晰的一“點”,在截面上其能量呈常態(高斯)曲線分佈,視網膜上不是簡單的個別的感光細胞受光刺激而發生的結果。應用微電極技術進行視網膜電生理研究表明,視覺是包括受光刺激的感光細胞、其周圍的感光細胞的興奮狀態,以及視網膜的水平細胞、雙極細胞、節細胞、整個視路乃至視中樞的功能在內的綜合結果。分辨物體的能力與物體的亮度和背景間的反差,也即對比度,有密切關系。對比度為物體最亮處的照明度(Lmax)與最暗處的照明度(Lmin)之差除以兩者之和,即

。當

L

min=0時,對比度即為1(100% )。

。當

L

min=0時,對比度即為1(100% )。

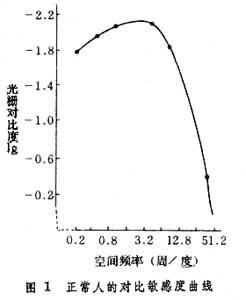

對比敏感度測定時應用呈正弦曲線分佈的光柵條紋作為測試目標,其條紋不是截然分明的黑和白,而是呈正弦曲線,從黑漸減淡為白,再由白漸增濃為黑,而其對比度可分檔調節。條紋的粗細以空間頻率表達,空間頻率是在每一度視角的空間內出現多少周期的頻率變化(空間頻率=周/度),如每度內有30對黑白相間的條紋,每一條即相當於1分視角。正弦光柵可用信號發生器顯示在示波屏上,或用激光或光柵產生的幹涉條紋。在白紙上印刷一系列不同空間頻率(粗細)、不同對比度的條紋,讓被檢者辨認,較為簡單方便,可在臨床上應用。記錄時以空間頻率為X軸,對比度的對數值為Y軸,將被測者能辨清的逐個空間頻率條紋的最低對比度,點在坐標上,連接這些點即得一條曲線,在正常眼呈一條凸面向上的曲線,其頂峰相當於3周/度處(圖1)。

對比敏感度測定可更敏感地測出形覺障礙,若黃斑區的錐體細胞有1/3已無功能時用視力表檢測視力可仍“正常”,但在對比敏感度檢查時曲線有下降。不同的頻率區出現的對比敏感度降低可反映出不同部位的視器官損害,如黃斑疾病時,對高空間頻率光柵的識別力降低;多發性硬化癥病人,對中等空間頻率光柵的識別力下降乃至喪失。此法可作為診斷參考,並可用於對弱視的診斷和治療。

色覺 不同波長的光引起的不同的視覺反應即是色覺。自然界的光來自太陽,太陽光內含有不同波長的光,其中400~750nm波長的光可以引起視覺,從750nm的較長波長至400nm較短波長,依次呈現為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫色,構成一連續的光譜。低於400nm波長的光為角膜、房水、晶狀體吸收,達不到視網膜,不能引起視覺,稱為紫外線。高於750nm波長的光也為屈光介質吸收,稱為紅外線;而且,體溫本身(37℃)使脈絡膜、視網膜都發射著紅外線,感光細胞在進化過程中就排除瞭對這些紅外線的感受,以免除其幹擾對外界事物的感覺,故而也看不見。人眼對顏色的分辨力可分解為三種屬性:①色調,即波長不同的光顯示出的不同色彩。②亮度,同樣波長的光,強度不同時產生亮度的改變。如紅色顏料中混入墨汁,其反射光中紅光的強度減弱,成為暗紅色,但其顏色的基調不變。③飽和度,色光中摻入瞭白光,其飽和度即降低。如紅光中摻入瞭白光,則呈粉紅色,白光比例愈高,粉色愈重,也即飽和度愈低。正常人對色調的分辨力很強,經過實踐中的訓練還可提高,甚至幾個nm的差異即可被分辨。色調再加上亮度、飽和度的變化,使人眼能領略這五彩繽紛、萬紫千紅的大千世界。

色覺的機理可以用三原色學說為基礎來說明。此學說認為紅、綠、藍為三種原色,任何色調都可用這三種原色的光按不同比例混合後得到。而視錐細胞分為三種,每一種分別對紅、綠、藍三種原色最為敏感。任何色調的光成像在視網膜上時,可引起這三種視錐細胞不同程度的興奮,這些興奮經過視網膜和視中樞的綜合分析,即可激起不同的顏色感。另外,從生活經驗和臨床實驗中證實,對色覺的分辨總是以紅—綠、黃—藍、黑—白這樣一系列成對的關系而表現,如註視—紅色目標後立即閉眼,會出現一綠色的後像;註視一黃色目標後會出現一藍色的後像。頡頏學說即是以這一現象而提出的又一種色覺機理。研究證實,三原色的色覺機理,主要表現在視網膜的錐體細胞水平上,而在雙極細胞、水平細胞、神經節細胞以及大腦皮質中,色覺的分辨符合頡頏學說的規律(圖2)。

色覺檢查在臨床上常用假同色圖,法恩斯沃思—芒塞爾二氏100色測驗法,法恩斯沃思D-15色盤檢查法。色覺異常可表現為不同的色弱和色盲。

立體感 靈長類動物在長期進化過程中,兩眼由側方移向前方,兩眼的視野大部分互相重疊,雖然使視野局限於前面的180°范圍內,但補償瞭兩側視野中的生理盲點,更重要的是發展瞭視覺在三維空間中的立體感。

雙眼註視一物體時,物體同時在兩側視網膜上成像。若兩眼的眼位處於對稱狀態,此像即投照於兩側視網膜的對應點上。兩側眼的視信號到達枕葉皮質,經過綜合處理,兩側視像即在意識中融合而成為一個像。由於物體發出的光,投照入兩眼瞳孔時,光束間存在著交角,遠處點構成的交角較小,近處點構成的交角較大,兩眼的物像雖得到“融合”,實際上還是存有差別,視中樞即根據交角的大小和兩側眼傳送來的略有差別的像,得到立體感。

立體感在生活和工作中對判斷物體的遠近甚為重要,如夾菜、拾取物件、上下樓梯、跨越障礙等動作都要良好的立體感。若僅有一眼有良好視力,無雙眼單視能力,或由於幼年發生斜視致大腦無融合功能都不能具有深度感。眼位不對稱(斜視)使物像落在兩眼視網膜的非對應點上,則發生復視,也喪失深度感(或立體感)。

單眼的立體感可根據生活經驗,利用透視原理或采用適當的光影繪制畫像而獲得,用平行移動頭位估測目標距離,也是一種單眼立體感,這是利用頭位移動時遠近物體相對位移的幅度不同而得到的。

檢查立體感可應用同視機、立體視覺檢查圖等方法。

視覺暫留 閃光刺激視網膜時,當閃光之間的間歇時間較長、即頻率較低時,引起間斷的閃光感。閃光頻率增加至一定界限後,則產生連續光感,此種現象是視覺的暫留功能所造成。閃光融合頻率,一般在25次/秒左右。電影、電視、示波器即是依據這一功能而設計成的。