死後變化(人死後體內各種器官、組織和細胞停止生命活動,在機體內外物理、化學、生物等因素的作用下發生的一系列物理、化學和形態學的變化)。使屍體呈現的特有徵象,是法醫學研究內容之一。屍體現象可根據出現的先後分為:①早期屍體現象,包括屍冷、屍斑、屍僵、肌肉鬆弛、屍體角膜混濁、皮革樣化、自溶和自傢消化等。②晚期屍體現象,主要包括腐敗、白骨化等。③在某些特定環境或條件下產生的屍體現象,稱異常屍體現象,包括乾屍、屍蠟、泥炭鞣屍等。這類屍體能長期保存,故又稱保存型屍體。。

雖然屍體現象出現的快慢受許多因素影響,但仍有一定的規律。一般而言,即在環境溫度為18℃左右時,早期屍體現象發生在死後24小時內,晚期屍體現象發生於死後24小時後,異常屍體現象則需數月至數年不等。

對屍體現象的研究是法醫學中一項十分重要的內容,也是法醫學所特有的研究內容,其重要意義在於:①確證死亡。屍體現象隻有在人體生物學死亡(細胞死亡)後才出現,因此法醫學將諸如屍僵、屍冷、屍斑等早期屍體現象的出現作為認定死亡的依據,隻有出現屍體現象後才允許埋葬、火化或解剖。②為推測死因、死亡情況及屍體位置提供線索。如屍斑的特殊顏色可提示某種毒物中毒;屍體痙攣後所保留的姿勢可提示死亡當時人的特定姿勢;屍僵、屍斑出現的部位有助於推測死亡後,一段時間內屍體的原始位置及移動情況。③區別某些易被人誤解或混淆的現象。如自溶與變性、壞死;屍斑與皮下出血;腐敗靜脈網與側支循環等。④從保存型屍體判斷死因及其性質(這類屍體能長久地保存生前損傷及個人特征)。⑤死亡時間的推斷。由於屍體現象的發生與發展有時有一定的規律性,法醫學上常用此作為推斷死亡時間的依據。

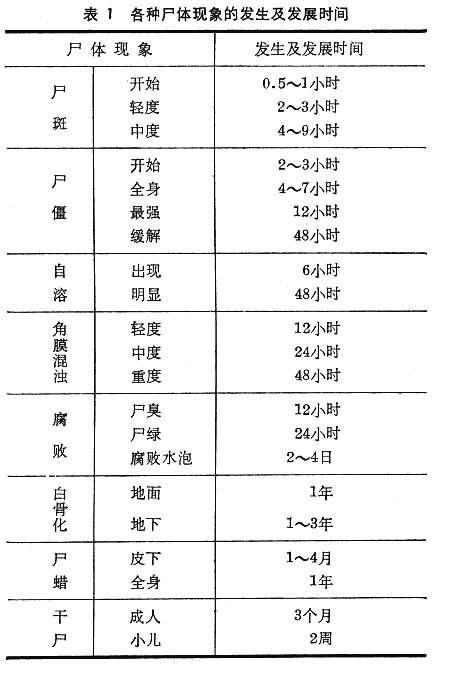

屍體現象中最早出現的是肌肉松弛,繼之是屍斑、屍僵等(表1)。

表1 各種屍體現象的發生及發展時間

肌肉松弛 人死亡後,神經反射活動消失使肌肉的緊張性喪失,出現肌肉松弛、肢體變軟的現象。這屬於死亡後最早發生的屍體現象,持續至屍僵出現為止,一般持續2個小時左右。肌肉松弛的主要征象為瞳孔散大、眼微睜、口微開、皮膚失去彈性、關節極易屈曲等。由於肌肉松弛、皮膚無彈性,故在受壓處的皮膚表面可形成與壓迫物表面形式相應的壓痕,這種壓痕在壓迫物除去後仍能保存一段時間。

屍僵 屍體肌肉強直僵硬使各關節固定,屍體姿勢固定的現象。研究表明屍僵的發生與死後肌肉中維持肌肉彈性的三磷酸腺苷分解,肌肉失水,肌動蛋白、肌凝蛋白的凝固有關。屍僵通常出現於死後1~3小時,經4~6小時擴延至全身。經24~48小時,屍僵開始緩解,完全緩解多發生於死後3~7天。屍僵可由人為作用緩解。屍僵不僅見於骨骼肌,心肌和平滑肌亦可發生,如常見的屍體上的雞皮疙瘩即皮膚平滑肌強直所致。

有時死後肌肉未經松弛階段而立即發生強直,這稱為屍體痙攣,一般多見於某些藥物(如士的寧等)中毒、疾病(如破傷風)以及中樞神經受創傷死亡者。屍體痙攣能將人體臨死時的姿態保留下來,維持到腐敗開始才開始緩解。

屍冷 正常人體內產熱與散熱保持平衡,體溫恒定維持在37℃左右。人死後體內產熱停止,而體表散熱繼續進行,結果屍體溫度逐漸下降,屍體冷卻到其溫度與環境溫度相同為止。屍冷有一定的規律性,一般在16~18℃的環境中,成人屍體的溫度(直腸溫度)平均每小時下降1℃左右。有人研究腦溫、肝溫等以探索屍冷的下降規律,但研究結果表明其規律性不如直腸溫。屍體冷卻速度受環境及屍體本身各種因素的影響,如屍體在冰雪中經1小時左右即完全冷卻,而在40~50℃的環境中不發生屍冷;瘦弱屍體、兒童屍體、大出血或燒傷死亡者的屍體則冷卻較快。而縊死、急死或高熱傳染病死亡者的屍體,屍冷發生較慢。

屍斑 人死後屍體低下部位的皮膚出現的暗紅色斑。是死後血循環停止,血管內血液因重力而循血管網墜積於屍體低下部位,使血管充盈、滲出的結果。初為雲霧狀、條塊狀,後發展融合為片狀。屍斑一般於死後2~4小時出現,其發展經過分為:①墜積期,約需12小時,血液僅墜積於低下部位的血管內,屍斑經指壓可褪色或消失。此期翻動屍體,原屍斑可消失而新低下部位又形成屍斑。②擴散期,為死後12~24小時,此期血液由於被稀釋而溶血,向血管外擴散滲出。屍斑經指壓稍褪色,翻動屍體後原屍斑不易消失,新屍斑不易形成。③浸潤期,發生於死亡24小時後,滲出的血液成分進入組織間隙並浸潤組織細胞使之著色。屍斑經指壓不褪色,更不能形成新屍斑。

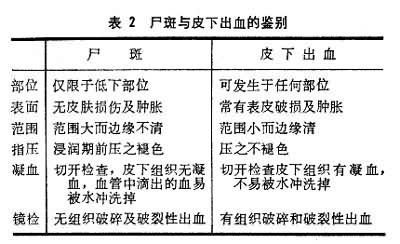

屍斑不僅見於皮膚組織,也見於含有豐富血管網的內部器官,如腦、肺、胃等。有時屍斑與皮下出血常為人所混淆,其鑒別點見表2。

表2 屍斑與皮下出血的鑒別

皮革樣化 屍體局部體表(尤其是濕潤的創面和粘膜面)的水分蒸發致使局部幹燥呈羊皮紙樣外觀的現象。皮革樣化常見於陰囊、陰唇、口唇、皮膚皺折處,如腹股溝部、嬰兒頸項部等。若生前表皮有擦傷,真皮暴露而使水分蒸發加速,則死後皮膚也易幹燥。皮革樣化處皮膚呈黃褐或紅褐色。正常皮膚粘膜與表皮擦傷處皮革樣化的主要區別,在於生前損傷處皮膚常伴有明顯的血管擴張和充血,顯微鏡下檢查更易鑒別。

屍體角膜混濁 隨人體死亡時間的延長,角膜逐漸混濁而呈白色,最終無法透視瞳孔的現象。角膜混濁與角膜內粘多糖含量減少和水分增加有密切關系。實驗研究表明角膜混濁開始發生於死後12小時,死後1~3天呈輕度混濁;3~5天呈中度混濁;6天後呈高度混濁。角膜混濁的速度與眼瞼是否閉合、周圍環境溫度、角膜本身的組織結構等有關。

自溶 人死後組織失去生活功能,受細胞本身釋放的酶作用而發生分解,使組織變軟、液化、失去組織結構的現象。產生自溶的酶一般多為水解酶系,如胰腺中的消化酶、細胞中的溶酶體酶等。自溶一般發生於死後6小時,由於人體各組織臟器結構及細胞成分的不同,其自溶發生的速度也不一樣,按先後順序通常為:胰腺、胃腸壁、腎小管、肝、肺、脾、心、腎上腺、腦等。自溶通常呈彌漫性發展,其周圍無出血、炎癥等病理改變。

胃腸壁除自溶外還因胃腸液的消化作用而溶解,此現象稱自傢消化。妊娠4個月後死於子宮內的胎兒,在羊水中所發生的無菌性、自溶性改變稱浸軟。

腐敗 死後機體組織蛋白質因腐敗細菌的作用而分解的過程。腐敗發生於死後24小時,至48~72小時明顯。其主要征象是:腸道中多種細菌產生的腐敗氣體從口、鼻、肛門排出而產生屍臭;腸道中的腐敗氣體(硫化氫)與血液中血紅蛋白合成的硫化血紅蛋白或硫化鐵透過皮膚,在右下腹、右季肋部等處呈現綠色的斑塊稱屍綠;若皮下靜脈含多量血液,血液腐敗,並發生溶血,則血液受腐敗氣體壓迫流向體表,致使皮膚靜脈擴張,表現為腐敗靜脈網;大量的腐敗氣體不僅使胸腹腔膨隆且可使整個屍體的軟組織膨大呈巨人觀。有時腹腔內的腐敗氣體可使橫膈抬高,直腸和子宮脫垂、食物反流,甚至使死亡孕婦腹中的胎兒被壓出,稱死後分娩。

由於人體各組織結構、含水量及細菌存在等方面的差異,屍體腐敗速度不盡一致。一般情況下,喉頭、氣管粘膜最易腐敗,其次是胃、腸、脾、大網膜、腦、肝、肺、心臟、膀胱、肌腱和韌帶。毛發和骨骼最難腐敗。

白骨化 屍體腐敗繼續進行,軟組織逐漸液化崩解,流失而被棺木、泥土等吸收,屍體毛發、指及趾甲脫落,隻殘存骨骼的現象。形成白骨化的時間與環境及腐敗速度有關,一般地上屍體1年,地下屍體1年以上出現白骨化,完全白骨化(肌腱、軟骨等均消失)則需5年以上。骨骼本身的脂肪組織及有機成分消失的過程稱骨的風化,一般需10~15年。

異常屍體現象 屍體經腐敗而破壞和消失,這是一般規律,但某些屍體在某些特定環境中可全體或部分不腐敗,並得以保存數百甚至數千年。這種屍體又稱保存型屍體,主要包括:①幹屍,即木乃伊,在高溫、通風良好及空氣幹燥的環境下,屍體水分急速喪失,腐敗停止,從而屍體以幹燥、體積縮小、皮膚呈褐色皮革樣化的形式保存下來。幹屍多見於熱沙漠地區。成人屍體一般需2~3個月方變成幹屍。②屍蠟,浸泡於水中或埋葬在濕潤土中的屍體,因空氣缺乏,腐敗過程變慢或完全停止,其皮下脂肪組織因皂化或氫化反應形成污黃白色的蠟樣物質,屍體得以長期保存。屍蠟多見於屍體某一部分,全身屍蠟罕見。其形成一般約需1~1.5年,嬰屍則6~7周即可形成屍蠟。③泥炭鞣屍,屍體存在於泥炭沼澤中,因酸性物作用使腐化停止,皮膚鞣化,臟器縮小,骨骼脫鈣變軟,屍體得以長久保存,可保存數百年,其多數組織結構仍相當完好。④中國古代的保存型屍體。與上述三種均不同,1972年在湖南長沙馬王堆出土的屍體和1975年在湖北江陵出土的屍體均下葬2000餘年,這兩具屍體得以保存的原因:一為棺具及墓室密封好,二為屍體均浸漬於弱酸或弱堿的棺液內,致使屍體保存瞭完好的外觀和一定的組織結構。