染色體異常引起的疾病。通常分為常染色體病和性染色體病兩大類。常染色體病由常染色體異常引起,臨床表現為先天性智力低下、發育滯後及多發畸形。性染色體病由性染色體異常引起,臨床表現為性發育不全、智力低下、多發畸形等。染色體病患者通常缺乏生活自理能力,部分患者在幼年即夭折。染色體異常包括染色體數目的改變和染色體結構的改變,又稱為染色體畸變。染色體病較為常見,在妊娠初3個月的自然流產兒中,65%有染色體異常,在全部自然流產兒中,20~50%有染色體異常,而在活產新生生兒中,約1/100~1/200可發現染色體病。中國國內有關染色體病的群體調查為數不多,上海市1986年對12萬名新生兒進行染色體病篩查的結果,發現21三體征的發病率為0.56%。染色體病目前尚無有效的治療手段,隻能通過產前診斷、遺傳咨詢等防預措施,減少染色體病患兒的出生。

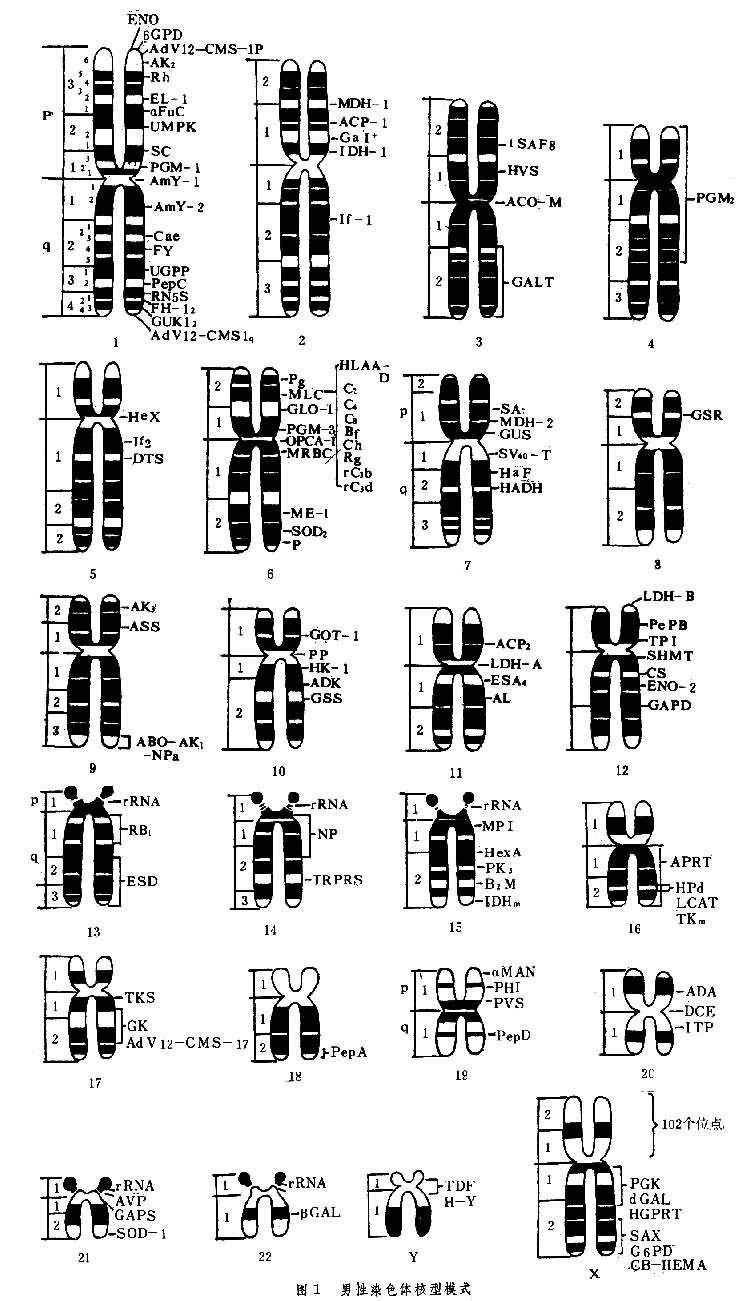

研究簡史 德國解剖學傢、細胞學傢W.弗萊明描述人類染色體,但直到1950年研究技術才有重要突破。1959年報告瞭第一種人類染色體病──21三體征先天愚型,次年發現瞭性染色數目異常的兩種疾病,即多瞭一條X染色體(XXY)的克萊恩費爾特氏綜合征和少瞭一條X染色體(XO)的特納氏綜合征。1960年在美國丹佛召開第一次有關染色體分組、命名和正常形態結構的會議,制定瞭人類染色體的標準命名系統,沿用至今(圖1)。

圖末的X和Y共同組成第23對性染色體。70年代出現瞭染色體分帶技術,人們對染色體的分析和鑒別水平大為提高,分帶方法即用不同的染料和處理方法,使染色體出現不同的帶,包括G帶、C帶、Q帶、R帶、T帶、A帶、D帶、N帶和cd帶等方法,其中G帶最為常用。1969年對一例智力低下的男性患兒進行染色體檢查時發現其X染色體在低葉酸培養基中出現脆性部分,此後有關脆性X染色體及其他各對染色體的脆性位點的研究不斷增多,目前已認識到人類染色體上的脆性位點不僅可能在低葉酸培養基中出現,還可以用低胸腺嘧啶核苷,aphidico-lin ,distomycin等誘發。能造成臨床異常表現的脆性位點,稱為致病位點,如脆性X染色體;沒有臨床表現的稱為非致病位點或稱普通位點。上述成就使染色體的分析愈加精確,為染色體檢查提供瞭理論基礎和實驗技術。

染色體異常的分類 包括整個染色體組成倍地增多,某一染色體整條的增多或減少以及染色體的某個節段的增多或減少。

染色體數目的改變 個體細胞內染色體的數目,包括整倍體、非整倍體及嵌合體。

①整倍體。正常人體細胞有23對染色體,因為每對染色體是兩條,故稱二倍體。人類精子和成熟卵子隻有23條染色體,即每號染色體隻有一條,均不成對,稱單倍體。如果每號染色體均在3條以上,則稱多倍體,如三倍體、四倍體等。除瞭在人類自然流產胎兒中發現三倍體或四倍體外,單倍體或多倍體還未在活產兒中或人類疾病中發現,所以臨床意義不大。

②非整倍體。指在一倍體中,等號染色體不是正常的兩條而是多一條或少一條,染色體總數或47或45,這分別稱為單體型或三體型。如果等號染色體增加到3條以上,也就相應稱為四體型,五體型等,但是在非整體中,除增多或減少的等號染色體外,其餘染色體的數目仍保持2條。在自然流產的胎兒中發現的染色體異常,以三體型最多見,占40~50%,單體型占20%左右。在活產兒的先天愚型中,也以三體型最多見。尤其是21號染色體的三體型最多見稱為21三體綜合征,在新生兒的發病率為0.7~1.5‰,臨床表現為智力低下、發育遲緩、眼距寬、外眥上斜、內眥贅皮,常張口弄舌,掌紋呈通貫手。其他較多見的有13號、22號、8號和9號等三體型。性染色體數目異常中比較多見的是女性缺少一條X染色體(XO,染色體總數為45,稱為特納氏綜合征,在新生兒中的發病率為0.2~0.4‰,臨床表現為身材矮小,原發性閉經、性幼稚、蹼頸、後發跡低、乳距寬、肘外翻)。男性增加一條X染色體(XXY,染色體總數成為47稱為克萊恩費爾特氏綜合征,發病率高,在新生兒中發病率為1.4~2.9%,是男性不育癥常見的原因)。其他如XYY,XXX ,XXXY或更多數目的性染色體異常也有報道。

③嵌合體。由三倍體和二倍體兩種細胞系組成的個體。這種新生兒存活的機會較大。如受精卵分裂初期,或胚胎發育早期,發生染色體不分離、不形成47XXX及45,XO兩種細胞群。這個體稱為XXX/XO嵌合體。

染色體結構的改變 種類很多,臨床意義較大的有缺失,易位,等臂染色體和環形染色體等。

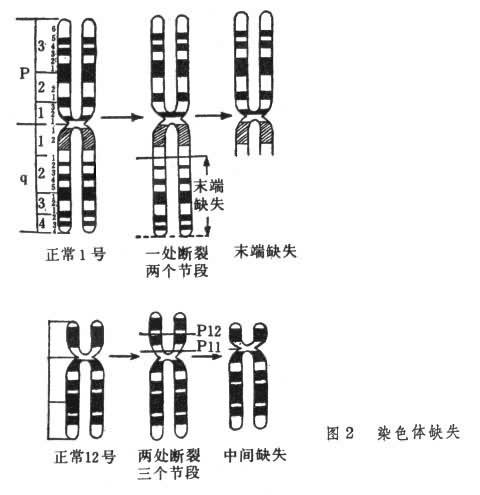

①缺失。染色體發生斷裂並丟失一部分遺傳物質,又分為末端缺失和中間缺失,前者隻有一個斷裂位點,後者則必須有兩個斷裂位點。最常見的是第5號染色體短臂部分缺失即5p'綜合征,也稱為貓叫綜合征。患者生長遲緩、小頭、嬰兒期呈滿月臉、眼距寬、內眥贅皮、外眥下斜、斜視、嚴重智力障礙。嬰兒期哭聲酷似貓叫,常早年夭折。其他4號染色體短臂、18號染色體長臂、21號染色體長臂、X染色體短臂或長臂的缺失也有報道。費城染色體見於慢性粒細胞性白血病患者,是缺失一段長臂的雙號染色體(圖2)。

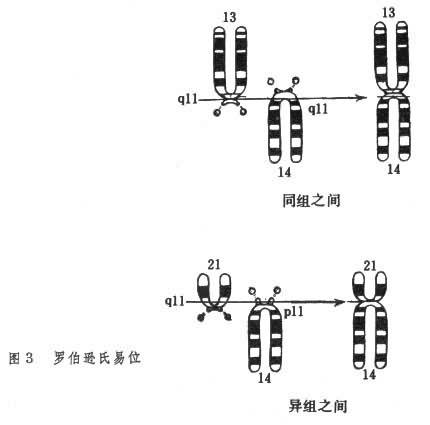

②易位。兩條染色體同時發生斷裂,一條染色體斷裂後形成的斷片與另一條非同源性染色體的斷端連接。隻有通過分帶技術才能識別。分為相互易位、整臂易位、復雜易位和羅伯遜氏易位等。羅伯遜氏易位是一種特殊的整臂易位,即兩條近端著絲點染色體在著絲點發生斷裂後,兩者的長臂彼此連接,形成一條新的染色體(圖3),臨床上並不少見,估計每1000餘名活產嬰兒中就有一例羅氏易位,主要發生在D組染色體之間,如13號和14號之間。易位可造成流產或先天異常。

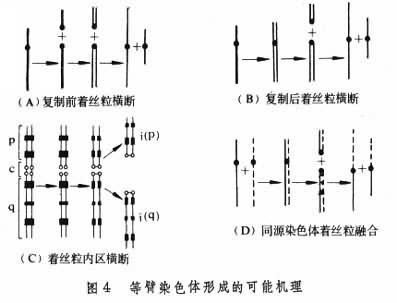

③等臂染色體。一種異常染色體。其兩臂的形態及遺傳結構相同,無長、短臂之分。形成原因可能是細胞分裂時,著絲點處不是進行正常的縱裂,而是發生異常的橫向分裂,結果形成兩個形狀不同的染色體:一個具有兩條短臂,另一個具有兩條長臂,都稱為等臂染色體(圖4)。也有學者認為等臂染色體是一對同源染色體在著絲點處融合,然後短臂和長臂部分分開而形成的。臨床最多見的等臂染色體是X染色體長臂的等臂染色體,見於部分核型為XO的患者中,其次為21號長臂的等臂染色體(其後代均為21三體綜合征患者),還可見到4號、9號、15號、17號、18號和X染色體的短臂以及15號、17號、18號和Y染色體的長臂所形成的等臂染色體。

④環形染色體。染色體兩個臂的末端都發生斷裂後,兩個斷裂下來的片斷可以失去兩個斷端也能相互連接形成環形。臨床上已發現的環形染色體有1號、4號、6號、9號、10號、11號、13號、15號、17號、18號、21號、22號和X染色體等。常伴有表型異常。

染色體病的診斷 染色體病的確診靠染色體檢查。常染色體異常多表現有體格發展落後、特殊容貌、皮紋異常、多發畸形等。而且大多有神經系統的表現,如智力低下和肌張力減低等;而性染色體異常除一些體表的特征外,都有外生殖器的異常和不育。但是,值得註意的是細微的染色體結構改變和平衡易位(易位染色體聯合後發生交錯分離,同等位基因能配對,則配子是平衡的)則在臨床上沒有異常表現,智力和體格發育均正常,這種情況下隻有靠染色體帶型檢查才能發現。

染色體病的防治 染色體病至今尚無有效的治療方法,隻能進行預防。凡高齡孕婦、有反復自然流產史或有過畸形兒的孕婦均應進行產前診斷,若發現胎兒有染色體異常,則應終止妊娠。此外,對有染色體病傢族史的人,也應進行染色體檢查,以便指導婚配和生育。