在靜脈血流遲滯、血液凝固性增高及血管內膜損傷等條件下,靜脈內發生血栓的現象。幾乎全部發生在下肢和下腔靜脈內。肺栓塞病例中,85%的栓子來源於下肢及下腔靜脈內的血栓。大片肺栓塞的死亡率高於60%,因此,預防及治療深靜脈血栓形成是減少肺栓塞發病率和死亡率的關鍵措施。

靜脈血栓形成和血栓性靜脈炎 兩種病理狀態都可引起靜脈血流阻塞。靜脈炎癥伴有血栓形成,血栓形成後也也都伴有靜脈炎癥。因此,不少學者認為這兩種病變可能是一種疾病的不同階段,但臨床上兩者各有不同的特點,血栓性靜脈炎多侵犯肢體與軀幹的淺靜脈,而靜脈血栓形成主要發生在下肢的深靜脈。

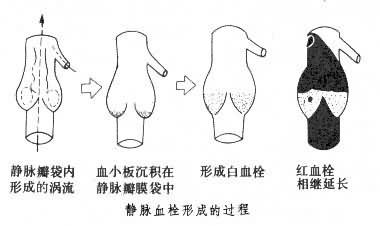

病因和病理生理 19世紀中期,R.L.K.菲爾肖提出的深靜脈血栓形成的三個要素──靜脈血流遲緩、血液高凝狀態和靜脈內膜損傷,至今仍為血管外科界所公認。絕大多數靜脈血栓形成發生在盆腔及下肢的深靜脈,這與下肢靜脈的解剖及功能有密切關系:下肢靜脈具有較多的靜脈瓣,人體站立或坐位時,下肢的靜脈壓遠高出身體其他部位。下肢靜脈回流端賴肌肉收縮時所產生的“泵”的作用,因此,站立和坐位時,下肢靜脈血回流較緩慢。當無明顯的靜脈內膜損害時血栓形成常常發生在靜脈瓣膜袋裡(見圖)。血栓與血管壁無緊密粘連,易於脫落並可導致肺栓塞。

70%的下肢血流經深靜脈流回心臟,30%經淺靜脈(大隱、小隱靜脈)。淺靜脈在大腿根部流入深靜脈(股靜脈)。因此,髂靜脈、股靜脈內血栓形成,深靜脈血流阻塞後淺靜脈將擴張,血流增加,以補償深靜脈的血流阻塞。於是出現大隱靜脈曲張及患肢可凹性水腫。血栓形成在膕靜脈者,小腿部肌肉壓痛明顯,前足急劇背屈時,誘發小腿肌肉深部疼痛(霍曼斯氏征)。

診斷和鑒別診斷 急性下肢靜脈血栓形成的診斷往往不困難。產後、骨折及創傷、手術後的病人,若出現肢體疼痛、腫脹、淺靜脈怒張,應考慮本病的可能。診斷有困難時,可行靜脈壓測量及靜脈造影術,放射性核素下肢靜脈造影有助於診斷,且較安全。多普勒超聲血流探測儀可用以檢查髂外、股靜脈的血栓形成,對肌肉深層或盆腔內的靜脈血栓的檢查不準確。125I標記人體纖維蛋白原試驗對診斷新鮮的肌肉深層的小腿靜脈血栓形成最有價值,若能連續檢查數天,準確率可達85%以上。

對疼痛不顯著,肢體腫脹明顯者,應當註意與淋巴水腫鑒別,後者病程緩慢,皮膚增厚,無淺靜脈曲張,臥床抬高肢體後,腫脹消退不明顯。

預防和治療 靜脈血栓形成後,若局限於小腿靜脈內,血栓可漸漸機化,血流再通,多數不遺留癥狀,少數向上蔓延至股靜脈或髂股靜脈,因此過程常為漸進,不易及時診斷,最終發展成慢性下肢靜脈功能不全,肢體腫脹不易消退。因深靜脈瓣膜在血栓形成及炎癥過程中受到破壞,即使血流再通,重力作用產生的靜水壓力,使組織內纖維素積聚,脂肪結締組織硬化,皮膚產生淤滯性皮炎的改變,甚至發生靜脈淤滯性潰瘍,造成肢體一定程度的病廢。

下肢深靜脈血栓形成的早期,易於脫落。若栓子大,栓塞於左右肺動脈主幹,可造成大片肺栓塞,這常是猝死的原因之一。因此,預防下肢靜脈血栓形成十分重要。

對年老、肥胖及既往有血栓性靜脈炎的患者尤應註意加強預防。鼓勵骨折、外傷及術後患者主動活動肢體,行深呼吸運動促進靜脈回流。盡可能早期離床活動。盆腔及下肢手術時,操作應輕柔,避免損傷血管,術後穿著彈力襪以促進下肢靜脈回流。對手術的患者,為對抗術後可能發生的血液高凝狀態,可使用肝素或右旋糖酐以降低血小板的活動。深靜脈血栓形成以非手術治療為主。急性期需臥床休息,抬高患肢,可減輕疼痛,促使局部炎癥消退。為防止血栓蔓延,應用肝素及香豆素類藥物進行抗凝治療。為防止血栓引起靜脈功能不會,在發病早期就應開始溶栓治療,常用藥物為鏈激酶和尿激酶。

為預防肺栓塞,髂靜脈血栓形成後48小時內可行靜脈血栓取除術。對病程稍長,血栓不易取除而又有肺栓塞危險者,可在下腔靜脈腔內或腔外安置濾栓裝置以防止發生肺栓塞。