肝實質細胞損害嚴重,以致失去其正常的物質代謝功能,出現一系列代謝紊亂及相應的臨床綜合征(包括全身狀態的惡化、腹水、迴圈障礙、肝性口臭、血液凝固障礙、消化道出血、發熱、黃疸、肝性昏迷和肝腎綜合征等)。又稱肝細胞衰竭、肝功能不全,簡稱肝衰竭。肝衰竭可併發於任何一種肝臟疾病,如重癥肝炎、肝硬變、肝癌、藥物性肝病等,常是肝臟疾病的晚期階段,臨床表現兇險,救治十分棘手。當發展到Ⅳ度昏迷時,90%的患者都將死亡。但肝臟的再生能力較強,若能早期治療,肝性腦病也有恢復的可可能。臨床上可分為兩種主要類型:①急性暴發性肝衰竭,肝細胞呈現大塊壞死,病程在8周以內,死亡率達70~90%,多死於胃腸道出血、感染性休克、肺炎、肺水腫、肺功能衰竭。②慢性肝衰竭,為慢性活動性肝病,病程漫長,呈進行性發展,預後也不良。慢性肝衰竭晚期也可出現急驟進展的急性肝衰竭,有人稱之為慢性急性發作性肝衰竭。

病理解剖基礎 肝臟的代償潛力很大,切除90%仍可以維持正常肝臟功能,因此隻有當肝臟疾病進展到失代償期才出現肝功能衰竭的臨床表現。但目前尚不能證實肝功能衰竭均與肝細胞壞死有關,因為肝功能衰竭時肝臟並無恒定的病理學變化,因而認為肝功能衰竭主要是一種功能性綜合征而不一定具有病理解剖學基礎。因此目前認為暴發性肝功能衰竭臨床綜合征既可能是細胞壞死所引起,也可能是仍有生命的肝細胞內細胞器的功能障礙所致。對肝功能衰竭肝穿刺活檢組織的電子顯微鏡觀察發現,肝功能衰竭時肝細胞雖然無明顯壞死,或者肝細胞壞死程度不足以達到肝功能衰竭的程度,但肝細胞內細胞器可降解成嗜酸性小體,溶酶體增大,線粒體腫脹。

病因 各種肝臟疾病發展到嚴重肝細胞損傷時都可出現肝功能衰竭,因此可以說肝功能衰竭都是繼發性的。

急性暴發性肝功能衰竭的主要原因 有以下幾種:①病毒性肝炎。占急性暴發性肝功能衰竭的85%,其中又以甲型和乙型急性病毒性肝炎為主,而且乙型肝炎較甲型肝炎更易成為暴發型。②藥物性肝炎。占急性暴發性肝功能衰竭的15%,其中以化學藥物中毒最為多見,已見報道的為麻醉藥氟烷、氯仿;鎮靜藥及抗癲癇藥氯丙嗪、苯巴比妥、苯妥英鈉;抗結核藥異煙肼、利福平、對氨基水楊酸;解熱鎮痛藥撲熱息痛、水楊酸類藥物;抗菌藥如四環素、磺胺;內分泌病用藥如硫氧嘧啶、氨苯磺丁脲;激素如甲基睪酮;抗癌藥如5-氟尿嘧啶;其他如甲基多巴、安妥敏等。③肝組織缺血。局部缺血性肝壞死可斷發於巴德-基亞裡二氏綜合征、心力衰竭等;全身性缺血主要見於持續性休克,為由於瘀血致肝細胞供氧不足所致。④其他原因。見於毒蕈中毒、急性肝豆狀核變性(威爾遜氏病)等。

慢性肝功能衰竭的主要原因 主要歸於各種類型的肝硬變,特別是壞死後性和原發性膽汁性肝硬變較為常見。

臨床表現 急慢性肝功能衰竭的臨床表現不同。

急性暴發性肝功能衰竭 突出表現是神經-精神癥狀,並以大腦網狀系統刺激癥狀為主,最終則表現為腦幹抑制。最早的癥狀之一為性格改變,病人可有違反社會倫理的行為或性格方面的異常。頭痛及眩暈也是非特異性早期癥狀,譫妄、躁狂及震顫表示網狀系統受到刺激,常伴有不合作行為,且意識變為迷糊、嗜睡,最後昏迷。昏迷前期可出現撲翼樣震顫,並可出現踝陳攣、巴賓斯基氏征,與此同時可見黃疸、出血,以胃腸、子宮和顱內出血威脅最大。腦水腫、腦疝發生率為24~82%,肺水腫為37%,肝腎綜合征及電解質紊亂約50~80%,最後呼吸循環衰竭,為腦幹抑制的指征。

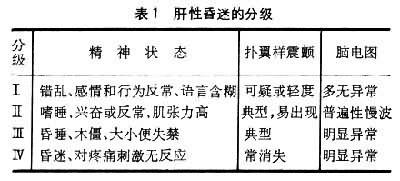

肝昏迷 是急性肝功能衰竭最重要的臨床表現,也稱肝性腦病,根據就診時的情況,臨床上分為4級(表1)。

表1 肝性昏迷的分級

肝性腦病的發病機理迄今不十分清楚,多年來的研究表明是綜合因素作用的結果。首先是肝功能衰竭時,腦組織呈敏感狀態,即對正常人的大腦不起作用的刺激,對該病人即可引起腦功能異常,出現肝昏迷。其他有關的研究還有:①膽汁血癥。肝衰竭時血膽紅素增高是常見的,主要是非結合型膽紅素,血中膽汁酸鹽可比正常人高100倍,也可能對腦組織有毒性作用。但高膽汁血癥與腦病的確切關系尚未明確。②氨中毒。1940年代以來,肝性腦病的發病被歸因於血氨升高,腦內氨積貯導致瞭腦代謝紊亂而形成昏迷。但對此學說未能找到進一步的支持證據,對氨引起腦細胞代謝障礙的確切原理尚不清楚。③假性神經遞質學說。有人認為肝性昏迷的發生可能是中樞神經系統的正常遞質被假性神經遞質取代所致。而該假性遞質不能產生正常神經遞質的效能,從而造成腦幹網狀結構功能障礙,致使不能維持清醒狀態,這一學說仍有待更多的實驗結果證實。④酸堿平衡紊亂。肝功能衰竭時常出現過度通氣、低碳酸血癥及呼吸性堿中毒,血液pH可高達7.6,pH越高,大腦耗氧越少,神志模糊越明顯。⑤短鏈脂肪酸增多。此酸和其他遊離脂肪酸能誘發實驗性肝昏迷。

慢性肝功能衰竭 主要表現:①健康狀況全面衰退。病人最明顯的表現是虛弱及易於疲勞。明顯消瘦可能與合成組織蛋白困難有關。食欲不振及不良的飲食習慣可加重營養不良的程度。②黃疸。由於肝細胞對膽紅素代謝功能障礙所致。黃疸一旦出現,表示有活動性肝細胞功能障礙,且指示預後不良。③發熱與敗血癥。約1/3的活動性晚期肝硬變病人有持續低熱,很少越過38℃,應用抗生素對發熱無影響,故發熱似乎是與肝臟疾病有關,另一常見並發癥是大腸桿菌的間發性感染。正常情況下人的肝臟是無菌的,門脈血隻偶而含有病原菌,而肝功能衰竭時,大腸桿菌則易於通過肝臟或通過門-體側支循環而入全身循環。④肝臭。一種帶有發黴水果味並具有輕度糞臭的氣息,這可能起源於腸道,因為在用廣譜抗生素改變腸道菌群後,肝臭可減輕。⑤內分泌變化。主要表現為男性病人女性化,女性病人男性化。男性出現睪丸萎縮、性欲及性功能減退、乳房發育等,女性患者月經過少或閉經、乳房萎縮、子宮萎縮等。⑥皮膚變化。常見的皮膚改變為蜘蛛狀血管痣、掌部紅斑(肝掌)、白指甲、體毛分佈異常等。蜘蛛痣可隨肝功能的改善而消失,而新的蜘蛛痣的出現提示肝功能衰竭在發展。肝掌表現為雙手溫暖,掌部鮮紅色,足部也可有類似變化,加壓時,紅斑色退。白指甲為甲床混濁所致,易見於拇指和食指。體毛改變主要為男女二性喪失腋毛及陰毛。⑦循環及呼吸系統變化。肝功能衰竭可出現過度的循環活動,表現為肢端紅艷、脈搏洪大及毛細血管搏動,周圍血流量增加,這主要是由於皮膚血流量增加之故。脾血流量也增加,而腎皮質血液灌註量減少。心排出量增加表現為心動過速、心前區強力搏動,患者血壓降低,應用升壓藥效果短暫。其原因可能為衰竭的肝臟產生血管擴張物質所致。

約1/3的肝硬變失代償期動脈血氧飽和度減低,有時出現紫紺,這是由於肝功能衰竭時肺血管擴張,肺動-靜脈分流以及通氣-灌註的比例不相等所致。

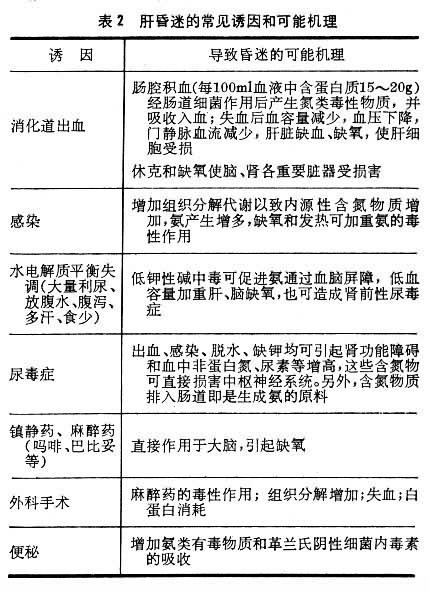

肝昏迷常見誘因見表2。

表2 肝昏迷的常見誘因和可能機理

診斷 主要依據臨床表現及實驗室檢查。凡在肝病的基礎上出現意識障礙,黃疸迅速加深,皮膚、粘膜、空腔臟器出血,肝臟急劇進行性縮小,凝血酶原時間延長等,說明病情已處於肝性腦病階段。膽堿脂酶降低,轉氨酶升高或酶膽分離(SGPT下降而膽紅素上升)現象以及腦電圖所見等均有助於早期診斷。

肝功能衰竭出現肝性腦病時,主要應與以下疾病鑒別:①低鈉狀態。肝硬變患者常規采用低鹽飲食以及利尿劑或腹腔穿刺放液等處理,從而導致血清鈉降低,臨床表現表情淡漠、頭痛、血壓下降而與肝性腦病相混淆。立即查血清鈉濃度可作鑒別。②酒精中毒。出現與肝性腦病相同的表現,尤其是當兩者同時存在時鑒別較為困難,但酒精中毒的患者面色紅潤、激動、粗心、回答問題草率,休息時震顫可消失,活動時則震顫粗大不規則,同時無肢體強直、反射亢進和踝陣攣。③肝豆狀核變性(威爾遜氏病)。一種慢性進行性遺傳性疾病,主要病變為雙側腦基底核變性和肝硬變。患者因有肝脾腫大及精神神經癥狀而易誤診為肝性腦病,但患者有傢族史,其癥狀並不波動,呈舞蹈-手足徐動癥候群而不是撲翼樣震顫,角膜外緣綠色環(凱澤-弗萊舍二氏環)的出現等可作鑒別。④其他還需與低血糖、尿毒癥、腦出血、糖尿病酮癥、中毒性精神病等相鑒別。

治療 由於肝功能衰竭涉及到多種途徑的內環境紊亂,所以,強調綜合性治療。

治療肝性腦病的有效措施為:①減少腸道內氨類有毒物質的吸收。清潔腸道,口服緩瀉劑,用酸性液灌腸;限制蛋白質飲食;應用非吸收性抗性素抑制腸道細菌。②除去誘因和不利因素。控制消化道出血;不用鎮靜劑、麻醉劑;糾正低鉀、低血容量和堿中毒;改善腎功能;控制感染;糾正缺氧。③全身支持療法。維持水電平衡;供給充足的維生素和熱量;對原發肝臟疾病進行合理治療;做好昏迷的護理,防止繼發感染。

處於試驗階段的治療措施為:①皮質激素的應用。②校正氨基酸溶液的輸液。③胰島素加高血糖素的治療。④血漿交換。⑤人工肝臟。⑥肝移植。⑦高壓氧。

參考書目

賈輔忠:《臨床肝膽疾病》,江蘇科學技術出版社,南京,1983。

A.E.S.Gimson et al.,Late-onset Hepatic Failure,In ClinicalSerological and Histological Features,Hepatology,1986.