晶狀體部分或全部混濁的病理現象。因晶狀體混濁的部位和混濁的程度不同,對視力的影響亦異。分先天性和後天性兩類。新生兒先天性白內障的發病率約為4‰。新生盲兒中30%為白內障所致。後天性白內障以老年性白內障最多見。50~60歲年齡組的發病率為60~70%,70歲以上的老人則可達80%以上。白內障的發病率因氣候、緯度及海拔高度而有顯著差異,海拔高度對發病的影響更大。海拔高、緯度低的地區,老年性白內障的發病率顯著增加,且發病年齡也提前,如中國西藏地區老年性白內障的發發病率即如此,這可能與當地日光中紫外線輻射較強有關。中國老年性白內障的發生年齡比歐美等地約早5~10年。白內障的治療以手術為主,在成熟期行白內障摘出術。

先天性白內障 多數在出生前後即已存在,小部分在出生後逐漸形成,帶有先天遺傳或發育障礙因素。

先天性白內障多為遺傳性疾病。有內生性和外生性兩類。內生性者與胎兒發育障礙有關,可有遺傳性。外生性者是母體或胎兒的全身病變對晶狀體造成損害所致,如母體在妊娠期前6個月內患有病毒感染如風疹、麻疹、水痘、流行性腮腺炎,甲狀旁腺功能不足及營養不良、維生素A缺乏、鈣質代謝異常等,均可導致胎兒先天性白內障。多為雙眼發病,靜止性,少數在出生後繼續發展。

先天性白內障分為:全白內障,晶狀體呈彌漫性混濁;前極白內障,混濁位置在前囊中央;後極白內障,混濁在後囊中央;繞核性白內障,混濁圍繞胚胎核,核及皮質表層透明,在晶狀體的赤道部,可見呈放射狀的馬鞍狀楔形混濁,名為騎子。前極及後極白內障對視力影響小,無需治療。繞核性白內障,散瞳後若晶體周邊部透明帶較寬者則可行光學虹膜切除術。若透明帶較窄則應作完全性處理,即行白內障摘出術。

後天性白內障 出生後因全身疾病或局部眼病、營養代謝異常、中毒、變性及外傷等原因所致的晶狀體混濁。最常見的是老年性白內障。

老年性白內障 多見於40歲以上,且隨年齡增長而增多。中國北方的發病率低於南方。病因與老年人代謝緩慢發生退行性病變有關,也有人認為與日光長期照射、內分泌紊亂、代謝障礙等因素有關。

按裂隙燈顯微鏡下所見初發混濁的位置,可分為核性白內障(約占20%)及皮質白內障(約占70%)兩大類,餘為混合型。皮質型又分為皮質周邊型(即楔形白內障)、後皮質囊下型(又名盤狀白內障)和核周型(即老年點狀白內障),後兩種較少見。

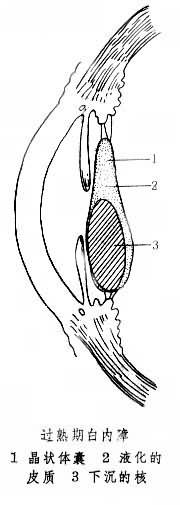

楔形白內障的臨床病程可分為:①初期,混濁開始於下方周邊部皮質,呈楔形,尖端指向晶狀體中心,以後在上方及兩側也出現類似混濁,此時瞳孔區混濁不明顯,病人視力可接近正常。眼底鏡檢查在紅色反光背景前可見車輻狀的黑影。②腫脹期,混濁繼續擴大,晶狀體腫脹,且見水隙,前房變淺,少數有青光眼素質的病人可出現青光眼發作。③成熟期,晶狀體內水分達到高峰後開始下降,晶狀體腫脹消失但混濁增加,前房恢復正常深度。此時的視力僅能眼前數指或見手動,是摘出白內障最合適的時期。老年性白內障從初起到成熟一般需要數月至數年不等。④過熟期,晶狀體內水分繼續丟失,體積縮小,囊皮多皺,前房加深,病程繼續發展,晶狀體纖維分解溶化而成為糜粥樣乳白色液體,發黃的核便沉到底部,稱為莫爾加尼氏白內障。晶狀體懸韌帶若發生退行性病變,一旦發生外傷,易出現懸韌帶斷裂引起晶狀體脫位(見圖)。偶見囊皮破裂,囊內液流出,引起晶狀體過敏性葡萄膜炎或晶狀體溶解性青光眼。

老年性白內障初發時視力下降,也有以飛蚊癥或單眼復視為早期癥狀者,視力障礙與混濁所在的部位及密度有關,後極部或核混濁會較早地影響視力。

老年性白內障以手術治療為主,在成熟期行手術摘出。單眼白內障術後不易形成雙眼單視,可配戴接觸眼鏡或行人工晶狀體植入術。在早期也有人試用各種藥物(如白內停)治療,其療效尚難肯定。

並發性白內障 並發於其他眼病的白內障,如葡萄膜炎、絕對期青光眼、視網膜色素變性、高度近視和視網膜脫離等。混濁由晶狀體後部開始,然後累及整個晶狀體,治療也需行手術摘出,但效果不理想。

外傷性白內障 多數於角膜穿通傷後晶狀體囊膜損傷所致。少數嚴重的眼球頓挫傷也可引起白內障。

代謝性白內障 因內分泌功能不全所致。如糖尿病性白內障,見於青年糖尿病人,為雙眼性,初發時在囊下皮質見散在的雪片狀混濁,多迅速發展到全晶狀體。手足搐搦性白內障是甲狀旁腺功能不全引起低血鈣的結果。

藥物性白內障 某種藥物有選擇性地對晶狀體發生作用而形成的白內障。如麥角堿、萘類、二硝基酚,以及長期使用皮質類固醇類藥物等。

放射性白內障 能引起晶狀體混濁的有X射線、β射線、γ射線、中子束及部分紅外線等。白內障發展速度取決於放射線劑量、照射時間、間隔時期等因素。

中毒性白內障 麥角胺、氯丙嗪可引起全白內障;二硝基酚和三硝基甲苯常引起不完全的白內障。