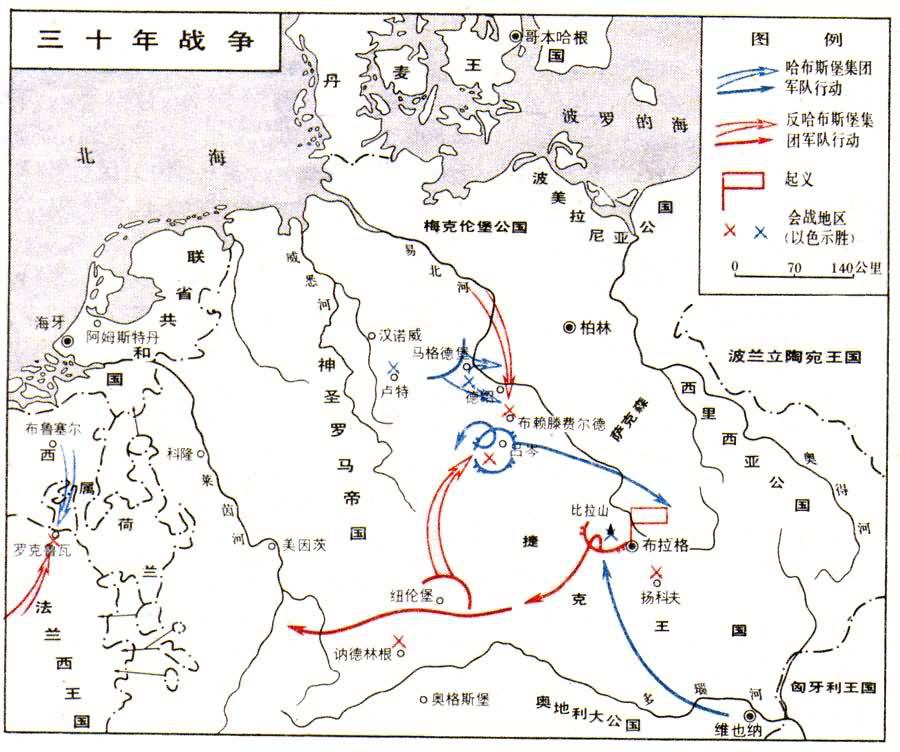

1618~1648年,歐洲兩大強國集團──哈佈斯堡王朝集團與反哈佈斯堡王朝集團為爭奪霸權的全歐國際性戰爭,以德意志為主要戰場。17世紀初期,奧地利哈佈斯堡王朝是歐洲封建制度的主要維護者,它竭力加強在其統治下的“神聖羅馬帝國”,謀求歐洲霸權,但遭到新教諸侯的反抗。德意志國內矛盾給歐洲列強以可乘之機,法國、丹麥、瑞典、英國和俄國懷著不同的目的先後介入,逐步形成兩大集團。其中哈佈斯堡王朝集團由奧地利、西班牙與德意志天主教聯盟(1609年成立)組成,得到羅馬教皇和和波蘭的支持;反哈佈斯堡王朝集團則由法國、丹麥、瑞典、尼德蘭聯省共和國(荷蘭)及德意志新教同盟(1608年成立)組成,得到英國、俄國支持。戰爭從1618年捷克(波希米亞)反對哈佈斯堡王朝統治的起義開始,到哈佈斯堡王朝集團失敗,於1648年雙方簽訂《威斯特伐利亞和約》為止,持續達30年之久。一般史書將這次戰爭的過程分為四個階段:捷克階段(1618~1624),丹麥階段(1625~1629),瑞典階段(1630 ~1635),法國-瑞典階段(1635~1648)。先後進行過近20次大的會戰,其中較有代表性的有:

比拉山會戰 德皇為鎮壓捷克起義,1620年派J.蒂利伯爵等率軍2.8萬餘人侵入捷境,11月8日在佈拉格附近的比拉山,對 P.E.von曼斯菲爾德伯爵統率的捷起義軍2.2萬餘人發動進攻。捷軍雖占據有利陣地,但訓練差,缺乏作戰經驗和嚴格的紀律,經數小時激戰,被帝國軍隊打敗,被迫撤至巴拉汀等地活動。從此,捷克再度淪為奧地利哈佈斯堡王朝的領地,起義人民慘遭鎮壓。

三十年戰爭

三十年戰爭

佈賴滕費爾德會戰 1630年7月,瑞典國王古斯塔夫二世·阿道夫率軍從波美拉尼亞登陸,聯合薩克森等新教諸邦,積極發動進攻。1631年9月17日,在佈賴滕費爾德(萊比錫北8公裡)同帝國軍隊會戰。帝國軍隊總司令蒂利伯爵統率約4萬人,火炮26門,采用大型密集方陣,中央為步兵,兩翼為騎兵。古斯塔夫二世·阿道夫統率4.7萬人,有火炮約100門,首次運用線式戰術,重點加強右翼兵力,中央為5個步兵旅和2個騎兵團,右翼為7個騎兵團,夾配火槍兵,左翼為4個騎兵團,也配以火槍兵。會戰開始雙方首先炮擊,帝國軍隊先後多次以騎兵向瑞典軍右翼沖擊,均被擊退。當帝國軍隊迂回瑞軍兵力薄弱的左翼時,古斯塔夫二世·阿道夫迅速調轉兵力截擊帝國迂回部隊,親率騎兵沖擊和組織炮兵打退對方進攻。瑞軍乘勝追擊,奪取瞭對方的全部火炮,用以轟擊潰退的帝國軍隊,取得會戰勝利。此役帝國軍隊損失萬人,瑞軍僅傷亡約3000人,顯示瞭經過軍事改革的瑞典軍隊的戰鬥力。

呂岑會戰 1632年,瑞軍進占奧格斯堡和紐倫堡,威脅奧地利哈佈斯堡王朝。德皇斐迪南二世重新任命A.E.W.von瓦倫斯坦為帝國軍隊總司令。瓦倫斯坦采取強征和募兵相結合的方法重建軍隊,切斷瑞軍供應線迫瑞軍退卻。11月,瓦倫斯坦率軍1.8萬人在呂岑設防,成二線展開,中央為步兵,兩翼為騎兵,火炮60餘門。古斯塔夫二世·阿道夫決定同瓦倫斯坦決戰,他為達成作戰的突然性,立即率1.85萬人、攜火炮66門,於14日星夜由紐倫堡出發,15日凌晨到達呂岑,成兩線展開。16日黎明瑞軍從右翼發起進攻,擊潰對方火槍兵和騎兵。10時再次進攻,古斯塔夫二世·阿道夫陣亡,由貝恩哈德大公接替指揮,迫使瓦倫斯坦軍退卻,瑞軍獲勝(見彩圖)此役,帝國軍隊損失約6000人;瑞軍損失約3000人。

歐洲大規模的國際戰爭——三十年戰爭。圖為1632年呂岑會戰(油畫)

歐洲大規模的國際戰爭——三十年戰爭。圖為1632年呂岑會戰(油畫)

羅克魯瓦-納德林根會戰 法國參戰後,采取多點進攻和破襲交通線等手段疲憊對方。1643年5月19日,法國孔代親王路易二世率法軍在羅克魯瓦(法國東北部)附近,采用瑞軍慣用的集中主力,實施一翼突擊戰術,殲滅西班牙軍隊1.8萬餘人。1645年,路易二世協同H.de蒂雷訥元帥在訥德林根(德境)打敗德皇軍隊。法國和瑞典軍隊還取得另外幾次作戰的勝利,使哈佈斯堡王朝集團無力再戰,被迫於1648年訂立和約。

三十年戰爭以反哈佈斯堡集團的勝利結束,歐洲霸權轉入法國之手。德皇盟國西班牙衰弱,葡萄牙脫離西班牙獨立;荷蘭和瑞士的獨立被確認;法國獲得阿爾薩斯和洛林地區;瑞典獲得波美拉尼亞等地,鞏固瞭它在波羅的海的地位。戰爭使德意志的經濟遭到很大破壞,其內部的分裂局面更為嚴重。此次戰爭在軍事學術上有許多發展:歐洲一些國傢常備雇傭軍兵員的補充開始由招募制向征兵制過渡;軍隊編制和裝備趨向精幹、輕型;炮兵成為獨立兵種並廣泛用於野戰。實施戰區機動進行決定性交戰成為主要作戰形式;切斷對方供應成為戰略行動的重要手段;會戰中集中兵力實施一翼突擊戰術發揮瞭威力。軍隊供應體制開始由征收軍稅制向建立統一供應基地發展。戰爭中湧現出一批有才幹的軍事將領,他們的軍事理論和實踐對後來歐洲軍事學術及軍隊建設的發展有重大影響。