解放戰爭時期,中國人民解放軍東北野戰軍在遼寧省西部和瀋陽、長春地區對國民黨軍進行的戰略性決戰。是中國人民解放戰爭中具有決定意義的三大戰役之一。

戰役前的軍事形勢 中國人民解放軍從1947年7~9月轉入戰略進攻後,經過一年的內、外線作戰,使解放戰爭的形勢發生瞭重大變化:國民黨軍的總兵力由戰爭初期的430萬人減少為365萬人,其中正規軍198萬人,用於第一線作戰的174萬萬人被分割在以沈陽、北平(今北京)、西安、漢口、徐州為中心的5個戰場上,進行重點防禦。人民解放軍的總兵力由120餘萬人發展到280萬人,其中野戰軍149萬人。

東北“剿總”總司令衛立煌於1948年2月上任後,將東北國民黨正規軍48萬餘人整編為4個兵團14個軍44個師(旅),加上地方保安團隊,共約55萬人,分別收縮在沈陽、長春、錦州3個孤立地區。蔣介石和衛立煌對東北戰局均感憂慮,處於欲守無力,欲撤難舍的狀態,乃采取集中兵力,重點守備,確保沈陽、錦州、長春,相機打通北寧鐵路(今北京至沈陽)的方針,企圖保住現有的占領區,以支撐全國戰局;一旦形勢發展不利,再經北寧鐵路從陸上或經營口、葫蘆島從海上撤退。其部署是:東北“剿總”副總司令兼第1兵團司令官鄭洞國率新編第7軍、第60軍共6個師固守長春,鉗制東北野戰軍主力不能向南機動;東北“剿總”副總司令兼錦州指揮所主任范漢傑指揮第6兵團(司令官盧浚泉轄第93軍)及新編第5、第8軍和第54軍共14個師,部署於義縣至秦皇島一線,主力位於錦州地區,維護東北與關內陸上及海上的聯系,衛立煌直接指揮第8兵團(司令官周福成轄第53軍),第9兵團(司令官廖耀湘轄新編第3、第6軍),新編第1軍,第49、第52、第71軍,第207師(相當軍)等共24個師(旅),防守沈陽及鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、新民等外圍據點,作為防禦中樞,以支援錦州,策應長春。

東北人民解放軍在1947年冬季攻勢後,總兵力已達103萬人,其中野戰兵團有12個步兵縱隊、1個炮兵縱隊、17個獨立師,共53個師70萬人,另有二線兵團33萬人。東北地區97%以上的土地和86%以上的人口已獲得解放,土地改革已基本完成,人力物力充足。

總之,在東北地區,人民解放軍在數量上已占優勢,國民黨軍則處境孤立,陷入被動。整個形勢表明,中國人民解放軍同國民黨軍在東北戰場上首先進行戰略決戰的條件已經成熟。

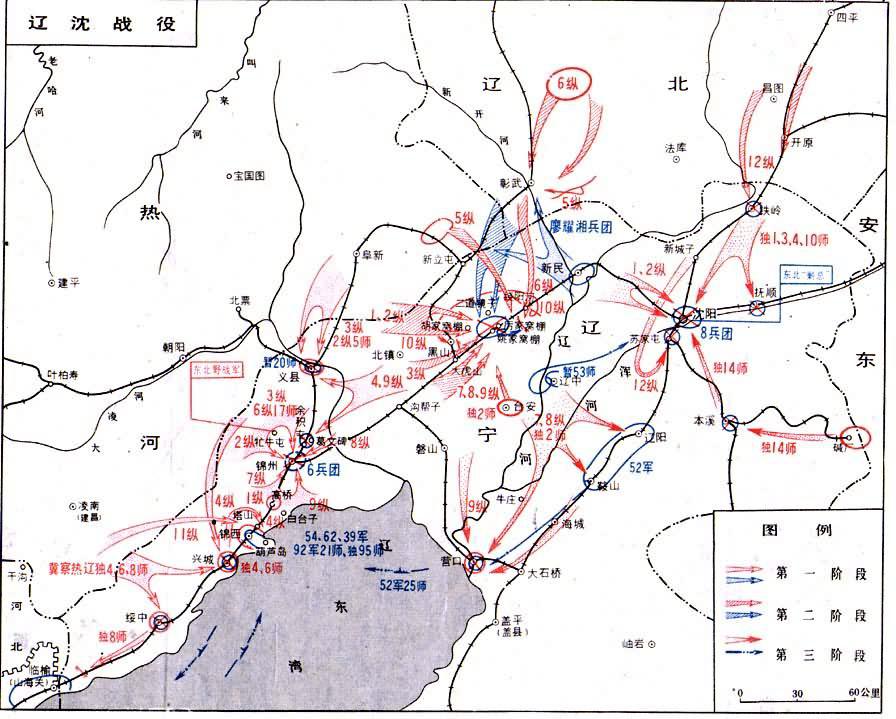

東北野戰軍的作戰方針與部署 東北野戰軍司令員林彪、政治委員羅榮桓,根據中共中央軍委主席毛澤東關於封閉國民黨軍在東北加以各個殲滅的方針,和以主力南下北寧線,首先攻克錦州,並爭取將衛立煌全軍就地殲滅的指示,決定發起遼沈戰役。部署是:以第1縱隊(欠第3師)、第2、第3、第4、第7、第8、第9、第11縱隊和第6縱隊之第17師、炮兵縱隊,攻占錦州;以第2兵團(司令員程子華、政治委員黃克誠,指揮冀察熱遼軍區獨立第4、第6、第8師及騎兵師)出擊北寧鐵路錦州至唐山段,切斷國民黨軍東北與關內的聯系;以第1兵團(司令員蕭勁光,政治委員蕭華,指揮獨立第6、第7、第8、第9、第10、第11師和內蒙古騎兵第2師)以及第12縱隊圍困長春,鉗制衛立煌集團主力,使其難下撤離東北的決心;以第5縱隊和第6縱隊(欠第17師)、第10縱隊及第1縱隊第3師、獨立第2師和內蒙古騎兵第1師,分別集結在沈陽西北彰武、新立屯地區,準備截擊由長春突圍或由沈陽出援的國民黨軍。東北解放區地方政府組織民工160萬人,支援前線作戰,其中9.6萬餘人(擔架1.38萬副,馬車3.67萬輛)隨軍行動。

戰役經過 分為以下三個階段:

東北野戰軍出擊北寧鐵路,奪取錦州 這是第一階段。1948年9月12日,東北野戰軍在南起河北省灤縣、北至吉林省長春的廣闊地區相繼展開進攻。第11縱隊、冀察熱遼軍區騎兵師和華北軍區第2兵團出擊北寧鐵路灤縣至山海關段,17日攻占昌黎、北戴河;第2兵團主力出擊山海關至興城段,28日攻克綏中,包圍興城;第8、第9縱隊直插錦州以北,割斷瞭錦州、義縣間的聯系;第4縱隊包圍瞭義縣。第3縱隊與第2縱隊第5師由四平地區經鐵路輸送至遼寧西部地區,接替第4縱隊包圍義縣的任務,掩護主力向錦州開進和展開。第7縱隊與第9縱隊一部迂回到錦州以南,27日攻占高橋,將錦州與錦西守軍割裂。第4縱隊繞過錦州,29日攻克興城。至此,將國民黨軍東北、華北兩個戰略集團的陸上聯系全部切斷,孤立瞭戰略要地錦州。在衛立煌尚未發覺東北野戰軍意圖的情況下,東北野戰軍主力已隱蔽南下,進至錦州附近及新民西北地區,並於10月1日攻克義縣後,迅速包圍錦州,完成瞭攻錦部署。蔣介石為解錦州之危,2日飛到沈陽,親自組織增援錦州:從關內急調第39、第62軍、第92軍第21師、獨立第95師,海運至葫蘆島,連同原駐守錦西的第54軍共11個師組成“東進兵團”,由第17兵團司令官侯鏡如指揮;在沈陽,以第9兵團及新編第1軍、第49軍、第71軍等共11個師又3個騎兵旅組成“西進兵團”,由廖耀湘指揮。企圖以該兩兵團東西對進,夾擊進攻錦州的東北野戰軍主力。東北野戰軍按照中共中央軍委關於迅速攻克錦州的指示,以第4、第11縱隊及2個獨立師扼守塔山、白臺子陣地,嚴密防守錦州至錦西的瀕海走廊,阻擊“東進兵團”,第1縱隊主力位於高橋地區為戰役預備隊;第5縱隊和第6縱隊(欠第17師)在彰武東南地區實施運動防禦,誘“西進兵團”北進,使其遠離沈陽;同時以第10縱隊等部在新立屯以東地區準備阻擊“西進兵團”,使其不能直接救援錦州。10日,國民黨軍東西兩兵團開始進攻。“東進兵團”集中3~5個師的兵力,在海、空軍火力支援下,以塔山為重點發起連續猛烈攻擊。堅守塔山和瀕海地區的第4縱隊,在開闊平坦的地形上,依托野戰陣地,同以密集兵力連續沖擊的國民黨軍反復爭奪,在第11縱隊和獨立第4、第6師的密切配合下,擊退瞭“東進兵團”的進攻,保障瞭攻錦部隊的側後安全,為奪取錦州爭取瞭時間。此即著名的“塔山阻擊戰”。“西進兵團”於11和13日,先後進占彰武、新立屯,企圖調東北野戰軍攻錦部隊回援。東北野戰軍攻錦部隊在東西兩翼阻援部隊的保障下,於9日開始攻擊錦州外圍守軍,迅速完成總攻準備。14日11時,第2、第3縱隊及第6縱隊之第17師從錦州北面和西北面,第7、第9縱隊從南面,第8縱隊從東南,在炮兵縱隊火力支援下,開始向錦州城發起總攻,經31小時激戰,於15日傍晚攻克錦州,全殲守軍10萬餘人,俘范漢傑、盧浚泉等,完全封閉瞭東北國民黨軍從陸上撤向關內的大門。

遼沈戰役

遼沈戰役

中國人民解放軍某部團長在下達戰鬥命令

中國人民解放軍某部團長在下達戰鬥命令

蔣介石在錦州即將失守時,15日再次飛到沈陽,督促東西兩兵團繼續進攻,並派飛機到長春給鄭洞國空投手令,嚴令立即突圍。由於東北野戰軍的軍事壓力和政治爭取,在錦州失守後,長春守軍第60軍軍長曾澤生於17日率部起義,鄭洞國和新7軍軍長李鴻於19日率部投降。長春宣告解放。

遼西會戰,“西進兵團”被殲 這是第二階段。東北野戰軍攻克錦州後,經中共中央軍委批準,決定采取誘敵深入,打大殲滅戰的方針,集中主力在沈陽至錦州間殲滅“西進兵團”。遂以第11縱隊1個師和獨立第4、第6師向山海關方向佯動,並通知鐵路沿線的地方政府和兵站,為部隊安排住房,籌備糧草,制造主力入關的聲勢;同時,以第7、第9縱隊向錦州西南郊移動,並將部分重炮調到塔山,擺出要進攻錦西的陣勢;以第5、第6縱隊隱蔽集結在彰武以北和阜新附近地區,準備切斷“西進兵團”向沈陽的退路;第10縱隊及第1縱隊第3師在新立屯附近,以機動防禦誘使“西進兵團”南下,並準備在黑山、大虎山地區對其堅決阻擊;野戰軍主力在錦州附近隱蔽集結待命;第1兵團及第12縱隊由長春南下至四平地區,鉗制沈陽守軍。

蔣介石在錦州失陷、長春的第60軍起義後,於10月18日第三次飛到沈陽,研究對策。他認為東北野戰軍經過1個月的連續作戰,非經長時間休整不能再采取大的攻勢行動。遂確定“東進兵團”和“西進兵團”繼續向錦州夾擊,企圖重新奪回錦州,以便把在東北的部隊經北寧鐵路撤回關內。並將第207師第3旅加強“西進兵團”,增強其進攻實力;第8兵團繼續防守沈陽;第52軍(轄2個師)由遼陽南下,奪取營口,控制海上退路。

廖耀湘對遠離沈陽西進疑慮重重,雖按照蔣介石的計劃,率部向沈陽西北繞經彰武前進,但在占領新立屯後,即徘徊不前,直至20日,才在蔣介石的嚴令督促下南進。23日到達黑山、大虎山附近地區時,遭到第10縱隊、第1縱隊第3師和騎兵師的阻擊。堅守黑山的第10縱隊依托野戰陣地,抗擊瞭國民黨軍的連續進攻,激戰3晝夜,守住瞭陣地。黑山阻擊戰的勝利,為主力從錦州東進爭取瞭時間。集結在錦州附近的東北野戰軍主力,分3路隱蔽東進,25日,第1、第2、第3、第8縱隊進到北鎮以北地區時與“西進兵團”接觸,迫使廖耀湘改變瞭向錦州前進的決心,準備南撤營口,並於當日黃昏調整瞭部署,以第49軍為前衛向臺安、營口方向前進。在臺安以北與快速北上的獨立第2師遭遇,受到猛烈的炮火攔擊。同時由錦州東進的第8縱隊也趕到臺安西北,截斷瞭“西進兵團”向南的退路。廖耀湘感到向營口撤退無望,又改向沈陽撤退。此時,第6、第5縱隊分別從彰武、阜新地區南下,於25~26日插到厲傢窩棚、姚傢窩棚、二道鏡子、鄭傢窩棚一線,切斷瞭“西進兵團”向新民、沈陽的退路,對其達成合圍。廖耀湘嚴令所部突圍,未成。第1、第2、第3、第7、第8、第10縱隊於26日夜從四面對其發起攻擊,進行分割圍殲,第3縱隊一部突襲胡傢窩棚,殲其指揮所。各縱隊連續突擊,激戰至28日晨,全殲國民黨軍第9兵團部及5個軍部、12個師(旅)共10萬餘人,俘廖耀湘等高級將領。

中國人民解放軍在遼西展開圍殲戰

中國人民解放軍在遼西展開圍殲戰

東北野戰軍攻占沈陽,解放全東北 這是第三階段。東北野戰軍根據中共中央軍委的指示,為防止沈陽地區國民黨軍經營口從海上撤走,在部署圍殲“西進兵團”的同時,就作瞭追殲沈陽、營口國民黨軍的部署。第12縱隊攻克鐵嶺後,繞至沈陽西南攻占蘇傢屯;獨立第10師攻克撫順後,同各獨立師向沈陽東郊、北郊逼進;獨立第14師攻克本溪後,向沈陽南郊挺進;第1、第2縱隊經新民、遼中東進,於10月31日抵近沈陽西郊。至此,對沈陽構成瞭四面包圍(見彩圖)。第9縱隊經牛莊以西直插營口;第7、第8縱隊和獨立第2師經遼中攻占遼陽、鞍山,切斷瞭沈陽至營口的通路,爾後向營口挺進。

人民解放軍戰車部隊乘勝向沈陽挺進

人民解放軍戰車部隊乘勝向沈陽挺進

“西進兵團”被殲後,衛立煌感到大勢已去,即將據守外圍據點的新編第1軍暫編第53師和第207師主力調進沈陽,掩護軍政機關撤退。10月30日,衛立煌將防守任務移交給周福成後飛離沈陽。

東北野戰軍於11月1日向沈陽市區發起總攻,第1、第2縱隊從沈陽西部和西南部,第12縱隊從南部,各獨立師從東部和北部迅速突進市區,守軍大部投降,少部被殲。東北野戰軍於11月2日占領沈陽全城,殲滅國民黨軍東北“剿總”及1個兵團部、2個軍部、6個師、3個騎兵旅等13萬餘人。

南下的第9縱隊,於10月31日對營口構成半圓形包圍,隨後第7、第8縱隊及獨立第2師亦趕到營口以北、以東地區,會同第9縱隊,分3路於11月2日向營口市發起攻擊,激戰3小時,攻占營口,殲守軍1.4萬餘人。營口第52軍軍部及第25師一部從海上撤走。至此,戰役結束。

東北人民歡慶解放

東北人民歡慶解放

遼沈戰役歷時52天,殲滅東北“剿總”及所屬4個兵團部、11個軍部、36個師及地方保安團隊等共計47.2萬餘人。錦西、葫蘆島地區的國民黨軍,於9日從海上撤向關內,東北全境獲得解放。東北野戰軍傷亡6.9萬餘人,炮兵司令員朱瑞在戰役中犧牲。此役實現瞭中共中央軍委主席毛澤東關於“封閉蔣軍在東北加以各個殲滅”的戰略決策。連同全國其他戰場上的勝利,使戰爭雙方的軍事力量對比發生瞭根本變化,人民解放軍由長期數量上的劣勢轉入瞭優勢;使東北成為支援人民解放軍向全國進軍的可靠後方,加速瞭解放戰爭在全國的勝利進程。