土地革命戰爭時期,中國工農紅軍第四方面軍反對國民黨軍對鄂豫皖革命根據地(亦稱鄂豫皖蘇區)大規模“圍剿”的作戰。

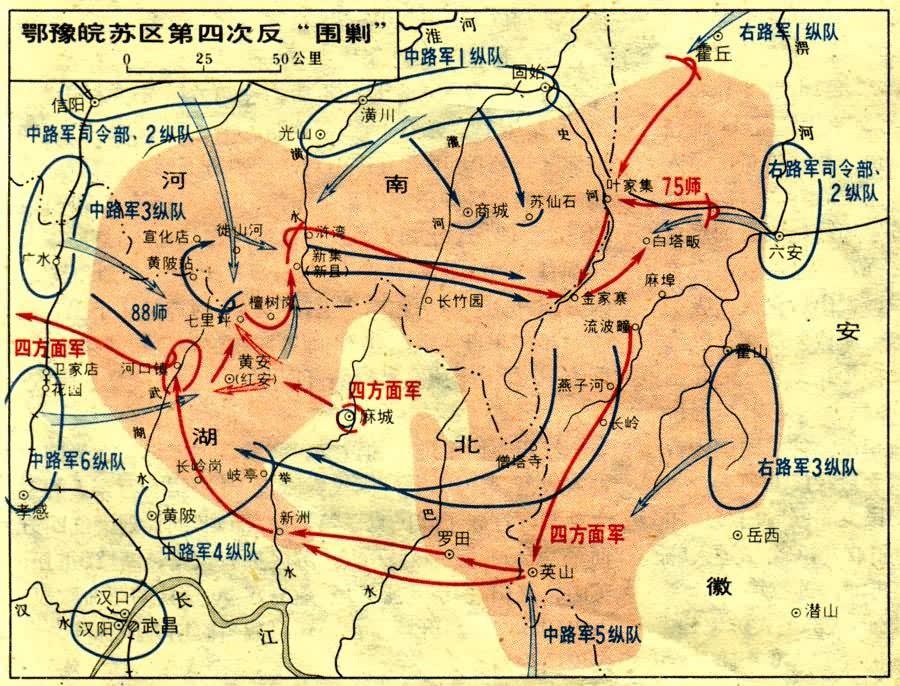

1932年6月,由蔣介石親任總司令的豫鄂皖3省“剿匪總司令部”,以其所屬的中、右兩路軍共26個師又5個旅,計30餘萬人,組織對鄂豫皖蘇區的第四次“圍剿”。其中路軍司令部設信陽(後移廣水),其右路軍司令部設六安,企圖以重兵迫紅軍於長江沿岸而殲滅之。

這時,中國共產黨鄂豫皖蘇區中中央分局書記兼鄂豫皖革命軍事委員會主席張國燾,積極貫徹王明的“左”傾冒險主義,並過分估計紅軍進攻黃安、蘇傢埠等4次戰役的勝利,盲目輕敵,認為蔣介石親自指揮的第四次“圍剿”不堪一擊,不但不作反“圍剿”的準備,反而堅持不停頓的進攻戰略,先是命令紅軍向平漢鐵路信陽至廣水段出擊,後又令紅軍南下奪取麻城,實現威逼武漢的計劃。

8月7日,國民黨軍開始大舉進攻。10日,中路軍第6、第2縱隊各3個師由西、北兩面向黃安(今紅安)城和七裡坪進攻。張國燾被迫決定撤麻城之圍,令紅四方面軍主力倉促西進堵擊,使紅軍反“圍剿”作戰一開始就處於被動地位。紅軍先在黃安城以西地區迎擊第6縱隊,繼在七裡坪倒水河以東阻擊第2縱隊。兩戰殲國民黨軍5000餘人,但未能扭轉被動局面,紅軍卻遭到重大傷亡和消耗。隨後,紅軍主力轉移檀樹崗地區。

8月22日,第2縱隊避開檀樹崗一帶險要地勢,繞道黃陂站向宣化店集結,擬經陡山河與第1縱隊靠攏,會攻鄂豫皖蘇區政治中心新集(今新縣)。張國燾把國民黨軍這一調整部署的行動錯認為潰退,令紅軍主力北上打第1縱隊。紅軍剛到達新集以北,第2縱隊4個師便由西面趕來。紅軍遂在滸灣西北和西南的胡山寨迄金蘭山一線阻擊,9月1~5日連日激戰,殲國民黨軍2000餘人。在此期間,國民黨軍第1、第6縱隊分別從北面和南面向紅軍側後進逼,與第2縱隊構成3面合圍之勢。紅軍續戰不利,向皖西金傢寨地區轉移。國民黨軍以第2和第6縱隊尾追,以第1縱隊和右路軍各縱隊分頭堵擊。9月底,紅四方面軍主力南下,擬攻英山,因未獲戰機,即向黃安、麻城地區轉移。

鄂豫皖蘇區第四次反“圍剿”

鄂豫皖蘇區第四次反“圍剿”

10月8日,紅四方面軍主力抵達黃安城以西河口地區,與國民黨軍第1、第88師各一部遭遇,殲其2000餘人。次日國民黨軍第2、第3縱隊等部從東、南、北3面逼近。在此形勢下,張國燾失去在鄂豫皖蘇區堅持鬥爭的信心,於10日在黃柴畈召開緊急會議,決定紅軍主力轉到外線。會後,中共鄂豫皖中央分局率紅四方面軍主力離開蘇區,從廣水、衛傢店間越過平漢鐵路,實際上開始瞭戰略轉移。此次反“圍剿”,紅軍和鄂豫皖蘇區人民進行瞭英勇鬥爭,但終因張國燾戰略指導上的錯誤而未能取得勝利。