19世紀中期印度封建主領導的、以印度雇傭兵為骨幹的反抗英國殖民統治和爭取民族獨立的起義。又稱印度雇傭軍兵變,土兵起義。

起義的原因 19世紀上半期,印度完全淪為英國的殖民地。英國極力把印度變成商品銷售市場和原料產地,用各種形式的土地稅殘酷地剝削農民,用英國工業品摧毀印度手工業,激起農民和手工業者的極大仇恨。英國在印度實行兼併封建主領地的政策,引起許多王公的不滿。1849年英英國吞並旁遮普以後,取消20萬印度雇傭兵的特權,使印度雇傭兵十分氣憤。印度雇傭兵是穿上軍服的手工業者、農民和被剝奪土地與特權的小地主,他們同印度社會廣大階層反抗殖民統治的要求息息相通。1856年英國把一部分軍隊從印度調往伊朗,在印度兵力空虛。

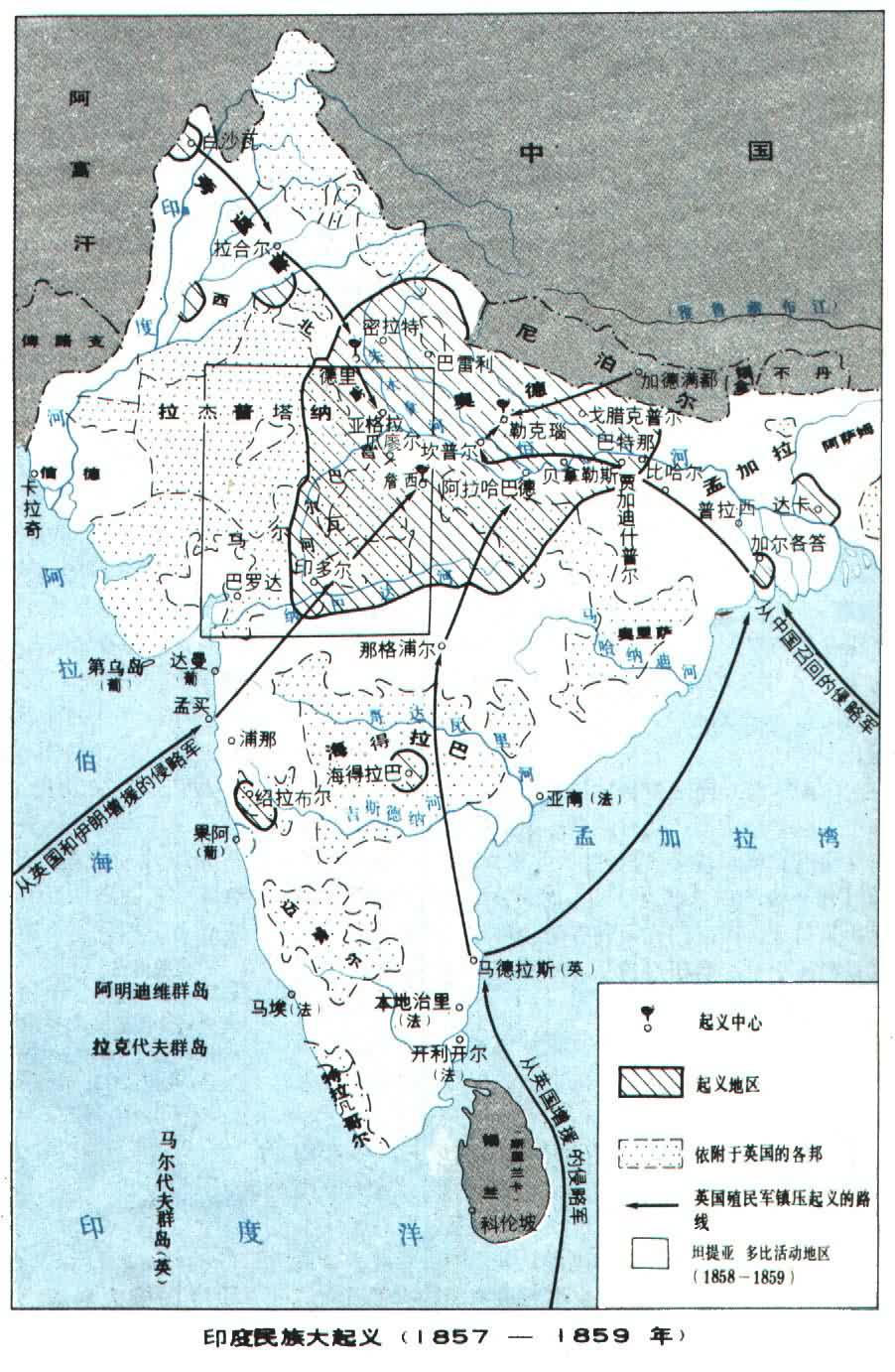

起義的醞釀和開始(1857年初至5月中旬) 早在1856年,印度教徒和伊斯蘭教徒就在廣大城鄉進行各種形式的反英宣傳。馬德拉斯的小封建主莫爾維·阿赫馬德·沙從南到北,在各地號召舉行反英起義,後因建立武裝組織被捕。1857年初,馬爾瓦和西北各省農村中,傳遞著神秘的烤薄餅。2月這種被看作起義的信號傳到瞭德裡城下。在雇傭兵中傳遞著同樣象征的荷花,而且產生瞭秘密組織五人會──潘查雅特。英國殖民當局發給士兵塗有牛油和豬油的子彈,大大侮辱瞭他們的宗教感情,從2月到4月,軍隊嘩變事件不斷發生。5月10日,在密拉特發生士兵、農民和手工業者的聯合起義。5月11日,起義者進入德裡,擁立莫臥兒皇帝巴哈杜爾·沙二世為印度皇帝,成立瞭領導機構──由10人組成的行政院。

高潮階段(1857年5月中旬至9月中旬) 起義者占領古都德裡,激發瞭各地起義的迅速發展。5月,被釋放出獄的莫爾維·阿赫馬德·沙領導瞭奧德人民的起義。6月,那那·薩希伯和坦提亞·多比領導瞭坎普爾人民起義。年輕的詹西女王拉克希米·巴伊於6月領導人民起義。普拉塔普·辛格和別尼·馬德霍領導拉傑普特人的抗英起義。起義波及北印度和中印度廣大地區,中心是德裡、坎普爾、勒克瑙。從6月上旬到9月中旬,起義者進行英勇的德裡保衛戰(見彩圖)。7月初,巴雷利起義領袖巴克德·汗到達德裡,被任命為德裡起義軍總司令。但巴哈杜爾·沙二世周圍的封建貴族反對巴克德·汗,致使起義軍失去統一指揮。9月中旬,在血戰6天之後,德裡才陷落。巴克德·汗率軍出走法魯哈巴德。巴哈杜爾·沙二世屈膝投降,審判後被囚在仰光。

印度民族大起義--德裡保衛戰

印度民族大起義--德裡保衛戰

相持階段(1857年9月中旬至1858年6月) 德裡陷落後,奧德首府勒克瑙成為起義軍的中心。起義軍從各地集中於勒克瑙,1857年秋,起義軍達5萬人以上。1858年初,集中在勒克瑙的起義軍接近20萬人,其中3.5萬以上是孟加拉軍團的印度雇傭兵。然而,他們大部分人的武器是馬刀。奧德封建貴族集團反對莫爾維·阿赫馬德·沙對軍隊的領導,並把他投入監獄。在起義軍士兵要求下,封建貴族集團釋放瞭他。但為時已晚,英國9萬名武裝精良的軍隊已包圍勒克瑙。從2月19日至3月19日,起義軍在勒克瑙進行艱苦的保衛戰,最後被迫撤出城市。3月22日至4月3日,在拉克希米·巴伊領導下,起義軍進行詹西保衛戰。6月,這位女王在瓜廖爾壯烈犧牲。(見彩圖)

印度民族大起義(1857—1859年)

印度民族大起義(1857—1859年)

英國殖民者把起義者縛在炮口上處以死刑

英國殖民者把起義者縛在炮口上處以死刑

遊擊戰爭階段(1858年6月至1859年年底) 遊擊隊活躍在羅希爾坎德、戈臘克普爾、班德爾坎德、傑格迪斯佈爾和中印度西部許多地方,他們的人數在15萬左右。除原有的著名領袖之外,還湧現出善於進行遊擊戰爭的庫馬爾·辛格和阿馬爾·辛格。起義者曾多次使英軍首尾不顧、疲於奔命。但這些優勢並未充分發揮。由於內部爭執,無法協同作戰;英國殖民者實行收買政策,許多封建主叛變。1859年1月,巴克德·汗、那那·薩希伯退走尼泊爾。4月18日,坦提亞·多比遇難。年底,零星的遊擊戰最後停止。

起義雖然以失敗告終,但沉重地打擊瞭英國殖民統治。1858年8月,英國議會通過法案,撤銷東印度公司。英國政府改編英印軍隊,進行行政司法改革,加強同封建王公的聯系,使其成為英王的直接附庸。1877年,正式宣佈維多利亞女王兼任印度女皇。民族大起義是印度歷史上重要的轉折點,標志著封建主領導的民族獨立運動的結束,在亞洲近代史上占著重要的地位。

參考書目

季羨林:《1857~1859年印度民族起義》,人民出版社,北京,1958。

王藻:《一八五七年印度人民起義》,三聯書店,北京,1962。