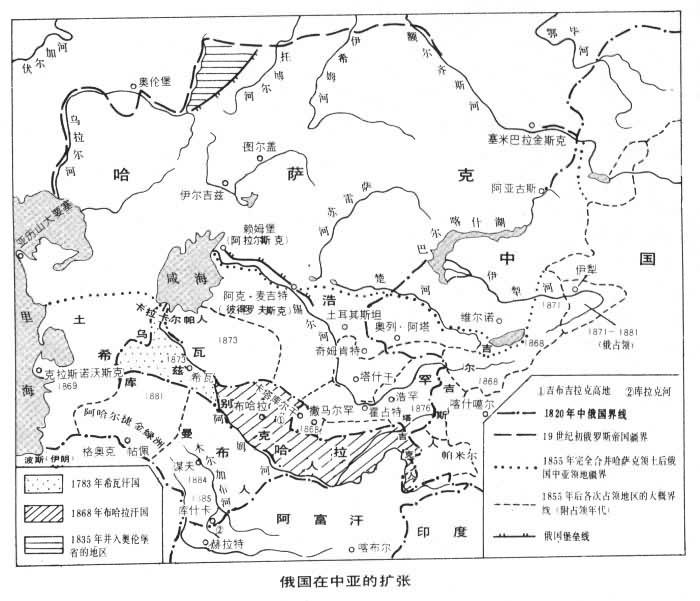

19世紀下半期,中亞的浩罕、佈哈拉、希瓦3個獨立汗國被俄國先後征服。

進攻中亞諸汗國碉堡線的形成 俄國對資源豐富、具有重要戰略意義的中亞諸汗國垂涎已久。1717年,彼得一世派遣別科維奇遠征希瓦,幾乎全軍覆滅。19世紀上半期,隨著對哈薩克斯坦的征服接近尾聲,俄國對中亞諸汗國發動新的攻勢。1834年,在曼格什拉克半島建立新亞曆山德羅夫斯克要塞。1839年秋,奧倫倫堡總督彼得羅夫斯基再次遠征希瓦,也未得逞。此後俄國的主攻方向轉到浩罕汗國北部一帶。1847年,在錫爾河口修建賴姆堡(後改名阿拉爾斯克)。1853年,占領浩罕要塞阿克·麥吉特(改名彼得羅夫斯克),形成錫爾河碉堡線。與此同時,俄軍從塞米巴拉金斯克向南推進,1847年,在巴爾喀什湖東南中國境內建立科帕爾堡。1854年,建立維爾諾堡,形成另一條包抄哈薩克草原、進攻中亞諸汗國的碉堡線,即西伯利亞線。克裡木戰爭後,俄國加緊侵略中亞。1858~1859年,沙皇政府派遣3個使團分赴中國喀什噶爾、呼羅珊、希瓦和佈哈拉(領導後一個使團的是狂熱的侵略分子、侍從武官伊格納切夫)收集情報,標志它在中亞的擴張政策進入新的階段。

土耳其總督區的建立 1859~1863年間,俄國侵略軍在錫爾河和楚河一帶進行頻繁的軍事“偵察”,攻占和破壞浩罕邊境的堡壘。1863年年底,沙皇亞歷山大二世發佈聯接東西碉堡線以便深入中亞的動員令。1864年夏,切爾尼亞耶夫上校從維爾諾出發,於6月16日攻占奧列·阿塔要塞;另一方面,維列夫金上校從彼得羅夫斯克出發,於6月25日攻占伊斯蘭教聖地土耳其斯坦城,實現聯接碉堡線的計劃。7月底,沙皇政府決定建立“新浩罕線”,該線由楚河到錫爾河的陽尼·庫爾幹的全部堡壘組成,新晉升少將的切爾尼亞耶夫任司令。切爾尼亞耶夫立即進攻浩罕的軍事重鎮奇姆肯特,被浩罕汗國的攝政阿利姆庫爾擊退。但他在這年10月初乘阿利姆庫爾撤離之機攻陷該城,並繼續南進,企圖一舉奪下中亞最大的城市塔什幹,未能得逞。為瞭“安撫”英國等西方國傢,俄國外交大臣戈爾什科夫於1864年11月發出通告,竭力為俄國在中亞的侵略活動辯護,詭稱奇姆肯特是俄軍向南推進的極限。不到半年,切爾尼亞耶夫再次對塔什幹發動進攻。1865年5月,浩罕的傑出統帥不幸陣亡。6月28日,經過激烈的巷戰後,塔什幹淪陷。此後俄國侵略軍的矛頭轉向佈哈拉,在1866年5月20日伊爾加爾的戰役中打敗埃米爾穆紮法爾的軍隊,然後占領霍占特、烏拉·丘別、吉紮克等城,割斷佈哈拉與浩罕的聯系。1867年,成立以塔什幹為中心的土耳其斯坦總督區,由Κ.Π.考夫曼任總督。對中亞諸汗國的征服進入決定性階段。

完成對三汗國的征服 考夫曼首先從精疲力竭的浩罕汗國下手,迫使胡德亞爾汗於1868年2月簽署不平等的“通商條約”,浩罕實際上變成俄國的附庸。接著考夫曼全力對付佈哈拉汗國,於當年5月占領撒馬爾罕和卡塔-庫爾幹。1868年6月14日,在吉拉佈拉克高地(卡塔-庫爾幹與佈哈拉之間)的決戰中再次擊敗佈哈拉軍隊,穆紮法爾投降。根據7月5日的和約,佈哈拉承認霍占特、烏拉·丘別和吉紮克並入俄國,割讓撒馬爾罕和卡塔-庫爾幹,賠款50萬盧佈。佈哈拉淪為俄國附庸。然後輪到希瓦汗國。1869年,沙皇政府建立克拉斯諾沃斯克城,作為從裡海東南岸進攻希瓦和土庫曼的基地。1872年底,在對中國伊犁地區的侵略告一段落後,沙皇政府即作出征服希瓦的決定。1873年,俄國侵略軍在考夫曼統率下從土耳其斯坦、克拉斯諾沃茨克、曼格什拉克、奧倫堡分四路對希瓦發動強大攻勢,6月占領希瓦城。7~8月間,考夫曼下令對附近的和平居民土庫曼約穆德人進行瞭滅絕人性的屠殺。8月24日,簽訂俄希和約,希瓦汗國割讓阿姆河右岸的全部土地,賠款220萬盧佈,穆罕默德·拉希姆二世成為“全俄皇帝的卑順奴仆”。1876年,沙皇政府鎮壓浩罕的民族大起義後,正式吞並浩罕汗國,完成對中亞3汗國的征服。

俄國在中亞的擴張

俄國在中亞的擴張

占領土庫曼 從1877年起,俄國對土庫曼地區發動進攻。1879年9月,俄軍在攻打阿哈爾·捷金綠洲的重鎮格奧克·帖佩時,遭到英勇的土庫曼人的沉重打擊,狼狽竄回。1881年初,鎮壓浩罕起義的劊子手斯科別列夫率領大軍再度侵入土庫曼,在攻占格奧克·帖佩後,不分男女老幼,殘殺8000名土庫曼帖克人。1884年初,俄軍占領通往伊朗和阿富汗的樞紐謀夫城,並繼續向南推進到阿富汗邊境的庫什卡河谷。1885年,英、俄矛盾極度緊張,戰爭一觸即發。兩國最後妥協,俄國得以占領土庫曼,實現瞭對整個中亞的征服。