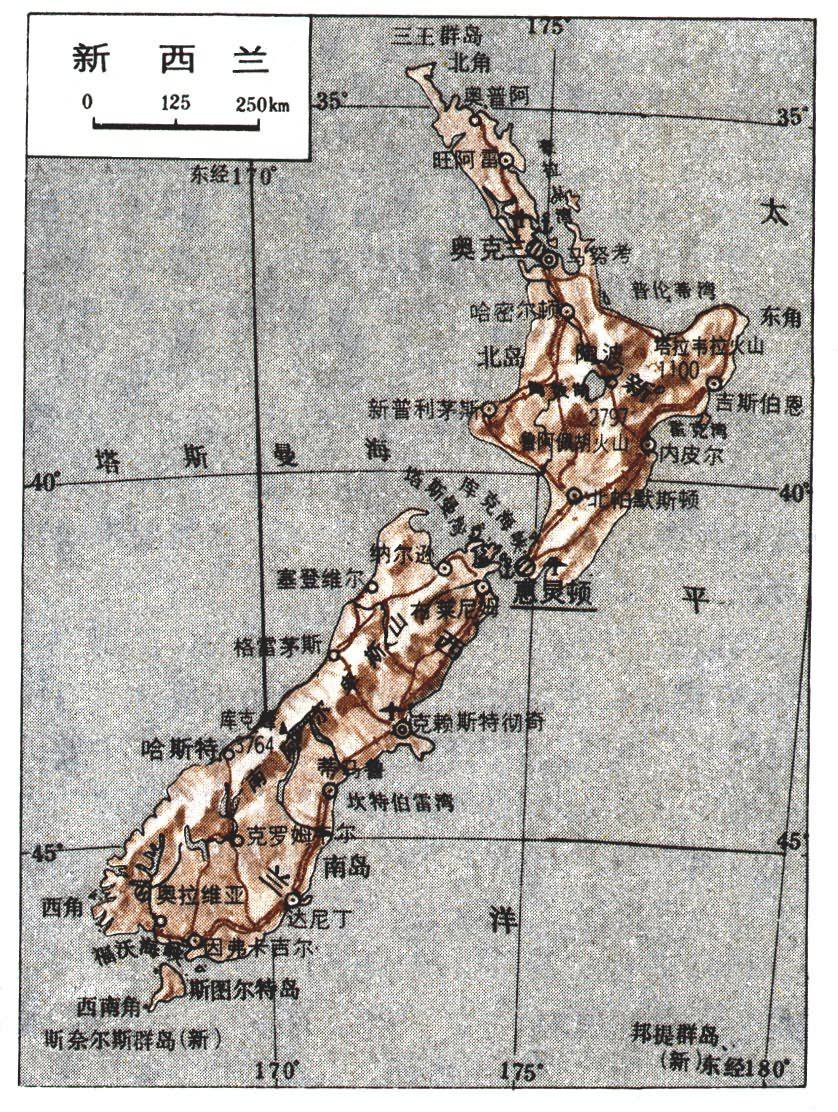

大洋洲島國。位於太平洋西南部,西瀕塔斯曼海,西北距澳大利亞1600多公裡。地處南太平洋海、空交通要衝。面積約26.8萬平方公裡,人口330萬(1984)。首都惠靈頓。

自然條件 國土大部分位於南緯34°~47°之間,由南島(15.05萬平方公裡)、北島(11.46萬平方公裡)兩個大島和許多小島組成。南島的南面30公裡處有斯圖爾特島,其南有奧克蘭群島、坎貝爾島等,東面有查塔姆群群島,其中有些島嶼是通向南極洲大陸的跳板。兩大島之間的庫克海峽,既是聯系南,北兩島的必經通道,又是溝通塔斯曼海與南太平洋間的深水航道。南、北兩島略呈東北—西南走向的長方形,南北長達1250多公裡,東、西之間最大寬度隻有300多公裡。以北島中部的火山高原和縱貫南島西部的南阿爾卑斯山為脊梁,形成南島高北島略低、南島又呈現為西部高而東部低的地勢。

山地約占全國面積1/2。多地震和火山。北島中部為火山高原,廣泛發育火山地形,並有豐富的地熱資源和眾多的溫泉、間歇泉,可以用來發電和醫療。南島由於褶皺作用形成的南阿爾卑斯山巍峨高聳,不少山峰海拔在3000米以上,其中庫克峰高達3764米,是新西蘭的最高峰。許多高峰終年積雪,多冰川。庫克峰東側的塔斯曼冰川長達28.9公裡以上。此外,還有不少冰蝕湖。它們不僅是許多河流的補給源泉,而且又為水力發電提供瞭良好條件,也是重要的旅遊區。這一地區現已建起國傢公園和滑雪場等多處。南阿爾卑斯山西坡,地形陡峭,直逼海岸,雨水充沛,森林茂密;東坡較平緩,漸降為坎特伯雷平原,土地肥沃,灌溉便利,是全國最主要的農牧地區。北島海岸曲折,多半島和天然良港。南島海岸大都較為平直,僅西南端山地逼近海岸,形成不少峽灣。全境河流短小湍急,落差大,上遊又多湖泊和瀑佈,乏航運之利,富水力資源。

地熱發電站的輸送管道

地熱發電站的輸送管道

受緯度、地形、海洋以及洋流分佈的影響,除北島北部為副熱帶氣候外,其餘均屬溫帶氣候。大部分地區日照充足,氣候溫和,年較差小。年平均氣溫從北部的15℃、中部的12℃,降到南部的9℃左右。降水豐富,全國平均年降水量在600~1500毫米之間,南島由於縱向的高大山脈影響,西坡年降水量在2500毫米以上,西南端山區西側達5000毫米以上,個別地方高達7000毫米左右。南島東南部是全國最幹旱區,年降水量僅300毫米左右。溫和濕潤的氣候,有利於發展農牧業。

北島中部火山高原的地熱資源,南島許多河流上遊的水力資源,以及遍佈南、北兩島的天然森林和占全國土地面積45%左右的天然草原,都具開發利用的巨大潛力。北島的火山地貌、南島的高山冰川、積雪和星羅棋佈的冰蝕湖泊,海岸地帶的旖旎風光,以及獨特的動植物種屬,都是吸引力很大的旅遊自然資源。新西蘭礦物種類少,蘊藏量小,采礦業在國民經濟中所占的比重很小。

居民 人口較稀少,人口密度平均每平方公裡約12人。北島約占全國人口的73%,平均每平方公裡約21人;南島占27%,平均每平方公裡不到6人。近100多年來人口增長較快。1858年全國隻有11.5萬人,到1973年已超過300萬人。大量的外來移民是人口增長的主要原因。20世紀70年代,開始限制移民,人口增長速度減慢。第二次世界大戰後,鄉村人口逐漸流向城市。1982年城市人口比重為82%。

居民中90%為英國移民後裔。原住居民毛利人受殖民者的壓迫和殘殺,現僅存28萬人,占總人口不到9%,絕大部分居住在北島北半部。雖然毛利人大多已由鄉村流入城市,但仍保存他們自己的語言和風俗習慣。此外,還有少數來自太平洋島嶼的波利尼西亞人,以及中國人、印度人和越南人等。其中華人約1.8萬,大部分是19世紀下半葉自中國的廣東和福建兩省移入,多定居於南島沿海城市,達尼丁市是華人集中的城市。居民多信基督教。官方語言為英語。(見彩圖)

新西蘭毛利族人舞蹈

新西蘭毛利族人舞蹈

發展簡史 新西蘭的最早居民是波利尼西亞語族的毛利人。中世紀時他們就發展起本族的文化和社會組織。1642年荷蘭人塔斯曼航行到新西蘭,曾在南島西岸登陸。1769年英國船長庫克來到北島,並環繞兩島航行測量,此後英國商人、傳教士紛紛而至,殖民者大量移民。1840年淪為英國殖民地。1842年將北島奧克蘭定為首府,1865年遷至惠靈頓。19世紀60年代初,在南島南部發現金礦,又自英國引進綿羊,養羊業很快發展成為新西蘭的主要經濟部門,成為英國的工業原料和牲畜、畜產品的供應基地。1907年始獲獨立,為英聯邦自治領。但其政治、經濟實權仍在英國控制之下。第二次世界大戰以後,經濟迅速發展,1947年取得政治獨立,為英聯邦成員國之一。

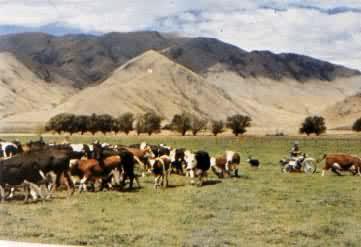

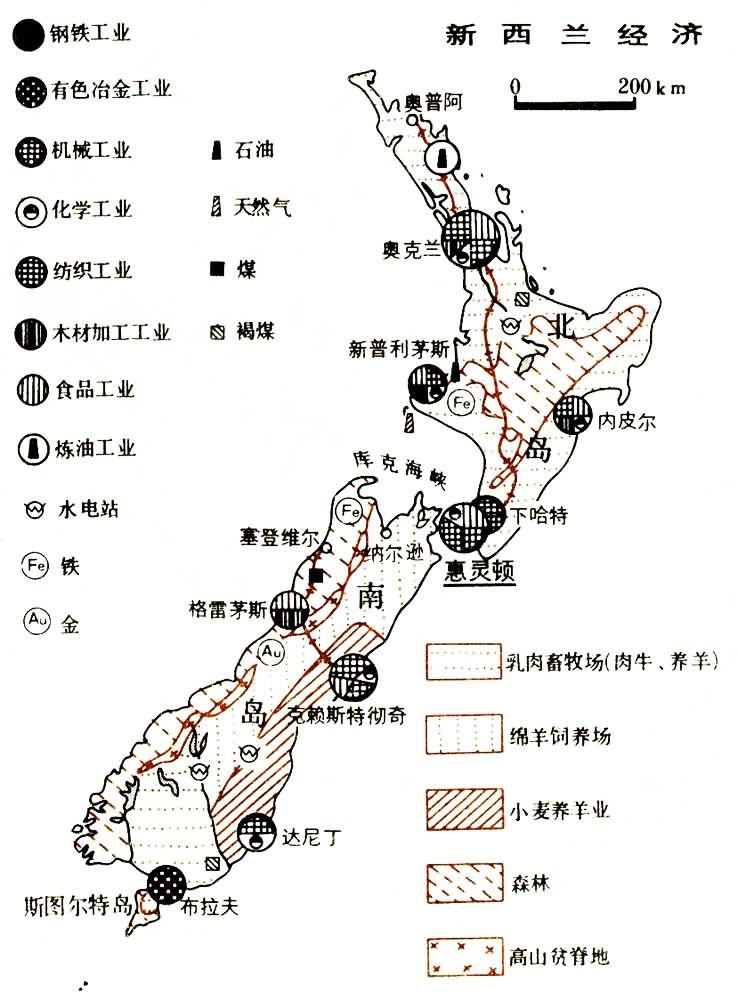

經濟地理 新西蘭的經濟一直以農牧業為主。第二次世界大戰後,雖然新建瞭不少現代化工礦企業,但由於礦物資源比較貧乏,加之人口稀少,國內市場不大,工業基礎仍較薄弱,農牧業仍為國民經濟主導部門。在出口貿易總值中,農畜產品約占3/4,為世界肉類、乳制品和羊毛重要輸出國之一。畜牧業發達,天然草地和人工牧場占全國土地面積51%,草地和牧場分佈於北島的低山丘陵、沿海平原以及南島山地東坡的坎特伯雷平原。1980年全國飼養的綿羊約有6800萬隻,牛813萬頭(其中奶牛約為200萬頭)。全年的畜產品121萬噸。年產羊毛38萬噸。擁有的綿羊頭數、羊毛產量和出口量,羊肉和奶制品出口量等均居世界前列;按人口平均計算,則是世界上養牛、羊最多的國傢。耕地占全國面積3%。種植業主要集中在南島的坎特伯雷平原,以小麥、大麥、燕麥和玉米為主。農牧場一般面積較大,機械化、電氣化的程度很高,產品的商品率亦高。除瞭糧食、蔬菜等主要提供國內市場外,畜產品絕大部分供出口。(見彩圖)

新西蘭牧民放牧

新西蘭牧民放牧

在歐洲移民到來以前,新西蘭森林覆蓋面積估計曾占全國土地面積2/3,後因濫伐和發展牧場等原因,現隻占全國土地面積1/4左右。20世紀30年代以來,政府註重保護天然林,並不斷引進松、杉優良樹種,大規模開墾荒地、植樹造林。人造林主要分佈在北島中部的火山高原地帶。許多人造林區已成為全國木材生產的主要來源,林地附近建立瞭城鎮,相應地發展瞭木材加工工業,大量生產鋸材、膠合板、木漿、紙張等多種出口產品。

島國優勢利於發展海洋漁業,每年捕撈的金槍魚、魷魚以及龍蝦等水產品,除供國內市場外,還加工罐頭出口。全國漁港現有30多個,其中南島北端納爾遜港和北島北部的奧克蘭港最重要。

第一次世界大戰前,隻有食品、鋸材、傢具等加工工業。第二次世界大戰後,除原有的食品、紡織、服裝、木材、造紙等工業外,又新建瞭較大規模的煉油、煉鋁、鋼鐵、機器、紙漿、水電以及熱電站等現代化工業企業。但工業仍以農牧產品的加工工業為主。工業主要集中在奧克蘭、惠靈頓、克賴斯特徹奇、達尼丁等主要沿海港市以及原料產地中心,如北島中部的哈密爾頓、北帕默斯頓以及羅托魯阿的林、漁業加工業等。南島南部的佈拉夫煉鋁廠和馬納普裡湖邊的水電站、北島東北岸的旺阿雷煉油廠、奧克蘭南郊的格倫佈魯克鋼鐵廠以及北島中部懷拉基地熱站等,在全國經濟中都具有重要地位。

全國有鐵路4700多公裡,但多橋梁、隧道,加之軌距不一,運輸效率不高。公路長9.6萬公裡,聯結各城鎮,並伸入山區和內地農牧區。南、北兩島之間有聯系火車和汽車運輸的定期輪渡,有利於全國的客貨流通。沿海主要港口奧克蘭、惠靈頓、克賴斯特徹奇等起著國內外海陸聯運的樞紐作用。航空運輸發展較快,除國內航線外,辟有通往英國、美國、澳大利亞和遠東等地的航線。

第二次世界大戰後,新西蘭進出口貿易總值穩定增長,進出口額大致平衡。出口以肉類、乳制品、羊毛、皮革等畜產品比重最大,其次為木材、紙漿、紙張以及魚產品。進口以石油和石油制品為大宗,其他還有各種機器、運輸設備、化工產品和紡織品等。在其對外貿易中,英國一向居於絕對優勢,但自70年代起,澳大利亞漸居首位,次為美國、日本、英國。中國和新加坡、菲律賓等東南亞國傢在新西蘭對外貿易中的地位也日益增強。旅遊業近年來有較大發展。每年來自海外的遊客約40~50萬人次。

參考書目

R.J.Johnston,Society and Environment in New Zealand, Whitcoulls Limited, Christchurch,New Zealand,1974.