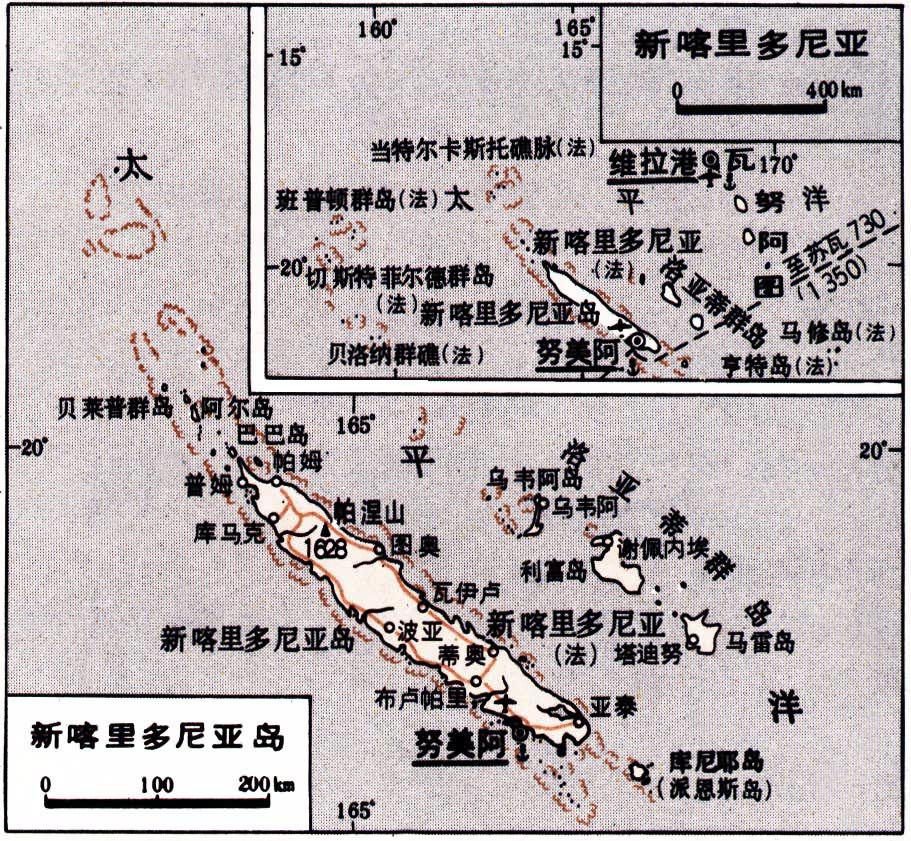

太平洋西南部群島。地處美拉尼西亞島群南端,南緯19°~23°、東經163°~168°之間。由新赫裡多尼亞島和洛亞蒂群島、庫尼耶島、貝萊普群島等組成。陸地總面積19103平方公裡。人口15.2萬(1984)。新赫裡多尼亞島是其最大的重要島嶼,面積16750平方公裡,人口11.7萬。居民主要為美拉尼西亞人、歐洲人(法國人占大多數),還有瓦利斯群島人、越南人和華人等。信奉天主教和基督教。有多種方言,官方語言為法語。首府努美阿,位於新赫裡多尼亞島西南岸,人口6萬((1983),是西南太平洋上重要的海、空交通中繼站之一。

新喀裡多尼亞島上多山,兩列平行山脈縱貫全島,最高峰帕涅山高1628米。沿海有珊瑚礁環繞,其長度僅次於澳大利亞大堡礁。北部的迪亞霍特河長90公裡,是島上最大的河流。屬熱帶海洋性氣候,常年暖熱多雨。平均氣溫23℃左右。新喀裡多尼亞島東西兩岸雨量有較大差別,東岸年平均降水量為2000毫米,西岸約1000毫米。

1768年法國人佈幹維爾到達這裡。1774年英國人詹姆斯·庫克到此,看到島上森林茂密,近似蘇格蘭景象,即在蘇格蘭古稱“喀裡多尼亞”之前冠以“新”字,取名新喀裡多尼亞。1792年法國對島嶼進行全面勘查,以後把它作為罪犯放逐地。1853年被法國占領,並於1885年派出總督進行統治。1958年成為法國在太平洋的最大海外領地,並在此設有海軍基地。近年該領地要求獨立的呼聲高漲。

經濟以礦產開采和冶煉為主。蘊藏的礦產品種多,藏量大,有鎳、鉻、鐵、銀、金、鈷、鉛、鎂和銅等。尤以鎳和鉻儲量最豐。鎳產量和出口量均居世界前列。主要礦藏在新喀裡多尼亞島東海岸的蒂奧、波羅和西海岸的內波伊。1981年產鎳礦石390萬噸。礦石除部分就地冶煉外,大部分直接出口。最大的努美阿冶煉廠由法國資本控制。1981年鎳礦石和鎳產品出口占總出口值的90%。可耕地隻占總面積的6%。農產品有牛肉、水果和咖啡等。除咖啡、椰子部分出口外,其餘自給。森林資源豐富,林地面積25萬公頃。主要出口鎳產品、咖啡等,進口食品、燃料等,主要貿易國為法國、澳大利亞等。旅遊業發展迅速,日益成為僅次於礦業的重要經濟部門。