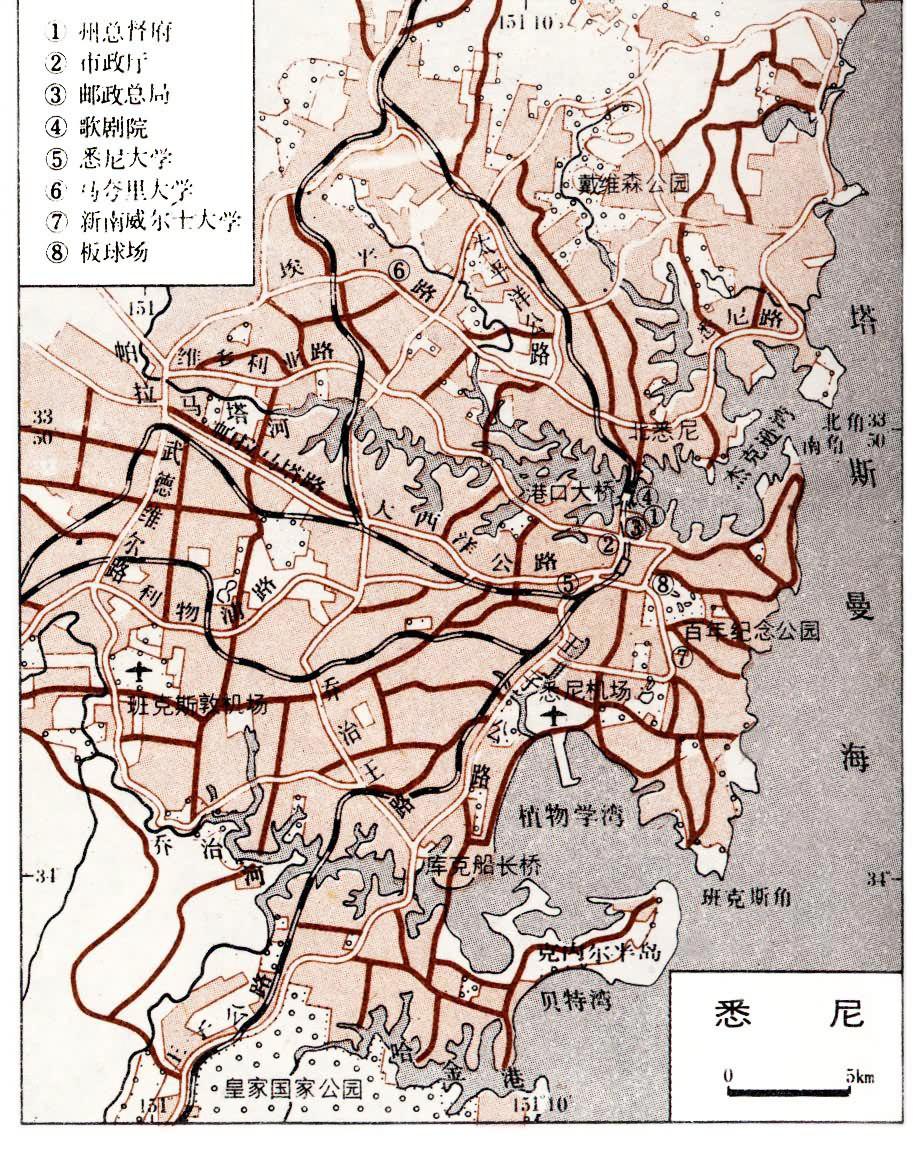

澳大利亞最大的城市和重要港口,新南威爾士州首府。位於大陸東南岸,東瀕塔斯曼海,西接藍山山脈東麓,北界佈羅肯灣,南至哈金港。面積4074平方公裡。人口331萬(1982),占全州人口的62.6%,占全國人口的22%。

城市附近海岸曲折,多港灣。市中心區瀕臨的傑克遜港為帕拉馬塔河沉降河口的遺跡,水深港闊,位置隱蔽,為一罕見的天然良港。河流和港灣把大悉尼市區分割為南北兩部分,南部為微有起伏的低地,往南高度漸增,過植物學灣已達海海拔150米以上。北部為地勢較高的丘陵地,佈羅肯灣南岸已在海拔210米以上。大市區的西部則為平緩起伏的丘陵,漸次向藍山山地過渡。港灣深入內陸,港岸曲折破碎,又有較多的河溪分佈,這一地形特點不利於大市區的交通建設,但周圍比較開闊,對城市向外擴展十分有利(見彩圖)。

澳大利亞悉尼市鳥瞰

氣候溫暖濕潤,年平均氣溫17.4℃。最熱月(2月)平均氣溫22.0℃,最冷月(7月)為11.9℃,但在大市區西部及西南部有時出現較嚴重霜凍。年平均降水量1215毫米,全年分配較均勻。陽光充足,平均每天日照時數6、7小時。

澳大利亞悉尼市鳥瞰

氣候溫暖濕潤,年平均氣溫17.4℃。最熱月(2月)平均氣溫22.0℃,最冷月(7月)為11.9℃,但在大市區西部及西南部有時出現較嚴重霜凍。年平均降水量1215毫米,全年分配較均勻。陽光充足,平均每天日照時數6、7小時。

城市居民點始建於1788年1月,當時英國遣送的第一批流放犯在此登陸,並把這個登陸的灣頭命名為悉尼灣(今市中心區北面的小港灣)。登陸留下的官員、士兵、傢屬和犯人等共有1030人,構成瞭澳大利亞殖民地的最初定居人群。以後30~40年間發展緩慢。從19世紀30~40年代開始,由於附近地區小麥種植和養牛業的興盛,商業日漸繁榮,於1842年改設城市建制,形成瞭現在悉尼市的雛形。其時人口3萬人左右,面積約4平方公裡。1855年鐵路通達,1926年建成市區地下鐵路,1932年建成海港大橋,城市隨之迅速發展。20世紀70年代初,悉尼的規模已超過墨爾本。第二次世界大戰前,隻有紡織、食品、鋸木、制革、釀酒等輕工業和少數機器制造和冶金工業。戰爭期間和戰後,重工業得到迅速發展,成為全國最大的工商業城市,現有1萬多個工廠企業,分佈於:①中央商業區周圍,有服裝、傢具、食品加工、印刷、輕型機械等小工廠;②市區南部、植物學灣以北,有石油煉制、鋼鐵、機械、造紙、紡織、化學、油漆、塑料等工廠;③西部帕拉馬塔河上遊地區,有鐵路機械、橡膠制品、農業機械、汽車制造等工廠;④沿主要公路線西側的西南和西北方向,有食品加工、輕型機械等工廠;⑤港濱區,有制糖、鋸木、煤氣等廠。現代化大工廠主要分佈在新興的植物學灣岸和大市區西部工業區。

悉尼港是世界第一流的港口,港區在傑克遜港南岸,離海口8公裡,低潮時主航道水深12.8米。碼頭區靠近市中心,有120個泊位和長達18公裡的裝卸區,擁有現代化的港口設施。進口以石油產品為主,其次為木材和日用雜貨。出口煤炭、羊毛和小麥。也是一個重要的客運港口。第二次世界大戰以後,為瞭適應南部新工業區發展需要,又就近在植物學灣北岸建設新港,其主航道低潮時水深19.8米,能接納20萬噸級的巨輪。1979~1980年,悉尼和植物學灣港國際和國內貿易貨物吞吐量共達2880萬噸。

悉尼對外交通暢達,公路北達紐卡斯爾,南至鋼城伍倫貢,西通煤都利斯戈和巴瑟斯特,並連接全國各地。有多條國內和國際航空線,國際機場位於市東南植物學灣北岸的馬斯科特,為全國最大航空港。

城市的中央商業區在傑克遜港南岸。在北起灣岸的“圓形碼頭”、南至中央火車站、東抵多曼恩公園、西止達令港港岸之間的地區,為政府機關、大百貨商店、各種金融貿易機構和娛樂場所聚集的鬧市中心。自佈羅肯灣至赫肯港沿岸有多處極好海灘,這兒的沖浪運動世界聞名。市內保存有建於19世紀的維多利亞式建築。位於本尼朗角的悉尼歌劇院的風帆式建築,已成為該城的標志。海港橋和格拉德維爾橋橫跨帕拉馬塔河南北兩岸。海港橋是一座公路、鐵路兩用橋,主橋跨度長503米,連引橋全長1149米,為世界上較長的單孔鋼架橋。市內有1805年建立的悉尼大學,還有自然歷史博物館、國傢藝術館等。多綠地,市南有皇室國傢公園,市北有庫林蓋獵地等自然園林區。