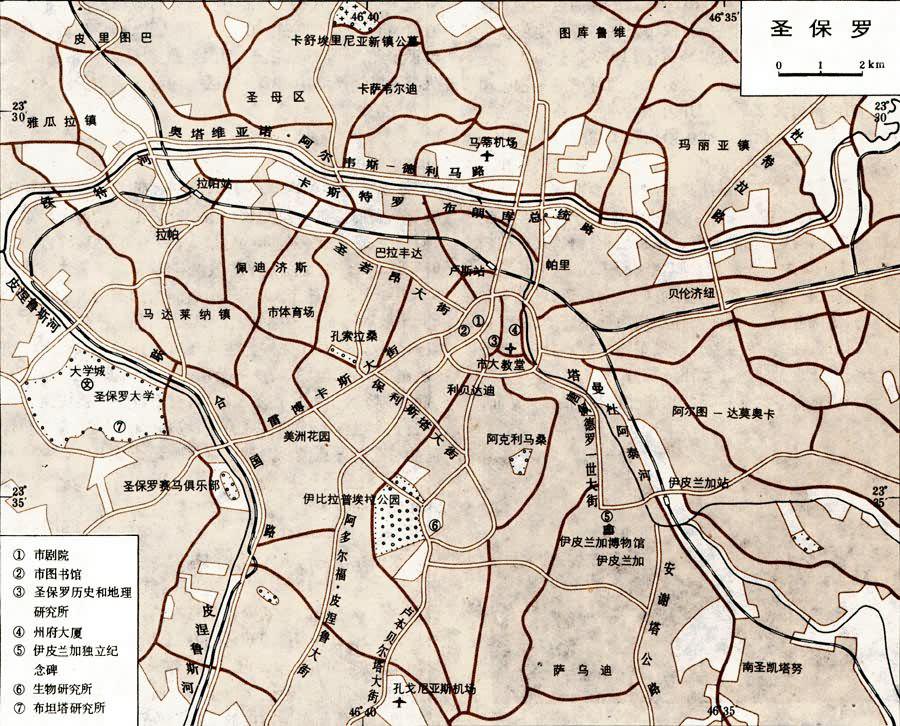

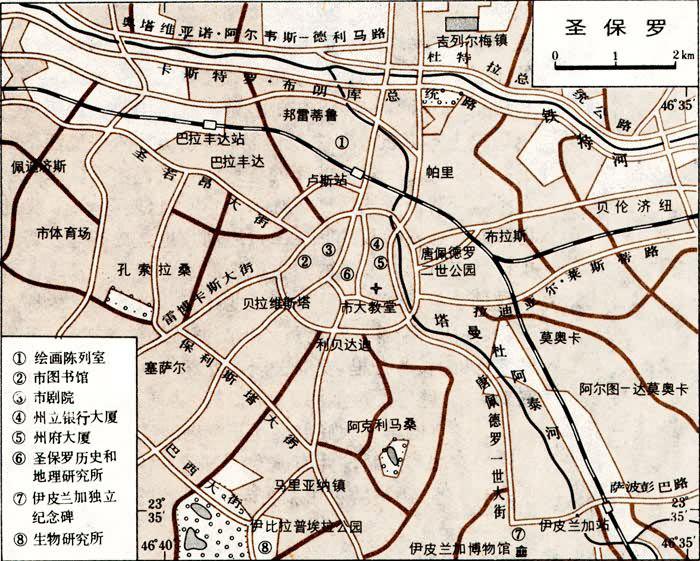

巴西最大城市和工業中心,聖保羅州首府。位於巴西東南部,南距外港桑托斯53公裡,東北距裡約熱內盧330多公裡。市區面積1624平方公裡,人口849萬;大聖保羅面積7957平方公裡,人口1258萬(1980),約占全國總人口11%,為世界特大城市之一。市區人口中白人占62%,黑人占11%,黑白混血種人占26%。

地理條件 地處巴西高原東南邊緣,距馬爾山脈大崖壁約20公裡,市域由山麓小丘以及鐵特河、塔曼杜阿泰河、皮涅魯斯河之間的河間地和沖積河谷組成,海拔700~850米,地面較為平坦,為城市的擴展提供廣闊的空間。河谷地帶則是鐵路和公路伸延的通道,通過外港桑托斯同海外各大洲聯系。位於南緯23°32′,屬熱帶氣候。因海拔較高,冬暖夏涼,年平均氣溫18℃,最冷月(7月)平均氣溫14℃,最熱月(2月)平均氣溫21℃;年平均降水量1384毫米,夏季多雨,冬季稍幹,氣候條件較沿海濕熱低地優越。城市鄰近巴西主要的鐵、錳、鎳等礦區和咖啡、棉花、甘蔗、柑橘等產區,水力資源豐富,為工業發展提供有利條件。

城市形成和發展 ①建制階段。原系印第安人居住地。1554年1月25日基督教教會在今市中心的小山丘上建立傳教村,因當天是教徒聖保羅的皈依日,故名。由於這裡氣候條件適合歐洲殖民者居住,村落不斷擴大,1560年設鎮。17世紀,是葡萄牙殖民者組織的遠征隊深入內地掠取印第安奴隸以及金、銀、鉆石等財富的基地,1683年取代聖維森特成為封地首府。1711年設市。後由於封地管轄范圍縮小,其政治地位一度下降。1765年全市僅2000人,居民多系貴族地主和農民,經營商業和從事甘蔗等種植業。1822年在此宣佈巴西獨立,成為聖保羅省首府。1836年市內人口增至9000人,包括郊區為2.2萬人。②咖啡繁榮階段。聖保羅州氣候溫和,土地平坦,土壤為肥沃的紫色土,適宜栽培咖啡。1850年以後,咖啡種植園迅速興起。1888年廢除奴隸制,大量外國移民(多為意大利人、葡萄牙人、西班牙人和德國人)遷入,自由勞工替代瞭奴隸勞動。為適應咖啡運輸的需要,從1860年起興建瞭以它為中心向沿海和內陸擴展的鐵路網,成為全國最大的咖啡集散中心,約集中全國咖啡出口量的90%以上。同期城市進行瞭大規模改造和擴建,包括鐵特河和塔曼杜阿泰河取直、改道等工程。人口由1872年的3.1萬增至1900年的24萬。許多富有的種植園主成為城市各行業的創始人,加上外國投資,使城市產生工業化的萌芽。③工業化階段。20世紀初以來,由於咖啡生產和貿易積累瞭大量財富,它也由商業和消費性城市逐漸向生產性城市過渡。最初發展的是利用本地原料的建築、農具、造紙、紡織、食品等輕工業,一般都分佈在市中心外側,尤其是聖保羅—裡約熱內盧和莫奧卡—桑托斯的鐵路沿線,工廠規模較小。第一次世界大戰以後,近代工業有所發展,包括以前依賴進口的消費品工業以及機械、化肥、藥品、運輸工具等工業。工廠規模較大,多分佈在容迪亞伊—桑托斯鐵路沿線,化學工業則集中在鐵特河兩岸,在帕拉伊巴谷地建立瞭鋼鐵廠,並成立電力公司,由附近的水電站向城市和工業供應電力。市區面積進一步擴大,人口急劇增長,1940年已達130萬人。第二次世界大戰後,許多外國公司在該地投資設廠,投資重點由輕工業轉向重工業,工業結構趨向多樣化。其中汽車工業和與其相關工業發展尤為迅速,世界各大汽車公司幾乎都在此設廠;電子、石油提煉、化學、金屬加工、機械、電氣設備等工業部門相繼獲得發展,傳統的食品、紡織、服裝等也有所擴大。工廠規模巨大,主要分佈在新建的安謝塔公路沿線,形成新的工業區;在近海地區如庫巴唐建立瞭大型煉油廠和鋼鐵廠。城市發展和經濟繁榮吸引瞭大批農村人口。1955年人口首次超過裡約熱內盧,成為全國最大的城市。根據巴西國傢地理院對巴西大都市圈的劃定,聖保羅都市圈將包括聖保羅州、巴拉那州北部、米納斯吉拉斯州的南部和三角形地區、戈亞斯州南部、南馬托格羅索州,面積達134萬平方公裡,圈內有17個地區級中心城市、61個亞地區級中心城市以及164個小地區中心地。

經濟 聖保羅是巴西最大的經濟中心,也是拉丁美洲最大的綜合性工業城市。全市共有6.5萬傢工業企業,集中全國勞動力的13%、產業工人的1/3以上、工業總產值的近1/2,以及國民收入的35%。工業發展主要建立在聖保羅州及其鄰近地區提供原料的基礎上,電力則由附近河流上的水電站以及離城市600多公裡的烏魯佈蓬加瀑佈的大型水電站供給。工業部門結構完整,紡織、化學、塑料、藥品等工業的產量占全國一半以上,電氣設備與電訊器材、橡膠、機械等工業的產量占全國3/4以上,汽車產量則占全國90%以上。工業佈局具有地區專業化的特點:如市內的食品、紡織、服裝、傢具等輕工業,鐵特河兩岸的化學、塑料工業,南郊聖貝爾納多的汽車及其附屬工業,聖安德烈的冶金和化學等工業,聖卡埃塔諾的冶金和非金屬礦物加工工業,毛阿的化學和玻璃工業,東郊莫日達斯克魯濟斯的冶金和機械工業,瓜魯柳斯的金屬加工、電氣和電機工業,西郊奧薩斯庫的食品、紡織、金屬加工等工業。

全國最大的商業中心之一。咖啡、棉花、蔗糖、糧食、凍肉等農產品貿易極盛;第三產業發達,就業人數約占全國第三產業就業總人數的1/3。

全國重要的鐵路和公路交通樞紐。全市有大型火車站和汽車站各3個,鐵路和公路四通八達,並有高速公路通巴西利亞、貝洛奧裡藏特和裡約熱內盧。北郊建有大型國際機場。市內街道總長1.2萬公裡,3條地下鐵道總長44公裡,郊區有260公裡鐵路。

文化 擁有3所大學和許多科學研究機構。西郊皮涅羅斯河南岸的大學城是聖保羅大學的所在地,還有世界著名的佈丁塔毒蛇研究所,並設有規模宏大的專門生產藥劑和疫苗的附屬工廠。市中心的聖保羅歷史和地理研究所建於1894年,是市內最古老的研究機構。擁有全國最大的公共圖書館系統和許多博物館。隔年主辦一次國際藝術展覽會。劇院、影院、俱樂部、高爾夫球場、運動場和公園等文化娛樂場所遍佈全市。

功能分區 商業區原集中於呈三角形的老市區中心,街道狹窄,多葡萄牙式舊建築。現已向其西側的貝拉維斯塔、孔索拉桑、聖塞西利亞發展。這裡街道寬闊,多辦公大廈、商店、超級市場、銀行和公寓等,形成現代商業中心。其南側的保利斯塔大街周圍原是咖啡巨頭的宅第區,現在摩天大廈林立,集中瞭各國領事館、大銀行事務所、大公園、博物館、超級市場、高級飯店和旅館、電影院、夜總會等,形成新的繁華商業區。鐵特河以北和塔曼杜阿泰河以東是平民住宅區和工業區,多貧民窟,服務設施差,污染嚴重。南部孔戈尼亞斯機場附近的印第安諾波利斯和聖阿馬羅是中產階級的集中居住區。東、東南、西三面的衛星城鎮主要是工業區和住宅區;北、西北、西南三面的衛星城鎮工業化程度較低,主要是向市區提供馬鈴薯、葡萄、柑橘類水果、新鮮蔬菜、乳肉產品的小集鎮。(見彩圖)

巴西聖保羅市一瞥

巴西聖保羅市一瞥

聖保羅市的意大利大夏

聖保羅市的意大利大夏