非洲西部國傢。南臨幾內亞灣,陸鄰象牙海岸、伯基納法索和多哥。面積23.9萬平方公裡。人口1220.6萬(1984)。全國分為9個行政區。首都阿克拉。

自然條件 地形 國土略呈長方形,全境地勢低平,除少數孤立山丘外,大部海拔在600米以下。中部沃爾特盆地是全國最大的地形單元,占全國總面積的43%,平均海拔150米,地表覆以沃爾特系砂巖、、頁巖、礫巖和石灰巖。盆地東側為頁巖、礫巖和玄武巖構成的一列東北—西南向山地,通稱阿誇平-多哥山脈,是多哥-阿塔科拉山脈的延伸部分,平均海拔450米,最高點阿法賈托山海拔885米。盆地北、西和西南面是海拔300~600米的切割高原,邊緣形成陡崖,東北的甘巴加高原和西南的誇胡高原邊緣陡崖最顯著。誇胡高原自西北向東南伸展達290公裡,為北部與西南部的氣候分界線和沃爾特河流域與西南部各河流域的分水嶺,富藏金、金剛石、錳和鋁土等。濱海平原寬8~16公裡,阿克拉平原最寬達32公裡以上。海岸線長553公裡。三尖角至阿克拉之間岸線彎曲,多岬角;其東、西兩段岸線平直,多沙洲、潟湖。沃爾特河在東南部入海口形成巨大三角洲。

氣候 全境70%以上地區屬熱帶草原氣候,西南沿海屬熱帶雨林氣候。境內終年高溫,內陸高於沿海。除個別高地外,年平均氣溫26.1~28.9℃,年較差小。年平均降水量從北部和東南沿海到西南高原,由800毫米遞增至1400毫米以上,東南沿海的阿克拉723毫米,西南沿海的埃西亞馬高達2400毫米以上,受西南季風和東北信風交替影響,大部地區雨、旱季節明顯,誇胡高原以北4~10月為雨季,以南3~11月為雨季。西南部沿海平原和阿散蒂高原熱帶雨林區,5~6月和10月為2個降水高峰。8月為少雨期。降水量80%以上集中雨季,多暴雨和線颮。

水系 沃爾特河是境內最大河流,上源黑、白、紅沃爾特河均發源於佈基納法索,在境內匯合南流入幾內亞灣。從黑沃爾特河源頭起至河口,全長1600公裡,境內流域面積15.8萬平方公裡,占全流域面積40%以上,占全國總面積66%。其他較大河流有西南部的塔諾河(402公裡)、普拉河(257公裡)和安科佈拉河(290公裡),均源於誇胡高原,南流入海;各河水量隨幹濕季而變化,航運不利,但富水力資源。1966年在沃爾特河下遊阿科松博建壩(壩高134米,長671米),形成面積8482平方公裡、蓄水量1480億立方米的沃爾特湖,為世界最大人工湖之一。大壩區河水流量終年保持在1400立方米/秒。中南部的博蘇姆推湖為境內唯一天然內陸湖。

居民和發展簡史 20世紀70年代人口年平均增長率3.0%。人口密度平均每平方公裡約51人。人口分佈中部區稀疏,南部各區和上部區較密,南部阿克拉、庫馬西、塞康第-塔科拉迪和北部博爾加坦加附近地區最密集,每平方公裡超過200人。城市人口比重35.9%(1980)。居民幾乎全是蘇丹黑人。其中阿肯族占全國人口44%,分佈在西南部各區;莫西族和達貢巴族占16%,分佈在北區和上部區;加族和埃維族分佈在東部沿海平原和沃爾特區。各有本族語言,英語是官方語言。居民約43%信基督教,38%信原始宗教,餘信伊斯蘭教。

古加納王國在公元11世紀極盛時期版圖達今加納北部。13世紀以後,隨著馬裡王國擴展,西非內陸一些民族遷居境內。15世紀以後開始形成一些部落王國,其中阿散蒂王國最強盛,以今庫馬西為中心擴展,勢力北至沃爾特河以北,南及沿海地區。15世紀後半期葡萄牙殖民者侵入西部海岸,在普拉河口附近的沙馬進行黃金貿易,沿海地區由此被稱為“黃金海岸”。16世紀末起荷、英、法等殖民者接踵而至,競相掠奪黃金、象牙、販賣奴隸,運走奴隸多達3.5萬人以上,村莊被毀,農牧業荒廢。1844年英國占領沿海地區,此後英國殖民者大肆開采金礦,並引種可可,西南地區逐步發展成為采礦和可可產地。1901年全境淪為英國殖民地。1957年獲得獨立,改名加納。同時,原英托管地多哥並入。1960年7月1日成立加納共和國。

經濟地理 熱帶非洲最先發展民族經濟的國傢之一。但由於殖民者長期統治和國內政局動蕩等原因,經濟發展波動較大。20世紀60年代國內生產總值平均每年增長2.1%,其中工業年平均增長6.7%;70年代後出現下降趨勢。重要經濟部門基本上是為出口而生產,90%以上是初級產品。可可、木材和礦產是國民經濟3大支柱,占出口總值3/4 以上。燃料、機器、交通運輸設備以及其他工業品依靠進口。

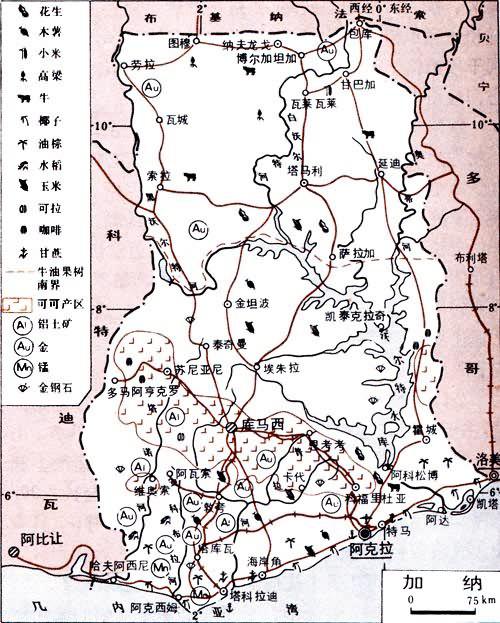

農業 主要經濟部門。農業人口占總人口49.2%(1982),農業產值占國民生產總值60%(1981),全國耕地占土地面積12%(1981),主要種植可可等經濟作物。可可種植面積占耕地43%以上(1982),曾長期是世界可可生產和輸出最多的國傢。但從1977年起退居科特迪瓦和巴西之後。1980~1982年年產量為19~25萬噸,可可出口約占出口總值一半以上。佈朗-阿哈福區西南部、阿散蒂區南部和東區南部為主要產區,占全國產量4/5。其他經濟作物有咖啡、甘蔗、花生、可拉、牛油果、油棕、椰子、橡膠、菠蘿、香蕉等。前三者近年發展較快。1982年產花生9.2萬噸(帶殼),主產於北區和東區;牛油果產於北部2區,其餘主要分佈在南部各區和沿海地帶。糧食作物有玉米、粟、高粱、稻谷和木薯、大蕉等。1981年產谷物75萬噸,其中玉米占半數以上,遍植於南北各地。在政府實施重點發展糧食作物政策下,近年西區西南部、佈朗-阿哈福區中部和沃爾特區稻谷發展較快。1982年產量近8萬噸。盛行灌叢輪休和遷徙耕作制,生產水平低,谷物單產僅及非洲平均水平78%(1981),糧食不足自給,年進口25萬噸以上(1981)。

木材是重要出口物資和燃料來源,出口值僅次於可可。1981年全國有林地877萬公頃,占陸地面積37.8%。西南沿海的熱帶雨林,向內陸伸延至普雷斯特阿以北。1981年采伐量980萬立方米,其中3/4為薪炭材,1/4為桃花心木、非洲梧桐等工業用材。由於采伐過度,林地面積不斷縮減。

全國牧場346萬公頃(1981),占陸地面積15%。畜牧業以飼養牛、羊為主,1982年有牛97萬頭,羊390萬隻,絕大部分分佈在北部熱帶稀樹草原地區。中部和西南部有萃萃蠅為害,妨礙牲畜發展。漁業以海洋捕撈為主。年漁獲量25萬噸左右(1978~1982),其中海洋捕撈占80%以上。主要捕撈中心有特馬、阿克拉、海岸角、塞康第等。所產沙丁、西非海鯛、鳀科等魚類主要供國內消費。

工業 以采礦和農產品加工為主。采礦業主要開采黃金、金剛石、錳和鋁土礦等,其中黃金出口值約占出口總值1/5(1982)。已探明黃金儲量200萬噸、金剛石1億克拉、鋁土礦3億噸,錳礦幾千萬噸。近年來礦產量明顯下降,1976~1982年,黃金從16.5噸降為10.3噸,次於南非仍居非洲第二位;金剛石從228萬克拉降為68.4萬克拉,次於紮伊爾和南非居非洲第三位。1980~1982年,錳礦年產量由25萬噸降為16萬噸,鋁土礦由22.5萬噸降為6.4萬噸。以上各礦幾乎全部產自阿克拉至庫馬西一線西南的三角形地帶及其周圍。安科佈拉河、普拉河西源奧芬河、塔諾河流域的金礦和普拉河東源比裡姆河流域的金剛石礦均為世界上最富集的礦區之一。有糧食和可可加工以及紡織、建材、木材加工、金屬加工、汽車裝配、化工、煉鋁、煉油等工廠共2000多個,多為小型工廠,主要分佈在阿克拉、特馬、塔科拉迪、塞康第、庫馬西、塔馬利等城市。電力工業以水電為主,沃爾特河水利工程的三處水電站裝機容量達104萬千瓦,電力除自給外,還向鄰國輸出。

交通運輸 交通線網較密,西南部三角形采礦地帶最密集。鐵路總長1267公裡,阿克拉—庫馬西—塔科拉迪鐵路是主要幹線,對礦產運輸與陸海間聯系起重要作用。公路長34000公裡,平均每平方公裡有公路0.14公裡,密度冠西非。阿克拉和庫馬西是主要公路中心。主要幹線有阿克拉—溫尼巴—塔科拉迪沿海公路和阿克拉—庫馬西向北伸延至塔馬利的大北公路線等。公路除通主要城鎮,承擔國內70%物資運輸外,還是聯系鄰國的通道。沃爾特水庫長402公裡,是唯一可通航輪船的內河水面。湖上有定期航線兩條。對外運輸依靠海運。主要海港有特馬和塔科拉迪,前者是首都阿克拉的外港,西非最大人工深水港之一,1980年吞吐量245萬噸。

地區經濟差異 西南部是重要的農、林、礦業區,其中阿克拉—庫馬西—線西南三角形地帶集中瞭全國大部分出口作物、采礦業和加工工業。中部地區是農業區。北部是農牧業並重區,出口作物種植和工業較少,經濟發展水平遠低於南部。