歐洲北部國傢。南臨芬蘭灣,西瀕波的尼亞灣。海岸線長1100公裡。陸疆界線總長2534公裡,分別與瑞典、挪威、蘇聯接壤。面積33.7萬平方公裡,人口489.8萬(1984)。全國劃分12個省。首都赫爾辛基。

自然條件 地質構造上屬波羅的地盾區。古老的結晶變質巖、片麻巖、花崗巖和片麻花崗巖經過長期的侵蝕夷平作用,形成緩坡圓丘,地勢低平的地表形態。全國平均海拔152米,僅及歐洲平均均數之半,最高點哈爾蒂山,海拔1328米,位於芬蘭、挪威邊界上。東北部為海拔200米以上的高地。高地西南面是芬蘭湖高原,但海拔亦僅100米左右。西部及南部沿海一帶為低地。第四紀時全國地面受到冰川覆蓋,冰川對地表的挖掘和堆積,形成眾多的湖泊及冰川地形。全國內陸水域面積約占國土1/10,有大小湖泊6萬個左右,周長超過200公裡的大湖泊有60個。伊納裡湖、塞馬湖、派延奈湖等都是著名的大湖。有名的薩爾保冰磧嶺長達250公裡,是芬蘭湖高原的南界。冰川消退以後,地殼發生均衡運動,南部地表上升量小於北部,形成北高南低的地勢。海岸曲折,島嶼眾多,以西南部海域的奧蘭群島(亦稱阿赫韋南馬群島)最重要。

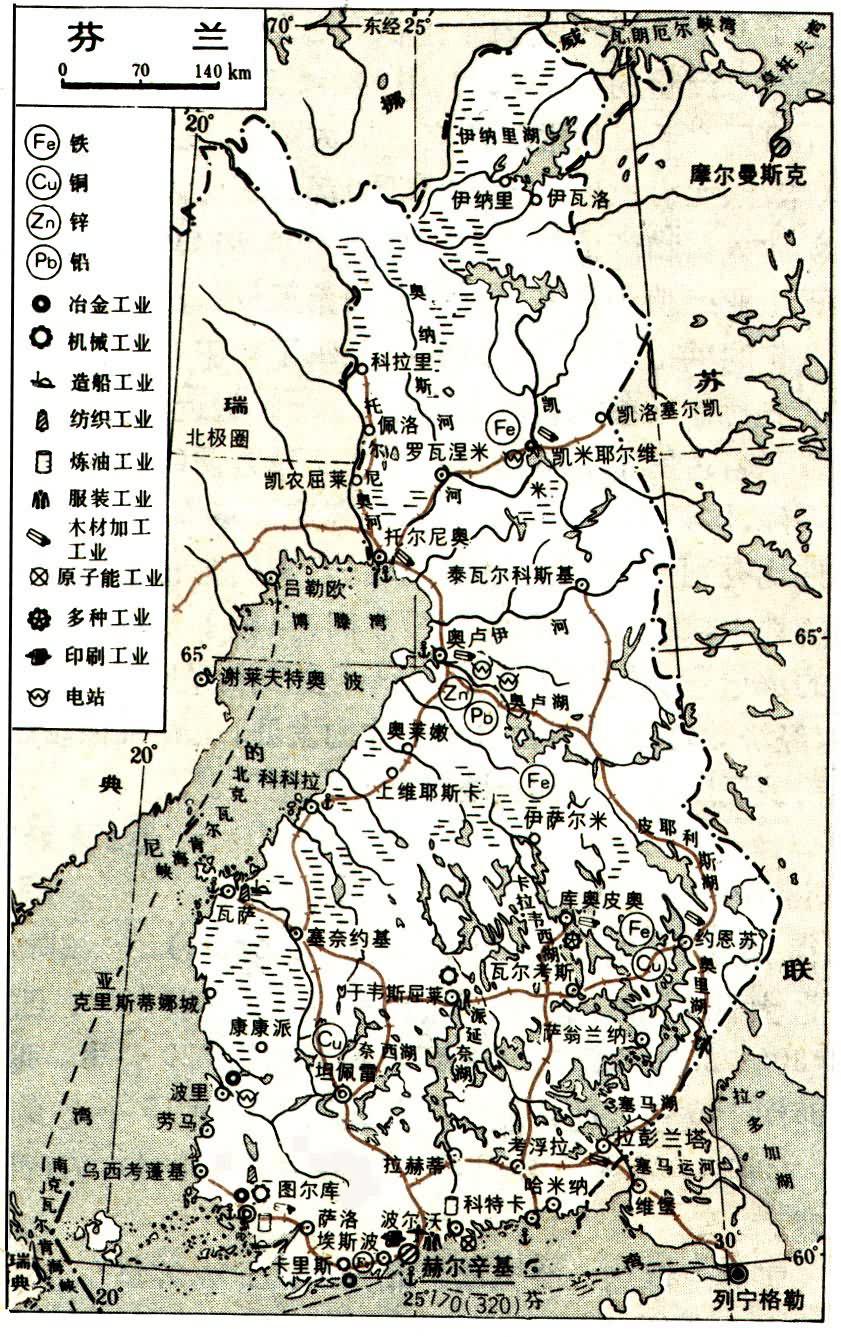

礦產資源主要有銅、鐵、鋅等金屬礦物。銅儲量約2000萬噸,含銅量高達2~4%。芬蘭湖高原上的歐托昆普蘊藏有銅、鋅和鈷等。鐵多分佈在皮海薩爾米、奧坦邁基、卡爾瓦斯瓦拉和尤薩爾島。煤和石油等沉積礦貧乏。

地處高緯,國土1/3在北極圈內,極地大陸氣團、冰洋氣團經常入侵,隻有西南沿海地區可受到極地海洋氣團的影響。冬季寒冷,夏季涼爽。最冷月(2月)平均氣溫-6~-14℃,最熱月(7月)平均氣溫13~18℃。大部分地區屬亞寒帶針葉林氣候,北部為苔原氣候。每年10月中旬到翌年6月中旬為霜期,年降水量400~620毫米,由南向北逐漸減少。降水量中,雪占30~40%。北極圈以北的拉普蘭地區,9月中旬開始降雪,積雪期長達7個月,積雪厚度可達70厘米;南部赫爾辛基10月底開始降雪,積雪期5個月,積雪厚度40厘米。沿岸海域冬季結冰,西南部海域冰期可達120多天;位處高緯度或伸入內陸的海灣,冰期長達160多天。冰期較短的漢科港,冬季也必須用破冰船開辟航道。

森林以針葉林居多,其中松屬占50%以上,雲杉屬占28%,樺屬占19%。東南部為闊葉林,有橡和櫟等樹種。土壤多灰化土。泥炭分佈廣,約占國土總面積的35%,在湖泊地區超過50%。

居民 芬蘭人占93.5%,餘為瑞典人和拉普人。拉普人是芬蘭最早的居民,後被遷入的芬蘭人同化,目前拉普人為數已不多,主要分佈在北極圈以北地區,從事馴鹿或漁業生產。全國人口密度每平方公裡14.53人,分佈不均,自南向北,自沿海向內陸遞減,相差可達數十倍。最北部的拉普蘭地區,面積占全國29%,人口僅占4%(1981)。西南海濱的新地、圖爾庫-波裡、海梅3省合計占總面積15%,人口卻占52%。第二次世界大戰後,城市人口迅速增加,1940年僅占總人口的26.8%,1981年已達59.9%。就業人口的職業構成:工礦業27%,農林漁13%,建築業7.2%,運輸通訊7.5%,金融和服務性行業20.5%,自由職業24%,其他0.8%。芬蘭語和瑞典語同為芬蘭國語。90%的居民信奉基督教路德宗。

發展簡史 紀元初年波羅的海芬蘭人遷此。1323年部分被瑞典占領。1634年並入瑞典王國。18世紀東南部領土割讓給俄國,其餘部分於1808—1809 年並入俄國。1917年12月6日獨立,稱芬蘭共和國。1939年11月30日爆發芬蘇戰爭,芬蘭戰敗,1940年兩國簽訂和約,規定原屬芬蘭的卡累利阿地峽、維堡灣西部沿海地帶、拉多加湖北部和西部以及雷巴奇半島和巴倫支海中部沿海地帶一部分領土割讓給蘇聯。

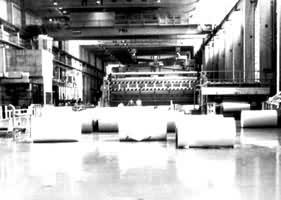

經濟地理 森林資源極為豐富,全國70%的土地為森林覆蓋。木材蓄積量15.2億立方米,60%為私人所有。第二次世界大戰後,林業在國民經濟中的地位逐漸下降,但木材加工業仍居各業之首。林產品如紙、紙板、木漿、木材等的出口占全國出口總值的40%左右,造紙工業稱冠歐洲。戰後發展的冶金工業,除生產鋼鐵外,鉻、銅、鋅、鎳等生產也有一定規模。造船工業以生產大馬力的破冰船、幹貨船和各種專用船隻為主,70%的船隻售給蘇聯。機械工業以生產造紙機、木漿廠和鋸木廠、膠板廠、紙板廠等的成套設備為主,暢銷世界各地。紡織、食品加工、電器、電子等工業亦有所發展。電力工業發展迅速,1982年發電量393.6億度,相當於1946年的13.4倍,水電、火電和核電約各占1/3。工業所需的礦物燃料以及部分食品和肥料依靠進口。

采用電子計算機控制的造紙車間

采用電子計算機控制的造紙車間

可耕地面積約占國土7%,大部在南部。農業結構以畜牧業為主,畜牧業在農業總產值中約占3/4。主要飼養乳牛,次為豬。種植業主要保證牲畜的飼料,作物有燕麥、大麥、小麥、黑麥、土豆、甜菜等。

海運在運輸業中占重要地位。進出口貿易主要靠海運。港口集中分佈在西南部,除最嚴寒的冬季外,使用破冰船均可通航。湖區水運重要,主要湖泊之間有運河相連,內河航程達6600公裡,冬季不能通航。鐵路總長9156公裡(1980),東連蘇聯,西接瑞典。公路長7萬餘公裡,與私人林區道路和農莊道路組成較密的交通網,通各主要城鎮。但公路、鐵路冬季易受冰雪阻塞。赫爾辛基附近有國際機場。

地區經濟差異:①南部地區。包括新地省、圖爾庫-波裡省、海梅省、屈米省、奧蘭省,面積占全國的20%,耕地占全國的40%,人口占全國的56%。經濟發達,擁有木材加工、冶金、機械制造、化工、紡織、食品等工業部門。首都赫爾辛基及港口城市圖爾庫、波裡、坦佩雷等都位於本區。海運、鐵路、航空、公路均發達。氣候較國內其他地區溫和濕潤,積溫可滿足麥類、甜菜和水果的生長需要。糧食產量占全國的2/3,蔬菜、水果亦占有很大比重。②芬蘭湖高原區。包括米凱利、中芬蘭、庫奧皮奧、北卡爾亞拉等省,湖泊眾多,森林廣佈,水域面積占全區總面積的13%,森林面積占80%。木材通過河流和湖泊浮運至木材廠。各城市均有大型綜合木材廠。氣溫較低,經常出現嚴霜。農業生產不穩定。耕地多種植牧草,飼養奶牛。燕麥為主要糧食作物。③北部地區。包括瓦薩、奧盧、拉皮等省,面積占全國一半,人口隻占總人口的23%。地處高緯,氣候嚴寒,土壤貧瘠,植被稀少,北端為苔原。國內幾條大河都流經本區,不宜通航,但可水力發電。農業生產和居民點均沿河谷分佈。工業產值隻占全國的16%。瓦薩和奧盧是經濟中心,有機械、紡織、服裝、食品等工業。