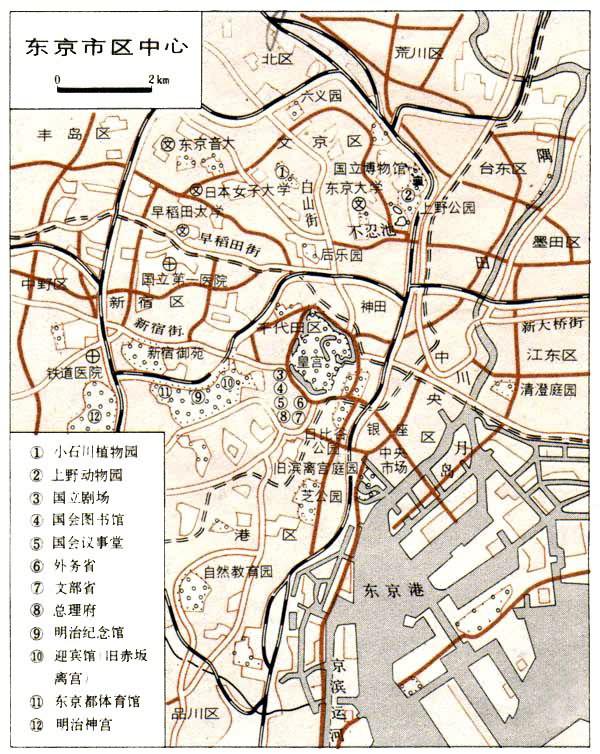

日本國首都,全國經濟、交通和文化中心,世界特大城市之一。位於本州關東平原南端,東鄰千葉縣,北接埼玉縣,西靠山梨縣,南連神奈川縣,東南瀕臨東京灣。一級行政區。轄23個特別區(相當於市)、26個市、7個町(鎮)和8個村(包括海上的伊豆諸島和小笠原群島)。面積2155.4平方公裡,占全國總面積0.57%,人口1164.9萬(1983),占全國總人口9.6%,人口密度每平方公裡5404人;其中區部(即23區)面積591平方公裡,人口826萬(1986),占東京都都人口71%,人口密度每平方公裡13976人,是東京都的核心區。

自然條件 地勢西高東低。西部為關東山地,西北部雲取山海拔2018米;中部為加治、草花、加住和多摩丘陵,海拔約200米;東部為武藏野、秋留和日野臺地,以及荒川、隅田川等沖積低地,海拔分別為150~200米和20米以下。受季風影響大,夏季盛行東南季風,高溫潮濕;冬季盛行西北季風,寒冷幹燥。年平均氣溫15.3℃,最熱月(8月)26.7℃,最冷月(1月)4.7℃。年降水量1460毫米,降水季節變化較大,降水最多月(9月)降水量193毫米,最少月(1月)降水量54毫米。每年9月中旬至10月上旬常受臺風侵襲。

城市形成與發展 舊稱江戶,歷史上曾為“武藏國”一部分。原為一片濱海荒地。公元1457年在隅田川築江戶城,規模甚小。市街始建於1509年。1603年擴展江戶市街,架設日本橋。江戶時代,日本朝廷名義上設在京都,但全國政治中心已移到江戶。此後,初步根治瞭利根川水患,關東平原的農業迅速發展,西部關東山麓種桑養蠶,發展絲織業,江戶成為農產品和手工業品集散地,商業始盛。至18世紀初,人口增至100萬以上,超過京都,成為日本第一大城。當時,人口中有近半數屬武士階層,具有典型的消費城市性質。1868年明治維新,為適應資本主義經濟發展的需要,加強東部地區開發,改江戶為東京。翌年將首都從京都遷此。1871年設東京府,1889年設東京市,轄15區,形成府、市雙重體制。以後又在東京建立軍火、造船、電機和紡織等工廠,成為近代工業的開端。1923年遭受關東大地震嚴重破壞,後恢復和重建,擴大市區。1932年鄰近5郡82町、村並入,增設20個區,共轄35區,稱“大東京市”,人口566萬,次於紐約,居世界第二位。1943年廢除“府”、“市”建制,改稱東京都。第二次世界大戰期間,部分市區遭受空襲,1945年人口減少到348.8萬。戰後重建,1947年調整行政區劃,設23個特別區。從50年代起,經濟迅速發展,人口急劇增長,1962年東京都人口突破1000萬。70年代以來,區部人口減少,但郊區仍繼續增加。從1869年建都以來,東京都一直是日本政治中心。

經濟 日本最大的經濟中心。1980年國民生產總值占全國18%,居首位。全國1/4的公司(總公司)、60%資本在1000億日元以上的大公司以及1/3的銀行集中於此。商品批發和銀行存款餘額都居全國首位。產業構成以商業和服務業為主的第三產業居優勢(67.4%),第一、二產業分別為0.3%、32.3%(1979)。工業產值占全國7.74%(1982),在都道府縣中居第四位。日本最大制造業中心。工業部門以印刷、電機、運輸機械、食品和精密機械為主,其中出版印刷業具有悠久歷史,是全國最集中的地方,產值約占全國一半; 電機產值占全國1/7;精密機械占全國1/4;皮革及其制品占全國1/3。20世紀20年代,以東京(都心)為中心沿東京灣向南延伸形成京濱(東京—橫濱)工業地帶。50年代中期以來,沿東京灣向東延伸到千葉縣境內,在填海而成的陸地上新建瞭一些企業,形成京葉工業地帶。

交通 全國陸路交通樞紐和航空中心。1872年建成日本第一條鐵路──京濱線,現有20多條鐵路線呈輻射狀通往各地。其中高速鐵路新幹線有東京—博多、東京—盛岡。公路總長2萬多公裡。有國傢公路通橫濱、大阪、新潟、青森和仙臺;23區內有一條環形高速公路,連接9條線路,呈放射形向四面八方伸展,組成1號至9號高速公路網,與鄰縣高速公路連接,通向全國各地。1927年建成第一條地下鐵道(上野—淺草),到1980年已有11條線路,總長218公裡,客運量平均每天達500萬人次。東京灣深入內陸,是天然良港。港內有睛海、豐洲、大井、品川等10多個碼頭,碼頭總長19公裡,水深7~12米,能同時停靠180多艘不同類型船隻。同世界70多個國傢和地區有貿易往來,是國際貿易口岸。進口魚類、肉類、木材、砂糖、蔬菜、水果等;出口電氣設備、精密機械、鋼鐵制品、汽車、船舶等。港口吞吐量約6000萬噸(1982),集裝箱裝卸量僅次於神戶。以東京(在羽田)和成田(千葉縣成田市)兩大國際機場為基地,辟有幾十條國際航線通聯世界主要城市。國內航線通札幌、大阪、福岡、沖繩等,每年運送1700多萬旅客。

文化 全國文化中心。有100多所大學,大學生人數約占全國1/3。著名的大學有國立東京大學、私立早稻田大學等。有日本最大的國立國會圖書館、收藏日本古代歷史文物和美術珍品的東京國立博物館、陳列自然、生物界進化史和科技發展史的科學博物館,以及交通、船舶等專業博物館。出版社占全國80%。日本廣播協會(NHK)和《朝日新聞》、《每日新聞》、《讀賣新聞》三大報紙的總部均設在東京區部。名勝古跡多。區部有皇宮、明治神宮、赤坂離宮、東京塔、上野動物園、日比谷公園等。“秩父多摩”、“明治之森高尾”、“富士箱根伊豆”及“小笠原”四大自然公園等,分別設於郊外山地、丘陵和海上伊豆、小笠原群島等地。每年吸引數百萬遊人。

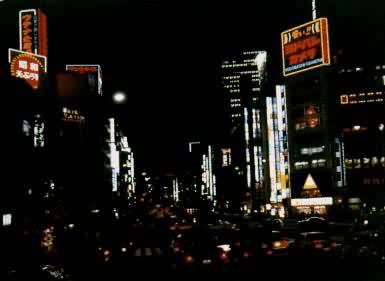

功能分區 東京(23區)以都心區為中心,分為6區:①都心區。包括千代田區、中央區和港區,面積41平方公裡。為政治、經濟、金融和商業中樞,有著名的官廳街、公司街、銀行街和中心商店街。工業以印刷出版為主,東京都商品銷售大都集中於此,其中銀座是著名的繁華商業區(見彩圖)。交通繁忙,東京火車總站和東京港客貨流密度很高。由於地面建築已達飽和狀態,交通和商業都向地下發展,至1980年春,東京共有23條地下商店街,其中“八重洲地下街”面積達14萬平方米,分3層,為世界最大的地下商業區建築。②次都心區。在都心區以西15公裡。指新宿、澀谷、池袋及附近地方,為分擔都心區的首都功能而建;位於池袋的“陽光城”1978年落成,主樓60層,高240米,是日本最高的大樓(見彩圖)。③江東區。指隅田川以東的地區。為東京(區部)工業發祥地。包括江東、墨田、江戶川、葛飾、足立5區,靠海臨江,地勢低窪。在企業總數中,輕工業約占一半以上。中小企業多,以生產針織品、衣服、皮革制品和玩具為主要特色。因過量抽取地下水,曾發生顯著地面沉降現象。④ 城北區。包括荒川、北區、板橋、練馬等區。重、化學工業發達。主要部門有精密機械、化工、鋼鐵等。生產醫療儀器、照相機、望遠鏡、無縫鋼管等。⑤城南區。包括大田、品川和目黑區等。電機制造業發達。工業以組裝加工為主。生產彩色電視機、民用電器、照相器材以及大型客車等。多摩川河口有羽田國際機場,系填海造陸而成,為東京都的空中門戶。⑥城西區。主要指位於環城電車山手線以西之地,為住宅區,包括中野、杉井和世田谷區等。

日本東京銀座夜景

日本東京銀座夜景

日本首都東京“陽光城”高層建築

日本首都東京“陽光城”高層建築

新宿高層樓街

新宿高層樓街

東京都所屬的市在40年代前隻有八王子一地,後隨城區住宅和文化設施向外擴散,已發展到目前的26個。一般距市中心25~65公裡,規模超過15萬人的有八王子、町田、府中、三鷹和小平等。現可劃分為三種類型:①住宅和學校區,主要分佈在武藏野地區;②近郊農業區,位於西南部的多摩地區,屬多摩丘陵的一部分,主要生產蔬菜、果樹和養畜等;③工業集中區,主要在日野、府中、三鷹等市。部分工廠由區部遷來,以大、中型企業為主。電氣和運輸機械占優勢,主要生產發動機、汽車等。八王子和青梅為傳統的機織業基地。

此外,伊豆諸島,系火山島嶼(屬富士火山帶),溫暖多雨,為海上遊覽地。

隨著經濟的發展,城市不斷擴建,以東京火車站為中心,形成瞭半徑50公裡、經濟聯系更廣泛的區域,稱“東京圈”,包括東京都及其周圍的神奈川縣、埼玉縣和千葉縣的主要部分。1956年制定首都建設規劃後,東京圈半徑擴大到100~120公裡,包括東京都和周圍的7個縣,稱為“首都圈”。