非洲西部內陸國。鄰尼日爾、貝寧、多哥、加納、象牙海岸和馬裡,西距大西洋500公裡。面積27.42萬平方公裡。人口658.2萬(1984)。全國劃分為25個省。首都瓦加杜古。

地質上屬前寒武紀結晶巖構成的古地塊。地勢平坦,大部為平均海拔300~400米的低高原,地表向南微傾斜。最高點納庫魯峰海拔僅749米。沃爾特河上遊支流穆洪河、納濟農河和納康貝河自北向南流貫境內,地表受切割,出現低丘、孤峰或穹隆狀高地。北部和東部多島山,,土地貧瘠; 西南部砂巖高原土層較厚,含腐殖質較多。處於熱帶荒漠向熱帶草原氣候過渡地帶。年均氣溫27~28℃,年降水量自北而南變化於500~1200毫米之間。全年分為雨、旱兩季,雨季始於5~6月,終於9~10月,是耕作季節;旱季盛吹幹熱的哈馬丹風,植物停止生長,許多河水斷流。按照降水和植被類型,自北而南可分為熱帶半荒漠草原(薩赫勒帶)、蘇丹草原和南熱帶草原。蘇丹草原處於北緯11°~14°,范圍最廣,年降水量1000毫米以下,雨季長5、6個月,適宜旱作農業,自然植物保留有高大的猴面包樹(波巴佈)和具有經濟價值的牛油果樹;北緯11°~12°以南為南熱帶草原帶,年降水量1000毫米以上,雨季長達半年,雨季各月降水大於100毫米,適宜多種作物生長,為全國主要農業區;熱帶半荒漠草原限於北部狹窄地帶,雨季短暫,降水稀少,是主要牧區,常受幹旱威脅。

境內人口較稠密,平均每平方公裡24人,2/3人口居住於東部和中部,瓦希古亞和瓦加杜古一帶平均每平方公裡35~50人,高於蘇丹草原其他地區數倍。西部和南部人口相對稀少,每平方公裡10~35人。西南角為過去殖民者販運奴隸場所,穆洪河、納濟農河和納康貝河沿岸寬18~19公裡的河谷和法達恩古爾馬沼澤地帶,盤尾絲蟲病和錐蟲病長期危害,人煙幾乎絕跡。城市人口比重8%(1982)。人口年增長率26%(1982)。由於長期殖民統治,獨立後國傢經濟力量薄弱,每年有數十萬人去科特迪瓦、加納和馬裡等國當農業和礦山季節工人,其中一部分定居國外。居民主要屬於沃爾特和曼丁戈兩個族系。沃爾特族系包括莫西、博博、古倫西、洛比等族。其中莫西族約占總人口半數,居住在中部地區,從事農業,不少人季節性移往國外。博博族居住於穆洪河上遊,古倫西族分佈於庫杜古以南穆洪河和納康貝河之間,均主要從事農業和手工業;洛比族居住於西南部穆洪河流域,主要從事農業和狩獵。曼丁戈族系包括薩莫、馬爾卡、迪烏拉和佈桑西等族,分佈於西北部,大部分是農民、商人和工人。此外,還有北部從事牧業的富拉尼族等。居民中75%信奉原始宗教,14%信奉伊斯蘭教,4%信奉基督教。莫西語、洛比語和博博語通用范圍最廣,迪烏拉語用於地方商業,法語是官方語言。

公元9 世紀建立莫西王國,14世紀後進入興盛時期。1896年法國殖民者侵入,1909年淪為法國殖民地。此後,領土屢遭宰割,其中1932年曾被一分為三,北部、中西部和東部分別劃歸馬裡、尼日爾和科特迪瓦。1958年成為法蘭西共同體內的自治共和國,1960年獨立,稱上沃爾特共和國。1984年8月3日改名佈基納法索。

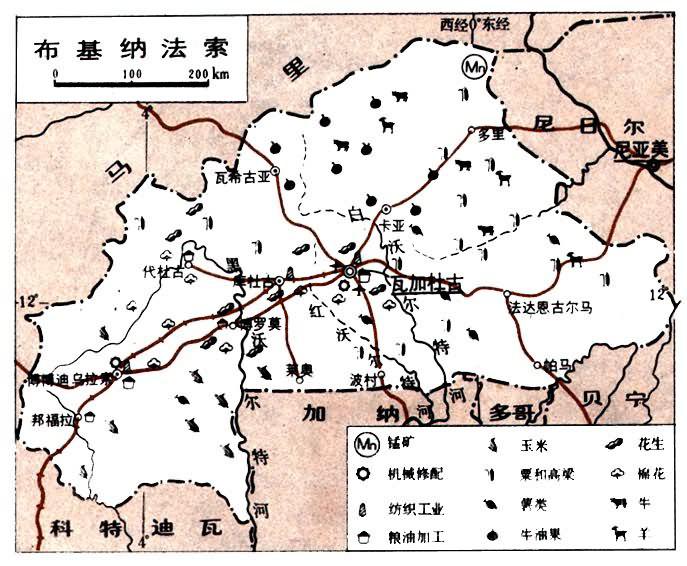

佈基納法索是發展中國傢。人均國民生產總值210美元(1982)。農牧業是主要經濟部門,占國民生產總值約1/2,農牧產品占出口總額的85~90%,全國89%的勞動力從事農牧業。土地資源豐富,國土20%以上可以耕墾,50%可作牧場。現耕地僅占10%(263萬公頃),其中90%的耕地種植小米、高粱、薯類、水稻、豆類等作物;小米和高粱種植面積較大,遍佈於中部和北部。棉花、花生、芝麻、牛油果、劍麻是主要經流作物,分佈於南部,產品供出口,其中棉花為全國首要出口商品。北部和東部是牧區,全國平均每平方公裡牲畜頭數居西非前列,牛、羊、肉類、皮革一向供出口,1982年活畜和畜產品占全國出口總額37%,每年有5、6萬頭牛運往科特迪瓦和加納。由於勞動力長期大量外流,加之連年幹旱,農業產量低,糧食不能自給。工業占國民生產總值10%左右,以農產品加工和機械修配為主,集中於博博迪烏拉索、瓦加杜古、庫杜古等地。庫杜古紡織工業規模較大。礦產資源如北部的錳礦、卡亞和博博迪烏拉索的鋁土礦、瓦加杜古的鐵礦均尚未開發。對外聯系主要靠阿比讓一瓦加杜古鐵路(全長1146公裡,境內長517公裡)經鄰國加納港口轉運。公路長約1.7萬公裡,其中全天候公路8900公裡。瓦加杜古和博博迪烏拉索有國際機場,與西非各國有定期航班。