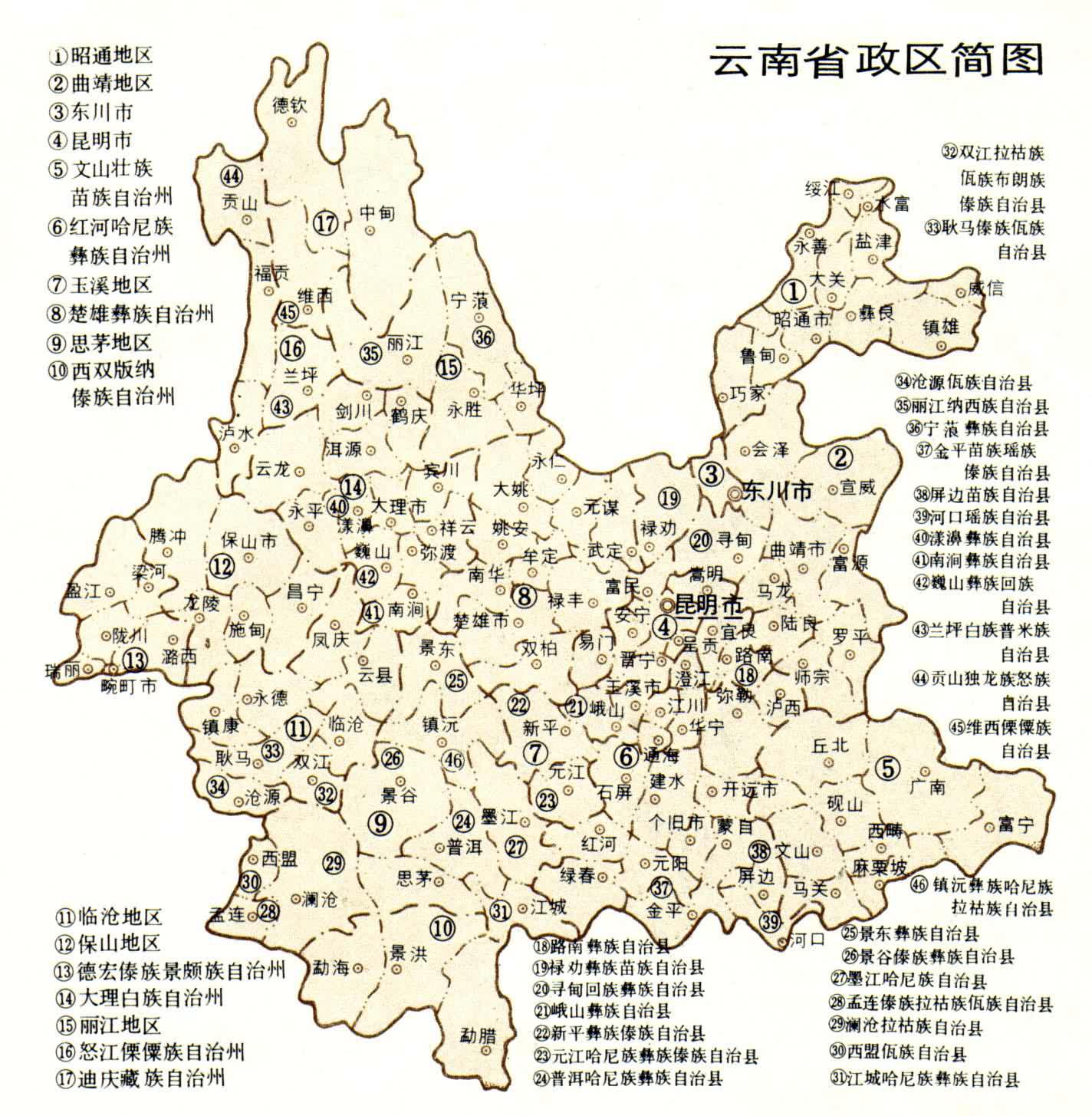

位於中國西南邊陲。簡稱滇。北與川、藏兩省區相連,東和黔、桂兩省區接壤,南、西分別與越南、老撾、緬甸為鄰,介於北緯21°9'~29°15',東經97°31'~106°12'。面積約39.4萬平方公裡,人口3697.2610萬,其中少數民族約占1/3。轄7地區、8自治州、2地級市、9縣級市、85縣、29自治縣。省會昆明市。

自然條件

雲南自然條件獨特多樣,垂直差異顯著,自然資源豐富,自然災害種類多。

地質與地貌 地質構造復雜,東部屬揚子準地臺的康滇地軸和上揚子臺褶帶,並包括華南褶皺系右江印支褶皺帶。除右江印支褶皺帶外,大部分地區成陸早,比較穩定。滇西一帶是由三江(金沙江、瀾滄江和怒江)褶皺系和岡底斯及念青唐古拉褶皺系組成的橫斷山脈區,區內為古特提斯海的一部分,長期被海水淹沒,成陸較遲,褶皺較強烈,時代較新的地層和巖漿巖、變質巖分佈較廣,尤其是西北部,近期仍在強烈抬升。

雲南省政區簡圖

雲南省政區簡圖

就板塊理論而言,滇東、滇中是歐亞板塊的一部分,南與西南同印度板塊相鄰,印度板塊不斷向北向東移動,將其前鋒部分插入歐亞板塊下部,不斷把接觸地帶向上掀開,形成喜馬拉雅山脈及青藏高原和東部的橫斷山瞭及滇東高原。橫斷山地的一些深大斷裂帶就是縫合線的所在地區。

總體而言,雲南地質構造有下列特點:①滇東與滇西的構造類型完全不同,分屬於兩大構造單元。②巨大的斷裂帶較發育,大而長的斷裂帶與次一級斷裂近於正交,組成地面主要的構造型式。③西部的構造線多為南北向或近似南北方向,構造線間距小。東部構造線方向較復雜,有西北—東南向、南北向、東北—西南向等。

復雜的構造體系為雲南礦產資源的生成提供瞭優良的地質條件,因而金屬礦和非金屬礦均甚豐富。非金屬礦以煤分佈最廣,其中古生代煤田以石炭二疊紀最為重要;中生代煤田主要產於三疊紀;新生代煤田產於第三紀地層中,以褐煤為主。磷礦形成於寒武系初期的梅樹村組內。巖鹽、鉀鹽、石膏等非金屬礦則形成於中生代。金屬礦以有色金屬礦為主,種類多,儲量大,尤以個舊錫礦、東川銅礦以及儲量名列全國前茅的鈦礦著名於世,有“有色金屬王國”之稱,其形在以燕山運動影響較大。鐵礦有形成於早期變質巖中的,也要形成於泥盆系砂巖中的淺海相沉積鐵礦。

雲南地質構造較復雜,近期又有較強烈的抬升,沿深大斷裂帶常發生大地震,是中國多地震地區。在近千年中,有記載的地震即達700餘次,其中破壞性地震約500餘次。主要集中於包括東川—宜良—通海—建水等地的小江斷裂帶;瀘水—騰沖—龍陵—瀾滄斷裂帶及麗江—劍川—大理斷裂帶。1988年11月瀾滄、耿馬、滄源、雙江等地又發生7.6和7.2級兩次大地震。此外,雲南亦為中國四大泥石流分佈區之一,主要分佈於金沙江沿岸、滇東北山區的小江流域、龍川江流域及滇西山區大盈江流域(見中國的泥石流)。

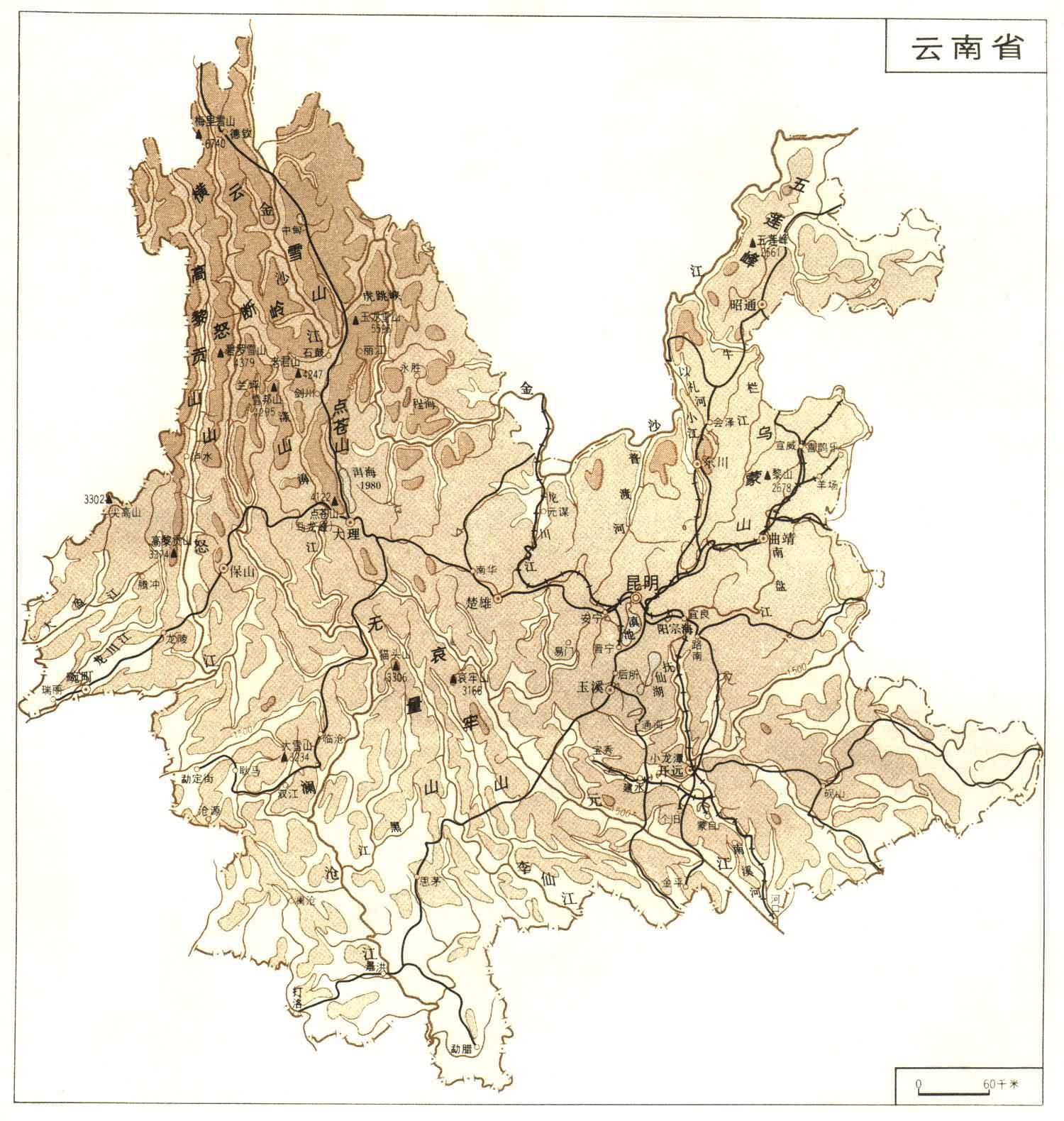

本省地貌以山地高原為主,壩子星羅棋佈,垂直高差懸殊。全省94%的面積為山地高原,其間有1平方公裡以上的壩子1440多個,面積占6%。地勢北高南低,呈階梯狀下降。最高點拉於西北部滇藏交界處的太子雪山主峰卡格薄,海拔6740米,最低點為東南部河口縣元江及其支流南溪河交匯處,海拔76.4米,兩者高差達6664米。

雲南地質構造和地貌上均以元江河谷為界,分為東、西兩大部分。西部屬於巨大的反S形構造,其北部在青藏地區,南部進入中南半島。中段位於滇西北,表現為壓縮得較緊密的山地,稱橫斷山系縱谷區,由高黎貢山、怒山和雲嶺等高大陡峭的山脈和怒江、瀾滄江、金沙江等深切峽谷相間組成(見橫斷山脈);東部地質構造體系復雜,分別屬於通海山字型和文山山字型構造,是組成雲南高原的骨架。雲南高原又由次一級的滇東、滇東南喀斯特高原、滇 東北高原及滇中紅色高原組成。從地貌成因看,具有流水、喀斯特、冰川等地貌,尤其在東部石灰巖地區發育瞭較典型的喀斯特地貌。高原頂部以高石芽、石丘、溶蝕窪地、溶鬥為主,邊緣斜坡地區以峰叢、石山、塔狀峰林、桶狀窪地等占優勢。路南石林是聞名中外的以喀斯特地貌為主的風景旅遊區。

氣候 雲南地處南亞熱帶季風、東亞季風及青藏高寒氣候的結合部位,但大部分地區屬亞熱帶高原型季風氣候,“四季如春,一雨成冬(或秋)”。最熱月均溫19~22℃,最冷月5~7℃以上,年溫差僅10~14℃,日較差較大,冬半年可達12~20℃。由於緯度和海拔增高相一致,致使省內8個緯距內呈現寒溫熱三帶,具有相當於中國南部的海南島到東北的長春的氣候差異,且氣候帶交錯分佈,北部的氣候帶沿山脊南伸,南部的氣候帶逆河谷北上;高緯度高海拔地區長冬無夏,低熱河谷長夏無冬。此外,幹濕季分明,年均降水量約1100毫米,5~10月為雨季,降水豐沛,幾乎集中瞭全年降水的85~90%;11月~翌年4月為幹季,降水少,晴天多,日照充足。由於降水季節分配不均,幹旱、洪澇和低溫、霜凍、冰雹、風災等自然災害幾乎每年都有發生。

雲南省

雲南省

水文 境內河流具季風性山區河流特點,水位季節變化大,水流湍急,水力資源豐富。受山脈走向控制,滇西北地區怒江、瀾滄江、金沙江順地勢自北向南平行流動,其間最近處相隔僅76公裡,向南漸疏展。金沙江流至麗江石鼓附近突然折向東流,怒江和瀾滄江流至北緯25°附近呈輻射狀散開,以形似掃帚而稱“帚形”水系。本省河流分屬伊洛瓦底江、怒江、瀾滄江、金沙江、元江和南盤江6大水系,分別註入印度洋和太平洋。受巨大斷裂影響,省境呈南北向條狀分佈的斷層湖多達40餘個,如滇池、洱海、撫仙湖、程海、瀘沽湖等。

動植物與土壤 雲南處於泛北極植物區系和古熱帶植物區系交匯地帶,植物組成成分從南到北依次有熱帶雨林、季雨林、熱帶稀樹草原旱生植被;亞熱帶常綠闊葉林、混交林和針葉林;溫帶、寒溫帶針葉林等。動物基本屬中國西南區系和華南區系,大部分地區與中國東南部季風區耐溫動物群種相同,滇西北則與青藏高原耐寒動物群相似,南部邊緣則多棲息中南半島的動物群種。

本省高等植物,已發現的有274科2076屬1.8萬種(包括蕨類植物),約占全國一半,為全國植物種類最豐富省份,素有“植物王國”之稱。雲南亦為中國重點林區之一,森林覆被率為24.9%。總蓄積量13億立方米,僅次於黑、藏,居全國第3位。樹種以針葉林為主,有雲南松、思茅松、雲杉、冷杉等。闊葉樹用材林以殼鬥科占優勢,地區分佈以滇西北最集中。滇南一帶還有眾多被稱為“活化石”的第三紀古老樹種,如木蘭科的木蓮、擬含笑、黃緬桂、龍腦香科的東京龍腦香、毛坡壘;裸子植物的蘇鐵、倪藤及樹蕨等。花卉資源亦具特色,報春、杜鵑、蘭花、山茶、玉蘭等均為名花,尤以山茶花為最,有“雲南山茶甲天下”之譽。雲南中藥資源共達5050種。動物種類亦為全國之冠。淡水魚類366種,約占全國種類總數的45.8%;兩棲類92種,約占43.8%;爬行類145種;占45.6%,鳥類776種,占65.4%;哺乳類259種,占55.1%。不僅種類多,且多珍貴稀有種,列為國傢保護的動物種類中,幾乎占半數。如橫斷山地中所產的滇金絲猴,在世界靈長類中僅見於本省。此外,亞洲象、野牛、白掌長臂猿、白頰長臂猿、白眉長臂猿、平頂猴、扭角羚、灰頭鸚鵡、大緋胸鸚鵡及近年在高黎貢山發現的黑麝和斑羚,在中國均僅見於本省。

全省大部分地區山川相間,垂直高差大,一般約1000~1500米以上,金沙江虎跳峽谷底海拔1800米,峽谷兩側的玉龍雪山和哈巴雪山與之高差竟達3000米以上。每一區域從山麓到山頂均可劃出幾個不同的氣候類型,通常以“山高一丈,大不一樣”、“一山有四季,十裡不同天”來形容。氣候的垂直變化又導致土壤、植被的垂直分佈。如哀牢山從東坡海拔500餘米的元江谷地到海拔3165.9米的主峰,相對高差2600餘米,垂直帶譜為:①海拔500~1000米為南亞熱帶半幹旱氣候型,元江河谷灌叢草坡下分佈有燥紅土。②1000~1600米為南亞熱帶半濕潤氣候型,中山下部思茅松、常綠闊葉林及針闊葉混交林下為赤紅壤帶。③1600~1900米為中亞熱帶半濕潤氣候型,中山灌叢草坡分佈有紅壤。④1600~2400米為中亞熱帶半濕潤氣候型和北亞熱帶濕潤氣候型,中山中下部雲南松及針闊葉混交林下分佈有黃紅壤。⑤2000~2700米為北亞熱帶及暖溫帶濕潤氣候型,中山中上部常綠闊葉林及中山濕性常綠闊葉林下,分佈有黃棕壤。⑥2700~3000米為暖溫帶濕潤氣候,中山上部鐵杉林、針闊葉混交林下分佈有棕壤。⑦3000米以上為暖溫帶濕潤氣候,亞高山灌叢草甸植被下為棕氈土。但雲南西部地區存在植被倒置現象,如西雙版納景洪勐龍壩低盆地邊緣分佈有熱帶季節性雨林,中間700~1300米坡面則分佈有南亞熱帶常綠櫟類混交林帶;但至南糯山或勐養困滿1300多米又重復出現熱帶雨林樹種。這一現象與西部地區常有逆溫存在有關,對於向海拔較高地區發展熱帶作物非常有利。

西雙版納熱帶雨林中的大榕樹

西雙版納熱帶雨林中的大榕樹

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,雲南省境分屬3個自然地理區:

藏東川西切割山地針葉林、高山草甸區 省境西北屬此區,范圍不大,屬青藏高原的東南邊緣,地形高差懸殊,植被、土壤均呈明顯垂直分佈。

中亞熱帶雲南高原常綠闊葉林區 省境主體屬此區,以高原湖盆為主,地貌類型多樣,屬高原型季風氣候,植被類型豐富。可分為3個亞區:小江斷裂以東為滇東喀斯特高原亞區,幹旱為主要不利自然因素;橫斷山平行嶺谷亞區,點蒼山、哀牢山以西,高山深谷平行排列,氣候、土壤、植被均呈明顯垂直變化;兩者之間為滇中、川西南高原湖盆亞區,高原面完整,起伏和緩,氣候四季如春,農業基礎較好。

滇南熱帶季雨林區 為中國熱帶的向西延伸,土地利用需強調防止水土流失的各種措施。可分為滇南低熱河谷、滇西南高原寬谷及滇東南喀斯特高原等3亞區。

發展簡史

雲南祿豐臘瑪古猿、元謀猿人及開遠古猿等化石的發現,說明雲南是人類起源的重要區域之一。大量新石器文化遺址的發現,則充分說明遠古時期雲南居民的多樣性。元謀縣大墩子新石器文化遺址則說明其時(約公元前1260)已形成較大的村落多座,生產上以農業為主,手工業亦開始發展。公元前3世紀的戰國時期,楚將莊蹻率眾入滇,征服瞭滇池地區的“靡莫之屬”各部落,建立滇王國,帶來先進文化和生產技術,形成瞭很多村鎮,先民不僅耕田,紡織,漁獵,又制造瞭精美青銅器。郡縣設置始於秦,公元前109年,西漢建益州郡,治所設於滇池縣(今晉寧縣),領27縣,連同稍早建立的牂牁郡、犍為郡和越巂郡的一部分,即為現今雲南省的大部分地區。移民屯田,修水利,築道路,發展農業生產。東漢末年(220),於今大理、保山地區建立益州西部屬國,又合並哀牢夷地區建永昌郡。其時已種植稻谷,養蠶植棉,開采礦產,並開始與東南亞、南亞及西方各國進行經濟、文化交流,與西北的絲綢之路同屬中國古代重要的對外交通大道。三國時代,雲南隸屬於蜀國,設降都督,統七郡,在今雲南省有建寧、雲南、永昌、興古(稱南中四郡)、朱提五郡。諸葛亮平定南中,采取“和撫”及“勸農業”政策,收到良好效果,南方安定,生產發展。史載南中“軍資所出,國以富強”。西晉因之,設寧州刺史以統七郡。唐宋時期,雲南地方政權“南詔”和“大理”興起,政治中心在洱海地區,建都太和城,即今大理市。勢力擴至滇池地區,建拓東城,宋大理時稱鄯闡城。這一期間,境內的少數民族地區得到迅速開發,洱海和滇池地區的農業生產達到瞭“與中夏(中原)同”的水平,從成都掠來大批“子女工匠”後,手工業得到發展,不僅能織綾羅,金、銀、銅、鐵等手工藝品也開始出現,建築、雕刻、繪畫成效顯著。故雲南文物古跡很多,如大理崇聖寺三塔、蛇骨塔、昆明地藏寺經幢、劍川石鐘山石窟均代表瞭唐宋時期的文化藝術水平。元設雲南行中書省,治所又遷到今昆明,此後,“雲南”正式成為省級區劃的名稱,轄區遠較今雲南省為大。明時將今昭通地區改隸四川。清初又將昭通府、東川府劃歸雲南。明清以後均稱雲南省。

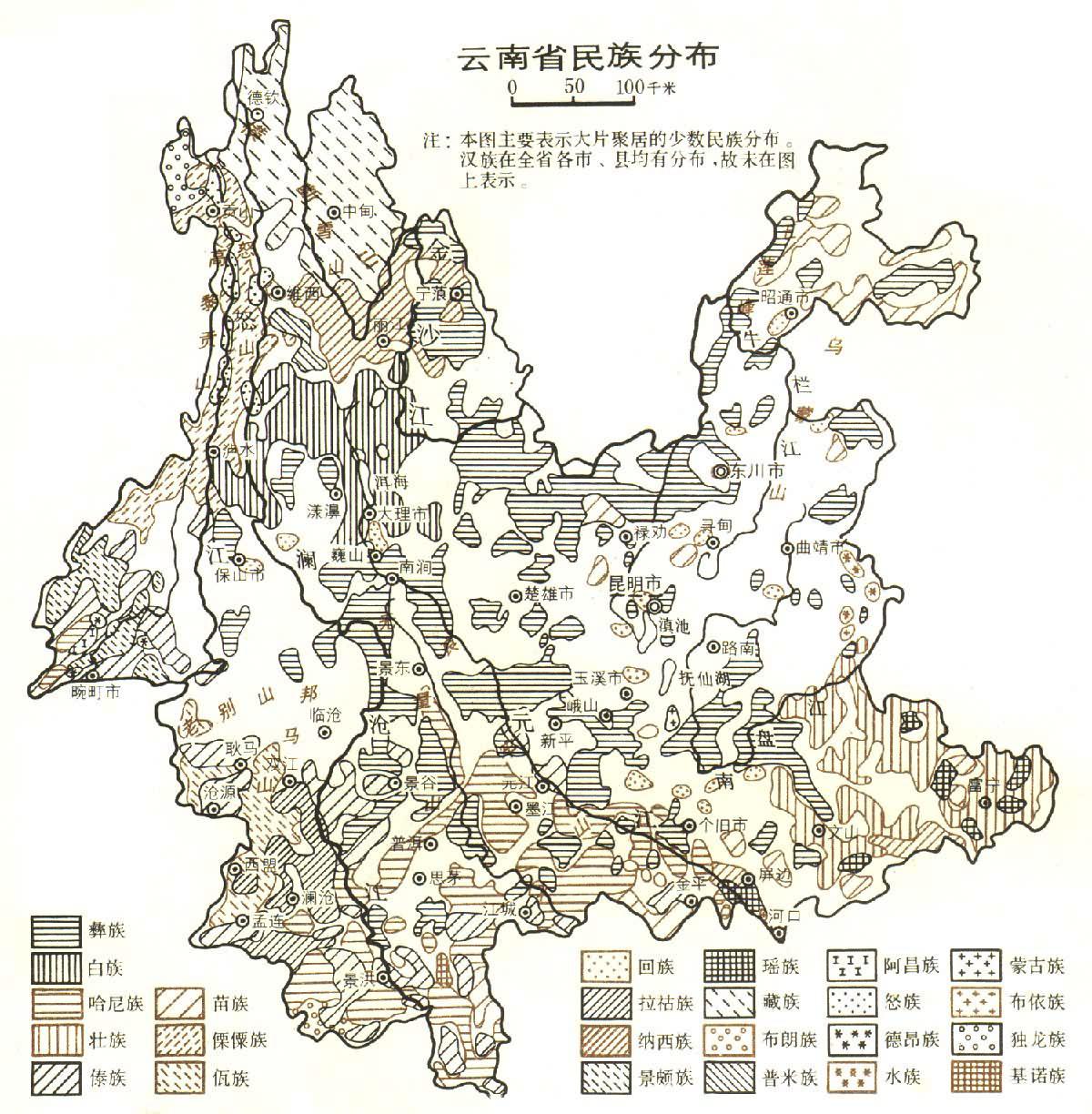

雲南省民族分佈

雲南省民族分佈

人文概況

人口 雲南省人口3697.2610萬。具有人口增長速度快、農業人口比重大、分佈不均勻、少數民族多的特點。農業人口占總人口的85.28%。全省平均人口密度每平方公裡94人,分佈極不均勻,中部、東部人口較密,密度多在200人以上,滇西北及南部邊緣地區人口稀少,如迪慶州每平方公裡不足12人,德欽縣僅7人;同一地區人口又主要集中在壩區及河谷地區,山區居民稀少。如昆明市人口平均密度約211人,但城區人口密度卻高達2.5萬人。

民族 雲南是中國民族最多省份。除漢族外,有彝、白、哈尼、壯、傣、苗、傈僳、回、拉祜、佤、納西、瑤、藏、景頗、佈朗、普米、怒、阿昌、德昂、基諾、水、蒙古、佈依、獨龍等24個少數民族。少數民族人口約1110.9萬,占全省總人口的32.1%。其中有14個民族的全部或絕大部分均居於省境。人口超過10萬的有回、苗、彝、壯、瑤、白、哈尼、傣、傈僳、佤、拉祜、納西、景頗和藏族,其中彝族人口最多,占雲南總人口的10.39%,集中分佈在楚雄彝族自治州、紅河哈尼族彝族自治州、哀牢山區及滇西北小涼山一帶海拔2000~2500米的山區或半山區,主要從事農牧業。白族歷史悠久,文化較發達,80%以上聚居在大理白族自治州,主要從事農業。傣族主要分佈在南部的河谷平壩地區,以種植稻谷和熱帶經濟作物為主。其他民族多以大分散小聚居的形式廣佈於省內各地,但以邊疆和山區居多。在3000多公裡的邊境線上,即分佈有傣、景頗、壯、佤、佈朗、拉祜等10多個民族。20世紀50年代以來,全省實行瞭民族團結、平等的政策,先後在各民族聚居區建立民族自治州和縣,是全國民族自治地方最多的一個省。

經濟概況 雲南地處邊陲,1949年前,與內地聯系困難;農業生產落後,山區、邊疆和少數民族地區刀耕火種,廣種薄收現象極為普遍;工業基礎較差,連手工業都很少。20世紀50年代以來,在大力發展農業的同時,隨著境內豐富的自然資源的開發利用,以及貴昆、成昆等鐵路幹線和四通八達的公路網的修建,雲南工業發展迅速,同省內外的聯系也日益密切。

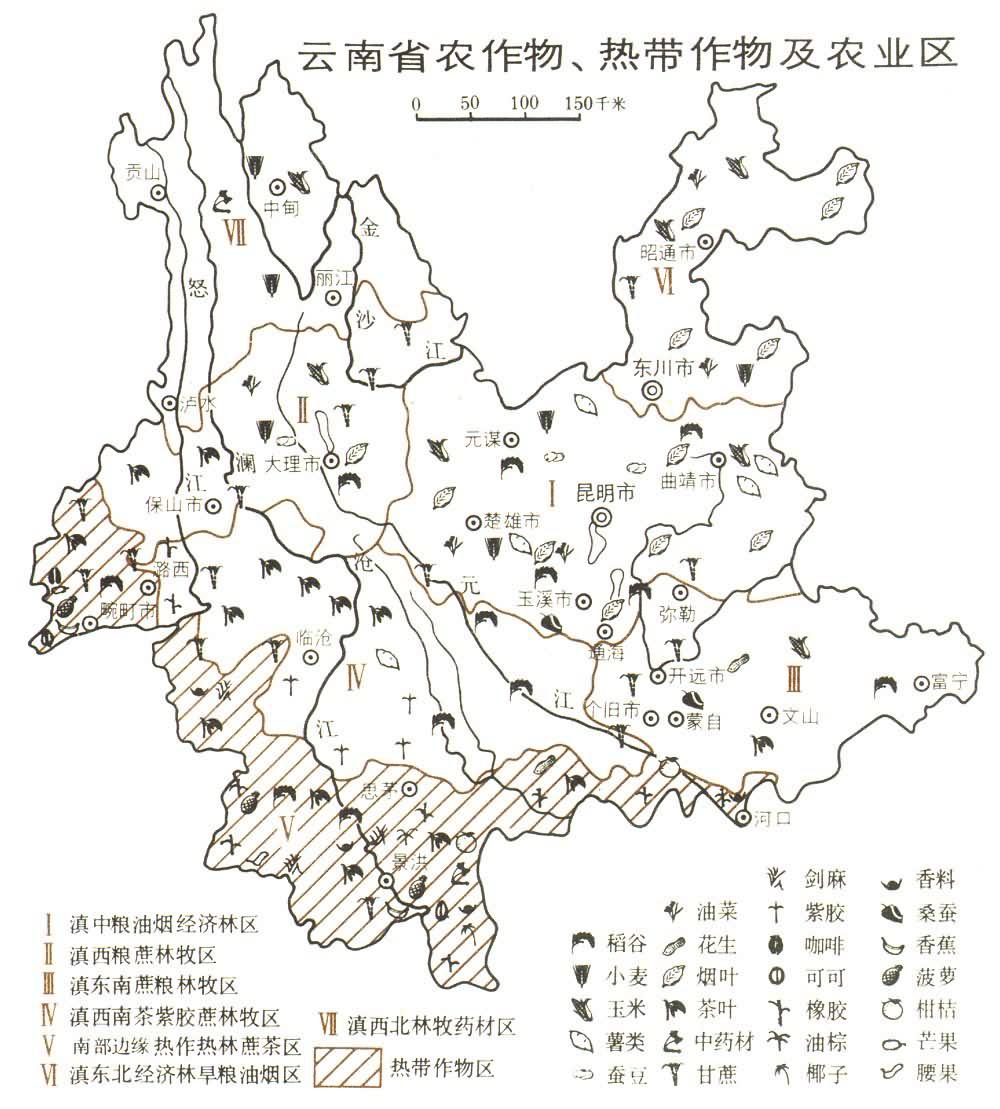

農業 雲南全境為“九分山和原,一分壩和水”。農業生產深受自然條件的制約和影響,水熱條件隨海拔不同而異,具有突出的“立體農業”特點,地區差異顯著。農業中以種植業占主要地位,兼有農區和林牧區畜牧業特色。

本省耕地僅277萬多公頃,占土地總面積的7%,但種植業產值卻占農業總產值一半以上。林地和荒山荒地雖占土地總面積的70%左右,但林、牧業產值卻僅占農業總產值的1/3左右。耕地利用不盡充分,平均復種指數僅為145%。在耕地總面積中,水田約占35.6%,旱地占64.4%。其中,1/3耕地集中於平坦的壩區,以水田為主;2/3散佈於起伏的山區,以旱地居多,且多為坡耕地。

①種植業以水稻、玉米、小麥和豆類、薯類等糧食作物為主,播種面積約占作物總播種面積的4/5以上。其中水稻最多,集中於中、南部熱帶和亞熱帶壩區。大致海拔1750米以下及南部低緯地區以秈稻為主,1750~2000米為秈粳交錯區,2000米以上則為粳稻區。玉米全省各縣、市均有種植,主要集中分佈於1000~2000米山區,壩區較少,其垂直分佈上限達2900米左右。其中,以滇東北種植較多,滇東南、滇西北次之,滇西南較少。小麥垂直分佈范圍廣,300~3000米地區均能種植,但以1000~2500米地區為集中。除滇西北高寒的中甸、維西有少量春小麥外,基本均為冬小麥區。

②經濟作物主要有甘蔗、烤煙、茶葉等,此外,還有紫膠和橡膠。甘蔗主要產於南盤江、元江、怒江、金沙江、龍川江、大盈江及瀾滄江等河谷地帶,甘蔗和蔗糖產量在全國均名列前茅。烤煙主要集中於滇中高原的曲靖、玉溪、昭通等地區和楚雄州,種植面積和產量僅次於河南,居中國第2位,是中國“雲煙”重要產區。茶葉產量居中國第6位,以大葉茶為雲南特有品種。紫膠產量占全國80%以上,大部分出口。此外盛產三七、天麻、當歸、蟲草、杜仲、砂仁、蘿芙木、美登木等多種名貴藥材。省內盛產多種水果,以寶珠梨、雪梨、“象牙芒果”、石榴等著名。

③雲南牲畜有黃牛、水牛、馬、驢、騾、豬、綿羊、山羊、兔,高寒山區有犛牛和犏牛。農區畜牧業以生豬飼養為大宗,其次為黃牛、水牛、綿羊、山羊及雞、鴨、鵝等傢禽。其中,壩區以廄養為主,山區則以小群放牧居多。林牧區分佈海拔較高,其畜牧業比重高於農區,以定居放牧為其經營特點。牲畜以綿羊、馬、山羊、黃牛比重較大,水牛與豬比重較小。犛牛和犏牛則為滇西北高寒山區所特有。

④林業為本省一大優勢,但產值仍較低。雲南有林地面積953萬多公頃,約占全國森林面積的8%,占全省土地面積的24.9%。森林總蓄積量約9.88億立方米,僅次於黑、藏、川,居全國第四位。但產值僅占農業總產值的9.28%。其中,用材林約占有林地面積的4/5和森林總蓄積量的3/4。用材林資源分佈以滇西北最為集中,是雲南省目前重點開發的林區,也是中國重要林業基地之一。以經濟價值高、材質優良的冷、雲杉為主,鐵杉、落葉松、高山松、樺木、高山櫟等樹種混生其間,省境南部出產多種珍貴熱帶林木。林副產品主要有松香、栲膠、紫膠、栓皮、木耳、香菌等。經濟林分佈以滇東南、滇東北和滇西較多,而林副產品則集中於滇中和滇西南。

⑤漁業是農業中的薄弱環節。全省現有水域28萬公頃,養殖水面5.17萬公頃,占可養水面的30%,年總產量僅3萬餘噸,主要產於湖泊。

滇西南傣族地區的橡膠林

滇西南傣族地區的橡膠林

雲南省農作物、熱帶作物及農業區

雲南省農作物、熱帶作物及農業區

農業區 雲南農業生產垂直差異較大,以滇西橫斷山區為例:①海拔750米以下為熱帶作物帶。②750~1300米為雙季稻加冬作一年三熟帶。③1300~1750米為秈稻冬作兩年五熟帶。④1750~2000米為秈粳交錯加冬作一年兩熟帶。⑤2000~2400米為粳稻加冬作一年兩熟帶。⑥2400~2800米為兩年三熟帶。⑦再向上是耐寒作物一年一熟帶。⑧3600米為農作物種植上限。⑨4000米為森林分佈上限。⑩4500米以上為永久積雪的高山冰漠帶。

其次,本省農業生產地域性特征突出,地區差異大。南部河谷地區作物一年三熟,以水稻、旱谷為主,適宜橡膠、可可、咖啡等熱帶作物及南藥的生長,為中國橡膠基地和適宜發展熱帶林木地區。往北海拔稍高地區,糧食作物兩年五熟,為甘蔗、茶葉、紫膠產地。甘蔗產量以德宏、保山、紅河3地、州最多,占全省58%;茶葉以臨滄地區、保山、思茅、西雙版納為主,4地、州總產量占全省80%;紫膠主要產於思茅、臨滄,產量約占全省80%以上。滇中高原地區壩子多,耕地集中,水利條件好,復種指數約可達160%,為全省糧食、烤煙和油菜主要產區,如曲靖、玉溪兩地區的烤煙產量幾占全省總產的46%,油菜籽占34%。滇東北的昭通、東川等地(市)是玉米、馬鈴薯、烤煙、油菜產區;生漆、烏桕、油桐發展潛力很大;蘋果、柑橘產量居全省前列。柑橘主要產於金沙江河谷地區,可發展為外貿水果基地。滇西北高海拔地區,作物一年一熟,糧食以青稞,薯類為主,是省內唯一以雲杉、冷杉林為主的大面積高山針葉林區,也是綿羊、麗江馬、犛牛產區和省境重要藥材產地。

根據以上特點,本省可分為以下7農業區:①滇中糧、油、煙、經濟林區;②滇西糧、蔗、林、牧區;③滇東南蔗、糧、林、牧區;④滇西南茶、紫膠、蔗、林、牧區;⑤南部邊緣熱作、熱林、蔗、茶區;⑥滇東北經濟林、旱糧、油、煙區;⑦滇西北林、牧、藥材區。

工業 雲南1949年工業產值僅占工農業總產值的16.7%,到1990年則已占62%,初步形成包括冶金、機械、煤炭、電力、化工、食品、紡織等較為齊全的工業體系,基本發揮瞭本省的食品、有色金屬、磷礦石、水能等的資源優勢。

在中國已發現的150餘種有用礦產中,雲南占有134種,其中58種礦產保有儲量居中國前10位。錫礦儲量占中國1/3,居第2位;鉛、鋅和鍺儲量居中國第1位,鎳居第2位,銅居第3位;磷礦石儲量亦居中國首位;並有豐富的巖鹽、石膏等重要化工原料及石棉、石英砂、高嶺土、石灰巖、大理石等建築材料。水力資源蘊藏量僅次於藏、川,可開發的水能占中國總量的20.5%,僅次於西藏;可能開發率為68.7%,居中國首位。且分佈集中,金沙江、瀾滄江、怒江等幹流約集中瞭全省水能資源的64%。煤的儲量在長江以南各省中僅次於貴州,居中國第8位;地熱資源豐富,溫泉數量眾多,幾乎遍及各縣。以滇西的中、高溫溫泉開發潛力較大,是滇西缺煤地區寶貴能源庫。

①食品工業產值居各部門之首。卷煙、制糖、茶葉等在全國均占重要地位。卷煙生產能力1990年比1952年增長瞭223倍,調出省外卷煙占全國第1位,在國內外市場上均享有盛譽。其中玉溪卷煙質量居全省之冠,有“雲煙之鄉”之稱。茶葉中,“滇紅”、“普洱茶”、“沱茶”、“七子餅茶”等名茶遠銷東南亞、中東、歐美等地,成為本省出口數量大的主要商品,是中國出口茶葉重要基地。蔗糖總產量達51萬噸,居中國第4位。此外,“雲腿罐頭”和“雲南大頭菜”等食品也馳名中外。

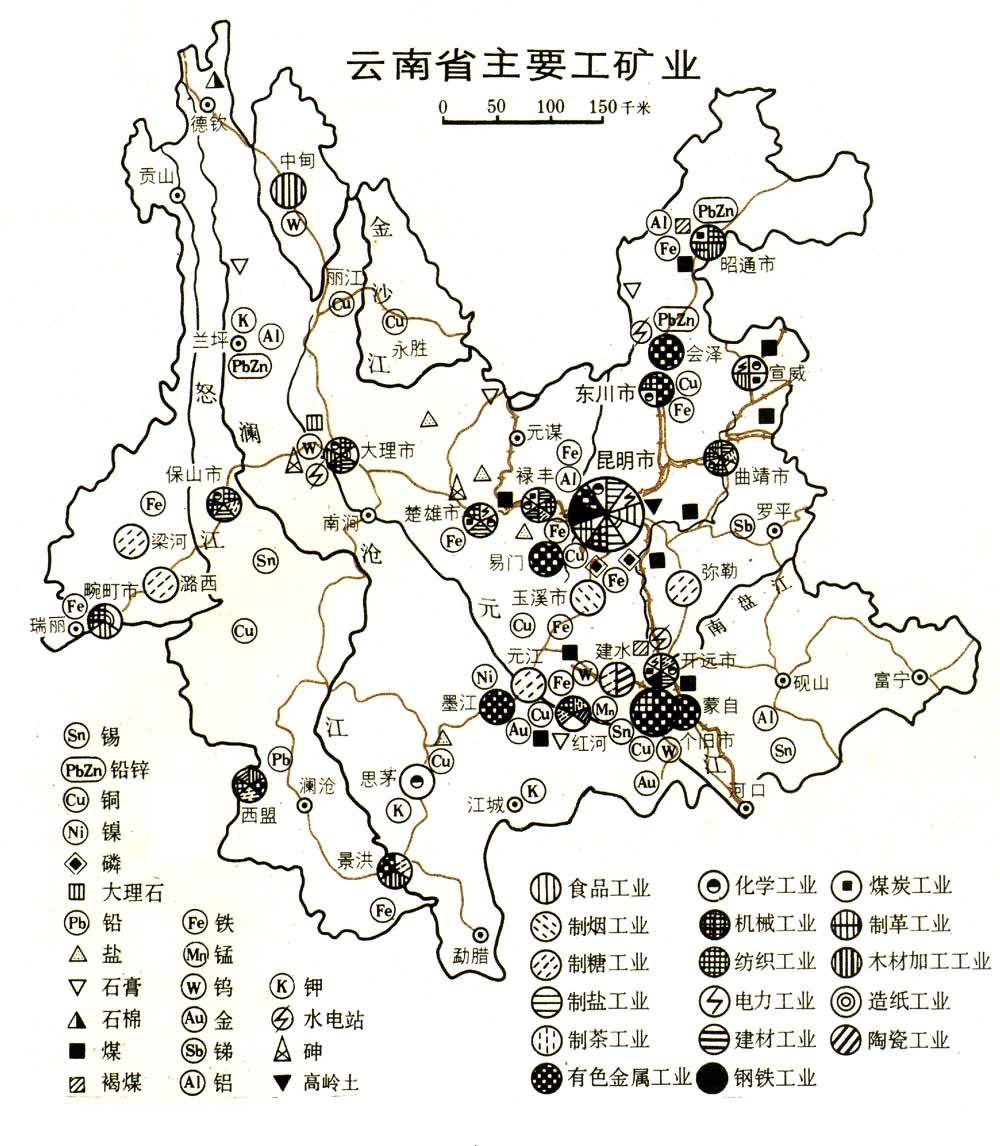

雲南省主要工礦業

雲南省主要工礦業

②冶金工業以有色金屬的開采和冶煉為主,是中國有色金屬重要生產基地。其中,個舊錫礦馳名世界,產量居全國第1位,享有“錫都”稱譽;東川、易門、永勝為主要銅產地。東川銅礦所產的銅色澤如銀,稱“雲銅”。蘭坪鉛鋅礦儲量大而集中,品位高而易開采,冶煉規模也較大,其次為會譯等地。鋼鐵工業中,以鋼、生鐵、鋼材產量增長最快。其中優質和小型型材基本自給有餘。安寧附近的昆明鋼鐵廠已發展成為包括采礦、煉鐵、煉鋼、軋鋼等部門的中型鋼鐵聯合企業。

③機械工業為本省新興工業部門,已建成機床、電機、儀表、內燃機、礦山、冶金機械設備、輕工機械等部門。汽車工業從無到有,昆明、個舊、曲靖等地已能成批生產載重汽車和輕便車。昆明是全省機械工業中心。

④化學工業為本省發展最迅速的工業部門。20世紀50年代以來,以年均遞增16.3%的速度發展,產品已達150多種。尿素、硝銨、碳銨、氨水等產品除滿足省內需要外,尚可支援全國。雲南又是中國磷礦石主要產地,1990年產磷礦石485.73萬噸。磷化工產品銷往日本、馬來西亞、澳大利亞、美國等。此外,硫磺、鉀礦的開采和燒堿、化肥、農藥、橡膠、油漆、合成樹脂、塑料等生產也初具規模。

⑤紡織工業以少數民族特需紡織品發展較快,化學纖維也有很大發展。80年代以來,紡織工業年均遞增15%左右,產值增加瞭1倍多。

⑥電力工業發展潛力大。1949年全省發電裝機容量僅1.3萬千瓦。1955年起,先後修建瞭普坪村、陽宗海、宣威、以禮河等13座水力、火力發電廠。1978年又實現滇南、滇中兩大電網聯網供電,形成以昆明為中心的全省電網。水力發電量已占全省年總發電量的60%以上。

⑦煤炭工業遍及全省,發展速度快。煤炭儲量豐,品種全,分佈較廣,主要集中於滇東一帶,有羊場、來賓、田壩、後所、小龍潭等省屬大中型煤礦。全省已有112縣市建立國營煤礦72座,小煤窯3792座。1990年原煤產量2227萬噸,除供省內所需外,尚有部分支援省外。

⑧手工業是具有悠久歷史的傳統工業部門,主要有大理石制品、建水陶器、永勝瓷器、騰沖玉雕等。

交通運輸 20世紀50年代以前,全省僅有“滇越鐵路”和礦山支線等窄軌鐵路,公路交通運輸落後。50年代以來,隨成昆、貴昆兩條鐵路幹線的建成通車,鐵路運輸已成為省內交通運輸的骨幹,並與全國鐵路網相通。昆明至南寧的鐵路也正在建設中。同時,省內的昆(明)河(口)、蒙(自)寶(秀)鐵路及東川、個舊、盤西、羊場等礦山支線和專用線也承擔瞭省內運輸任務。鐵路通車裡程已為1949年的2.6倍多。公路運輸是雲南主要的運輸方式,公路幹線以昆明、下關為中心,主要有昆明—畹町、昆明—打洛、昆明—那發等公路幹線以及與鄰省(區)銜接的滇黔線、滇桂線、滇川線和滇藏線等,公路總長達8萬多公裡。民用航空運輸以昆明為中心,可通北京、上海、廣州、成都、重慶、西安、武漢、貴陽、南寧、桂林、香港和省內的芒市、景洪等地,並新辟昆明到仰光、曼谷、萬象的國際航線。1990年10月中國船隻首次沿瀾滄江—湄公河開通瞭由雲南抵達老撾首都萬象的河運航線。